Схемы размещения или схемы расположения.

Схемы принципиальные.

Схемы функциональные.

Блок-схемы.

Монтажные схемы и др.

Оперативные схемы.

Монтажные схемы составляются по принципиальным методам встречной маркировки или адресным способом составления монтажных схем.

На принципиальной схеме элементы каждого аппарата обмотки для удобства чтения схемы могут быть разделены в различные схемы. Каждый аппарат получает буквенное обозначение, марку, которая присваивается всем элементам этого аппарата. Все коммутирующие устройства, контакты показывают в положении при отсутствии тока в цепях схемы и отсутствии внешних сил, воздействующих на подвижные контакты. На принципиальных схемах отдельные элементы изображают в том порядке, в котором они соединены между собой, не считаясь с фактическим местонахождением того или иного аппарата.

Кроме буквенной применяют и цифровую маркировку проводов. Схемы составляют, читают и маркируют сверху в низ, и слева на право.

|

|

|

На монтажных схемах аппараты изображают совмещенными с топографическим расположением отдельных элементов. Такие схемы обычно приводятся в инструкциях по эксплуатации магнитных пускателей. На монтажной схеме больше линий, больше пересечений проводов, затруднено чтение схемы. Однако благодаря наглядному изображению аппаратов облегчено выполнение правильного присоединения проводов.

На монтажных схемах показывают реальное размещение элементов, способы составления монтажных схем, табличные, линейные, цифровые пасынки при методе встреч, маркировок проводники не показывают за исключением внутри-аппаратных перемычек. У каждого контакта ставят три числа, адрес 1 числа, порядковый номер того аппарата, куда идет провод. 2 число номер зажима аппарата, к которому присоединен провод, 3 цифра цифровая марка зажима на принципиальной схеме. При совпадении обозначений номера зажима и номера цепи по элементам схемы проставляется только одно обозначение.

Рис.72. Монтажная схема присоединения нереверсивного магнитного пускателя.

Рис.73. схема присоединения магнитного пускателя ПМЕ-212.

Рис.74 Схема присоединения магнитного пускателя ПА-311

Рис.75 Схема присоединения магнитного пускателя ПА-412

Рис.76 Схема присоединения магнитного пускателя ПМЕ-112

Принцип работы пускателя прост: при подаче напряжения на катушку якорь притягивается к сердечнику, главные контакты и замыкающие, блок-контакты замыкаются, кнопка «пуск» блокируется. При отключении происходит обратная картина.

Изучение пускателей целесообразно начинать с рассмотрения различных их типов, представленных на стенде. В работе необходимо расшифровать обозначение каждого пускателя, обратить внимание на паспортные данные и основные отличительные признаки отдельных серий.

|

|

|

Взятый для изучения пускатель аккуратно разобрать, удалить консервационную смазку, протереть внутреннюю поверхность дугогасительной камеры, проверить наличие короткозамкнутых витков на якоре и сердечнике, исправность контактов и амортизационных пружин. Собрать пускатель. Чтобы убедиться в правильности сборки, нажать на подвижную его часть, — перемещение траверсы должно быть свободным и плавным. После прекращения нажатия траверса без заеданий возвращается в исходное положение. Проверить комплектность пускателя. Установить его на панели управления, присоединить провода цепи главного тока и цепи управления, проверить правильность присоединения по электрической схеме. Подать напряжение на схему. При помощи пусковых кнопок включить и выключить пускатель. Обратить внимание на отсутствие шумов и вибраций. Допускается слабое гудение включенного пускателя, характерное для исправных аппаратов переменного тока, имеющих воздушные зазоры в магнитных сердечниках.

Содержание отчета. Вычертить принципиальную и монтажную схемы одного магнитного пускателя, сделать рисунки основных его деталей, привести паспортные данные магнитных пускателей.

Контрольные вопросы

1.Вчём различие монтажных и принципиальных схем?

2. Расскажите о назначении и видах блок- контактов?

3. Каково назначение тепловых реле?

4. Как выполняется защита двигателей от коротких замыканий и глубоких снижений напряжения?

5.Расскажите устройство и принцип действия магнитного пускателя.

Технологическая карта№30

Присоединение реверсивных магнитных пускателей

Присоединение реверсивных магнитных пускателей

Цель работы. Изучить принципы присоединения реверсивных пускателей.

Порядок выполнения работы.

1. Изучить устройство реверсивных магнитных пускателей.

2. Составить монтажную схему присоединения пускателя (тип пускателя указывает руководитель).

3. Присоединить провода, соблюдая последовательность монтажа.

4. Проверить правильность присоединения проводов.

5. Осуществить пуск, реверсирование и остановку электродвигателя.

Содержание работы и методика ее выполнения. Реверсивный магнитный пускатель состоит из двух равноценных нереверсивных пускателей, один из которых включает электродвигатель в прямом направлении, а другой в обратном.

Для изменения направления вращения двигателя необходимо переменить местами две фазы сети. В реверсивном пускателе такая коммутация тока происходит автоматически при замыкании соответствующих главных контактов. Одновременное включение пускателей KB и КН недопустимо. Оно приводит к двухфазному короткому замыканию силовой цепи. Чтобы не допустить такую аварию, применяют различные блокировочные устройства.

|

|

|

Реверсивные пускатели могут иметь механическую, электрическую или комбинированную блокировку. Блокировка исключает возможность одновременного замыкания главных контактов двух пускателей.

При механической блокировке подвижные части пускателей соединены между собой при помощи рычагов. Двуплечий рычаг блокировочного устройства допускает включение только одного из двух пускателей. Такую блокировку имеют пускатели.П6-123, ПА-313, ПА-424.

Электрическая блокировка осуществляется включением втягивающей катушки одного пускателя через размыкающие контакты другого.

Комбинированная блокировка механически разрывает электрическую цепь управления смежного пускателя. Блокировка осуществляется при помощи специального кнопочного поста КМЗ-3, который имеет по четыре контакта на каждой пусковой кнопке. При нажатии на «пуск вперед» такой пост при помощи подвижного мостика вначале размыкает верхние контакты и разрывает цепь катушки КН (назад), а затем тем же мостиком замыкает нижние контакты и подает питание на катушку пускателя KB (вперед).

На монтажной схеме пускатель, кнопочный пост, электрический двигатель изображаются в виде технического рисунка, на котором упрощенно показаны элементы аппаратов: клеммы контактов, катушек и соединительные провода.

Буквенные позиционные обозначения элементов на схемах играют важную роль. Элементы аппаратов одного пускателя (катушки, контакты) на этих схемах расположены в различных цепях, а их буквенные обозначения одинаковы. Все однотипные элементы изображаются одинаково, поэтому единственный способ установить, к какому пускателю относится тот или иной контакт,— это сопоставить буквенные позиционные обозначения.

На схемах цифрами маркируются провода всех цепей. Проводам, сходящимся в одном узле схемы, присваивают одинаковую маркировку.

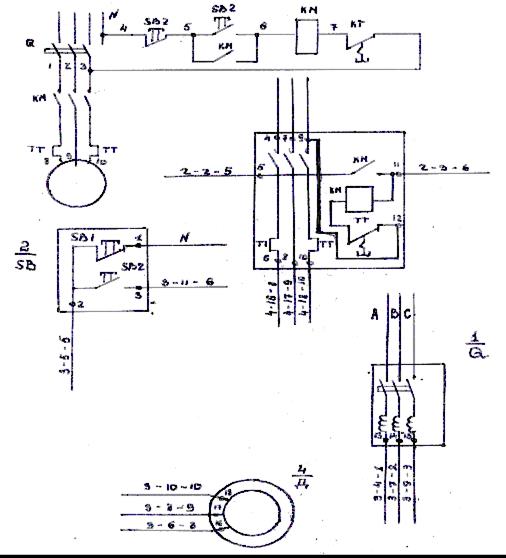

Рис. 77. Схема присоединения реверсивного магнитного пускателя.

.

цепи управления имеют следующую цифровую маркировку: контакты кнопки «Стоп» обозначены 5—6; кнопка пуск «Вперед» имеет замыкающие контакты 1— 2, а размыкающие 4—6. Кнопка «Назад» имеет замыкающие контакты 4—3, а размыкающие 6—4. Такая маркировка принята заводами-изготовителями кнопочных постов, помогает пониманию схемы и ускоряет присоединение проводов. Маркировку проводов сложных схем выполняют в соответствии с ГОСТ 9099—59 согласно ЕСКД.

|

|

|

До сборки схемы необходимо уточнить местонахождение каждого элемента. Определить клеммы главных контактов, катушек, замыкающих и размыкающих блок-контактов, пусковых кнопок. Определить принадлежность этих элементов пускателям «вперед» или «назад». При сборке схемы необходимо соблюдать порядок очередности присоединения проводов цепи управления. Проверить правильность сборки и осуществить пробное включение аппаратов. Затем, обесточив установку, собрать силовые цепи и, убедившись в отсутствии коротких замыканий в схеме, включить установку в целом.

А. Присоединение пускателей на лабораторном столе. На панели стола имеются автомат А-3163, пускатель ПА-313, кнопочный пост КМЗ-3, переносной электродвигатель. Клеммы отдельных аппаратов присоединены к зажимам панели. Слева изображена монтажная схема пускателя «вперед», справа — пускателя «назад». Справа от кнопок показана монтажная схема кнопочного поста КМЗ-3. Сборку схемы выполнять гибкими лабораторными проводами с разомкнутыми наконечниками. При сборке необходимо соблюдать очередность согласно настоящей методике.

Б. Монтаж пускателей на панелях П У-5. В лаборатории монтаж силовых цепей выполняют проводом АПВ 2,5, так как мощность демонстрационного электродвигателя невелика. В производственных условиях величину пускателя и сечение проводов силовой цепи выбирают по номинальному току электродвигателя.

Провода укладывают в общий пучок и вводят под крышку кнопочного поста. Для отрезания провода пользуются бокорезами, для снятия изоляции с концов провода— клещами КСИ-1, для оконцевания — круглогубцами. Благодаря ограничивающим шайбам клеммы пускателя ПМЕ-214 допускают втычное присоединение проводов без выполнения колец на проводе.

Содержание отчета. Привести паспортные данные реверсивного магнитного пускателя, вычертить монтажную электрическую схему, ответить на вопросы, сделать выводы по работе.

Технологическая карта№31

Испытание электрооборудования распределительного устройства после ремонта на примере разъединителя.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Изучение устройства и работы схемы высоковольтной испытательной установки. Ознакомление с нормами и сроками испытаний после капитального ремонта «К» согласно ПТЭ и ПТБ. Измерение переходного сопротивления контакта между ножами и губками разъединителя мостом постоянного тока. Испытание корпусной изоляции повышенным напряжением промышленной частоты. Измерение усилия вытягивания ножа из неподвижного контакта разъединителя. Анализ полученных результатов путем сравнения с допустимыми нормами согласно ПТЭ и ПТБ и выводы о пригодности разъединителя к эксплуатации.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Освоить методику испытаний оборудования выше 1000 В на примере разъединителя на напряжение 10 кВ.

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ. Уметь: выполнять измерение сопротивления изоляции мегомметром оборудования напряжением выше 1000 В; проводить испытания оборудования выше 1000 В высоким напряжением промышленной частоты. Получить навыки измерения сопротивления контактов мостом постоянного тока.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ — мастерская эксплуатации и ремонта электроустановок.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА.

Трехполюсный разъединитель на номинальный ток — 600 А, мегомметр МС-05 — 1 шт., высоковольтная испытательная установка на базе испытательного аппарата АИИ-70 — 1 шт., мост постоянного тока — 1 шт., динамометр — 1 шт., защитные средства согласно инструкции по технике безопасности.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

1. Нельзя касаться выводов мегомметра на 2500 В во время вращения рукоятки.

2. Изучить инструкцию по ТБ, вывешенную на ограждении, испытательной установки.

3. Испытания производить только в присутствии и с разрешения руководителя.

4. По окончании испытаний сдать рабочее место.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

Л1.Правила устройства и безопасной эксплуатации электроустановок республики Казахстан. 2006. Сибирское университетское издательство. Новосибирск - 20006

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ДОПУСКЕ К РАБОТЕ

1. Какова цель испытания электрооборудования после ремонта?

2. Каким прибором и как измерить сопротивление изоляции разъединителя?

3. Как испытать разъединитель повышенным напряжением промышленной частоты?

4. Как измерить сопротивление контакта мостом постоянного тока?

5. Как измерить усилие вытягивания ножа из подвижного контакта и для какой цели выполняют измерение?

6. Какой документ оформляют по результатам испытаний?

7. Какова частота вращения рукоятки мегомметра и время измерения для оценки сопротивления изоляции?

8. Какие требования техники безопасности необходимо соблюдать перед началом и в процессе испытаний?

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Измерить сопротивление изоляции мегомметрам на 2500 В в течение 1 минуты. Измерение выполняют между токоведущими частями и корпусом, как показано на рис. 1-1.

Рис.1.1

Rизн-....м0м, Rдоп  1000 мОм

1000 мОм

Вывод:

2. Изучить устройство и схему управления испытательной установки (рис. 1.2).

ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА СХЕМЫ

QF1 — автоматический выключатель; HL1, HL2 — сигнальные лампы на пульте управления; Q — нажимной выключатель;

SQ1 —блокировочные контакты входной двери, ограждение высоковольтной установки;

КМ1 —: катушка магнитного пускателя электрической блокировки открывания двери ограждения;

PkV — киловольтметр (разградуирован с учетом коэффициента трансформации испытательного трансформатора);

РА — амперметр контроля нагрузки первичных цепей;

SQ2 — контакты дверной блокировки самого аппарата АИИ-70;

FU — предохранители защиты внутри аппарата АИИ-70;

ТН — трансформатор накала кенотрона при испытаниях выпрямленным напряжением;

HL3, HL4 — сигнальные лампы на аппарате АИИ-70; PV - вольтметр контроля напряжения сети; TUV — регулятор напряжения;

QF2 — автоматический выключатель АП-502МЗТО на аппарате АИИ-70; XI, Х2 — штыревые разъемы;

TV1 — высоковольтный испытательный трансформатор;

SB1 — кнопка управления пультовая (пуск).

3. Собрать схему для испытаний (рис. 1.2). В нормах испытаний (табл. 1.8.15.с.70.Л1.) испытательное напряжение для разъединителя с номинальным напряжением 10 кВ—U „cn = 42 кВ.

4. В присутствии руководителя и с его разрешения провести испытание. Напряжение подавать плавно до испытательного, выдержать в течение 1минуты, а потом плавно снять.

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ НА УСТАНОВКЕ

4.1. Учащийся должен находиться в ботах, диэлектрических перчатках, стоять на коврике.

4.2. Подсоединить испытуемый разъединитель, как показано на рис. 1.2.

4.3. Включить автомат —-QF1.

4.4. Включить нажимной выключатель — Q.

4.5. Нажать кнопку SB1, при этом запитается катушка КМ1, замкнутся контакты магнитного пускателя КМ1 и напряжение будет подано на аппарат АИИ-70.

4.6. Проверить, чтобы рукоятка латра была в крайнем левом положении.

4.7. Включить автомат QF2; при этом загорится красная лампочка, сигнализирующая «подано высокое напряжение».

4.8. С помощью рукоятки латра плавным вращением вправо по показаниям киловольтметра РКВ довести напряжение до испытательного, выдержать его в течение одной минуты, после чего вращением рукоятки латра влево плавно снять до нуля.

4.9. Отключить автомат — QF2.

4.10. Отключить нажимной выключатель «Q» и автомат QF1. Все сигнальные лампочки должны погаснуть.

4.П. Открыть дверь ограждения и с помощью указателя высокого напряжения УВН- 10 проверить отсутствие напряжения на испытуемом объекте (разъединителя).

4.12. Наложить переносное заземление на высоковольтный вывод трансформатора при подходе к разъединителю.

4.13. Снять разъединитель и установить на место, подготовить к дальнейшим испытаниям.

4.14. Сделать вывод по данному испытанию.

Вывод ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рис.1.2

5. Измерить сопротивление контактов разъединителя постоянному току мостом постоянного тока, как показано на рис. 1.3. При этом измерение проводить на пределе «0 -1» Ом моста постоянного тока. Измеренное сопротивление сравнить с данными таблицы 1.8.20.Л1. с75.

Наиболее допустимое сопротивление постоянному току контактов зависит от номинального тока разъединителя.

Вывод по данному измерению ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Измерить усилие вытягивания ножа из неподвижного контакта разъединителя (рис. 1.4). (согласно Л1 Таблица1.8.21наибольшее допустимое усилие вытягивания одного ножа из неподвижного контакта 0,2кн\Н, для трёх одновременно – 0,6кН)

Вывод ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рис.1.3.

Рис.1.4.

Сделать анализ полученных результатов по каждому виду испытаний и выводы о пригодности разъединителя к эксплуатации.

Выводы_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы.

1. Какими нормативными документами определяется перечень испытаний оборудования?

2. Из каких основных элементов состоит высоковольтная испытательная установка?

3. Какова работа схемы при выполнении испытаний корпусной изоляции разъединителя?

4. Каким образом можно определить неисправный изолятор, если наступил пробой при испытаниях корпусной изоляции разъединителя?

5. Какова неисправность, если при измерении сопротивления контактных соединений результаты измерений больше нормированных? Назовите пути устранения неисправности.

6. Чем отличается электрооборудование с нормальной изоляцией от электрооборудования с облегченной изоляцией? Каковы требования к их испытаниям?

7. Что понимают под ненормированной величиной при испытаниях?

8. Какова скорость подъема напряжения при испытаниях электрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты?

Технологическая карта№32

Проверка и испытания силовых трансформаторов при вводе их в эксплуатацию

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Определение объема испытаний в зависимости от мощности силового трансформатора в соответствии с требованиями Л1. гл.1.8.16. и инструкции завода-изготовителя. Измерение характеристик изоляции. Измерение сопротивления обмоток постоянному току. Проверка работы переключающего устройства. Проверка состояния силикагеля. Испытание трансформаторного масла.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Приобрести практические навыки по испытанию силовых трансформаторов при вводе в эксплуатацию в соответствии с требованиями Л.1.

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ. Уметь: пользоваться технической документацией в практических целях; измерять сопротивление и увлажненность изоляции обмоток силовых трансформаторов мегомметром; измерять сопротивление обмоток постоянному току с помощью моста постоянного тока; определять состояние и пригодность переключающего устройства для трансформаторов I и II габарита; проводить испытание трансформаторного масла и делать оценку о его пригодности к эксплуатации; проводить испытание бака гидравлическим давлением в соответствии с требованиями ПУЭ.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ — лаборатория.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА. Силовой трансформатор — ТМ, мегомметр на 2500 В — МС—0,5; М4100/5, Ф4100/2, испытательный высоковольтный аппарат АИИ-70, щит управления, мост постоянного тока, защитные средства.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

1. Испытание трансформатора необходимо производить при строгом выполнении «Инструкции по технике безопасности при работах в лаборатории и испытаниях на высоковольтной установке».

2. Перед измерением изоляционных характеристик необходимо установить закоротки на выводы высшего и низшего -напряжения, рис. 2.1 (на свободных выводах может трансформироваться опасное для жизни напряжение).

3. При измерении сопротивления обмоток мостом постоянного тока свободные от измерения обмотки должны быть замкнуты накоротко. При измерениях на обмотках низшего напряжения обмотки высшего замкнуты и наоборот (рис. 2.2)."

4. При проверке работы переключающего устройства свободные от измерений обмотки должны быть замкнуты (рис. 2.3).

5. Испытание трансформаторного масла на высоковольтной установке необходимо выполнять после изучения инструкции по технике безопасности «Выполнение испытаний на' высоковольтной установке», а также под наблюдением преподавателя.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации электроустановок республики Казахстан. 2006. Сибирское университетское издательство. Новосибирск - 20006

2. Пястолов А. А. Эксплуатация и ремонт электроустановок. — М.: Колос, 1984, с. 58— 59, 63—66.

3. Мусаэлян Э. С. Наладка и испытание электрооборудования электростанций и подстанций. — М.: Энергоатомиздат, 1986, с. 173—203.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ДОПУСКЕ К РАБОТЕ

1. Какие требования техники безопасности необходимо выполнять при измерении сопротивления изоляция и увлажненности изоляции обмоток?

2. Что характеризует коэффициент абсорбции и как его определяют?

3. Как измерить сопротивление изоляции и увлажненность обмоток?

4. Какой мегомметр используют для измерений?

5. Какие методы существуют для измерения сопротивления обмоток постоянному току, и для каких целей выполняют измерения?

6. Каковы допустимые отклонения сопротивления постоянному току одноименных выводов обмоток согласно ПУЭ?

7. Как выполнить испытание трансформатора гидравлическим давлением?

8. Каков порядок испытания трансформаторного масла?

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Изучить перечень испытаний, которым подвергаются силовые трансформаторы перед вводом в эксплуатацию, согласно ПУЭ 2006, 1.8.16, обратив внимание на то, что трансформаторы мощностью до 1600 кВ-А испытываются по сокращенной программе.

2. Строго выполняя требования техники безопасности, изложенные в разделе 3 настоящей разработки, приступить к испытаниям.

3. Выполнить испытания применительно к трансформатору I и II габарита по сокращенной программе:

3.1. Определение условий включения трансформатора произвести в соответствии с инструкцией «Трансформаторы силовые. Транспортировка, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию» (РТМ 16.800.723—80). Инструкцию получить у преподавателя и ознакомиться с ее содержанием.

3.2. Измерение характеристик изоляций R60 и коэффициент абсорбции

R60 / R15Выполнить по схеме рис. 2.1.

Ручку прибора вращают с частотой 120 мин-1, первый отсчет производят через 15 с,второй через 60 с после начала вращения ручки мегомметра. Измерение R15 и R 60 производят:

а) между обмотками высшего напряжения и заземленными обмотками низшего (ВН—НН + К). После измерения обмотки заземлить на 1—2 минуты с помощью заземляющей штанги;

б) между обмотками низшего напряжения и заземленными обмотками высшего напряжения (НН—ВН+К).

Результаты измерений занести в таблицу 2.1.

Таблица 2.1

| Объект измерения | Обмотки, на которых проводят измерения | Заземляе- мые части трансформатора | Результаты измерений, МОм 1 | Расчет | |

| R, МОм. 15 с | R, MOm 60 с | Кабс | |||

| Силовой трансформатор TM25/10 | Обм. НН Обм. ВН | Бак + ВН Бак + НН | |||

Сопротивление изоляции R60 сравнивают с паспортными данными трансформатора. Значение R60 не должно быть ниже 70% заводских паспортных данных. Значение Кабс >1,3 для сухой изоляции при температуре масла10...30°С. Сделать вывод об изоляционных характеристиках трансформатора.

Вывод ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Измерить сопротивления обмоток постоянному току (рис. 2.2). Цель измерения — выявить некачественную пайку, обрыв параллельных проводов обмоток и другие дефекты. Омическое сопротивление измерить мостом постоянного тока на всех трех выводах обмоток низшего напряжения (три замера), предел измерения моста поставить до 1 Ома. Далее выполнить измерение на всех положениях анцапфы. Предел измерения моста 10... 100 Ом. Результаты измерений занести в таблицу 2.2 и выполнить расчет. Результаты расчета сравнить отдельно для каждого положения анцапфы. Допустимо неравенство ±2. Для обмоток низшего напряжения независимо от положения анцапфы допустимо неравенство ±2%.

Таблица 2.2

| Обмотки, на» которых проводят измерения. | Положение регулятора | Величина измеренного сопротивления на выводах обмоток R изм, Om. |

Расчетная величина

| |||

| А—В | В—С) | С—А| | ||||

|

овн |

+5 % 0% -5% |

|

|

| Отклонение в% | |

R -Ом R -Ом

R - Ом R - Ом

R - Ом R - Ом

|

| |||||

| онн | а - О | в - О | с - О |

R-Ом R-Ом

| ||

R — разность между наибольшей и наименьшей величиной при измерениях или по отношению к паспортным данным.

R — разность между наибольшей и наименьшей величиной при измерениях или по отношению к паспортным данным.

2020-04-07

2020-04-07 152

152