Два желтых огня

Два желтых огня, из них верхний мигающий,

Один желтый огонь

Один желтый мигающий огонь

Один зеленый огонь

"Разрешается движение с установленной скоростью"

"Разрешается движение с установленной скоростью; следующий светофор открыт и требует проследования его с уменьшенной скоростью";

"Разрешается движение с готовностью остановиться; следующий светофор закрыт";

"Разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью; поезд следует с отклонением по стрелочному переводу; следующий светофор открыт";

"Разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью и готовностью остановиться, следующий светофор закрыт; поезд следует с отклонением по стрелочному переводу";

"Стой! Запрещается проезжать сигнал".

Централизация.

Устройства централизации применяются на станциях и служат для обеспечения безопасности движения поездов по стрелкам и для ускорения приготовления маршрутов при приеме, отправлении и пропуске поездов.

|

|

|

К таким устройствам относятся:

- ЭЦ – электрическая централизация;

- МРЦ – маршрутно-релейная централизация;

- МПЦ – микропроцессорная централизация;

- ДЦ – диспетчерская централизация;

- ГАЦ – горочная централизация.

Станционные устройства СЦБ служат для управления стрелками и сигналами. Они исключают возможность открытия сигнала при неправильно установленных или незапертых стрелках. При открытом сигнале не допускают перевод тех стрелок, по которым идет поезд.

Маршруты, по которым нельзя пропустить одновременно два поезда называются враждебными.

Размыкание маршрутов происходит автоматически.

К станционным устройствам СЦБ относятся:

- Электрическая и диспетчерская централизация.

- Станционная блокировка

- Электро-ключевая зависимость с контрольными замками системы Мелентьева.

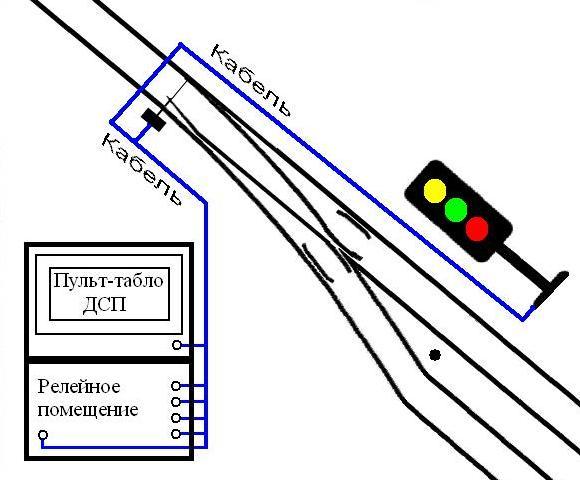

При ЭЦ аппарат связан подземным кабелем со стрелками и светофорами, которые переводятся и открываются при помощи реле.

Релейная централизация может быть двух видов:

1) С индивидуальным управлением стрелок и сигналов;

2) Маршрутно-релейная централизация, где весь маршрут и открытие сигналов производится нажатием двух кнопок в начале и в конце маршрута за 5-10 секунд.

Централизация не допускает:

А) установки враждебных маршрутов;

Б) открытие сигналов при неправильно установленных или незапертых стрелках;

В) открытие сигнала на занятый путь;

Г) перевод стрелки под составом.

На МОЖД применяется электро-ключевая зависимость с контрольными замками системы Мелентьева, которая исключает возможность открытия входного или выходного сигнала при неприготовленном маршруте. Обеспечивает контроль маршрута со стороны ДСП.

|

|

|

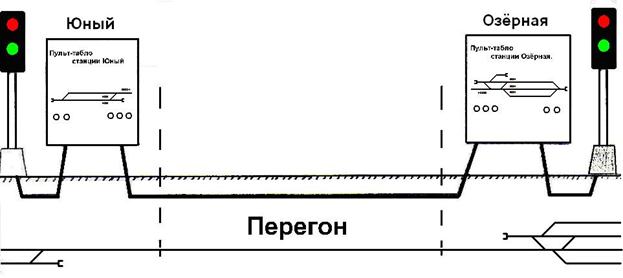

ДЦ – диспетчерская централизация позволяет управлять стрелками и сигналами на промежуточных станциях целого участка, протяженностью более 100 км, одному лицу – поездному диспетчеру (ДНЦ).

Блокировка.

Блокировка применяется на перегонах и бывает двух видов:

1) Автоматическая (АБ);

2) Полуавтоматическая (ПАБ).

3) Электрожезловая (ЭЖ).

Релейная полуавтоматическая блокировка.

Блокировка применяется на перегонах и служит средством связи и регулировки движения поездов на перегонах между станциями. Устройства блокировки предназначены для ускорения передвижения поездов по перегонам и их безопасного следования.

При релейной ПАБ часть действий совершается автоматически (при проходе поезда сигнал закрывается автоматически), а часть действий – вручную (ДСП открывает сигналы, подает блокировочные сигналы).

Каждый межстанционный перегон представляет собой блок-участок,

огражденный выходными и входными светофорами (однопутный участок). Чтобы открыть выходной сигнал нужно получить от ДСП соседней станции блокировочный сигнал согласия и иметь свободный перегон.

Устройства ПАБ не допускают открытия выходного сигнала на занятый перегон. Прибытие поезда на станцию, проследование им входного сигнала контролирует реле прибытия, которое срабатывает при вступлении поезда на рельсовую цепь, или на рельсовую педаль, устанавливаемую у входного светофора. Срабатывание реле прибытия позволяет ДСП дать блокировочный сигнал прибытия на соседнюю станцию.

При релейной ПАБ, в помещении ДСП находится пульт-табло со схемой станции, кнопками для подачи блокировочных сигналов, открытия/закрытия светофоров и контрольными лампочками.

Зависимость между аппаратами соседних станций осуществляется при помощи реле.

Автоблокировка.

Автоблокировка обеспечивает:

1) увеличение пропускной способности перегонов за счет деления их проходными светофорами на отдельные блок-участки, длиной 1-3 км;

2) контроль целостности пути;

3) применение локомотивной сигнализации и автостопов;

4) контроль места нахождения поезда на перегоне.

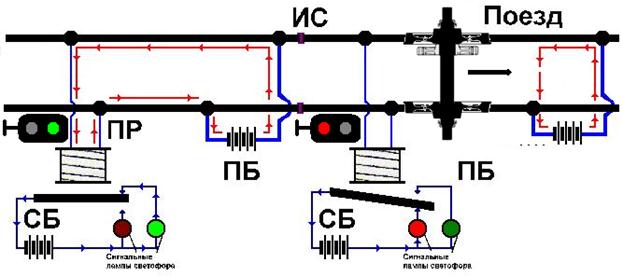

В начале каждого блок-участка устанавливается нормально открытый проходной светофор. Открытие и закрытие проходных светофоров происходит автоматически при проходе поезда.

Каждый блок-участок – это изолированная рельсовая цепь.

У каждого проходного светофора устанавливается шкаф для размещения реле, управляющих огнями светофора и батарейный бетонный колодец для размещения батарей – аккумуляторов.

На противоположном конце блок-участка к рельсам подсоединена путевая батарея. Автоблокировка бывает двух-, трёх- и четырёхзначной.

Схема двухзначной АБ.

ИС – изолированный стык

ПР – путевое реле

|

СБ – сигнальная батарея

Тема №8 «Вагоны и вагонное хозяйство»

К основным сооружениям и устройствам вагонного хозяйства, обеспечивающим исправность содержания вагонного парка, относятся:

- Вагоноремонтные заводы (ВРЗ);

- Вагоноремонтные депо (ВЧДР);

- Эксплуатационные вагонные депо (ВЧДЭ);

- Пункты технического осмотра (ПТО).

Основные части вагонов.

1) Кузов и рама.

2) Ходовые части.

4) Ударно-тяговые устройства.

5) Тормозное оборудование.

Рама является основанием кузова и состоит из:

- Хребтовой балки (1)

- Двух шкворневых балок (2)

- Боковых продольных балок (3)

- Поперечных балок (4)

- Двух буферных брусьев (5)

3

3

|

5

5

4 1

4 1

| |||

|

|

Ходовые части: колесные пары, буксы с подшипниками, рессорные подвешивания. Все эти элементы объединяются в тележки.

|

|

|

Ударно-тяговые приборы – автосцепка. На ДЖД таким прибором является крюк с цепью.

Колесные пары и нормы их содержания.

Колесная пара состоит из оси и напрессованных на нее цельнокатанных колес. Расстояние между внутренними гранями колес должно быть 685мм (±3).

Запрещается пользоваться вагонами с колесными парами, имеющими следующие неисправности:

1. Поперечную трещину в любой части оси.

2. Толщину гребня более 25 мм и менее 16 мм. Измеряется на расстоянии 18 мм от вершины гребня.

3. Прокат по кругу катания гребня более 7 мм.

4. Предельный вертикальный подрез гребня, измеряется специальным шаблоном.

5. Ползун (выбоина) на поверхности катания колеса у вагонов с роликовыми буксами – более 1 мм.

ПВ-40Т (Жесткая рама) Модель 48-051.

Изготовитель: Демиховский завод.

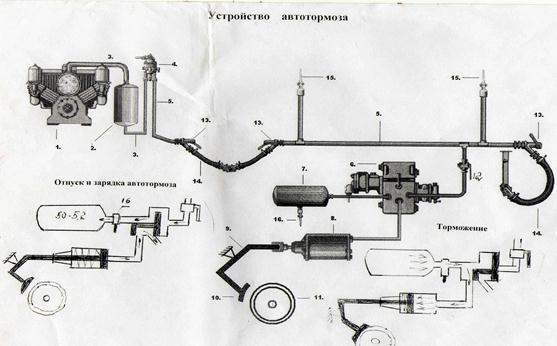

Тормозное устройство вагонов.

Устройство автотормозов.

Тормоза – искусственное сопротивление движению поездов.

Классификация тормозов:

1) Ручные.

2) Пневматические (ПТ):

А) Неавтоматические – прямодействующие – (на локомотиве) работают от повышения давления.

Б) Автоматические – не прямодействующие и прямодействующие – (под вагонами) работают от понижения давления.

3) Электропневматические (ЭПТ):

А) Прямодействующие.

Б) Непрямодействующие.

4) Электрические (ЭТ):

А) Рекуперативные.

Б) Реостатные.

В) Рекуперативно-реостатные.

5) Магнитно-рельсовые (МРТ):

А) От вихревых токов.

Б) Фрикционные.

В) Смешанные.

Между колесными парами закреплен тормозной башмак – электромагнит.

На него подается напряжение. От образовавшихся электромагнитных волн он притягивается к рельсу и образует трение, вагон тормозится. Эти тормоза применяются на ЭР-200, фирменном поезде «Невский Экспресс», «Сапсан». Вес электромагнита – 262 кг, сила прижима – 10 тонн, тяжелее нашего вагона

Автоматические тормоза называются автоматическими потому, что при саморасцепе вагонов и нарушении целостности тормозной магистрали поезда, он автоматически останавливается. Кроме того, управлять тормозами (остановить поезд) можно из любого вагона при наличии специального устройства (стоп-крана).

|

|

|

- Пневматические (от воздуха). Представьте грузовой поезд из 60 вагонов. Через весь поезд проходит тормозная магистраль со сжатым воздухом внутри под давлением 5,2 атм (кг/см 2). Управление тормозами производится из кабины машиниста. Он переводит ручку крана машиниста в положение выпуска воздуха в атмосферу (количество выпускаемого воздуха равно 0,5 атм.). В тормозной магистрали происходит понижение давления по всей длине состава. Тормозная волна пробегает от головы до хвоста состава со скоростью до 200 метров в секунду. Первые вагоны начинают тормозиться, а последние еще нет. Чем это плохо? При большой длине поезда первые вагоны затормозились раньше, а последние начинают набегать на первые. В пассажирском поезде это было бы неприятно пассажирам, поэтому изобрели электропневматические тормоза.

- Электропневматические. Они работают также как и пневматические, плюс электричество. Сверху крана машиниста установлен тормозной контроллер и приведя ручку контроллера в положение торможения машинист посылает электрический ток под каждый вагон, благодаря чему происходит одновременное плавное торможение всех вагонов и локомотива (зависит от опыта машиниста).

- Электрические. Наибольшее распространение получили на электропоездах, метро, городские трамваи. Пассажирские электровозы, грузовые ВЛ8, ВЛ10, некоторые тепловозы. Колёсные пары электровоза вращаются при помощи электромашины, которые могут работать в режиме электродвигателя, получая электроэнергию с контактной сети и вращая колёсные пары, а могут работать в режиме генератора, отдавая электроэнергию в контактную сеть за счёт вращения якоря электродвигателя колёсными парами.

| На локомотиве | Под вагонами |

| 1. Компрессор – сжимает атмосферный воздух и подает его в главный резервуар. | 1) 6. Воздухораспределитель. |

| 2) 2. Главный резервуар. | 3) 7. Запасный резервуар. |

| 4) 3. Питательная магистраль. | 5) 8. Тормозной цилиндр |

| 6) 4. Кран машиниста – для управления автотормозами. | 7) 9. Рычажная передача. |

| 8) 5. Воздушная магистраль. | 9) Т 10. Тормозная колодка. |

| 10) 11. Колесо. | |

| 12. Разобщительный кран. | |

| 11) 13. Концевой кран. | |

| 12) 14. Соединительный рукав | |

| 13) 15.Стоп-кран | |

| 14) 16. Отпускной поводок 15) (выпускной клапан) |

Чтобы подготовить автотормоза к работе, тормозную магистраль и запасные резервуары наполняют сжатым воздухом из главного резервуара через кран машиниста до давления 5-5,2 атм.

Торможение производится понижением давления воздуха в магистрали на 0,5-0,6 атм., для приведения в действие воздухораспределителей. Воздух из запасных резервуаров поступает в тормозные цилиндры, которые приводят в действие рычажную передачу и прижимают колодки к колесам.

Отпуск и зарядка тормозов осуществляется при повышении давления в магистрали, вследствие чего воздухораспределители выпускают воздух из тормозных цилиндров через выпускной клапан в атмосферу и одновременно производится зарядка запасных резервуаров.

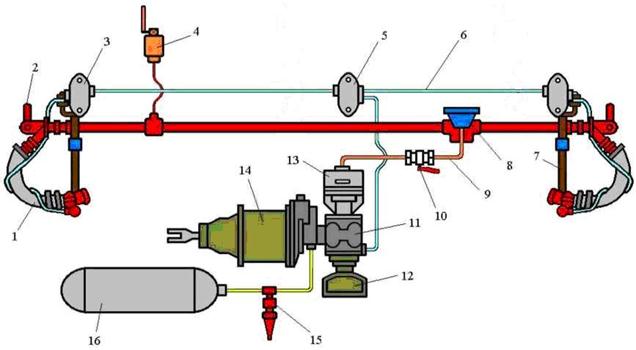

Схема тормозного оборудования вагона.

1 – концевой рукав, 2 – концевой кран, 3, 5 – клеммная коробка ЭПТ, 4 –кран экстренного торможения, 6 – электрические провода ЭПТ, 7 – изолирующая подвеска, 8 – тройник, 9 – воздуховод, 10 – разобщительный кран 4302, 11 – рабочая камера ЭВР, 12 – ЭВР №305, 13 – ВР 292М, 14 – тормозной цилиндр, 15 – выпускной клапан №31, 16 – запасный резервуар.

2014-02-04

2014-02-04 1047

1047