Рост народонаселения, научно-технический прогресс и природа в современную эпоху.

Первопричина современного экологического кризиса — демографические проблемы человечества, связанные с экспоненциальным ростом численности и усилением миграции населения.

Считают, что первые люди во времена, когда они начали овладевать огнем и заселять планету, представляли собой популяцию численностью не более 1 млн чел. Это было еще до перехода к земледелию, т. е. до того, как человек вышел из-под влияния естественного отбора. С началом земледелия и скотоводства численность человеческой популяции возросла примерно до 100 млн чел. Средняя продолжительность жизни в древнем мире была невелика: так, в Древней Греции она не превышала 20—25 лет. В XVII—XIX вв. условия жизни начали улучшаться, медицина шагнула вперед. В конце XIX и особенно в XX в. Произошли кардинальные изменения в этой области, благодаря чему уменьшилась детская смертность, продолжительность жизни перешагнула 25—30-летний рубеж (границу достижения репродуктивного возраста) и начался очень быстрый, экспоненциальный рост численности человеческой популяции. Все это и стало началом современного демографического взрыва.

После Второй мировой войны на Земле в 1950 г. проживало 2,5 млрд человек. В 1982 г. общая численность населения планеты превысила 5 млрд, а в 2000 г. она уже составляла более 6 млрд чел., т. е. почти в 2,5 раза выше, чем в 1950 г. Географически рост происходит неравномерно. За последнее время особенно быстро росло население Китая, Индонезии, Индии, стран Африки и Латинской Америки. В СССР рост численности населения был большим за счет республик Средней Азии. В России же незначительный рост, происходивший до 1992 г., сменился нарастающим снижением численности населения.

К мерам по поддержанию популяционного равновесия человечества относится ряд международных соглашений, принятых в рамках ООН, в частности, соглашение по народонаселению. На основе программ ООН с целью снижения уровня рождаемости и уровня смертности разработана политика помощи развивающимся странам, включающая обеспечение контрацептивами и медико-санитарную помощь, а также экономические меры, призванные поднять уровень жизни и образованность населения. Кроме того, были разработаны международные проекты, в рамках которых развивающимся странам передавались современные технологии, ориентированные не на крупные промышленные или сельскохозяйственные производства, а на небольшие семейные производства и фермерские хозяйства. Преимущественно это экологически оптимальные технологии, обеспечивающие высокую производительность труда.

Человек для удовлетворения собственных нужд вовлек в сферу своего потребления большое количество новых для биосферы веществ и материалов, не имея при этом достаточных сведений о их безопасности. В конце второго тысячелетия на нашей планете с коммерческими целями производится около 100 000 химических веществ, но 95% объема мирового производства приходится всего на 1500 из них.

При современном уровне развития науки и техники высокий уровень безопасности использования может быть обеспечен для любых химических веществ и материалов. Однако, по оценкам международных экспертов, большинство стран, особенно развивающихся, пока не способны сочетать рентабельность и безопасность при использовании химических веществ.

Технологическая цивилизация, обеспечившая демографический взрыв, развивалась шаг за шагом, начиная с древних времен. Началом экономики явилось потребление кормовых природных ресурсов в эпоху собирательства. Следующим шагом стало появление новых технологий добычи, охотничьих и боевых приемов, т. е. конкурентная борьба за ресурсы. Изобретение орудий труда способствовало появлению технологий переработки ресурсов, развитие которых является отличительным свойством человеческих популяций.

Современные технологии направлены, с одной стороны, на использование новых ресурсов, с другой стороны, на сокращение и утилизацию отходов. В идеале создаются технологические пирамиды, подобные природным трофическим пирамидам. Поэтому устойчивость технологических систем, как и природных экосистем, обеспечивается наличием разнообразия. Развитие технологической цивилизации прошло через несколько стадий. Начальной была малоспециализированная добыча и экстенсивное производство. Промежуточная стадия характеризовалась ростом эффективности переработки. Современная стадия, имеющая шанс перейти в устойчивую, отличается специализированным производством с высокой эффективностью использования и реутилизации ресурсов.

Развитие технологической цивилизации в конце концов должно привести к созданию ресурсосберегающих технологий, и тогда вершиной цивилизации так же, как вершиной природ- ной эволюции, станут практически безотходные круговороты вещества. Человек же вмешивается в безотходные природные круговороты и нарушает их, тем самым разрушая системы саморегуляции в биосфере.

Виды и особенности антропогенных воздействий на природу.

Анализ экологических последствий антропогенных воздействий позволяет разделить все их виды на положительные и отрицательные (негативные). К положительным воздействиям человека на биосферу можно отнести воспроизводство природных ресурсов, восстановление запасов подземных вод, полезащитное лесоразведение, рекультивацию земель на месте разработок полезных ископаемых и некоторые другие мероприятия.

Отрицательное (негативное) воздействие человека на биосферу проявляется в самых разнообразных и масштабных акциях: вырубке леса на больших площадях, истощении запасов пресных подземных вод, засолении и опустынивании земель, резком сокращении численности, а также исчезновении видов животных и растений, и т. д.

Главнейшим и наиболее распространенным видом отрицательного воздействия человека на биосферу является загрязнение. Большинство острейших экологических ситуаций в мире, и в частности в России, так или иначе связаны с загрязнением окружающей среды (Чернобыль, кислотные дожди, опасные отходы и т. д.).

Рис.1. Классификация целенаправленных антропогенных воздействий на биосферу

Классификация загрязнений окружающей среды.

Загрязнением в узком смысле слова называется внесение в какую-либо среду, не характерное для неё химических, физических и биологических компонентов.

Непосредственными объектами загрязнений служат компоненты экотопа. Косвенными объектами загрязнений служат составляющие биоценоза. Первую классификацию загрязений предложил американский учёный Парсон. Она заключает в себя следующие типы загрязнений:

1) Сточные воды.

2) Минералы, неорганические кислоты и соли.

3) Органические кислоты и соли.

4) Твёрдый сток.

5) Вещества, имеющие питательную ценность для растений.

6) Радиоактивные вещества

7) Носители инфекции

Существует и иная классификация, которая первоначально делит загрязнения на естественные и антропогенные.

К антропогенным относятся:

1) Механические (загрязнение среды компонентами, оказывающие лишь механическое воздействие без физико-химических последствий).

2) Химические (изменение естественных химических свойств среды).

3) Физическое (шумовое, световое, тепловое, электромагнитное, радиоактивное).

4) Биологическое (загрязнение путём внесения в среду биологического организма).

Загрязнением в широком смысле слова называется внесение в ту или иную экологическую систему несвойственных ей живых или неживых компонентов или структурных изменений, прерывающих круговорот веществ, потоки энергии и информации, вследствие чего данная экосистема разрушается, или снижается её продуктивность.

По объектам загрязнения различают загрязнение поверхностных и подземных вод, загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение почв и т. д. В последние годы актуальными стали и проблемы, связанные с загрязнением околоземного космического пространства.

Источниками антропогенного загрязнения, наиболее опасного для популяций любых организмов, являются промышленные предприятия (химические, металлургические, целлюлозно-бумажные, строительных материалов и др.), теплоэнергетика, транспорт, сельскохозяйственное производство и другие технологии. Под влиянием урбанизации в наибольшей степени загрязнены территории крупных городов и промышленных агломераций. Природными загрязнителями могут быть пыльные бури, вулканический пепел, селевые потоки и др.

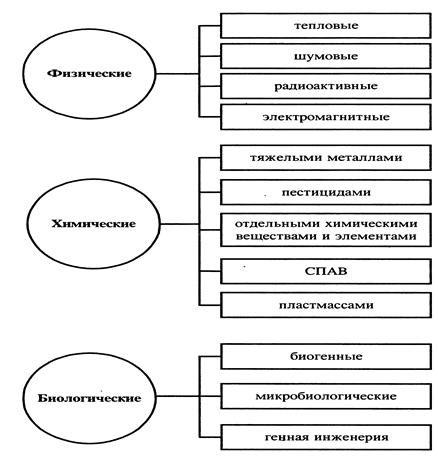

По видам загрязнений выделяют химическое, физическое и биологическое загрязнение (рис.2; по Н. Ф. Реймерсу, 1990; с изменениями).

Рис. 2. Виды загрязнения окружающей среды

По своим масштабам и распространению загрязнение может быть локальным (местным),

региональным и глобальным.

Количество загрязняющих веществ в мире огромно, и число их по мере развития новых технологических процессов постоянно растет. В этом отношении «приоритет», как в локальном, так и в глобальном масштабе, ученые отдают следующим загрязняющим веществам:

— диоксиду серы (с учетом эффекта вымывания диоксида серы из атмосферы и попадания образующихся серной кислоты и сульфатов на растительность, почву и в водоемы);

— тяжелым металлам: в первую очередь свинцу, кадмию и особенно ртути (с учетом цепочек ее миграции и превращения в высокотоксичную метилртуть);

— некоторым канцерогенным веществам, в частности бенз(а)пирену;

— нефти и нефтепродуктам в морях и океанах;

— хлорорганическим пестицидам (в сельских районах);

— оксиду углерода и оксидам азота (в городах).

Этот перечень, безусловно, должен быть дополнен радионуклидами и другими радиоактивными веществами, пагубные последствия которых для человеческой популяции и экосистем в полной мере проявились после атомной бомбардировки

Хиросимы и Нагасаки (Япония) и аварии на Чернобыльской АЭС.

Следует упомянуть и диоксины — весьма опасное загрязняющее вещество из класса хлоруглеводородов. 23 мая 2001 г. в Стокгольме была принята Конвенция по стойким органическим загрязнениям (СОЗ), которая обязывает правительства ликвидировать 12 стойких канцерогенных и токсичных загрязнений, а именно: алдрин, гептахлор, ДДТ, диэл- дрин, эндрин, хлордан, мирекс, токсафен, гексахлорбензол, полихлорированные бифенелы, диоксины и фураны. Конвенцию подписали около 100 стран мира.

Под видами загрязнений понимают также любые нежелательные для экосистем антропогенные изменения: ингредиентное (минеральное и органическое) загрязнение как совокупность веществ, чуждых естественным биогеоценозам (например, бытовые стоки, ядохимикаты, продукты сгорания и т. д); параметрическое загрязнение, связанное с изменениями качественных параметров окружающей среды (тепловое, шумовое, радиационное, электромагнитное); биоценотическое загрязнение, вызывающее нарушение в составе и структуре популяций живых организмов (перепромысел, направленная интродукция и акклиматизация видов и т. д.); стациалъно-деструкционное загрязнение (стация — место обитания популяции, деструкция — разрушение), связанное с нарушением и преобразованием ландшафтов и экосистем в процессе природопользования (зарегулирование водотоков, урбанизация, вырубка лесных насаждений и пр.).

Без всякого преувеличения можно отметить, что воздействие человека на биосферу в целом и на отдельные ее компоненты (атмосферу, гидросферу, литосферу и биотические сообщества) достигло к настоящему времени беспрецедентных размеров. Современное состояние планеты Земля оценивается как глобальный экологический кризис. Особенно возросли темпы роста ингредиентных и параметрических загрязнителей, причем не только в количественном, но и в качественном отношении. Негативные тенденции этих воздействий на человека и биоту носят не только выраженный локальный, но и глобальный характер.

Классификация природных ресурсов; особенности использования и охраны исчерпаемых (возобновимых, относительно возобновимых и невозобновимых) и неисчерпаемых ресурсов

Источниками существования живого в биосфере, или ее ресурсами, являются кислород, вода, почва, минералы, растительность, животные и др.

Ресурсы делятся на неисчерпаемые и исчерпаемые. Неисчерпаемость Космоса, энергии Солнца, гравитации и многого другого в масштабе сроков эволюции человека в биосфере очевидна. Быстро возобновимые исчерпаемые ресурсы воссоздаются популяциями, имеющими большой биотический потенциал (видовая способность к размножению при отсутствии ограничений со стороны среды) и большую скорость роста (травяная растительность, животные).

Относительно (медленно или не полностью) возобновимые ресурсы являются сложными многокомпонентными экосистемами (почва, лес). Так, почва — результат деятельности почвенных микроорганизмов, растений, грибов и животных — способна возродить свое плодородие, но происходит это крайне медленно. Для восстановления 1 см толщины плодородного слоя почвы требуется в среднем около 150 лет. В разных климатических и ландшафтных зонах этот процесс идет с разной скоростью. Для восстановления зрелого хвойного леса (устойчивое климаксное сообщество) требуется около 100 лет. Молодые леса, не являющиеся устойчивыми сообществами, восстанавливаются быстрее.

Невозобновимые ресурсы биосферы (например, ископаемые руды, осадочные породы и др.) и сейчас образуются при геохимических процессах в недрах, глубинах океана, а также на поверхности земной коры, но скорость их формирования в земной коре или ландшафтной сфере несравнимо меньше скорости их потребления человеческим обществом.

Рис.3. Классификация ресурсов по признакам исчерпаемости

Часть ресурсов биосферы, которые на данном уровне развития производительных сил и изученности могут использоваться для удовлетворения потребностей человеческого общества, принято называть природными ресурсами (по определению А. А. Минца). При этом к природным ресурсам также относят некоторые компоненты недр Земли, которые никому, кроме человека, не нужны и даже вредны (нефть, ртуть, уран и др.).

В настоящее время природными ресурсами называют природное сырье и топливо для производства продуктов потребления человека.

До середины XX в. нефть, залегающая в донных отложениях шельфа Мирового океана, не считалась ресурсом, ибо уровень развития техники не позволял производить ее добычу на шельфе. Лишь в 40-х годах XX в. в акваториях озера Маракайбо (Венесуэла) и Каспийского моря впервые началась промышленная разработка нефтяных залежей мелководья морей и океанов.

Исходя из первоочередности цели сохранить окружающую среду на нашей планете в неизменном, привычном человеку виде, следует особо отметить, что природными ресурсами для человечества являются абсолютно все ресурсы биосферы, а биота, обладающая мощнейшей средообразующей и средорегулирующей функцией, есть главный природный ресурс.

Проблемы питания и производства продовольствия

Почти 90% всех продуктов питания человечество получает благодаря земледелию. Земледелие — возделывание сельскохозяйственных растений с целью получения урожая. Основой земледелия являются почвы. В принятой в 1983 г. международными организациями, входящими в состав ООН, Всемирной хартии почв≫ говорится: «Среди главных ресурсов, которыми располагает человек, выделяется земля; к ней относятся почвы, вода, растения и животные: эксплуатация этих ресурсов не должна вызывать их деградацию или разрушение, так как жизнь человека зависит от их неиссякаемой продуктивности». Земледелие характеризуется постоянно растущей эффективностью. Исторически в нем сначала доминировало направление подбора сортов выращиваемых культур, затем преобладало совершенствование агротехники и расширение посевных площадей. В настоящее время вновь делается акцент на селекции, химизации, механизации и других формах увеличения вложения энергии.

К концу второго тысячелетия человечество приблизилось к полной реализации потенциальных земельных ресурсов. Практически остается один путь увеличения производства продуктов питания — интенсивнее использовать каждый гектар пашни. Культивирование сельскохозяйственных культур без севооборотов повышает интенсивность использования почвы, снижает естественное плодородие и требует повышения доз внесения удобрений. По данным ФАО, внесение 1 кг питательных веществ удобрений (N + Р2О5 + К2О) в среднем дает прирост урожая пшеницы на 7,3 кг, риса — 8,6 кг, кукурузы — 8,8 кг, хлопчатника — 2,7 кг. Специалисты США так оценивают влияние различных факторов на урожайность сельскохозяйственных культур (в процентах): удобрения — 41, гербициды — 15—20, благоприятная почва — 15, гибридные семена — 8, ирригация — 5, прочие факторы — 11—16. В странах Западной Европы и Японии в последние годы вносят около 400 кг минеральных удобрений на 1 га пашни. В нашей стране к началу 90-х годов на 1 га вносили около 115 кг минеральных удобрений. От англ. FAO — Food and Agriculture Organization UN — Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Кроме удобрений, фактором мощного химического антропогенного воздействия на почву является применение пестицидов. Пестициды (от лат. pestis — зараза и caedere — убиватъ) химические соединения, используемые для защиты растений, сельскохозяйственных продуктов, древесины, для уничтожения паразитов на коже домашних животных и борьбы с переносчиками заболеваний. К ним относятся также вещества для регуляции роста и развития растений (ауксины, гибериллины), удаления листьев (дефолианты), уничтожения растений на корню (десиканты), отпугивания животных (репелленты), уничтожения нежелательных в хозяйстве насекомых (инсектициды), вещества, применяемые для борьбы с возбудителями грибковых заболеваний у растений (фунгициды). Пестициды первого поколения со временем стали неэффективны, ибо новые поколения вредителей приобрели устойчивость к ним. Так, если в начале XX в. под воздействием цианида погибали около 90% одного из видов насекомых-вредителей, то через 30 лет чувствительны к этому яду оказались лишь 3% особей этого вида. Пестициды второго поколения, например ДДТ, были созданы на основе синтетических органических соединений и оказались весьма эффективными (недорогими и губительными для многих видов) не только против насекомых — вредителей посевов, но и насекомых — переносчиков болезней (вшей, комаров и др.). В 1948 г. за открытие пестицида ДДТ швейцарец Пауль Мюллер получил Нобелевскую премию. Этот ядохимикат долгое время широко применялся на полях при выращивании

продовольственных и кормовых культур, считаясь совершенно безвредным для теплокровных животных. В качестве препарата для борьбы с майским жуком ДДТ распылялся с самолетов и при этом попадал не только на растения и почву, но и в водоемы, а также разносился воздушными потоками на значительные расстояния. Позже выяснилось, что у вредителей со временем развивается устойчивость и к этим пестицидам, в результате чего через некоторое время после обработки посевов возникают вторичные вспышки численности вредителей на полях. Исследование биологических последствий применения ДДТ показало, что зачастую более чувствительны к яду оказываются природные враги вредителей. Это ведет к вторичным вспышкам численности тех видов, с которыми была запланирована борьба. В 1953 г. было замечено, что ДДТ опасен для домашнего скота. Из-за химической устойчивости ДДТ в конце концов оказывался в пище человека. Были выявлены также канцерогенный, мутагенный и тератогенный эффекты воздействия веществ, подобных ДДТ, на человека. В 1972 г. немецкие ученые установили, что производные продукты ДДТ и такие пестициды, как каптан и дибромметан, обладают мутагенным действием, т. е. воздействующим на наследственность. Особенность многих пестицидов, в том числе и ДДТ, — способность накапливаться в жировых тканях животных и организме человека, употребляющего содержащую пестициды пищу (правило ≪биотического усиления≫). Химическая борьба с вредителями оказалась безуспешной и противоречащей основным экологическим принципам. Динамичность и сложность структуры экосистем — причина того, что химическая атака на один вид неизбежно ведет за собой серию незапланированных и совершенно нежелательных последствий. В настоящее время в большинстве экономически развитых стран мира наблюдается тенденция снижения объемов применения химических средств защиты растений. Например, в США за период 1975—1985 гг. их производство сократилось с 727 до 337 тыс. т.

В странах СНГ, США, Индии, Китае, Канаде и Бразилии размещается около 750 млн. га пашни, т. е. более половины всех обрабатываемых земель мира. Наиболее благоприятные условия для развития земледелия находятся в Европе, однако здесь очень высока плотность населения, и обеспеченность пашней не превышает 0,3 га/чел. В Азии, где сосредоточен 31% мировой пашни, этот показатель составляет 0,15 га. Африка и Южная Америка — материки, где население не может обеспечить себя продовольствием, но и размеры обрабатываемых земель в этих регионах составляют соответственно 6 и 8%. Помимо широкого распространения пустынь, полупустынь и трудностей освоения влажных тропических лесов этому препятствует низкий экономический и социальный уровни развития государств, расположенных в данных регионах. Применение ДДТ последние годы резко сокращено, хотя в отдельных случаях он по-прежнему считается наиболее пригодным, например, для борьбы с малярией. Решая проблему применения пестицидов, чаще всего выбирают наименьшее из двух зол. Так, благодаря ДДТ на острове Маврикий произошел взрыв численности населения при постоянной с 1900 г. рождаемости. Применение пестицида снизило детскую смертность со 150 до 50 случаев на 1 тыс. детей. По оценке, проведенной по заданию ФАО, первоклассные земли, способные давать высокие урожаи по 2—3 раза в год, занимают всего 400 млн. га. Земли второго класса, урожайность культур на которых составляет 40—60% от урожайности первоклассных, занимают 500 млн. га, а земли третьего класса с урожайностью, не превышающей 20—40% от урожайности культур на первоклассных землях, занимают 1500 млн. га. Продукция, полученная на землях третьего класса, неконкурентноспособна на мировом рынке и используется только местным населением. К началу 90-х годов второго тысячелетия системами орошения было охвачено 18% пахотных земель планеты. Однако орошение одновременно с повышением урожайности способствует засолению и заболачиванию почв. Значительный урон земледелию наносит эрозия почв — процесс разрушения и переноса почв и пород ветром и водой. Резерв интенсификации сельскохозяйственного производства — это мелиорация почв, использование высокопродуктивных сортов культурных растений, методов и приемов их защиты. Мелиорация — это совокупность мероприятий по коренному или, с расчетом на длительный срок, значительному изменению природной среды с целью ее улучшения для ведения хозяйства (сельского, лесного и др.) или для жизни людей. Цель мелиорации почв — повышение плодородия путем искусственного регулирования водного, воздушного, теплового, солевого, биохимического и физико-химического режимов с помощью разнообразных приемов. Всего выделяют 35 видов мелиорации, включая орошение, осушение, борьбу с эрозией почв, оползнями, наводнениями, агролесомелиорацию, фито-

мелиорацию и пр.

В экономически развитых странах, например странах Западной Европы, на каждый гектар вносится до 400 кг удобрений, в странах Азии — 9—50 кг, т. е. фактически в странах третьего мира никакой подкормки истощенных почв не ведется. Во многих развивающихся странах основные виды работ в сельском хозяйстве выполняют вручную или с помощью домашнего скота. В США и Западной Европе один трактор приходится в среднем на 34 га пашни, в развивающихся странах — на 620 га, а в Индии, например, — на 3000 га. Низкая культура земледелия — причина того, что урожайность важнейших продовольственных культур мала и не соответствует агроприродному потенциалу. Наибольшие резервы по увеличению обрабатываемых угодий имеют Южная Америка и Африка, где еще можно освоить сотни миллионов целинных земель. Распашка должна производиться в соответствии с принципами рационального использования, сохранением должных размеров лесных и травянистых полос. Основное внимание должно уделяться внедрению интенсивных технологий, а не освоению маломощных земель.

Загрязнение атмосферного воздуха

Под загрязнением атмосферного воздуха следует понимать любое изменение его состава и свойств, которое оказывает негативное воздействие на здоровье человека и животных, состояние растений и экосистем. Загрязнение атмосферы может быть естественным (природным) и антропогенным (техногенным). Естественное загрязнение воздуха вызвано природными процессами. К ним относятся вулканическая деятельность, выветривание горных пород, ветровая эрозия, массовое цветение растений, дым от лесных и степных пожаров и др. Антропогенное загрязнение связано с выбросом различных загрязняющих веществ в процессе деятельности человека. По своим масштабам оно значительно превосходит природное загрязнение атмосферного воздуха. В зависимости от масштабов распространения выделяют различные типы загрязнения атмосферы: местное, региональное и глобальное. Местное загрязнение характеризуется повышенным содержанием загрязняющих веществ на небольших территориях (город, промышленный район, сельскохозяйственная зона и др. При региональном загрязнении в сферу негативного воздействия вовлекаются значительные пространства, но не вся планета. Глобальное загрязнение связано с изменением состояния атмосферы в целом. По агрегатному состоянию выбросы вредных веществ в атмосферу классифицируются на:

1) газообразные (диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода, углеводороды и др.);

2) жидкие (кислоты, щелочи, растворы солей и др.);

3) твердые (канцерогенные вещества, свинец и его соединения, органическая и неорганическая пыль, сажа, смолистые вещества и прочие).

Главные загрязнители (поллютанты) атмосферного воздуха, образующиеся в процессе производственной и иной деятельности человека — диоксид серы (S02), оксиды азота (NOx), оксид углерода (СО) и твердые частицы. На их долю приходится около 98% в общем объеме выбросов вредных веществ. Помимо главных загрязнителей в атмосфере городов и поселков наблюдается еще более 70 наименований вредных веществ, среди которых — формальдегид, фтористый водород, соединения свинца, аммиак, фенол, бензол, сероуглерод и др. Однако именно концентрации главных загрязнителей (диоксид серы и др.) наиболее часто превышают допустимые уровни во многих городах России.

Экологические последствия глобального загрязнения атмосферы

К важнейшим экологическим последствиям глобального загрязнения атмосферы относятся:

1) нарушение озонового слоя;

2) выпадение кислотных дождей.

Загрязнение гидросферы

Под загрязнением водоемов понимают снижение их биосферных функций и экологического значения в результате поступления в них вредных веществ. Загрязнение вод проявляется в изменении физических и органолептических свойств (нарушение прозрачности, окраски, запахов, вкуса), увеличении содержания сульфатов, хлоридов, нитратов, токсичных тяжелых металлов, сокращении растворенного в воде кислорода воздуха, появлении радиоактивных элементов, болезнетворных бактерий и других загрязнителей.

Наибольшее число стоков, загрязняющих поверхностные и грунтовые воды, образуется в энергетике, сельском и коммунальном хозяйствах. Большую роль в загрязнении вод играют вещества, выпадающие из атмосферы с осадками. В воды суши и океана поступают сера и азот в виде соединений H2S04, HNOg, (NH4)2S04, NH4N03. Для поверхностных вод суши характерно наличие большого количества органических веществ, поступающих с территории водосборного бассейна. Фосфор в виде соединений попадает в водоемы с бытовыми сточными водами, причем 20—30% этого количества — из синтетических моющих средств.

Россия обладает одним из самых высоких водных потенциалов в мире — на каждого жителя России приходится свыше 30 000 м3/год воды. Однако в настоящее время из-за загрязнения или засорения около 70% рек и озер России утратили свои качества как источника питьевого водоснабжения, в результате около половины населения потребляют загрязненную недоброкачественную воду.

Нарушено исторически сложившееся равновесие в водной среде Байкала — уникальнейшем озере нашей планеты, которое, по подсчетам ученых, могло бы обеспечивать чистой водой все человечество в течение почти полустолетия.

Следует заметить, что в настоящее время объем сброса промышленных сточных вод во многие водные экосистемы не только не уменьшается, но и продолжает расти. Так, например, в оз. Байкал, вместо планируемого прекращения сброса сточных вод из ЦБК (целлюлозно-бумажного комбината) и перевода их на замкнутый цикл водопотребления, сбрасывается огромное количество сточных вод.

Основные причины загрязнения вод морей и океанов следующие:

• сброс промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод в моря или реки, в них впадающие;

• поступление с суши стоков, содержащих вещества, применяемые в сельском и лесном хозяйствах;

• захоронение на морском дне загрязняющих веществ (радиоактивные отходы и т. п.);

• разнообразные утечки с судов морского транспорта;

• аварийные выбросы и сбросы судов, а также из подводных трубопроводов;

• добыча полезных ископаемых на морском дне;

• выпадение загрязняющих веществ с осадками из атмосферы.

Помимо перечисленного в Мировой океан поступает большое количество взвешенных частиц. В нем обнаруживаются все новые и новые загрязняющие вещества антропогенного происхождения. Доля антропогенного поступления в суммарном поступлении свинца в океан составляет 92, нефти — 88, хлорированных углеводородов — 100%. Особенно опасны для биоценоза океана хлорорганические соединения, обладающие токсическим и канцерогенным действием. Прибрежные зоны океана подвержены процессу эвтрофикации и микробиологическому загрязнению воды в первую очередь из-за хозяйственно-бытовых стоков. Неуклонно возрастает поступление в океан нефти и нефтепродуктов.

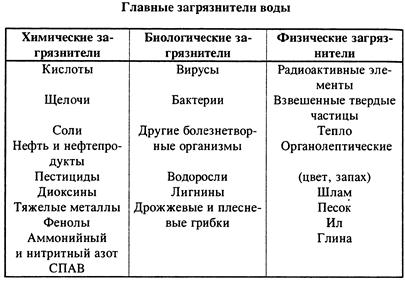

Различают химические, биологические и физические загрязнители (П. Бертокс, 1980).

Таблица 1.

Загрязнения литосферы.

Литосфера – это верхняя твёрдая оболочка Земли, включающая в себя земную кору и верхнюю часть мантии Земли.

Литобиосфера – эта та часть литосферы, в которой присутствуют живые организмы. Наиболее сильно подвергаются загрязнению поверхностный слой литосферы (почва).

Существуют следующие источники загрязнения почвы:

1) Жилые дома и бытовые предприятия. В числе загрязнений – бытовой мусор, пищевые отходы, строительный мусор и т.д.

2) Промышленные предприятия сбрасывают твёрдые и жидкие отходы в т.ч. чрезвычайно токсичные (цианиды, тяжёлые металлы).

3) Теплоэнергетика. В числе отходов – сахар, несгоревшие частицы, шлак, оксиды серы.

4) Сельское хозяйство. В числе отходов – ядохимикаты, удобрения.

5) Транспорт. В числе отходов – соединение свинца, углеводороды.

Самоочищения почвы практически не происходит. Поэтому ядовитые вещества накапливаются в ней, поглощаются растениями и далее передаются по трофическим цепям.

Интенсификация сельскохозяйственной деятельности человека и прежде всего химизация вызывают изменения в устоявшихся процессах превращения веществ и энергии в природе.

Значительные потери веществ, например азота, происходят в результате их улетучивания из почвы и вымывания. К началу нового тысячелетия ожидаемые на планете потери азота, входящего в состав удобрений, составили более 40 млн т/г. Обогащение биосферы азотом за счет удобрений опасно, так как это ведет к накоплению токсичных азотсодержащих органических соединений.

Для земледелия особенно важен баланс фосфора в экологических системах. Фосфор — важнейший биогенный элемент, и его дефицит резко снижает продуктивность растений. Фосфор не имеет естественных источников пополнения запаса в почве. Восполнение потерь возможно только путем внесения фосфорных и органических удобрений. В круговорот фосфора в биосфере вовлечены почва, вода и растения. Потери фосфора в экосистемах происходят в результате изъятия его с урожаем и за счет эрозии почвы.

Подкисление почв, вызываемое выпадением кислотных осадков, переводит фосфор в формы, недоступные для растений. Высокое естественное содержание калия в почвах обычно не лимитирует урожаи, однако в ряде природных зон повышенные дозы азота и фосфора на сельскохозяйственных угодьях приводят к отрицательному балансу калия. Сегодня человечество уже не может использовать экстенсивный путь развития сельского хозяйства, в то же время интенсивный путь, основанный на поддержании и повышении плодородия почв, связан с обязательным применением удобрений. Однако при нарушении технологии использования удобрений их неблагоприятное воздействие на окружающую природную среду многосторонне сказывается на различных компонентах биосферы. При этом может происходить:

• нарушение круговорота и баланса питательных веществ, снижение плодородия почв;

• снижение урожаев сельскохозяйственных культур и качества продуктов;

• развитие грибковых и других заболеваний растений, рост сорняков из-за нарушения соотношения макро- и микроэлементов в почве;

• попадание питательных элементов удобрений и почвы со стоками в грунтовые воды, а далее в поверхностные водоемы, что вызывает их эвтрофикацию;

• проникновение в стратосферу оксидов азота, образующихся при денитрификации азотных соединений почвы и удобрений, способствует разрушению озонового слоя.

Одним из видов антропогенного воздействия на почву является усиление (ускорение) процессов водной и ветровой эрозии.

Эрозия — процесс разрушения и переотложения почвенных частиц воздушными или водными потоками. Эрозия почвыпроисходит и в естественных условиях, однако она значительно ускоряется вследствие антропогенного воздействия на экосистемы, выражающегося в чрезмерной и неправильной распашке земли, в том числе без учета рельефа, сведения лесов, непроведения противоэрозионных агрохимических мероприятий.

В зависимости от причин возникновения этого процесса различают ветровую, водную и техногенную эрозию. Водная эрозия может быть плоскостной, при которой разрушается поверхностный слой почвы, и линейной, вызывающей процесс разрушения почвенного профиля в глубину и почвообразующих пород. Борьбе с эрозией почв способствует безотвальная обработка земли, контурная и полосная вспашки, террасирование, создание ветрозащитных полос. Ущерб плодородию почв наносят нерегулируемые ливневые осадки и паводки, ненормированный выпас скота, распашка целинных и залежных земель, проводимая без учета возможной эрозии.

Усилению эрозии почвы, обмелению рек и озер способствует вырубка лесов.

Значительное загрязнение плодородного слоя почвы и отчуждение сельскохозяйственных земель вызывает складирование и (или) захоронение промышленных и бытовых твердых отходов. Основная масса твердых отходов образуется на предприятиях следующих отраслей:

• горной и горно-химической промышленности (отвалы, шлаки, ≪хвосты≫);

• черной и цветной металлургии (шлаки, шламы, пыль и т. д.);

• металлообрабатывающих отраслей (отходы, стружка, бракованные изделия);

• лесной и деревообрабатывающей промышленности (отходы лесозаготовки, опилки, стружка);

• энергетической — тепловые электростанции (зола, шлаки);

• химической и смежных отраслей промышленности (шламы, фосфогипс, шлаки, стеклобой, пластмассы, резина и т. п.);

• пищевой промышленности (кости, шерсть и т. п.);

• легкой и текстильной промышленности.

Накопление значительного количества твердых отходов во многих отраслях обусловлено существующим уровнем промышленных технологий, не предусматривающих комплексной переработки сырья. Многие технологии предусматривают использование не более 8—10% сырья, а некоторые даже менее 1% от добытого. Все остальное поступает в отходы или отвалы. Помимо того что промышленные отходы занимают значительную территорию, они служат источником химического загрязнения почвы, гидросферы и атмосферы. Стекающие с гор отвалов атмосферные осадки преимущественно загрязнены химически активными и вредными для биосферы веществами. Это ведет к формированию вокруг отвалов и хранилищ зараженных зон. Загрязняющие вещества попадают в грунтовые воды и поверхностные водоемы. В сухую погоду отвалы пылят, а отвалы угольных шахт даже самовозгораются, что загрязняет атмосферу.

Ежегодное потребление минерального сырья в мире составляет более 100 млрд т. В результате столь интенсивного использования недр Земли облик планеты сильно изменился.

В промышленно развитых районах сформировался антропогенный ландшафт, значительно отличающийся от природного. Это привело к существенному изменению (упрощению) биоценозов, свойственных таким районам. К твердым отходам также относится обезвоженный активный ил, образующийся на очистных сооружениях промышленных предприятий и городов. Для обезвреживания наиболее токсичных неутилизируемых твердых и жидких отходов промышленности, содержащих хром, кадмий, свинец, ртуть, цианистые соединения, пестициды, отработанные катализаторы и т. п., производят их захоронение на специально оборудованных полигонах.

Проблема утилизации твердых бытовых отходов — одна из острейших экологических проблем, стоящих перед городами и особенно перед крупными, где на одного жителя в год образу ется 200—750 кг твердых бытовых отходов. Примерно треть этого количества составляют пищевые отходы, а еще треть — бумага и картон. Постепенно растет содержание в бытовых отходах пластических масс.

При сжигании бытовых отходов, содержащих полимерные материалы, возможно образование весьма токсичных соединений, например д иоксинов.

Твердые бытовые отходы в ряде случаев не менее опасны, чем промышленные. Наиболее характерным примером является проблема ртутной безопасности, осознанная в настоящее время как одна из важнейших среди иных экологических проблем в городах, крупных индустриальных центрах. Металлическая ртуть и ее соединения — наиболее токсичные среди загрязнителей окружающей природной среды, так как ртуть является веществом первого класса опасности. Это — один из хорошо изученных в настоящее время токсикантов. Наиболее распространенный источник ртутного загрязнения в городских условиях — вышедшие из эксплуатации лампы дневного света (люминесцентные лампы) и ртутьсодержащие приборы, наиболее известными из которых являются термометры и тонометры (приборы для измерения артериального давления).

Урбанизация и ее влияние на биосферу. Индустриально-городские экосистемы.

Урбанизация — это рост и развитие городов, увеличение доли городского населения в стране за счет сельской местности, процесс повышения роли городов в развитии общества. Рост численности населения и его плотности — характерная черта городов. Исторически самым первым городом с миллионным населением был Рим во времена Юлия Цезаря (44—10 гг. до н. э.). Самым большим городом мира в наше время является Мехико.— 22 млн. человек по данным на 2000 г. К 2000 г. рубежа в 16 млн. человек достигли такие города, как Бомбей, Каир, Джакарта и Карачи, рубежа в 20 млн. и выше — Сан-Паулу, Калькутта, Сеул. Население Москвы в 2002 г. составляло более 12 млн. человек. Общая площадь урбанизированных территорий Земли в 1980 г. составила 4,69 млн. км2, а к 2007 г. она достигла 19 млн. км2 — 12,8% всей и более 20% жизнепригодной территории суши. К 2030 г. практически все население мира будет жить в поселках городского типа (Реймерс, 1990). Плотность населения в городах, особенно крупных, составляет от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек на 1 км2. Как известно, на человека не распространяется действие факторов, зависящих от плотности популяции, подавляющих размножение животных: интенсивность роста населения ими автоматически не снижается. Но объективно высокая плотность ведет к ухудшению здоровья, к появлению специфических болезней, связанных, например, с загрязнением среды, делает обстановку эпидемиологически опасной в случае вольного или невольного нарушения санитарных норм, и др. Особенно интенсивно протекают процессы урбанизации в развивающихся странах, о чем красноречиво свидетельствуют вышеприведенные показатели роста численности городов в ближайшие годы. Человек сам создает эти сложные урбанистические системы, преследуя благую цель — улучшить условия жизни, и не только просто «оградившись» от лимитирующих факторов, но и создав для себя новую искусственную среду, повышающую комфортность жизни. Однако это ведет к отрыву человека от естественной природной обстановки и к нарушению природных экосистем.

Город как новая среда обитания человека и животных.

Пути решения проблем урбанизации.

Урбанистическая система (урбосистема) — «неустойчивая природно-антропогенная система, состоящая из архитектурно-строительных объектов и резко нарушенных естественных экосистем» (Реймерс, 1990).

По мере развития города в нем все более дифференцируются его функциональные зоны — это промышленная, селитебная, лесопарковая. Промышленные зоны — это территории сосредоточения промышленных объектов различных отраслей (металлургической, химической, машиностроительной, электронной и др.). Они являются основными источниками загрязнения окружающей среды.

Селитебные зоны — это территории сосредоточения жилых домов, административных зданий, объектов культуры, просвещения и т. п. Лесопарковая — это зеленая зона вокруг города, окультуренная человеком, т. е. приспособленная для массового отдыха, спорта, развлечения. Возможны ее участки и внутри городов, но обычно здесь городские парки — древесные насаждения в городе, занимающие достаточно обширные территории и тоже служащие горожанам для отдыха. В отличие от естественных лесов и даже лесопарков городские парки и подобные им более мелкие посадки в городе (скверы, бульвары) не являются самоподдерживающимися и саморегулируемыми системами. Лесопарковая зона, городские парки и другие участки территории, отведенные и специально приспособленные для отдыха людей, называют рекреационными зонами (территориями, участками и т. п.). Углубление процессов урбанизации ведет к усложнению инфраструктуры города. Значительное место начинает занимать транспорт и транспортные сооружения (автомобильные дороги, автозаправочные станции, гаражи, станции обслуживания, железные дороги со своей сложной инфраструктурой, в том числе подземные — метрополитен; аэродромы с комплексом обслуживания и др.). Транспортные системы пересекают все функциональные зоны города и оказывают влияние на всю городскую среду (урбосреду). Среда, окружающая человека в этих условиях, — это совокупность абиотической и социальных сред, совместно и непосредственно оказывающих влияние на людей и их хозяйство. Одновременно, по Н. Ф. Реймерсу (1990), ее можно делить на собственно природную среду и преобразованную человеком природную среду (антропогенные ландшафты вплоть до искусственного окружения людей — здания, асфальт дорог, искусственное освещение и т.д., т.е. до искусственной среды). В целом же среда городская и населенных пунктов городского типа — это часть техносферы, т. е. биосферы, коренным образом преобразованной человеком в технические и техногенные объекты. Помимо наземной части ландшафта в орбиту хозяйственной деятельности человека попадает и его литогенная основа, т. е. поверхностная часть литосферы, которую принято называть геологической средой (Е. М. Сергеев, 1979). Геологическая среда — это горные породы, подземные воды, на которые оказывает воздействие хозяйственная деятельность человека.

На городских территориях, в урбоэкосистемах, можно выделить группу систем, отражающую всю сложность взаимодействия зданий и сооружений с окружающей средой, которые называют природно-техническими системами (Трофимов, Епишин, 1985). Они теснейшим образом связаны с антропогенными ландшафтами, с их геологическим строением и рельефом.

Таким образом, урбосистемы — это средоточие населения, жилых и промышленных зданий и сооружений. Существование урбосистем зависит от энергии горючих ископаемых и атомно-энергетического сырья, искусственно регулируется и поддерживается человеком. Среда урбосистем, как ее географическая, так и геологическая части, наиболее сильно изменена и по сути дела стала искусственной, здесь возникают проблемы утилизации и реутилизации вовлекаемых в оборот природных ресурсов, загрязнения и очистки окружающей среды, здесь происходит все большая изоляция хозяйственно-производственных циклов от природного обмена веществ (биогеохимических оборотов) и потока энергии в природных экосистемах. И, наконец, именно здесь наибольшая плотность населения и искусственная среда, которые угрожают не только здоровью человека, но и выживанию всего человечества. Здоровье человека — индикатор качества этой среды.

Переход к устойчивому развитию

Концепция устойчивого развития вошла в природоохранный лексикон после Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.). По первоначальному определению устойчивое развитие формулировалось как «модель движения вперед, при котором достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения без лишения такой возможности будущих поколений. В широком смысле стратегия устойчивого развития направлена на достижение гармонии между людьми (друг с другом) и между Обществом и Природой» (Коптюг, 1992). В рамках Глобального экологического форума в Рио-де-Жанейро (1992) были сформулированы следующие основные принципы о неразрывности эколого-экономических связей:

— экономическое развитие в отрыве от экологии ведет к превращению планеты в пустыню;

— упор на экологию без экономического развития закрепляет нищету и несправедливость.

Особо подчеркивалось, что понятие устойчивого развития общества подразумевает обеспечение возможности удовлетворения потребностей людей без угрозы возможности удовлетворить таковые для будущих поколений.

«Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» была утверждена Указом Президента от 1 апреля 1996 г. В 1997 г. на заседании Правительства одобрена «Государственная стратегия устойчивого развития Российской Федерации». В этих документах отмечается, что, следуя рекомендациям и принципам, изложенным в резолюциях Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) и руководствуясь ими, представляется необходимым и возможным осуществить в Российской Федерации последовательный переход к устойчивому развитию, обеспечивающему сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений людей. Решение этих задач возможно лишь в рамках такого экономического развития страны, при котором не будет происходить разрушения естественного биотического механизма регуляции окружающей среды, а улучшение качества жизни людей будет обеспечиваться в пределах допустимой хозяйственной емкости биосферы.

Исходя из этих принципиальных положений основными направлениями перехода России к устойчивому развитию были приняты следующие:

— создание правовой основы перехода к устойчивому развитию, включая совершенствование действующего законодательства;

— разработка системы стимулирования хозяйственной деятельности и установление пределов ответственности за ее экономические результаты, при которых биосфера воспринимается уже не только как поставщик ресурсов, а как фундамент жизни, сохранение которого должно быть непременным условием;

— оценка хозяйственной емкости локальных и региональных экосистем страны, определение допустимого антропогенного воздействия на них;

— формирование эффективной системы организации устойчивого развития и создания соответствующей системы воспитания и обучения.

Переход нашей страны к устойчивому развитию — это весьма длительный процесс, который потребует решения огромных по масштабу эколого-экономических и социальных задач, поэтому он будет осуществляться поэтапно. Основные вехи на этом пути: решение сложнейших социальных и экономических проблем оздоровления окружающей среды, в первую очередь в зонах экологического бедствия; существенная экологизация всего процесса экономического развития; гармонизация взаимодействия с природой всего мирового сообщества, и др.

Особо следует отметить, что переход к устойчивому развитию потребует безусловного искоренения стереотипов мышления, пренебрегающих возможностями биосферы и порождающих безответственное отношение к обеспечению экологической безопасности. Как считают многие ведущие ученые и специалисты, именно движение человечества к устойчивому развитию в конечном счете должно привести к формированию предсказанной В.И. Вернадским сферы разума (ноосферы), к достижению гармонии между Обществом и Природой.

В контексте подготовки к Всемирному саммиту (Рио+10) Правительством РФ была поставлена задача принципиальной важности — подготовить обобщенный вариант экологической доктрины Российской Федерации (ЭДРФ), который вобрал бы в себя все конструктивные предложения, поступающие от самых различных экологических организаций и движений страны. Такая доктрина и была принята Советом Безопасности Российской Федерации в августе 2002 г. Экологическая доктрина определяет основные цели, задачи и принципы проведения единой государственной политики в области экологии на долгосрочный период. Стратегической целью государственной экологической политики является сохранение природных экосистем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, улучшения здоровья населения и обеспечения экологической безопасности страны. Государственная экологическая политика Российской Федерации основывается на ряде основных принципов, важнейшим из которых является следующий: устойчивое развитие, предусматривающее равное внимание к его экономической, социальной и экологической составляющим и признание невозможности развития человеческого общества при деградации природы.

Международное сотрудничество

Международное сотрудничество государств с целью охраны среды обитания человека, растительного и животного мира организовано под эгидой ООН и на двухсторонней основе. Необходимость международного сотрудничества в области охраны окружающей среды диктуется тем, что государства находятся в экологической зависимости друг от друга.

Выбросы в атмосферу, загрязнение рек, морей и океанов и т. п. не могут быть ограничены государственными границами. Таким образом, ряд важнейших частей ОС относится к объектам международного сотрудничества. Прежде всего это объекты, не входящие в юрисдикцию государств.

• Космос — самый характерный международный объект охраны — достояние всего человечества.

• Антарктида — материк мира и международного сотрудничества, принципы охраны и использования которого установлены еще в 1959 г. специальным Договором об Антарктиде. Поистине экологически чистыми источниками энергии, а также видами транспорта в полной мере являются лишь олени, лошади, быки и им подобные двигатели.

• Атмосфера Земли, в которой из-за природной циркуляции воздуха возникли глобальные экологические проблемы: погодно-климатические изменения; разрушение озонового слоя; трансграничный перенос загрязняющих веществ.

• Мировой океан — огромная кладовая природных ресурсов и общепланетарная транспортная система, давние попытки национальных притязаний на которые завершились лишь в 1973 г. с подписанием Конвенции ООН по морскому праву, где подтверждена незыблемость принципа свободного мореплавания (кроме территориальных вод, внешняя граница которых установлена на расстоянии 12 миль от берега); признано суверенное право государств на биоресурсы в их прибрежных 200-мильных зонах. Кроме того, это объекты, входящие в юрисдикцию государств:

• разделяемые природные ресурсы, находящиеся в пользовании двух и более государств (реки Дунай, Рейн, моря Балтийское, Средиземное и др.);

• редкие и исчезающие растения и животные, занесенные в международную Красную книгу;

• уникальные природные объекты, принятые на международный контроль (заповедники, национальные парки, памятники природы и др.), на содержание и охрану которых выделяются средства международными организациями за счет специальных фондов.

Важная роль сотрудничества государств и наций в развитии просвещения в сфере охраны природы была признана еще в начале XX в., когда в 1913 г. на Конференцию по международной охране природы в Берне (Швейцария) собрались ученые 18 стран.

Принципы сотрудничества

Впервые основные принципы международного экологического сотрудничества были обобщены в Декларации Стокгольмской конференции ООН (1972). В современном понимании они изложены в Декларации конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992). Эти принципы включают, в частности, следующие идеи:

• люди имеют право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с Природой;

• развитие на благо нынешнего поколения не должно осуществляться во вред интересам развития будущих поколений и во вред ОС;

• государства имеют суверенное право разрабатывать свои собственные ресурсы, но без ущерба ОС за пределами их границ;

• искоренение нищеты и неравенства в уровне жизни в различных частях мира необходимо для обеспечения устойчивого роста и удовлетворения потребностей большинства населения;

• государства сотрудничают в целях сохранения, защиты и восстановления целостности экосистем: Земли;

• государства развивают и поощряют информированность и участие населения путем предоставления широкого доступа к экологической информации;

• государства принимают эффективные национальные законы по ОС;

• экологическая политика не должна использоваться для неоправданного ограничения международной торговли;

• в принципе тот, кто загрязняет ОС, должен нести и финансовую ответственность за это загрязнение;

• государства уведомляют друг друга о стихийных бедствиях или деятельности, которые могут иметь вредные трансграничные последствия;

• война неизбежно оказывает разрушительное воздействие на процесс устойчивого развития. Мир, развитие и охрана ОС взаимозависимы и неразделимы.

Международные организации

Международные организации позволяют объединить природоохранную деятельность заинтересованных государств независимо от их политических позиций, выделяя экологические проблемы из совокупности всех международных проблем.

Россия активно участвует в работе многих международных экологических организаций.

Межправительственные экологические организации

Большой вклад в решение проблем охраны ОС вносит ООН. В природоохранной деятельности участвуют все ее главные органы и специализированные учреждения.

Специализированные учреждения ООН в сфере охраны ОС:

ЮНЭП (от англ. UNEP — United Nations Environmental Program — Программа ООН по окружающей среде) осуществляется с 1972 г. и является основным вспомогательным органом ООН. Через Экономический и Социальный совет ЮНЕП ежегодно представляет доклады о своей деятельности Генеральной Ассамблее ООН.

ЮНЕСКО (от англ. UNESCO — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) существует с 1946 г. с целью содействия миру и международной безопасности, сотрудничества между государствами в области просвещения, науки и культуры. Наиболее известным направлением в деятельности является научная программа «Человек и биосфера» (МАБ), принятая в 1970 г.

ФАО (от англ. FAO — Food and Agricultural Organization UN — Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), образованная в 1945 г., занимается вопросами продовольственных ресурсов и развития сельского хозяйства в целях улучшения условий жизни народов мира.

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), созданная в 1946 г., имеет главной целью заботу о здоровье людей, что непосредственно связано с охраной ОС.

ВМО (Всемирная метеорологическая организация) — учреждена как специализированное учреждение ООН в 1951 г., природоохранные функции которой прежде всего связаны с глобальным мониторингом ОС, в том числе:

• оценка трансграничного переноса загрязняющих веществ;

• изучение воздействия на озоновый слой Земли.

МОТ (Международная организация труда) — специализированное учреждение ООН. Создано в 1919 г. при Лиге Наций с целью создания безопасных условий труда и уменьшения загрязнения биосферы, возникающего часто из-за пренебрежительного отношения к производственной среде.

МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) учреждено в 1957 г. Осуществляет свою деятельность по договору с ООН, но не является ее специализированным учреждением.

Международные региональные организации, осуществляющие природоохранную деятельность не под эгидой ООН: Евратом, Европейский совет, Европейское экономическое сообщество, Организация экономического сотрудничества и развития, Азиатско-Африканский юридический консультативный комитет, Хельсинкский комитет по охране Балтийского моря (Хелком) и др.

Неправительственные международные организации

В конце 90-х годов в мире насчитывалось несколько сотен (по разным данным 200—500) неправительственных международных организаций, включивших в свою деятельность природоохранные мероприятия, а также проявляющих интерес к экологическим проблемам.

Международный союз по охране природы — МСОП (от англ. IUCN International Union for the Conservation of Nature) — создан в 1948 г. в Фонтенбло (Франция). Работа МСОП способствует реализации Вашингтонской конвенции о международной торговле дикими видами фауны и флоры (CITES). МСОП — инициатор ведения Красных книг.

Всемирный фонд охраны дикой природы (от англ. WWF — World Wide Fund for Nature) — самая многочисленная частная международная экологическая организация, создана в 1961 г., объединяет 27 национальных отделений во всем мире (Российское представительство было открыто в 1994 г.), а также около 5 млн. индивидуальных членов. Деятельность фонда заключается в основном в оказании финансовой поддержки природоохранным мероприятиям; в природоохранные проекты России уже вложено более 12 млн. долл. США.

Международная юридическая организация (МЮО), созданная в 1968 г., уделяет большое внимание разработке правовых вопросов охраны ОС.

Римский клуб (РК) — международная неправительственная организация, которая внесла значительный вклад в изучение перспектив развития биосферы и пропаганду идеи необходимости гармонизации отношений Человека и Природы. Основная форма ее деятельности — организация крупномасштабных исследований по широкому кругу вопросов, преимущественно в социально-экономической области.

Римский клуб положил начало работам по исследованию проблем, названных «Глобальной проблематикой». Для ответа на поставленный вопрос ряду выдающихся ученых того времени была заказана серия «Докладов Римскому клубу» под общим названием «Трудности человечества». Полученные результаты прогнозирования перспектив развития мира по компьютерным моделям были опубликованы и обсуждались во всем мире. Первым в 1972 г. был доклад группы Д. Медоуза «Пределы роста». В период с 1973 по 1980 гг. (годы расцвета деятельности и международного влияния Римского клуба) были подготовлены еще несколько докладов, в том числе Я. Тинбергеном (1977), Э. Ласло (1977). В 1978—1980 гг. обсуждались проблемы переработки отходов, использования энергии, организации общества, достижения изобилия и благосостояния. Важную роль сыграл доклад Боткина с соавторами «Нет пределов обучению» (1980).

В 1994 г. Э. Вайцзеккер с соавторами подготовили обстоятельный доклад «Фактор четыре», наметивший основные пути решения проблем энергосбережения. В настоящее время Римским клубом продолжаются исследования современного состояния мира, в котором произошли фундаментальные перемены, особенно в геополитике, при этом экологическая ситуация на планете продолжает ухудшаться.

В работе Римского клуба участвовали и участвуют наши выдающиеся соотечественники. В разное время действительными членами клуба были академики Д.М. Гвишиани, Е.К. Федоров, В.Е. Примаков, А.А. Логунов, Ч. Айтматов, почетными членами — М.С. Горбачев и Б.Е. Патон.

Международный экологический суд (МЭС) был учрежден по инициативе юристов на конференции в Мехико в ноябре 1994 г. В практической экологической деятельности мирового сообщества возникают споры, требующие соответствующего компетентного разрешения. Состав судей включает 29 юристов-экологов из 24 стран, в том числе представителя России. Споры в Международном экологическом суде рассматриваются на принципах третейского суда. Стороны сами принимают решение об обращении в суд и выбирают из его состава трех или более судей для рассмотрения дела, которое проводится на основании международного права ОС, национального законодательства сторон и прецедентов.

ГРИНПИС (Greenpeace — «Зеленый мир») — независимая международная общественная организация, ставящая своей целью предотвращение деградации окружающей среды, создана в Канаде в 1971 г. Она насчитывает около 1,5 млн. членов, 1/3 которых — американцы. Гринпис имеет статус полноправного члена или официального наблюдателя в ряде международных конвенций по охране ОС; имеет отделения в 32 странах мира, в том числе в России его официальное представительство действует с 1992 г.

Большинство международных неправительственных организаций занимается вопросами охраны отдельных природных объектов или видов природных ресурсов. К ним относятся Международный совет по охране птиц, Международная федерация по охране альпийских районов, Европейская федерация по охране вод и т. п.

Ежегодно в мире проводятся сотни и даже тысячи конференций экологического направления (многосторонние и двусторонние, правительственные и неправительственные), на которых принимаются соответствующие документы: соглашения, конвенции, декларации, договоры и др. Это одна из развитых форм международного сотрудничества. Приняв международные обязательства СССР, Россия стала участницей всех соответствующих международных соглашений.

Особый интерес и особое международное значение, имеют следующие конференции и соглашения, приводимые в хронологическом порядке:

Международная конвенция по борьбе с заразными болезнями животных (Женева, 20 февраля 1935 г.);

Международная конвенция по регулированию китобойного промысла (Вашингтон, 2 декабря 1946 г.), дополнившая и развившая положения Соглашения по регулированию китобойного промысла (Лондон, 8 июня 1937 г.);

Первая Межправительственная конференция экспертов по научным основам рационального использования и сохранения естественных ресурсов биосферы (Париж, 4—13 сентября 1968 г.), подготовленная ЮНЕСКО в сотрудничестве с ООН,

ФАО, ВОЗ, МСОП и др. Работа шла по трем направлениям: научные исследования, образование, политика;

Конференция ООН по окружающей среде (Стокгольм, 5—6 июня 1972 г.) при участии 113 стран приняла два основных документа:

Декларацию принципов, включающую 26 основных положений;

План мероприятий, где обозначены пути решения организационных, экономических и политических задач взаимоотношений государств при сотрудничестве в области о

2014-02-04

2014-02-04 3770

3770