Требования к современным конструкциям флотационных машин

• Равномерная по всему объему аэрация пульпы при высокой степени диспергирования воздуха и оптимальном соотношении тонкодисперсных и более крупных (несущих) пузырьков.

• Все твердые частицы в пульпе должны находиться во взвешенном состоянии и в условиях тесного контакта с пузырьками воздуха. Максимальная частота столкновения частиц с пузырьками должна протекать при минимальных относительных скоростях их движения, но при достаточном для полной минерализации пузырьков пути их движения в пульпе.

• Всплывание минерализованных пузырьков должно проходить в относительно спокойной (безвихревой) среде или в восходящем потоке пульпы, что улучшает флотацию крупных частиц и агрегатов.

• Должно обеспечиваться оптимальное соотношение между количеством флотационной пены и скоростью ее удаления. Если эта скорость будет чрезмерно большой, то не будет обеспечиваться возможность возврата частиц пустой породы, механически захваченных пузырьками, из пены в пульпу и качество концентрата ухудшится. Если же скорость удаления пены будет недостаточной, то из-за деминерализации пены снизится извлечение.

|

|

|

• Непрерывность флотации, т. е. непрерывное питание машины и непрерывная разгрузка сфлотированных и несфлотированных частиц.

• Возможность регулировки высоты уровня пульпы и пены, величины внутрикамерной циркуляции и аэрации пульпы.

Кроме этих требований, к флотационной машине, как и ко всякой другой, предъявляются общетехнические требования: надежность в работе, высокая износоустойчивость деталей, малая энергоемкость, дешевизна, простота конструкции и т. д.

Во всех аэрационных узлах флотационных машин засасывание воздуха из атмосферы и образование пульповоздушной смеси, выбрасываемой под действием центробежных сил в камеру, обусловлено образованием небольшого вакуума в полости вращающегося импеллера. В качестве импеллеров используются мешалки различных конструкций (дисковые с радиально расположенными лопатками, стержневые — типа беличьего колеса с осевыми насосами внутри них — и др.).

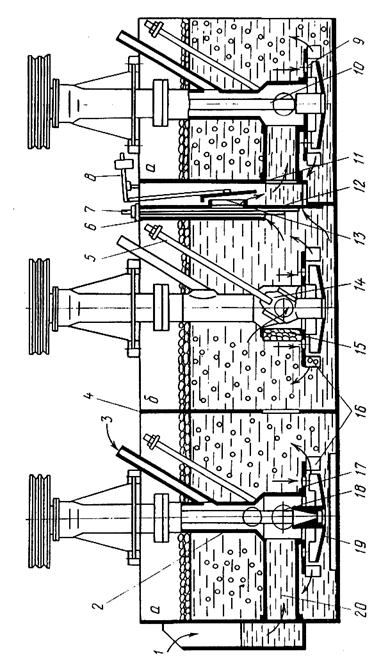

В России наибольшее распространение получили механические флотационные машины ФМР. Стандартная машина собирается из двухкамерных секций: первая камера является всасывающей, вторая — прямоточной (рис. 8.4).

Рис. 8.4. Схема продольного разреза флотомашины ФМР с всасывающими (а) и прямоточной (б) камерами

В каждой камере устанавливается блок аэраторов. Блок состоит из вертикального вала 10 с насаженным на нем импеллером, который представляет собой диск 19 с шестью радиальными лопатками 17. Вал вращается внутри трубы 2, верхний конец которой закрыт наглухо. В нижней части труба расширяется и к ней крепится надымпеллерный диск 9 с лопатками статора 16, расположенными под углом 60° к радиусу. Направляющие лопатки (статора) способствуют превращению тангенциальной составляющей динамического напора пульпы в статическую, увеличивая тем самым аэрацию.

|

|

|

Радиальный зазор между лопатками импеллера и статора не должен превышать 5—8 мм. Исходная пульпа из приемного кармана 1 поступает в аэратор по трубе 20, а воздух — по трубе 3. Для внутрикамерной циркуляции надымпеллерный диск имеет круглые отверстия, расположенные по окружности над лопатками 17 импеллера 19. Кроме того, для регулирования внутрикамерной циркуляции в нижней части трубы 2 имеются небольшие отверстия в верхней части, а в нижней (расширенной) — большое отверстие 18, которое прикрывается заслонкой 14. Тягой 5 она устанавливается в таком положении, чтобы был обеспечен оптимальный поток пульпы на импеллер, необходимый для достижения максимальной аэрации. Для всасывания промпродуктов в каждой камере может быть установлен патрубок, идущий от центральной трубы к передней стенке камеры. В тех камерах, куда промпродукт не поступает, патрубок не устанавливается, а отверстие в расширенной части вертикальной трубы закрывается пробкой 15. Пенный продукт удаляется в сборный желоб.

Всасывающая (а) и прямоточная (б) камеры разделены перегородкой 4. В каждой второй камере секции, или в последней камере прямоточной машины, имеется устройство для регулирования уровня пульпы и удаления камерного продукта (хвостов). Основная часть пульпы переливается через отверстие 13 в боковой стенке камеры 12 и поступает в приемный карман следующей камеры. Чтобы вместе с камерным продуктом не уходила пена, разгрузочное отверстие экранировано перегородкой 6. Для регулирования высоты слоя пены в камере (секции) или, что-то же самое, уровня пульпы, разгрузочное отверстие со стороны межкамерного кармана прикрыто заслонкой 11, положение которой регулируется устройством 8.

Для разгрузки крупных частиц (песков), находящихся в нижнем слое пульпы, внизу межкамерной перегородки 12 имеется небольшое отверстие, которое может перекрываться шибером при опускании его тягой 7.

Для создания спокойной зоны пенообразования предусмотрен успокоитель, состоящий из радикальных Г-образных пластин, расположенных вокруг статора и прикрепленных ко дну камеры. Для устранения застаивания пены в задней части камеры и ускорения пеносъема задняя стенка выполнена изогнутой в сторону пенного порога, лопасти пеносъемника имеют шарнирную подвеску.

Преимуществами механических флотационных машин по сравнению с другими типами машин являются их хорошие гидродинамические параметры, универсальность применения и пригодность для использования в любых технологических схемах, отсутствие потребности в дополнительных источниках воздуха.

К недостаткам механических машин относятся: непостоянная аэрационная характеристика, зависящая от степени износа импеллера и статора, отсутствие регулирования количества воздуха в зависимости от потребностей технологического процесса, сложность конструкции, относительно высокая энергоемкость и металлоемкость, довольно быстрый износ статора и импеллера.

2014-02-04

2014-02-04 3842

3842