Образование гидратов в добывающих скважинах

Как было отмечено ранее, образование гидратов в добывающих скважинах и промысловых коммуникациях, а также выбор методов борьбы с ними в значительной мере зависят от пластовых давлений и температур, климатических условий и технологического режима эксплуатации добывающих скважин.

Профилактика и предупреждение образования гидратов в значительной мере зависит от достоверной информации о равновесных условиях гидратообразования природного газа с известным составом природного газа и изменением этих параметров потока природного газа в скважине, в газопромысловых системах первичного сбора и подготовки природного газа, в системах магистральных газопроводов и т.д. Зависимость равновесных значений давления и температур необходима для разработки мероприятий по профилактике и предупреждению образования гидратов в системе "пласт – скважина – промысловые коммуникации".

Условия образования гидратов в рассматриваемой системе могут существовать при следующих условиях: Рс > Рp или же при условиях tс < tp, где Рc, tс – рабочие давления и температура в рассматриваемой системе; Рp и tp – равновесные значения давления и температуры в рассматриваемой системе образования гидрата заданного состава.

|

|

|

Как было описано ранее, гидраты могут образовываться как в период простоя скважины, так и в процессе её работы. Рассмотрим основные параметры простаивающей и работающей скважин.

Для определения давления в простаивающей газовой скважине используется формула барометрического нивелирования Лапласа – Бабине:

РЗ = РУ × еS , (18)

где Р3 – забойное давление, МПа;

РУ – устьевое давление в остановленной скважине, МПа;

е = 2,7183 – основание натурального логарифма;

S =  , (19)

, (19)

где  – относительная плотность газа по воздуху

– относительная плотность газа по воздуху

- rг – плотность газа, кг/м3,

- r в – плотность воздуха, кг/м3;

Н – глубина скважины, м.;

Тср – средняя температура по стволу скважины, К;

, (20)

, (20)

где ТЗ – температура на забое скважины, К;

Ту – температура на устье скважины, К;

zср – коэффициент сжимаемости газа при средних значениях температуры и давления в скважине.

Среднее давление в простаивающей скважине определяется из выражения:

. (21)

. (21)

Зависимость коэффициента сжимаемости газа zср от давления Рср можно принять в следующем виде:

, (22)

, (22)

где Рср – среднее давление в скважине, МПа.

Значение еS может быть определено как расчётным методом по формуле (19), так и взято из таблицы 4.

Для определения давления по стволу работающей газовой скважины используется выражение вида

, (23)

, (23)

где Рх – давление на глубине Х от устья газовой скважины, МПа;

|

|

|

Ру – устьевое давление в газовой скважине, МПа;

q – дебит газовой скважины, тыс.м3/сут.

, (24)

, (24)

где Х – глубина от устья скважины, на которой требуется определить давление, м.

Таблица 4. Значение es и e2s

|

| es | e2s |

|

| es | e2s |

| 0.3 | 0.01024 | 1.0103 | 1.0207 | 4.7 | 0.16050 | 1.1740 | 1.3783 |

| 0.4 | 0.01366 | 1.0138 | 1.0277 | 4.8 | 0.16392 | 1.1781 | 1.3879 |

| 0.5 | 0.01707 | 1.0173 | 1.0347 | 4.9 | 0.16734 | 1.1821 | 1.3974 |

| 0.6 | 0.02049 | 1.0207 | 1.0418 | 5.0 | 0.17075 | 1.1861 | 1.4068 |

| 0.7 | 0.02390 | 1.0242 | 1.0490 | 5.1 | 0.17417 | 1.1903 | 1.4168 |

| 0.8 | 0.02732 | 1.0277 | 1.0561 | 5.2 | 0.17758 | 1.1943 | 1.4264 |

| 0.9 | 0.03074 | 1.0312 | 1.0634 | 5.3 | 0.18100 | 1.1984 | 1.4362 |

| 1.0 | 0.03415 | 1.0347 | 1.0707 | 5.4 | 0.18441 | 1.2025 | 1.4460 |

| 1.1 | 0.03757 | 1.0384 | 1.0780 | 5.5 | 0.18783 | 1.2066 | 1.4559 |

| 1.2 | 0.04098 | 1.0418 | 1.0855 | 5.6 | 0.19124 | 1.2107 | 1.4658 |

| 1.3 | 0.4440 | 1.0454 | 1.0929 | 5.7 | 0.19466 | 1.2149 | 1.4750 |

| 1.4 | 0.04781 | 1.0490 | 1.1004 | 5.8 | 0.19807 | 1.2191 | 1.4862 |

| 1.5 | 0.05123 | 1.0526 | 1.1079 | 5.9 | 0.20149 | 1.2232 | 1.4962 |

| 1.6 | 0.05464 | 1.0561 | 1.1155 | 6.0 | 0.20490 | 1.2274 | 1.5065 |

| 1.7 | 0.05806 | 1.0598 | 1.1231 | 6.1 | 0.20832 | 1.2316 | 1.5068 |

| 1.8 | 0.05147 | 1.0634 | 1.1308 | 6.2 | 0.21173 | 1.2358 | 1.5272 |

| 1.9 | 0.06489 | 1.0670 | 1.1386 | 6.3 | 0.21515 | 1.2401 | 1.5378 |

| 2.0 | 0.06830 | 1.0707 | 1.1464 | 6.4 | 0.21856 | 1.2444 | 1.5485 |

| 2.1 | 0.07172 | 1.0743 | 1.1542 | 6.5 | 0.22198 | 1.2486 | 1.5590 |

| 2.2 | 0.07513 | 1.0780 | 1.1622 | 6.6 | 0.22539 | 1.2528 | 1.5695 |

| 2.3 | 0.07855 | 1.0816 | 1.1701 | 6.7 | 0.22880 | 1.2571 | 1.5803 |

| 2.4 | 0.08196 | 1.0855 | 1.1781 | 6.8 | 0.23220 | 1.2614 | 1.5911 |

| 2.5 | 0.08538 | 1.0892 | 1.1861 | 6.9 | 0.23564 | 1.2656 | 1.6017 |

| 2.6 | 0.08879 | 1.0929 | 1.1943 | 7.0 | 0.23905 | 1.2699 | 1.6130 |

| 2.7 | 0.09220 | 1.0966 | 1.2025 | 7.2 | 0.24588 | 1.2788 | 1.6352 |

| 2.8 | 0.09562 | 1.1004 | 1.2107 | 7.4 | 0.25271 | 1.2875 | 1.6577 |

| 2.9 | 0.09903 | 1.1041 | 1.2191 | 7.6 | 0.25954 | 1.2963 | 1.6805 |

| 3.0 | 0.10245 | 1.1079 | 1.2274 | 7.8 | 0.26637 | 1.3022 | 1.7036 |

| 3.1 | 0.10586 | 1.1117 | 1.2358 | 8.0 | 0.27320 | 1.3142 | 1.7270 |

| 3.2 | 0.10928 | 1.1155 | 1.2444 | 8.2 | 0.28003 | 1.3232 | 1.7508 |

| 3.3 | 0.11270 | 1.1193 | 1.2528 | 8.4 | 0.28683 | 1.3322 | 1.7749 |

| 3.4 | 0.11611 | 1.1231 | 1.2614 | 8.6 | 0.29369 | 1.3414 | 1.7993 |

| 3.5 | 0.11953 | 1.1269 | 1.2699 | 8.8 | 0.30052 | 1.3569 | 1.8240 |

| 3.6 | 0.12294 | 1.1308 | 1.2787 | 9.0 | 0.30735 | 1.3598 | 1.8491 |

| 3.7 | 0.112636 | 1.1347 | 1.2875 | 9.2 | 0.31418 | 1.3671 | 1.8745 |

| 3.8 | 0.12977 | 1.1386 | 1.2964 | 9.4 | 0.32101 | 1.3785 | 1.9005 |

| 3.9 | 0.13319 | 1.1425 | 1.3053 | 9.6 | 0.32784 | 1.3880 | 1.9265 |

| 4.0 | 0.13660 | 1.1464 | 1.3142 | 9.8 | 0.33467 | 1.3975 | 1.9366 |

| 4.1 | 0.41002 | 1.1505 | 1.3237 | 10.0 | 0.34150 | 1.4068 | 1.9799 |

| 4.2 | 0.14343 | 1.1542 | 1.3322 | 11.0 | 0.37565 | 1.4559 | 2.1198 |

| 4.3 | 0.14685 | 1.1581 | 1.3412 | 12.0 | 0.20980 | 1.5065 | 2.2696 |

| 4.4 | 0.15026 | 1.1622 | 1.3507 | 13.0 | 0.44395 | 1.5588 | 2.4300 |

| 4.5 | 0.15868 | 1.1661 | 1.3598 | 14.0 | 0.47810 | 1.6130 | 2.6048 |

| 4.6 | 0.15710 | 1.1701 | 1.3691 | 15.0 | 0.51225 | 1.6690 | 2.7838 |

(25)

(25)

где Ту – устьевая температура, К;

Тх – температура на глубине Х, К.

Температура на заданной глубине Х рассчитывается по уравнению

, (26)

, (26)

где Г – геотермический градиент, К/м;

, (27)

, (27)

где d1 – внутренний диаметр насосно-компрессорных труб, м;

l – коэффициент гидравлического сопротивления, зависящий в общем случае от числа Re потока газа и шероховатости стенок труб e.

В общем случае число Re представляет собой отношение сил инерции к силам вязкости:

, (28)

, (28)

где V – скорость движения газа, м/с;

n – кинематическая вязкость, м2/с.

Расчёты по распределению давления по стволу газовой скважины производят в зоне турбулентной автомодельности, где l не зависит от числа Re и выбирается из таблицы.5.

где Тм – температура мерзлого грунта, К, на нижней границе мерзлоты hм.

В зоне многолетнемерзлых пород геотермический градиент определяют из выражения

Г = (Тм – То)/(hм - hо). (32)

Для определения распределения температуры газа по стволу работающей скважины используется уравнение вида

; (33)

; (33)

(34)

(34)

; (35)

; (35)

, (36)

, (36)

где Рпл, Рз, Ру – пластовое, забойное и устьевое давления, МПа;

Н – глубина скважины, м;

Di – дифференциальный коэффициент Джоуля-Томпсона в трубе, К/МПа;

Г – геотермический градиент, К/м;

Ср – изобарная теплоёмкость газа при среднем давлении Рср и пластовой температуре Тпл, кДж/кг×м;

Di пл – дифференциальный коэффициент Джоуля- Томпсона в горной породе, К/МПа;

Rс – наружный радиус эксплуатационной колонны, м;

Rк – радиус контура питания, м;

G – массовый расход газа, кг/с;

Сп – объёмная теплоёмкость горных пород, кДж/м3×К;

τ – суммарное время работы скважины, с;

hпл – толщина перфорированной части продуктивного пласта, м;

λп – теплопроводность горных пород, кВт/(м×К);

|

|

|

Ам – термический эквивалент работы, кДж/кг×м (Ам = 1/102 кДж/кг×м).

Расчёт устьевой температуры в работающей газовой скважине производят для следующей продолжительности работы скважины – 1, 10, 20, 30 и 60 сут. с последующим построением графика изменения температуры во времени.

После проведения расчётов производится построение графических зависимостей, характерный вид одной из них представлен на рисунке 16. Существуют такие дебиты, выше и ниже которых температура на устье скважины не повышается, а снижается (рисунок 17, кривая 2).

Данное обстоятельство связано с тем, что при низких дебитах температура природного газа на устье скважины в основном зависит от теплообмена газа со стенками скважины, при высоких дебитах – за счёт увеличения их потерь на трение. Таким образом, эффект Джоуля – Томпсона начинает преобладать над эффектом теплообмена

Следует отметить, что при оценке вероятности образования гидратов в стволе добывающей скважины необходимо учитывать наличие или отсутствие многолетней мерзлоты. Причём для горизонтальных скважин вариант с наличием многолетней мерзлоты исключается.

При пластовой температуре газа более 200С условия образования гидратов не рассматриваются, поскольку в этом случае снижение температуры происходит только за счёт потерь давления при движении газа от торца по переходной зоны, где ствол скважины переходит из горизонтального в вертикальное положение. В этой связи исследования условий гидратообразования оценивается не в горизонтальной части ствола, а в вертикальной применяя в этом случае, методика расчётов для вертикальной скважины (первоначальные значения давления и температуры берутся в начале горизонтальной части ствола).

Рисунок 17. Изменение давления и температуры, равновесной температуры гидратообразования в зависимости от дебита скважины:

1 – давление на устье скважины;

2 – температура на устье;

3 – температура образования гидратов;

4 – зона безгидратной эксплуатации

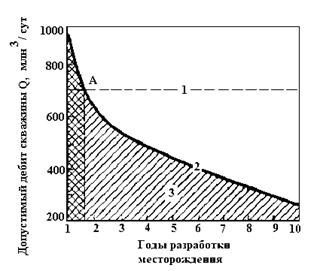

Следует обратить внимание на изменение допустимого безгидратного дебита газа добывающей скважины в процессе разработки месторождения (см. рисунок 18). Вправо от точки А т.е выше кривой, образование гидратов исключается а влево от неё процесс образования гидратов будет происходить. Следовательно, рабочий дебит, например, проектной скважины обеспечивает безгидратный режим скважин, начиная со второго и последующих годов

|

|

|

Рисунок 18. Изменение допустимого рабочего допустимого дебита, при котором исключается образование гидратов, процессе разработки месторождения:

1 – линия допустимых дебитов;

2 – проектный дебит;

3 – зона гидратов.

2014-02-05

2014-02-05 1098

1098