Инженерные сооружения (мосты, акведуки)

Дороги с мостами и туннелями, акведуки с водораспределителями, каналы для регулировки озер и рек, гавани и гигантские сводчатые цистерны издавна занимали первостепенное место в государственном строительстве Рима. Рост городов требовал все большего количества доставлявшейся акведуками воды, а также все большего количества продовольствия и складов для него. Расширение границ империи и ведение войн на ее окраинах требовали строительства все новых дорог, мостов, гаваней. При этом сложившиеся при республике типы сооружений совершенствовались с развитием строительной техники. Римская мальта (строительный раствор) включал гидравлические «присадки» – кирпичную муку и глину из окрестностей Неаполя. Поэтому разрушаются от времени кирпичи, но остаются неизменными растворные швы, подобно стенкам пустых восковых ячеек в пчелиных сотах.

Укрепление римского могущества на завоеванных землях нередко сопровождалось строительством грандиозных инженерных сооружений, которые наглядно демонстрировали военную и экономическую мощь Рима. Построенные весьма тщательно и с большим запасом прочности, многие римские инженерные сооружения эксплуатируются до настоящего времени. Они создавались как монументальные памятники римского могущества, причем строительство мостов часто сопровождалось возведением на них мемориальных арок.

|

|

|

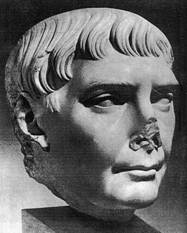

К числу наиболее значительных инженерных сооружений этого периода могут быть отнесены мост Траяна через Дунай (Дакия), мост Алькантара и акведук в Сеговии (Испания).

Этот мост дошел до потомков лишь в виде изображений на колонне императора Траяна. Он имел 21 пролет по 52 метра каждый. Общая длина моста – 1070 метров (рекордная по тем временам). Подобные пролеты были самыми большими в античном мире. Здесь был впервые применены раскосные деревянные фермы. Они покоились на 20 могучих каменных столбах («быках»). Этот мост послужил убедительной демонстрацией силы римского оружия и инженерной мысли (рис. 8.6).

а б

в

в

Рис. 8.6. Мост через Дунай: а – портрет Траяна; б – монета императора Траяна с изображением моста; в – мост на триумфальной колонне Траяна

По нему легионы Траяна переправились через Истр и сокрушили Дакийское царство Децебала: «Траян построил каменный мост через Истр, по поводу которого не знаю, как должным образом выразить восхищение перед этим императором. Существуют и другие его замечательные сооружения, но это сооружение их превосходит. Мост состоит из двадцати быков, сделанных из тесаных камней, высота их – сто пятьдесят футов, не считая фундамента, толщина – шестьдесят. Эти быки, расположенные друг от друга на расстоянии ста семидесяти футов, соединены арками…. И здесь видно величие замыслов Траяна: ведь этот мост не приносит нам пользы, ведь только быки выступают в воде, не имея перехода, и по мосту нельзя пройти, словно он построен только ради того, чтобы показать, что для человеческой природы нет ничего невозможного. Траян, боясь, как бы при замерзании Истра не произошло нападения на римлян, находящихся по ту сторону реки, построил этот мост для более легкого перехода в целях оказания помощи. Адриан же, напротив, боясь, чтобы варвары по избиении гарнизона не открыли доступ в Месию, уничтожил проезжую часть моста…» (Кассий Дион, Римская история, LXVIII, 13).

|

|

|

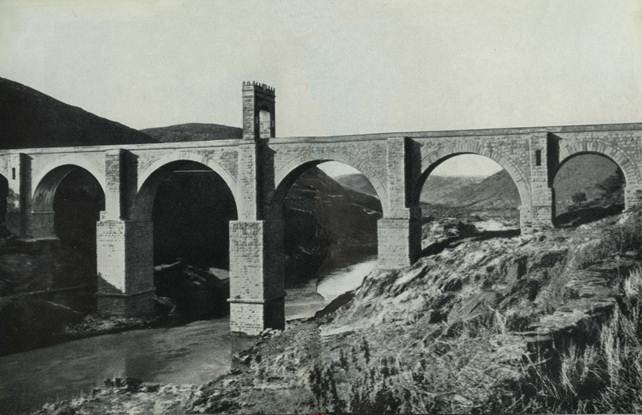

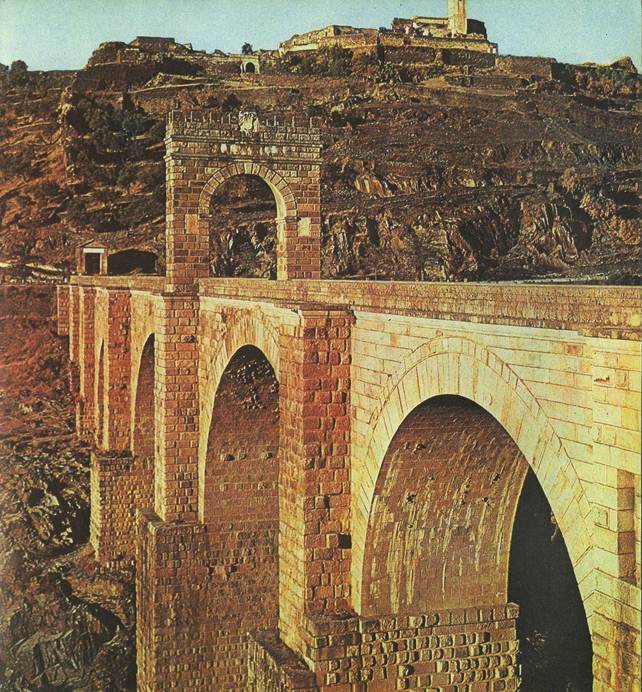

Мост Алькантара (зодчий Гай Юлий Лацер, 105-106 гг.)

Мост Алькантара (105-106 гг. н. э.) в Иберии (Испании) перекинут через скалистое ущелье реки Тагус (совр. Тахо), расположенной вблизи португальской границы. Мост представлял собой шестипролетную аркаду с высоким центральным столбом, увенчанным триумфальной аркой. Полотно моста вознесено на высоту 45 метров (вместе с аркой – 62 метра) от обычного уровня воды. Однако при разливах вода поднимается почти до опор центральных арок, так что эта громадная высота является вполне объяснимой. Отсюда и необычная длина моста – около 200 метров. Ширина проезжей части моста – восемь метров (рис. 8.7).

Рис. 8.7. Мост Алькантара через реку Тахо. Современное состояние

Проезжая часть моста горизонтальна, и шелыги (верхние точки) всех арок лежат на одном уровне. Разница в уровне пят скрыта контрфорсами, имеющими не только конструктивное, но и художественное значение. Пролеты арок постепенно уменьшаются от середины к концам моста. Из-за этого появляется эффект визуального искривления фасада моста. Он кажется «выпуклым» и больше своих истинных размеров. Четное число пролетов и их заметное нарастание (от 14 до 20 м) к среднему устою придают этой опоре особое значение и делают логичной постановку на ней мемориальной арки. Арка не выделяется ни богатством форм, ни материалом. Она как бы вырастает из устоя. Не слишком сильная рустовка моста создает строгий и четкий рисунок кладки, противостоящий живописности ущелья. Мост Алькантара – одно из замечательных произведений римского зодчества. Инженерное искусство и архитектура слились здесь воедино. Художественная задача решена без привлечения декоративных средств, а мемориальная арка кажется столь же необходимой, как и другие части моста (рис. 8.8).

Рис. 8.8. Моста Алькантара через р. Тагус (Тахо), 98-106 гг. Современное состояние

Эту постройку отличает монументальность, величавый покой и гармония. Имя строителя – Гая Юлия Лацера, сына Секста – увековечено надписью у восточного въезда на мост:

«Императору Нерве Траяну Цезарю Августу Германику Дакику посвящено …

Мост, что пребудет всегда в веках постоянного мира,

Лацер воздвиг над рекой, славный искусством своим…».

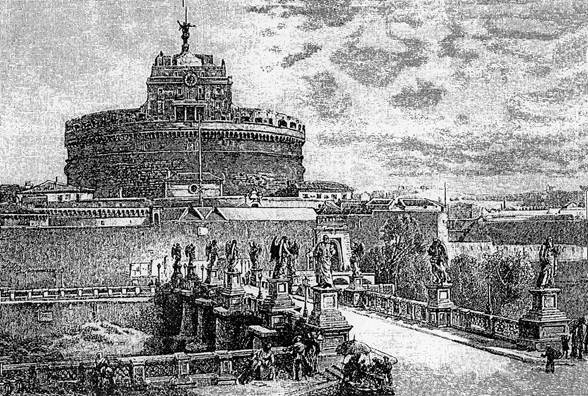

Мост Элия в Риме (134 г. н.э.) служил монументальным подходом к мавзолею Адриана. В этом случае постановка мемориальной арки была бы неуместной. Арки моста с их широкими архивольтами опираются на низкие, мощные быки с уступчатыми контрфорсами, как и в мосте Алькантара. Но над опорами возвышались постаменты со статуями. Их изготовил уже в XVII веке знаменитый скульптор Лоренцо Бернини (1598-1680) (рис. 8.9, рис. 8.10).

Рис. 8.9. Мост Элия через р. Тибр (II век)

Римляне уделяли особое внимание и архитектуре акведуков. При переходах через реку или овраг высота акведука определялась не уровнем воды, а положением канала. Поэтому, в отличие от мостов, акведуки можно было строить многоярусными. Ярким примером является Сеговийский акведук в Иберии (Испания).

|

|

|

Рис. 8.10. Мост Элия к замку Ангела (мавзолею Адриана). Гравюра XVIII века, современный вид

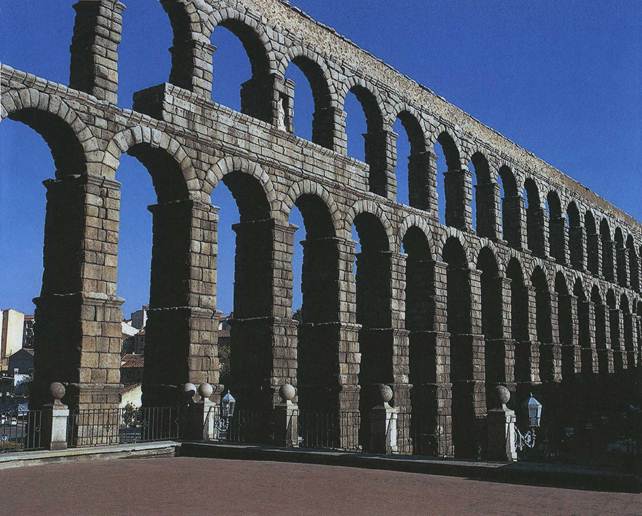

Акведук в Сеговии (II в. н. э.) функционирует по настоящее время. Его многоярусная аркада в 43 пролета длиной около 300 метров возносится над нижележащей улицей на 28,5 метров (рис. 8.11).

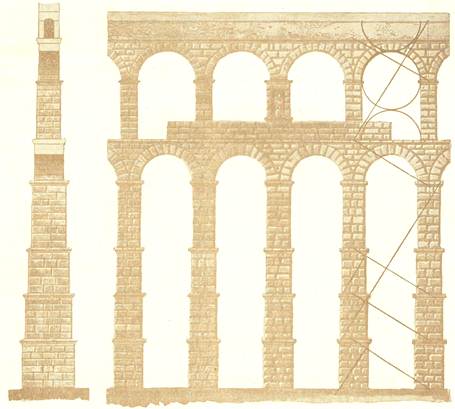

Рис. 8.11. Акведук в Сеговии (Испания), II век. Пропорциональный анализ И.С. Николаева

В нижней аркаде столбы толще, а арки меньше, чем в верхней. Рустика блоков и тяги между уступами придают аркаде характер особой прочности и суровости, который сочетается с динамическим устремлением сооружения кверху. Средняя, самая высокая, его часть подчеркнута аттиком и введением в верхний, утолщенный столб ниши со статуей (рис. 8.12).

Рис. 8.12. Акведук в Сеговии (Испания), II век. Современное состояние

2014-02-05

2014-02-05 3664

3664