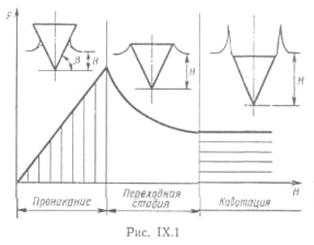

Переход тела из среды с меньшей плотностью (из воздуха) в среду с большей плотностью (в воду), естественно, приводит к значительным изменениям нагрузок, действующих на тело со стороны внешней среды. В зависимости от протекания нагрузочных характеристик процесс погружения тела можно условно разбить на три стадии. Рассмотрим погружение клина конечных размеров с постоянной скоростью (рис. 8.1). Первая стадия характеризуется

|

интенсивным ростом нагрузки, которая достигает максимального значения. Под воздействием погружающегося тела возникает встречное движение воды вдоль образующей тела. Отчетливо видны брызговые струи приблизительно треугольной фурмы. Давление внутри этих струй равно давлению окружающей среды и они не оказывают дополнительного силового воздействия на погружающееся тело. Первая стадии погружения, называемая стадией проникания, протекает от касания телом поверхности жидкости до достижения основанием брызговик струй донного среза клина, после чего начинает формироваться каверна. Нагрузка резко падает, приближаясь, в конечном счете, к значениям сопротивления стационарного развитого кавитационного течения при малых числах кавитации. Указанная стадия называется переходной. Далее наступает заключительная стадия погружения - движение тела с развитой кавитацией.

У тел с криволинейными образующими окончание стадии проникания определяется положением точки отрыва жидких струй в течениях с развитой кавитацией. При поперечном обтекании кругового цилиндра точка отрыва в каверне Кирхгофа характеризуется углом 55°, при обтекании сферы - углом 59°. Разумеется, что возникновению каверны могут способствовать угловые точки (точки излома) на погружающемся контуре.

У тел с плоской носовой частью (диск, падающий «плашмя», цилиндр с плоским носовым срезом) стадия проникания практически отсутствует. Максимальная нагрузка возникает почти мгновенно после контакта тела с жидкостью.

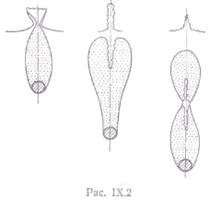

Рассмотрим подробнее процесс кавернообразования. В момент достижения донного среза основанием брызговых струй сами струя уже образуют всплеск. Дальнейшее внедрение тела в жидкость поддерживает встречное движение вверх жидких частиц и создает присоединенную к нему каверну. Атмосферный воздух устремляется в формирующуюся полость, вследствие чего давление внутри всплеска становится ниже атмосферного. Под действием перепада давления стенки всплеска начинают деформироваться, принимая куполообразную форму. Сводящееся радиальное движение стенок всплеска приводит к смыканию стенок и изоляции каверны от атмосферы.

Если первоначальное смыкание происходит выше невозмущенной поверхности, то говорят о поверхностном смыкании каверн. Последующее схлопывание купола всплеска создает две струи, одна на который направлена вверх, а другая вниз. Верхняя струя под действием силы тяжести теряет количество движения, дробится и падает на свободную поверхность. Нижняя струя падает в каверну. Далее происходит вторая фаза - оттягивание замкнутой каверны от свободной поверхности. Одновременно с этим объем каверны растет, а давление падает, достигая некоторой минимальной величины. В дальнейшем начинает сказываться рост внешнего давления, что приводит к уменьшению объема каверны и росту давления в ней.

|

В некотором сечении каверны под действием растущего внешнего давления стенки каверны начинают смыкаться. В конечном счете это приводит к глубинному смыканию. Каверна распадается на две: верхнюю и нижнюю. Верхняя каверна всплывает и распадается на отдельные пузыpи. Нижняя каверна продолжает движение вниз вместе с телом до тех пор, пока не наступает повторное глубинное смыкание. И этот процесс будет происходить до такой глубины, пока не произойдёт полного разрушения каверны. Описанный процесс погружения схематически показан на рис 8.2.

В некотором сечении каверны под действием растущего внешнего давления стенки каверны начинают смыкаться. В конечном счете это приводит к глубинному смыканию. Каверна распадается на две: верхнюю и нижнюю. Верхняя каверна всплывает и распадается на отдельные пузыpи. Нижняя каверна продолжает движение вниз вместе с телом до тех пор, пока не наступает повторное глубинное смыкание. И этот процесс будет происходить до такой глубины, пока не произойдёт полного разрушения каверны. Описанный процесс погружения схематически показан на рис 8.2. 2014-02-02

2014-02-02 870

870