Интегральный подход от межсистемных отношений к типам, и от типов к системным свойствам Он соответствует системной концепции

причинного анализа: межсистемные отношения выступают в качестве причины для типологии систем, а типология выступает в качестве причины для выделения свойств (внутрисистемных отношений).

Интегральный подход основан на системной концепции причинности и прямо следует из принципа иерархичности параметры индивидуальности принципиально некорректно выделять (измерять) без анализа межиндивидуальных (как «целое» с «целым») отношений, в противном случае системные свойства индивидуальности не проявляются

Исчезновение системных свойств подобно исчезновению системных физиологических процессов (или «процессов души») в экспериментах на препарированных (почти умерщвленных) животных «Первый вопрос который здесь возникает, — это вопрос о проявлениях системных процессов, специфичных только для целостного поведения и отсутствующих в условиях дезинтеграции* под наркозом, у препаратов и вообще во всех случаях, когда отсутствует целостный поведенческий акт — и, следовательно, отсутствует психика» [18, с 18]

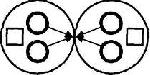

В психологии индивидуальности этот подход означает поиск эффективных прогностических признаков по результирующему критерию (критерию совместимости) взаимодействия «целого с целым». На пояснительной схеме (Рис. 2) дифференциальный подход представлен двумя взаимодействующими как «целое с целым» системами, поэтому свойства целого или системные свойства (они изображены яркими кружочками) ярко видны на фоне несистемных свойств (квадратики) и именно они являются причиной межсистемной совместимости.

Рис. 2

Критерий инвариантности при интегральном подходе вторичен, то есть, только после того, как выделены системные свойства, к ним можно предъявлять требования инвариантности: по времени, по пространству и по состояниям.

Ø Античным примером интегрального подхода является концепция Эмпедокла о четырех «корнях» (стихиях): «огонь», «воздух», «вода» и «земля», где межсистемные отношения — «дружба» и «вражда» — выступают в качестве причины типологии, что следует даже из названия стихий: «огонь»—«воздух» («дружба», «огонь»—«вода» => «вражда» и т.п. [14, т.1, с. 74]

Ø Подобный подход отстаивал И. Кант, толковавший типы темперамента в контексте межиндивидуальных отношений, причем свойства он рассматривал не как причины типологии, а как «удобное толкование» (как признаки) проявлений четырех неделимых начал (причин темперамента): «А», «В», «С», «D» [5, с. 152].

Кант говоря о «свойствах крови» которые он рассматривал как главные из «телесных движущих причин», все-таки утверждал, что телесные свойства (свойства крови) выступают лишь как содействующие причины (то есть как условия, но не причины) для темпераментов, а причину происхождения темпераментов он «приписывал только душе» («психическому»)

Следуя идее Канта, можно сказать, что истинные причины темперамента (он их назвал «А», «Б», «С», «D») слабо проецируются в свойствах крови, но выразительно проецируются в межсистемных отношениях Именно поэтому Кант, говоря о темпераментах, сделал особый акцент на отношениях совместимости между темпераментами, в которых проявляются глубинные Силы, его образующие («А», «Б», «С» «D») а следовательно и его системные свойства Причем главным критерием таких свойств, по логике интегрального подхода, должен стать критерий прогноза на совместимость отношений по темпераменту

Примером современного интегрального подхода может служить концепция М. Люшера [10]. Он возрождает системную терминологию темперамента, говоря о красном («огонь»), желтом («воздух»), синем («вода») и зеленом («земля») стилях поведения человека, которые проявляются и измеряются в избирательных отношениях как к стилям (темпераментам) других людей, так и к стилям организации среды (в данном случае к цветам).

В отечественной психологии идея интегрального подхода, по нашему мнению, возникла в психологии отношений А Ф Лазурского [8] При описании критериев классификации типов он говорит о двух подходах — эндо-психическом (аналог дифференциального) и экзопсихическом (аналог интегрального) — отдавая предпочтение последнему «Индивидуальность человека определяется не только своеобразием его эндопсихических черт, вроде особенностей памяти, воображения и т и, но в не меньшей мере и его отношением к окружающим явлениям, тем как каждый человек реагирует на те или иные объекты, что он любит и ненавидит, чем интересуется и к чему равнодушен, т е, согласно нашей терминологии, экзопсихическими проявлениями» [8, с 182]

Идея Лазурского об экзогенном подходе к типологии человеческой индивидуальности получила дальнейшее развитие у его последователей (В.Н Мясищев, Б.Г Ананьев и Б.Ф.Ломов) БФ Ломов, разрабатывая психологию общения, вводит, наряду с известным отношением «субъект-объект», другое не менее важное отношение человеческого бытия «субъект-субъект(ы)» При этом он подчеркивает, что «. Специфика общения в отличие от любых других видов взаимодействия как раз и состоит в том, что в нем прежде всего проявляются психические качества людей. О психических явлениях мы судим на основании анализа не только деятельности и ее продуктов, но и общения» [9, с. 262].

Таким образом, если дифференциальный подход предполагает, что общение есть частный вид деятельности, то интегральный подход настаивает на том, что деятельность есть частный вид (опосредованного) общения

Результатом применения интегрального подхода является выделение системных свойств, которые обнаруживаются только в контексте межсистемных отношений.

Мы выяснили, что, если выделение базальных свойств индивидуальности строится на основании классического критерия инвариантности (по отношению к времени, пространству, уровню сознания и т.п.), то критерий выделения системных свойств должен строиться исходя из анализа межсистемных отношений. Если в первом приближении взять самый простой вид отношений «Дружбы»-—«Вражды» (по Эмпедоклу), то критерием выделения системных свойств индивидуальности должен стать критерий совместимости.

Это означает (Рис. 3), что теоретические модели определения системных свойств индивидуальности должны быть методологически валидны трем принципам причинности, а эмпирические модели (наряду с теоретической валидностъю) должны быть валидны критерию совместимости.

Рис. 3 Схема реализации Идеи спонтанной активности в психологии Индивидуальности.

2014-02-02

2014-02-02 1952

1952