Пересечение топографической поверхности с цилиндрической поверхностью

Пусть на рис. 33 заданы топографическая поверхность и цилиндрическая поверхность с направляющей кривой Ml0N13 и горизонтальными образующими. Соединяя точки взаимного пересечения горизонталей с одинаковыми отметками топографической и цилиндрической поверхностей, получаем проекции линии пересечения этих поверхностей.

Как указывалось выше, цилиндрическая поверхность с горизонтальными образующими может быть использована при решении задач на определение точки пересечения кривой линии с топографической поверхностью. На данном чертеже точка К является точкой пересечения кривой M10N13 с заданной топографической поверхностью.

При пересечении топографической поверхности с цилиндрической поверхностью с наклонными образующими задача сводится, как и при пересечении с конической поверхностью общего вида, к определению точек пересечения отдельных образующих цилиндрической поверхности с топографической поверхностью.

При устройстве различных земляных сооружений приходится иметь дело с насыпью или выемкой грунта.

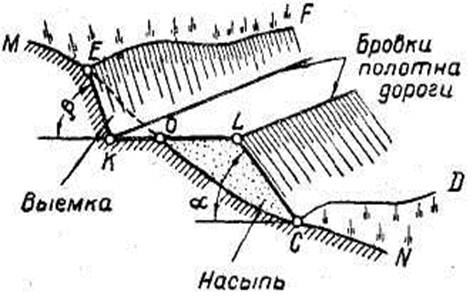

На рис. 34 изображены участок дороги с поперечным профилем EKLC и профиль MN топографической поверхности. Как видно из чертежа, для устройства полотна дороги необходимо вправо от отмеченной на чертеже точки О (по профилю) устроить насыпь, а влево от точки О — произвести выемку грунта.

Рис. 34

Рис. 34

Точка О называется точкой нулевых работ, т.к. в этой точке профиль дороги пересекается с профилем местности и, следовательно, в этом месте никаких земляных работ производить не требуется.

Углы наклона откосов насыпи а и выемки β принимаются с учетом угла естественного откоса для данного вида грунта.

Линия CD является линией пересечения откоса насыпи, а линия EF — линией пересечения откоса выемки с данной топографической поверхностью. Таким образом, эти линии представляют собой границы земляных работ на данном участке.

Определение границ земляных работ необходимо для определения объема этих работ и для их производства.

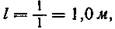

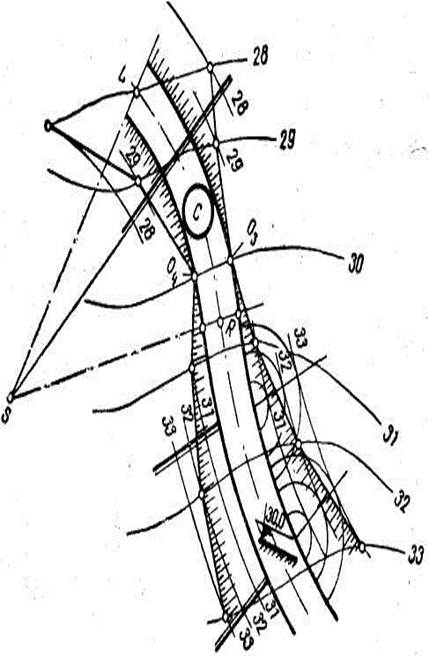

На рис. 35 приведен пример определения границ земляных работ для устройства дорог в соответствии с заданными условиями.

На чертеже изображена горизонтальная площадка с отметкой 30, к которой примыкают приямолинейный горизонтальный участок дороги А, прямолинейный наклонный участок дороги В, криволинейный горизонтальный участок дороги С и криволинейный наклонный участок дороги D. На чертеже приведены наиболее характерные случаи, которые могут встретиться в практике.

На рис. 36, 37, 38 и 39 показано определение границ земляных работ по каждому участку в отдельности.

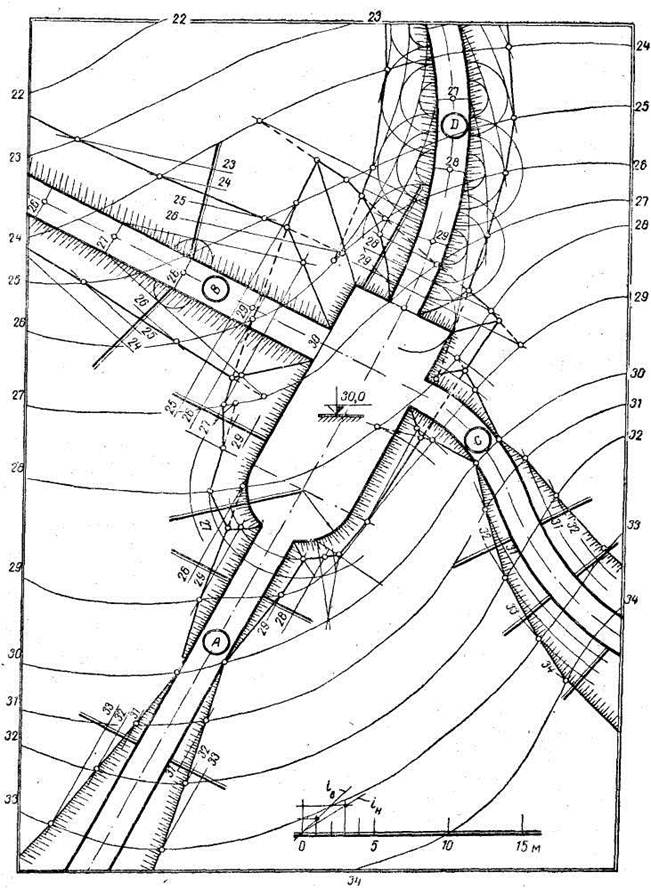

На рис.36 изображен прямолинейный горизонтальный участок дороги А с отметкой 30 и шириной b. Уклоны откосов приняты: насыпи  выемки

выемки

Точки 01 и О2 являются точками нулевых работ, в которых соприкасаются границы земляных работ выемки и насыпи.

От линии О1О2 по направлению, указанному на чертеже стрелкой, необходимо устройство выемки, так как в этом направлении рельеф местности повышается (горизонтали топографической поверхности имеют большие отметки, чем полотно дороги). В противоположном направлении необходимо устройство насыпи, так как рельеф местности на этом участке понижается.

Для определения границ земляных работ выемки строим по обе стороны полотна дороги перпендикулярно к бровкам масштабы уклонов Рв плоскостей откосов выемки. Интервалы масштаба уклонов, равные в данном случае  откладываются на линии масштабов уклонов с учетом масштаба чертежа.

откладываются на линии масштабов уклонов с учетом масштаба чертежа.

Рис.35

Проведя горизонтали плоскости откоса (перпендикулярно к масштабу уклонов Рв), отмечаем точки их пересечения с соответствующими горизонталями топографической поверхности. Линия, соединяющая найденные точки, будет границей земляных работ по устройству выемки.

Рис. 36

Рис. 36

Граница земляных работ по устройству насыпи определяется аналогично. Интервалы l масштаба уклонов РH плоскости насыпи должны быть приняты в этом случае равными

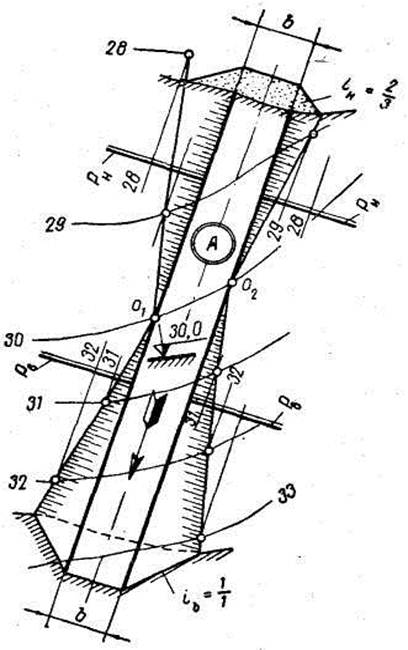

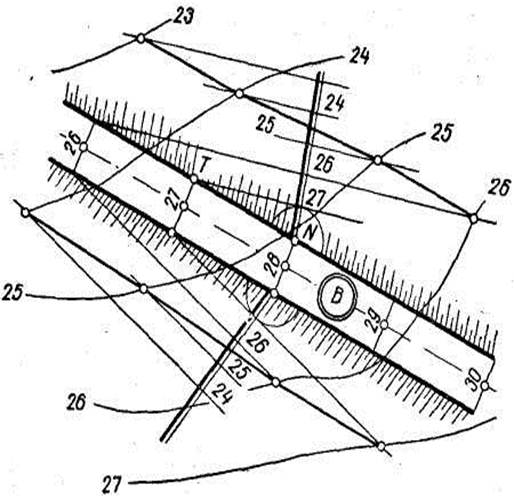

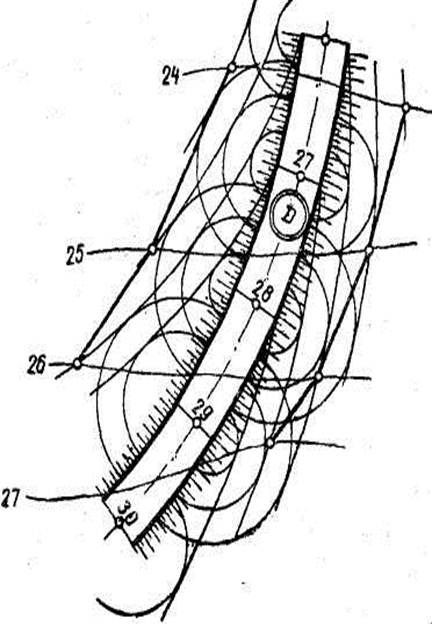

На рис. 37 определены границы земляных работ на прямолинейном участке дороги В, имеющем заданный уклон  и отметку 30 в месте примыкания дороги к площадке. Уклоны откосов, как и в предыдущем случае, равны:

и отметку 30 в месте примыкания дороги к площадке. Уклоны откосов, как и в предыдущем случае, равны:  и

и

Для решения задачи вначале градуируем полотно данного участка дороги, проводя горизонтали полотна (перпендикулярно к оси дороги) с интервалом

Рис. 37

Для определения характера земляных работ на данном участке дороги (насыпь или выемка) рассмотрим положение какой-либо точки полотна, например точки N, имеющей отметку 28. Из чертежа видно, что точка N находится над топографической поверхностью, так как ближайшие к точке N горизонтали имеют отметки 25 и 26. Следовательно, для устройства полотна дороги в этом месте необходимо сделать насыпь.

Для определения направления проекций горизонталей плоскости откоса из любой точки бровки дороги, например из точки N как из центра описываем дугу окружности радиусом, равным интервалу  Поскольку, как указывалось ранее, отметки горизонталей откоса насыпи убывают в направлении от бровки полотна дороги, то проведя из точки Т, имеющей отметку 27, касательную к дуге окружности, получим проекцию горизонтали плоскости откоса с отметкой 27.

Поскольку, как указывалось ранее, отметки горизонталей откоса насыпи убывают в направлении от бровки полотна дороги, то проведя из точки Т, имеющей отметку 27, касательную к дуге окружности, получим проекцию горизонтали плоскости откоса с отметкой 27.

Построив затем масштаб уклона перпендикулярно к данной горизонтали, проводим параллельно ей остальные горизонтали плоскости откоса. Построение горизонталей плоскости откоса с другой стороны дороги выполняется аналогичным образом.

Определив точки пересечения соответствующих горизонталей откосов насыпи и топографической поверхности и соединив их линиями, найдем искомые границы земляных работ.

На рис. 38 решена задача на определение границ земляных работ при устройстве горизонтального полотна дороги с криво линейным очертанием (участок дороги С). Отметка полотна дороги равна 30 м. На участке L — R ось дороги представляет собой дугу окружности с центром в точке S. На остальном участке осью дороги является незакономерная кривая.

Горизонталь топографической поверхности с отметкой 30 в пересечении с бровками полотна дороги определяет точки 03 и 04 — точки нулевых работ.

На криволинейных участках дороги откосы насыпей и выемок представляют собой поверхности одинакового ската.

Рис. 38

Рис. 38

Если бровки полотна дороги являются дугами окружностей (на данном чертеже — участок L — R ), то поверхность каждого откоса представляет собой частный вид поверхности одинакового ската — поверхность прямого кругового конуса. Все проекции горизонталей конической поверхности являются дугами концентрических окружностей. На чертеже центр таких окружностей находится в точке S.

Масштаб уклонов на участке L — R может быть проведен из любой точки бровки полотна дороги по направлению к точке S.

Построение горизонталей поверхностей откосов на остальном участке дороги может быть.выполнено следующим образом. Из некоторых точек бровки полотна дороги проводим дуги окружностей с радиусами, равными заданному интервалу откоса выемки. Кривая огибающая дуги проведенных окружностей и касающаяся их, является одной из горизонталей откоса. Все остальные горизонтали могут быть построены так же, как огибающие кривые, касательные к дугам окружностей с радиусами, равными двум, трем и т.д. интервалам, эти же горизонтали могут быть построены также с помощью масштабов уклонов, которые проводятся из отдельных точек бровки дороги по направлению нормали к криволинейной бровке полотна. Очевидно, что все горизонтали откоса будут параллельны бровке полотна дороги.

На рис. 39 приведено определение границ земляных работ на криволинейном наклонном участке дороги D. Уклон дороги равен

Построение горизонталей поверхностей откосов, представляющих собой поверхности одинакового ската, ничем не отличается от рассмотренного ранее на рис. 34 и 35.

За центры вспомогательных дуг окружностей на рис. 39 принимаются точки бровки дорожного полотна, имеющие целочисленные отметки (точки пересечения горизонталей полотна с бровками дороги).

Направление горизонталей зависит от характера земляных работ (насыпь или выемка).

Вернемся к рис. 35. Определение границ земляных работ при устройстве насыпи под площадку с отметкой 30 ничем не отличается от определения границ земляных работ для прямолинейного участка дороги А. В той части площадки, где имеется закругление, откосы насыпи представляют собой коническую поверхность, горизонтали которой являются концентрическими окружностями.

Рис. 38

Рис. 38

В заключение отметим, что линии пересечения поверхностей откосов площадки и примыкающих к ней дорог, определяются точками пересечения горизонталей откосов с одинаковыми отметками.

Если два откоса представляют собой плоскости, то линия их пересечения на чертеже пойдет по биссектрисе угла» составленного горизонталями этих откосов, имеющими одинаковые отметки. Если же один из двух соседних откосов представляет собой плоскость, а второй — кривую поверхность, или оба откоса представляют собой кривые поверхности, то линия их пересечения будет кривой линией, которая пройдет через точки пересечения горизонталей обоих откосов, имеющих одинаковые отметки.

2014-02-02

2014-02-02 6183

6183