Движение, в процессе которого выдерживание направления пути и точный выход в намеченный пункт производятся с помощью компаса (гирополукомпаса) и промера пройденного расстояния, называется движением по азимутам.

Движение по азимутам применяется в лесу, пустыне, степи и в других районах, бедных ориентирами, а также при действии вне дорог ночью и в условиях плохой видимости, когда сличение карты с местностью не обеспечивает уверенный выход в заданный пункт. К движению по азимутам прибегают также командиры мелких подразделений и групп при отсутствии у них карты.

Данные, необходимые для движения по азимутам, готовятся по карте или аэроснимку.

Движение по азимутам — это основной способ ориентирования на местности, бедной ориентирами, особенно ночью и при ограниченной видимости. Сущность движения по азимутам заключается в умении выдерживать с помощью компаса нужное направление пути и точно выходить к намеченному пункту. Это достигается за счет правильного определения на местности направлений, заданных магнитными азимутами, и расстояний, определенных по карте между поворотными пунктами намеченного маршрута. Направления движения выдерживают с помощью магнитного компаса, расстояния измеряют шагами или по спидометру.

Исходные данные для движения по азимутам (магнитные азимуты и расстояния) определяют по карте, а время движения — по нормативу и оформляют в виде схемы или (и) таблицы. (Об этом мы говорили на прошлых занятиях).

Определение азимута по компасу. Чтобы определить азимут на местности, надо:

- стать лицом в направлении предмета, на который требуется

определить азимут;

- ориентировать компас, то есть подвести его нулевое деление (или

букву С) под затемненный конец стрелки компаса;

- вращая компасную крышку, направить на предмет визирное приспособление;

- против указателя визирного приспособления, обращенного к предмету, прочесть величину азимута.

Чтобы определить на местности заданный азимут, надо:

- установить указатель визирного приспособления компаса точкой над делением, соответствующим величине заданного азимута;

- повернуть компас так, чтобы указатель визира находился впереди;

- поворачиваться самому вместе с компасом до тех пор, пока нулевая точка не совпадет с северным концом стрелки; направление указателя визира и будет направлением по заданному азимуту.

Совмещение визирной линии с направлением на предмет (цель) достигается многократным переводом взгляда с визирной линии на цель и обратно. Не рекомендуется поднимать компас до уровня глаз, снижается точность измерения. Точность измерения азимутов с помощью компаса Андриановна составляет плюс-минус 2-3°.

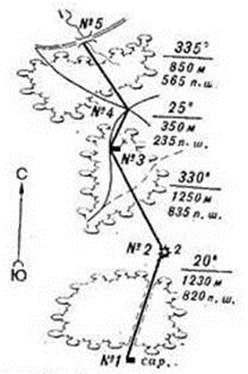

Рассмотрим организацию и порядок движения по азимутам организованной группы пешим порядком по маршруту, приведенному на рис. 55.

Рис. 55. Порядок движения по азимутам

При организации движения группы по азимутам назначается направляющий, который определяет по компасу и выдерживает направления движения. Кроме того, назначаются два человека, которые ведут счет парам шагов. Если расстояния на схеме (в таблице) указаны в метрах, их переводят в пары шагов с учетом величины шага.

На точке № 1 (сарай) указатель мушки компаса устанавливают на отсчет 20° и отпускают тормоз магнитной стрелки. Затем компас поворачивают в горизонтальной плоскости до тех пор, пока северный конец стрелки не установится против нулевого деления шкалы. Визирная линия через целик и мушку при таком положении компаса и будет определять направление на точку № 2 (курган). Чтобы выдержать в пути это направление, на линии визирования замечают какой-нибудь удаленный промежуточный ориентир, который используется для выдерживания направления движения.

Перед началом движения стрелку компаса ставят на тормоз. Движение совершают строго прямолинейно в направлении промежуточного ориентира, при этом ведут счет пар шагов. У промежуточного ориентира вновь определяют по компасу направление, магнитный азимут которого равен 20°, замечают какой-нибудь удаленный промежуточный ориентир и движутся к нему. Таким образом, совершают движение, пока не будет пройдено 1230 м. Если курган будет виден еще до подхода к нему, последнюю часть участка проходят без промежуточных ориентиров.

На точке № 2 по компасу определяют направление, азимут которого равен 330°, замечают промежуточный ориентир и начинают движение, ведя счет парам шагов. Если промежуточных ориентиров на местности нет, например, в лесу, пустыне, степи, то направление движения выдерживают только по компасу. На точке № 3 определяют направление, азимут которого равен 25°, и движутся в этом направлении к перекрестку дорог (точка № 4), ведя счет парам шагов.

Из приведенного примера видно, что движение, но азимутам совершается путем последовательного перехода от одного ориентира к другому.

Чтобы легче выдержать направление движения, кроме промежуточных часто используют вспомогательные ориентиры. Такими ориентирами служат обычно небесные светила: Солнце, Луна и яркие звезды. При пользовании ими необходимо примерно через 15 мин проверять азимут направления движения, так как небесные светила (кроме Полярной звезды) перемещаются по небосводу. Если долго двигаться в их направлении без контроля, можно значительно уклониться от маршрута.

Для выдерживания направлений движения используют также линейные ориентиры или следы от движения боевых машин (лыж).

Точность выхода к точкам поворота маршрута при движении по азимутам зависит от характера местности, условий видимости, ошибок в определении направлений, по компасу и измерении расстояний. Обычно отклонение от точки поворота, к которой надо было выйти, не превышает 1/10 пройденного расстояния, т. е. 100 м на каждый километр пройденного пути. Поэтому, если заданное расстояние пройдено, а намеченного ориентира не видно, его следует искать в пределах окружности, радиус которой равен 1/10 расстояния, пройденного от предыдущей точки поворота.

В некоторых случаях, например при движении по азимутам зимой на лыжах, пройденные расстояния измеряют приближенно по времени и скорости движения. Чтобы избежать потери ориентировки из-за неточного измерения расстояний, на точках поворота надо выбирать хорошо видимые издали ориентиры.

Обход препятствий. При движении по азимутам могут встречаться как естественные, так и искусственные препятствия (минные поля, лесные завалы и т. д.), которые легче обойти, чем преодолеть. Поэтому нужно уметь обходить препятствия, не теряя ориентировки.

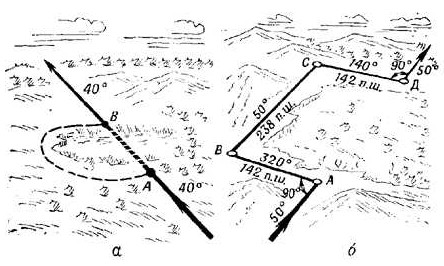

Порядок обхода зависит от размеров и характера препятствия. Если противоположная сторона препятствия видна (рис. 56, а), то в точке А записывают количество пройденных пар шагов. Затем замечают ориентир (точку В) на противоположной стороне препятствия по направлению движения. Одним из изложенных ранее методов определяют расстояние до намеченного ориентира, переводят это расстояние в пары шагов и прибавляют к ранее измеренному по маршруту расстоянию до точки А. После этого обходят препятствие по его границе. В точке В по заданному азимуту находят нужное направление и продолжают движение к очередной точке поворота маршрута.

В некоторых случаях замеченный за препятствием ориентир (точка В) бывает трудно опознать при подходе к нему. Чтобы проконтролировать правильность выхода к ориентиру, в точке А оставляют какую-нибудь заметку, например ставят веху или делают затес на дереве. При выходе в точку В определяют величину магнитного азимута направления на точку Л (обратный азимут), который отличается от азимута заданного направления движения на этом участке маршрута на 180°. Провизировав на точку А по обратному азимуту и убедившись, что это направление точно совпадает с направлением на точку Д, продолжают движение.

Рис. 56. Обход препятствий:

а - противоположная сторона препятствий видна; б — противоположная сторона препятствия не видна

Если противоположная сторона препятствия не видна, то при выходе в точку Д (рис. 56, б) изучают местность и намечают сторону, по которой легче обойти препятствие. После этого по компасу определяют азимут направления вдоль границы препятствия (320°) и начинают движение, ведя счет парам шагов (142 п.ш.). При этом необходимо строго выдерживать прямолинейность движения.

На левой границе препятствия в точке В (любая точка на местности) делают остановку и определяют направление движения по азимуту, соответствующему направлению основного маршрута (50°). По этому направлению движутся до выхода за препятствие (до точки С). В точке С определяют направление движения, параллельное линии АВ, т. е. обратный азимут направления АВ - 140°. Двигаясь по направлению линии СД, отсчитывают количество пар шагов, равное измеренному по линии АВ, т. е. 142 пары шагов.

В точке Д определяют по азимуту направление движения, соответствующее направлению движения до выхода к препятствию (50°); к количеству пар шагов, измеренному до точки Д, прибавляют расстояние ВС (238 п.ш.) и продолжают движение к намеченной ранее точке поворота маршрута.

Таким образом, движение по азимутам является наиболее удобным и точным способом перемещения на незнакомой местности. Если же оно не представляется возможным из-за имеющихся в данной местности магнитных аномалий, то в этом случае передвижение следует осуществлять, ориентируясь на небесные светила и местные предметы.

Контрольные вопросы и задания

(правильные ответы см. в приложении 1)

1. Что называется ориентированием на местности без карты?

2. Какие стороны горизонта вы знаете?

3. Назовите основные способы ориентирования без карты.

4. Какие способы определения расстояний на местности вы знаете?

5. Что называется движением по азимутам?

6. Порядок подготовки и осуществления движения по азимутам.

7. Порядок обхода препятствий.

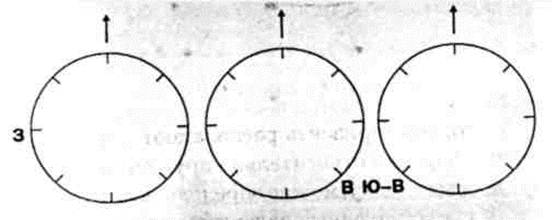

8. Определите сторону горизонта, на которую указывает стрелка:

а) б) в)

2014-02-02

2014-02-02 9219

9219