УПРАВЛЕНИЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

4.1. Геодинамические процессы при ведении горных работ

К числу наиболее опасных геодинамических явлений, происходящих в угольных шахтах при ведении горных работ, относятся горные удары.

Горный удар - быстропротекающее разрушение горных пород в виде взрыва, вызванное мгновенным превращением потенциальной энергии сжатых горных пород в кинетическую, проявляющееся в виде отброса угля и пород в выработки, резкого звука, появления пыли, сотрясения горных пород, воздушной волны.

Согласно теории возникновения горных ударов (по С.Г.Авершину), крепкий упругий уголь в зонах опорного давления накапливает огромные запасы энергии упругой деформации. При быстрой пригрузке со стороны кровли, когда превышается предел несущей способности целика или краевой части угольного пласта, происходит мгновенное высвобождение энергии, сосредоточенной в угле, и возникает горный удар.

Горные удары различаются по силе проявления - от нескольких тонн и незначительных повреждений крепи горных выработок до десятков тонн и полного разрушения выработок.

|

|

|

Анализ статистических данных показал, что основными факторами, способствующими возникновению горных ударов, являются:

- наличие мощных и крепких пород, залегающих в кровле и почве пласта;

- прочный уголь с высокими упругими свойствами;

- увеличение глубины ведения горных работ;

- увеличение мощности разрабатываемых пластов при прочих равных условиях.

Эти предпосылки в сочетании с горнотехническими факторами и приводят к возникновению горных ударов.

По силе и характеру проявления горные удары подразделяют на собственно горные удары, микроудары, толчки и стреляния.

Стреляние - отскакивание от напряженного массива угольного пласта отдельных кусков, сопровождающееся резким звуком.

Толчок - разрушение пласта угля в глубине массива без выбросов в горную выработку. Внешне толчок сопровождается звуком, сотрясением массива, появлением пыли, осыпанием угля со стенок выработки.

Микроудар - незначительное разрушение и выброс угля в горную выработку без повреждения крепи, механизмов. Сопровождается резким звуком, выделением пыли и сотрясением массива, на газоносных пластах - усилением газовыделения.

Собственно горный удар - мгновенное разрушение целика или краевой части массива угля, проявляющееся в виде выброса угля в горные выработки с нарушением крепи, смещением механизмов, оборудования и вызывающее нарушение технологического процесса. Сопровождается резким звуком, сотрясением массива, образованием большого количества пыли и воздушной волной. На газоносных пластах горному удару сопутствует повышенное газовыделение.

|

|

|

Горные удары происходят чаще всего в следующих местах:

- в целиках;

- в краевой части пласта;

- в забоях подготовительных выработок.

По степени опасности пласты, склонные к горным ударам, делятся на угрожаемые и опасные.

К угрожаемым по горным ударам относятся угольные пласты, склонные к хрупкому разрушению в условиях повышенных концентраций напряжений. В угрожаемые, начиная с глубины 150 м, переводятся пласты, на которых при ведении горных работ появились толчки и стреляния в пределах шахтного поля или происходили горные удары на соседнем шахтном поле.

К опасным по горным ударам относятся пласты, имеющие все признаки угрожаемого, на которых в пределах яруса (этажа) шахтного поля происходили горные удары (микроудары) или были выявлены локальным прогнозом участки с I и II категориями удароопасности.

4.2. Прогноз степени удароопасности угольных пластов

Прогноз степени удароопасности угольных пластов делится на два этапа: региональный и локальный.

Региональный прогноз удароопасности шахтных полей и их участков осуществляется с целью выделения опасных зон в пределах этих полей, а также определения степени удароопасности участков шахтных полей. Региональный прогноз основан на непрерывном контроле параметров сейсмических полей и производится специальными сейсмостанциями.

С помощью локального прогноза определяется степень удароопасности конкретного участка пласта. Степень удароопасности участков пластов определяется по изменению выхода буровой мелочи при бурении скважин диаметром 43 мм, или по показателю сейсмоакустической активности, вызываемой бурением.

По степени опасности локальные участки пласта делятся на три категории:

I - участок повышенной опасности (до приведения выработок в неудароопасное состояние постоянное пребывание и передвижение людей, не связанных с профилактическими работами, не разрешается);

II - участок опасный (выработки должны быть приведены в неудароопасное состояние);

III - участок неопасный.

4.3. Особенности технологии отработки пластов, склонных к горным ударам

Особенности технологии ведения подготовительных работ на пластах, склонных к горным ударам, состоят в следующем:

- угрожаемые и опасные пласты следует вскрывать выработками, проводимыми по породам или по неопасным пластам;

- подготовительные выработки на опасных пластах следует проводить вне зоны опорного давления от действующих очистных забоев буровзрывным способом или комбайновым (с дистанционным включением и выключением на расстоянии не менее 15 м от забоя);

- наклонные подготовительные выработки на опасных мощных крутых пластах должны проводиться сверху вниз;

- на опасных пластах следует применять податливую металлическую арочную крепь со сплошной затяжкой и тщательной забутовкой закрепного пространства, а в особо сложных условиях - металлическую замкнутую крепь;

- сечение выработок на опасных пластах, тип и параметры крепи следует рассчитывать таким образом, чтобы в течение всего срока эксплуатации выработок не потребовалось их перекрепления.

Особенности технологии ведения очистных работ на пластах, склонных к горным ударам, состоят в следующем:

- при разработке свиты пластов в первую очередь следует производить выемку неопасного защитного пласта (защитный пласт следует разрабатывать без оставления целиков, а горные работы на угрожаемых и опасных пластах следует вести в пределах защищенной зоны);

- при отработке мощного пласта первый отрабатываемый слой является защитным по отношению к остальным; порядок отработки слоев должен быть нисходящим;

- при выемке пластов должен применяться нисходящий порядок отработки ярусов (этажей), количество передовых выработок должно быть минимальным;

|

|

|

- при отработке мощных пологих (до 18о) газоносных удароопасных пластов, склонных к самовозгоранию угля, рекомендуется восходящий порядок отработки ярусов в пределах панели;

- запрещается отработка ярусов (этажей) встречными и догоняющими забоями;

- при отработке пластов с разделением на подэтажи или ярусы следует предусматривать поддержание штреков на границе с выработанным пространством;

- запрещается применение камерной и камерно-столбовой систем разработки;

- на крутых, крутонаклонных и наклонных пластах рекомендуется переходить на системы разработки с подвиганием забоев по падению с применением механизированных комплексов, щитов и щитовых агрегатов без оставления целиков в выработанном пространстве;

- запрещается применение систем разработки с подвиганием очистного забоя по восстанию пласта на выработанное пространство.

Для профилактики возникновения горных ударов ширина охранного целика между наклонными параллельными выработками (уклонами, бремсбергами) принимается не менее половины ширины зоны опорного давления.

Между соседними шахтами ширина целика должна быть не менее ширины зоны опорного давления.

4.4. Мероприятия по предотвращению горных ударов

Мероприятия по предотвращению горных ударов по принципу действия делятся на две группы:

- снижение горного давления на разрабатываемый пласт;

- снижение способности пласта к накоплению энергии.

Снижение горного давления на разрабатываемый пласт достигается за счет проведения опережающей отработки соседнего (защитного) пласта свиты.

Отработка защитного пласта без оставления целиков обеспечивает наибольшую безопасность работ по сравнению с другими способами. Если на защитном пласте оставлены целики угля, то они, в свою очередь, образуют в горном массиве и на соседних пластах зоны повышенного горного давления (зоны ПГД), в которых при ведении горных работ повышается опасность возникновения горных ударов.

|

|

|

На незащищенных угольных пластах применяются мероприятия, основанные на снижении способности пласта к накоплению энергии. Наиболее распространенными мерами борьбы с горными ударами являются:

- увлажнение угольных пластов;

- камуфлетное взрывание;

- бурение разгрузочных скважин.

Увлажнение угольных пластов осуществляется несколькими способами:

- региональное увлажнение;

- глубинное увлажнение;

- гидрорыхление краевой части пласта;

- гидроотжим краевой части пласта.

Выбор способа увлажнения угольных пластов осуществляется в зависимости от значений максимальной гигроскопической Wмг и естественной Wе влажности угольного пласта.

При Wмг ³ 4% и Wе < Wмг принимается региональный или глубинный способ увлажнения пластов.

При Wмг < 4% и Wе < Wмг увлажнение угольных пластов рекомендуется осуществлять в режимах гидрорыхления (при длине скважин 6-12 м) или гидроотжима. При Wмг £ 1,5% и Wе < Wмг гидрорыхление производится через скважины длиной не более 6 м.

Камуфлетное взрывание, бурение разгрузочных скважин, гидрорыхление и гидроотжим краевой части пласта основаны на эффекте создания в краевой части угольного пласта защитной разгруженной зоны, исключающей вероятность возникновения горных ударов. Необходимая ширина защитной зоны принимается в зависимости от размеров целика.

В выработках, охраняемых целиками угля шириной от 0,4L до L (L - ширина зоны опорного давления, м), необходимую ширину защитной зоны увеличивают в 1,5 раза.

В целиках угля шириной, равной и меньшей 0,4L, защитная зона должна быть не менее половины ширины целика. Для целиков размерами меньше 0,4L способы увлажнения использовать не рекомендуется.

4.5. Расчет параметров мероприятий по предотвращению горных ударов

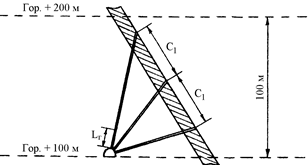

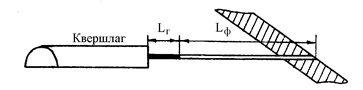

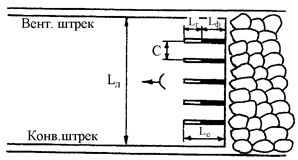

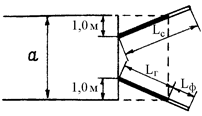

Региональное увлажнение обеспечивает заблаговременную гидрообработку опасного пласта до его вскрытия через скважины, пробуренные из полевых выработок или выработок, пройденных по другим пластам. Параметры расположения скважин выбирают таким образом, чтобы обеспечить равномерное увлажнение пласта в пределах этажа (яруса). Схема расположения скважин для регионального увлажнения пласта приведена на рис.4.1.

К параметрам способа относятся:

- диаметр скважин D, мм;

- глубина герметизации скважины Lг, м;

- темп нагнетания Q, м3/ч;

- норма увлажнения пласта N, л/т;

- расстояние между скважинами C, м;

- объем воды, подаваемой в скважину V, м3.

Рис.4.1. Схема расположения скважин для регионального увлажнения пласта

Скважины для региональной гидрообработки бурят диаметром 56-90 мм и оборудуют на всю длину водоподающими трубами с фильтром.

Глубина герметизации скважин составляет не менее 10 м.

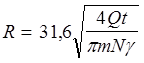

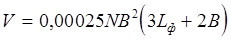

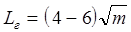

Для определения расстояния между скважинами рассчитывается радиус эффективного увлажнения пласта R (м) по формуле

, (4.1)

, (4.1)

где Q - темп нагнетания, м3/ч;

t - время нагнетания, ч;

m - мощность пласта, м;

N - норма увлажнения пласта, л/т (N =20-30 л/т);

g - объемная плотность угля, т/м3.

Темп нагнетания принимается равным 0,6-1,8 м3/ч в зависимости от производительности насосной установки.

Расстояние между скважинами по простиранию должно отвечать условию

. (4.2)

. (4.2)

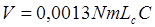

Объем воды, который необходимо закачать в каждую из скважин, определяется по формуле

, (4.3)

, (4.3)

где C1, С2 - расстояния между скважинами по падению и простиранию пласта, м.

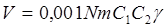

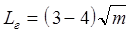

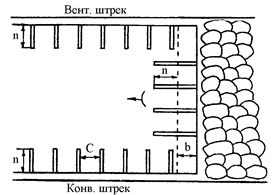

Глубинное увлажнение пласта посредством нагнетания воды через пластовые скважины применяется в условиях, подобных региональному увлажнению, но при отсутствии полевой подготовки или выработок, пройденных по другим пластам. Схемы расположения скважин при глубинном увлажнении пласта впереди очистного и подготовительного забоев приведены соответственно на рис.4.2 и 4.3.

Рис.4.2. Схема расположения скважин для глубинного увлажнения пласта впереди очистного забоя

Рис.4.3. Схема расположения скважин для глубинного увлажнения пласта впереди подготовительного забоя

К параметрам способа глубинного увлажнения относятся:

- диаметр скважин D, мм;

- длина скважин Lc, м;

- расстояние между скважинами C, м;

- глубина герметизации скважины Lг, м;

- норма увлажнения пласта N, л/т;

- объем воды, подаваемой в скважину V, м3.

Схема глубинного увлажнения впереди очистного забоя предполагает бурение пластовых скважин со стороны вентиляционного и откаточного штреков. Схема заложения скважин показана на рис.4.2.

Диаметр скважин принимается 56-90 мм.

Скважины герметизируют гидрозатворами на глубину не менее ширины защитной зоны. Ширина защитной зоны n определяется по номограмме рис.4.4 в зависимости от мощности пласта m.

Рис.4.4. Номограмма для определения ширины защитной зоны

в краевой части пласта

Расстояние между скважинами С должно соответствовать условию

, (4.4)

, (4.4)

где Lг - глубина герметизации скважины, м.

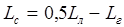

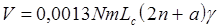

Длина скважин вычисляется по формуле

, (4.5)

, (4.5)

где Lл - длина выемочного этажа (яруса), м.

Норма увлажнения пласта N принимается 30-40 л/т.

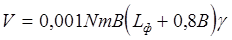

Объем воды для закачки в скважину рассчитывается по формуле

, (4.6)

, (4.6)

где Lс - длина скважины, м;

g - объемная плотность угля, т/м3.

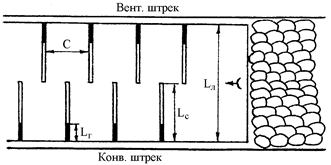

Глубинное увлажнение при проходке подготовительных выработок производится по схеме рис.4.3.

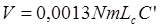

Глубина герметизации скважины должна составлять

, (4.7)

, (4.7)

где а - ширина выработки, м;

n - ширина защитной зоны, м;

Объем воды V (м3), подаваемой в скважину, при пересечении квершлагом мощного пласта определяется по формуле

, (4.8)

, (4.8)

, (4.9)

, (4.9)

при проходке штреков - по формуле

, (4.10)

, (4.10)

где Lф - длина фильтрующей части скважины, м (принимается 5-80 м).

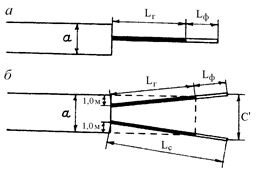

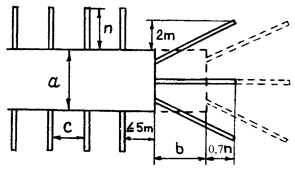

При гидрорыхлении краевой части пласта схема расположения скважин принимается в зависимости от системы разработки, строения, мощности пласта и его отдельных пачек, свойств боковых пород. Схемы расположения скважин при гидрорыхлении пласта впереди очистного и подготовительного забоев приведены соответственно на рис.4.5 и 4.6.

Рис.4.5. Схема расположения скважин при гидрорыхлении пласта

впереди очистного забоя

Рис.4.6. Схемы расположения скважин при гидрорыхлении пласта

впереди подготовительного забоя:

а - при нагнетании через одиночную скважину

б - при нагнетании через две скважины

К параметрам способа гидрорыхления относятся:

- диаметр скважин D, мм;

- длина скважин Lс, м;

- глубина герметизации скважин Lг, м;

- расстояние между скважинами C, м;

- норма нагнетания N, л/т;

- объем воды, подаваемой в скважину V, м3.

Диаметр скважин принимается 43-45 мм.

Глубина герметизации должна соответствовать условию:

, (4.11)

, (4.11)

Длина фильтрующей части скважины Lф принимается 1,5-2,5 м.

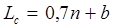

Общая длина нагнетательной части скважины Lc=Lг+Lф должна удовлетворять условию

, (4.12)

, (4.12)

где n - ширина защитной зоны, м (определяется по номограмме рис.4.4);

b - подвигание забоя за один или несколько циклов, но не более 12 м.

Расстояние между скважинами принимают из условия:

, (4.13)

, (4.13)

Удельный расход жидкости (норму нагнетания) N (л/т) определяют по формуле (для скважин длиной 6-12 м)

, (4.14)

, (4.14)

где Wмг - максимальная гигроскопическая влажность угольного пласта, %.

Для скважин длиной менее 6 м норма нагнетания принимается 25-30 л/т.

Количество воды V (м3), закачиваемое в каждую скважину длиной 6-12 м, составляет:

- в очистных забоях и стенках подготовительных выработок

, (4.15)

, (4.15)

- в забоях подготовительных выработок при нагнетании через одиночную скважину

, (4.16)

, (4.16)

где а - ширина выработки, м;

g - объемная плотность угля, т/м3.

- в забоях подготовительных выработок при нагнетании через две скважины и более

, (4.17)

, (4.17)

где С' - расстояние между скважинами на уровне фильтрующей части, м.

При длине скважин до 6 м объем воды необходимо увеличивать на 25-30%.

При гидрорыхлении краевой части пласта давление нагнетания поднимается ступенями до величины, исключающей гидроразрыв пласта. На последней ступени нагнетание производят до закачивания необходимого количества воды.

Для увеличения эффекта гидрорыхления через скважины глубиной до 6 м в конце нагнетания производится гидроразрыв угольного пласта.

Гидроотжим краевой части пласта применяется в действующих очистных и подготовительных забоях при вынимаемой мощности пласта не более 2-2,5 м. Схема расположения скважин для гидроотжима пласта приведена на рис.4.7.

Рис.4.7. Схема расположения скважин для гидроотжима пласта

в подготовительном забое

К параметрам способа гидроотжима относятся:

- диаметр скважин D, мм;

- глубина герметизации скважин Lг, м;

- длина скважин Lc, м;

- расстояние между скважинами C, м;

- давление нагнетания P, МПа.

Диаметр скважин принимается 43-45 мм.

Глубину герметизации выбирают в зависимости от мощности пласта из соотношения

, (4.18)

, (4.18)

Длина фильтрующей части скважины принимается 0,3-0,5 м. При использовании нагнетательного оборудования, позволяющего поднять давление до 30-40 МПа, длину фильтрующей части скважины увеличивают до 0,8-1,5 м.

Расстояние между скважинами принимается из условия

, (4.19)

, (4.19)

Нагнетание воды в скважины производят при постоянном расходе с фиксированием давления. После падения давления воды в системе до 5 МПа и ниже нагнетание прекращают.

Камуфлетным взрыванием достигается достаточно равномерное ослабление массива угля и, как следствие, снижение удароопасности. Однако исследованиями, проведенными Сибирским филиалом ВНИМИ, установлено, что для Кузбасса камуфлетное взрывание как мера борьбы с горными ударами не эффективна.

Бурение разгрузочных скважин в напряженный массив угля вызывает снижение напряжений в некоторой области вокруг скважины за счет перехода угля в запредельное состояние. Чем выше напряженность массива и больше диаметр скважины, тем больше радиус ее разгружающего действия. Схема расположения разгрузочных скважин в очистном и подготовительном забоях приведена на рис.4.8 и 4.9.

Рис.4.8. Схема расположения разгрузочных скважин в очистном забое

Рис.4.9. Схема расположения разгрузочных скважин в подготовительной выработке

К параметрам способа относятся:

- диаметр скважин D, мм;

- длина скважин Lc, м;

- подвигание забоя между проведением мероприятий b, м;

- расстояние между скважинами С, м.

Диаметр скважин принимается в зависимости от типа бурового инструмента в пределах 100-600 мм.

Длина разгрузочных скважин в боках выработки принимается равной ширине защитной зоны n в краевой части пласта (см.рис.4.4). Впереди подготовительного забоя длина скважин составляет

, (4.20)

, (4.20)

где b - подвигание забоя между проведением локальных мероприятий.

Впереди очистного забоя разгрузочные скважины бурятся длиной

, (4.21)

, (4.21)

Расстояние между разгрузочными скважинами принимается в зависимости от категории удароопасности, диаметра скважин и мощности угольного пласта. При этом используется формула

, (4.22)

, (4.22)

где С - расстояние между скважинами, м;

k1 - эмпирический коэффициент, учитывающий категорию удароопасности (табл.4.1);

k2 - эмпирический коэффициент, учитывающий диаметр скважин (табл.4.2);

k3 - эмпирический коэффициент, учитывающий мощность вынимаемого пласта (табл.4.3).

Таблица 4.1

Значения коэффициента k1

| Категория удароопасности | III | II | I |

| k1 | 1,3 | 1,7 |

Таблица 4.2

Значения коэффициента k2

| Диаметр скважин, мм | |||||||

| k2 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,8 |

Таблица 4.3

Значения коэффициента k3

| Мощность пласта, м | 0,5-0,8 | 0,9-1,4 | 1,5-2 | 2,1-3 | более 3 |

| k3 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |

Контрольные вопросы:

1. Горный удар и формы его проявления.

2. Факторы, способствующие возникновению горных ударов.

3. Отнесение пластов к угрожаемым и опасным по горным ударам.

4. Задачи регионального и локального прогноза степени удароопасности пластов.

5. Особенности технологии ведения подготовительных работ на пластах, склонных к горным ударам.

6. Особенности технологии ведения очистных работ на пластах, склонных к горным ударам.

7. Меры по предотвращению горных ударов, основанные на снижении горного давления на разрабатываемый пласт.

8. Меры борьбы с горными ударами на незащищенных пластах.

9. Способы увлажнения удароопасных угольных пластов.

2014-02-02

2014-02-02 3185

3185