Раздел 3. Эксплуатационная надежность

Классификация процессов изнашивания по скорости разрушения

Классификация видов изнашивания по видам

Классификация процессов старения

Область существования процесса старения

Любой процесс старения возникает и развивается лишь при определенных внешних условиях. Для оценки возможных видов повреждения материалов деталей машин необходимо установить область существования процесса старения и в первую очередь условия его возникновения. Для возникновения процесса обычно должен быть превзойден определенный уровень нагрузок, скоростей, температур или других параметров, определяющих его протекание. Этот начальный уровень или порог чувствительности особенно важно знать для быстропротекающих процессов старения, когда после возникновения процесса идет его интенсивное лавинообразное развитие. Часто порог чувствительности связывают с некоторым энергетическим уровнем, который определяет начало данного процесса. Например, упомянутая выше энергия активации определяет энергетический уровень, начиная с которого может идти процесс изменения свойств материала.

|

|

|

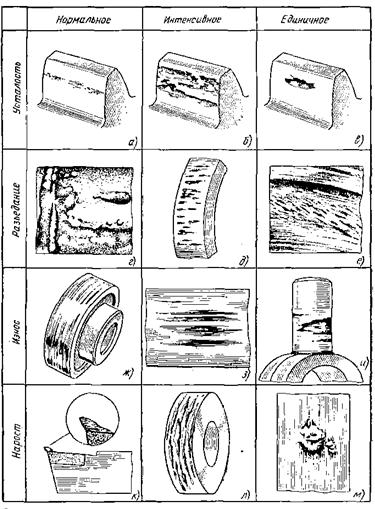

Классификация процессов старения по их внешнему проявлению. Поскольку процессы старения характеризуются сложными и разнообразными явлениями, происходящими в материалах деталей машины, их классификацию целесообразно провести в зависимости от того внешнего проявления, к которому привел данный процесс. По внешнему проявлению процесса, т. е. по деформации детали, ее износу, изменению свойств и другим показателям можно судить о степени повреждения материала детали и, следовательно. Оценить близость изделия к предельному состоянию.

Классифицируя необратимые процессы старения, следует также определить ту область, в которой проявляется данный процесс, т. е. затрагивает ли он весь объем материала детали, проявляется лишь в поверхностных слоях или протекает при контакте двух сопряженных поверхностей.

В таблице 9.2 приведена классификация процессов старения по их внешнему проявлению и указаны основные разновидности каждого процесса.

Тело детали может подвергаться разрушению, которое является наиболее опасным проявлением процессов старения, деформироваться или изменять свойства материала - его пластичность, электропроводность, магнитные свойства и т. п.

Наиболее часто процессы старения протекают в поверхностных слоях. При этом поверхность детали может подвергаться температурным, химическим, механическим и иным воздействиям внешней среды. В результате могут происходить, явления, связанные с потерей материала поверхности, в результате коррозии, эрозии, кавитации и других процессов, которые объединены одним термином - разъедание поверхности.

|

|

|

На поверхности могут протекать и такие процессы, как адгезия, абсорбция, нагар и другие, которые связаны с присоединением, к поверхности других материалов. Эти процессы будем называть наростом. В результате внешних воздействий возможно также изменение свойств поверхностного слоя - его микрогеометрии, твердости, отражательной способности и др.

Специфические процессы протекают при контакте двух сопряженных поверхностей, что наиболее характерно для механизмов и элементов машин.

В этом случае в подвижных соединениях протекают разнообразные процессы износа, которые включают как истирание поверхности, так и усталость поверхностных слоев и ее пластическое деформирование (смятие).

Для подвижных и неподвижных соединений может произойти изменение условий контакта, что приводит, как правило, к изменению жесткости, коэффициента трения и других параметров сопряжения.

Таблица 9.2 – Классификация процессов старения по внешним признакам

| Объект | Внешнее проявление процесса (вид повреждения) | Разновидности процесса | |

| Тело детали (объемные явления) | Разрушение | Хрупкое разрушение, вязкое разрушение | |

| Деформация | Пластическая деформация, ползучесть, коробление | ||

| Изменение свойств материала | Изменение: структуры материала, механических свойств (пластичность), химического состава, магнитных свойств, газопроницаемости, загрязнение жидкостей (смазки, топлива) | ||

| Поверхность (поверхностные явления) | Детали | Разъедание | Коррозия, эрозия, кавитация, прогар, трещинообразование |

| Нарост | Налипание (адгезия, когезия, адсорбция, диффузия), нагар, облитерация (заращивание) | ||

| Изменение свойств поверхностного слоя | Изменение: шероховатости, твердости, отражательной способности, напряженного состояния | ||

| Пары | Износ | Износ (истирание), усталость поверхностных слоев, смятие, перенос материала | |

| Изменение условий контакта | Изменение: площади контакта, глубины внедрения микровыступов, сплошности смазки |

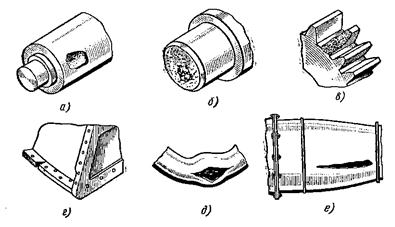

Рисунок 9.2 – Примеры разрушения деталей машин: а – скол; б – усталостная поломка вала; в – усталостная поломка зуба шестерни; г – трещина в корпусе; д – разрушение трубопровода; е – разрушение стенки кожуха камеры сгорания

Рисунок 9.3 – Примеры разъедания поверхностей: а – щелевая коррозия цилиндра, возникающая под резиновым уплотнительным манжетом; б – участок корпуса центрифуги с интенсивным эрозионным износом; в – кавитация золотника плунжерного насоса; г – прогар

Рисунок 9.4 – Классификация локальных видов повреждения поверхностей

Лекция 10. Износ материалов: природа и классификация. Основные закономерности процесса изнашивания

Износ материалов: природа и классификация

Износ, возникающий при трении сопряженных поверхностей, является наиболее характерным видом повреждения большинства машин и их механизмов.

Изнашивание — это процесс постепенного изменения размеров тела при трении, проявляющийся в отделении с поверхности трения материала и (или) его остаточной деформации (ГОСТ 16429—70).

Изнашивание может сопровождаться процессами коррозии и является сложным физико-химическим процессом.

При контакте двух сопряженных поверхностей и их относительном перемещении в поверхностных слоях возникают механические и молекулярные взаимодействия, которые в конечном итоге и приводят к разрушению микрообъемов поверхностей, т. е. к их износу.

Согласно современным представлениям, опирающимся на достижения в области физики твердого тела, теории вязкого и хрупкого разрушения металлов, представлений физико-химической механики, теории поверхностных явлений и специальных исследований в области износа можно оценить основные факторы, определяющие характер и интенсивность протекания процесса изнашивания.

|

|

|

В процессе изнашивания исходный (технологический) микрорельеф преобразуется в эксплуатационный (рисунок 10.1).

Рисунок 10.1 – Схема трансформации технологического рельефа поверхности в эксплуатационный

При этом, устанавливается та шероховатость поверхности, которая соответствует данному процессу разрушения поверхностных слоев в период нормального износа. Она может стать более грубой или более гладкой, чем исходная шероховатость.

Установление технологической шероховатости, близкой к эксплуатационной, сводит к минимуму период приработки.

При различных видах фрикционных связей износ может возникать в результате следующих причин:

1) фрикционной усталости;

2) малоцикловой фрикционной усталости;

3) микрорезания при первых актах взаимодействия. Процессов изнашивания, при которых возникает микрорезание стараются избежать, так как при этом значительно возрастает интенсивность процесса разрушения поверхностных слоев;

4) разрушения (в том числе усталостного) пленок;

5) когезионного (адгезионного) отрыва материала при первых актах взаимодействия. Адгезионное схватывание относится к недопустимым видам и является следствием нарушения нормальной эксплуатации машин или ошибок при подборе материалов.

Основные причины разрушения микрообъемов связаны с усталостными процессами.

Усталостная природа изнашивания. Последние годы все большее распространение получает усталостная (кумулятивная) теория износа, когда основная причина разрушения поверхностных слоев связывается с возникновением усталостных трещин и отделением микроскопических чешуек материала или его окислов. При этом процесс изнашивания рассматривается как кумулятивный, т. е. суммирующий действие отдельных факторов при многократном нагружении фрикционных связей, что приводит в итоге к отделению частицы износа. Как правило, наличие пленки смазки, возникновение окислов, тепловой эффект и ряд других факторов влияют на интенсивность развития усталостного процесса, не изменяя его природы.

|

|

|

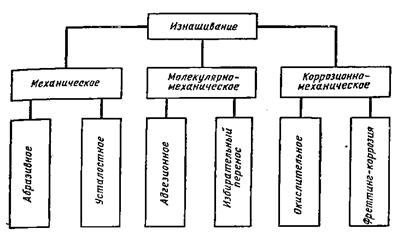

Согласно стандарту (ГОСТ 16429—70) все виды изнашивания можно разделить на три основные группы (рисунок 10.2):

1.1) 1.2) 2.1) 2.2) 3.1) 3.2)

Рисунок 9.2 – Классификация видов изнашивания

1) механическое изнашивание происходит в результате только механических взаимодействий материалов изделия:

1.1) абразивное изнашивание, при котором на трущихся поверхностях имеются абразивные (твердые) частицы, разрушающие поверхность за счет резания и царапания с отделением стружки. Хотя, как правило, принимаются меры для того, чтобы избежать износа этого вида, обладающего большой интенсивностью, часто имеются причины для его возникновения.

Происходит это вследствие недостаточной фильтрации смазки или наличия абразива на поверхности трения, попадающего из окружающей атмосферы. Часто абразивные частицы являются продуктами износа - твердыми составляющими одного из сопряженных тел. Некоторые детали машин работают непосредственно в абразивной среде (и др.).

Разновидностью абразивного изнашивания являются гидро- и газоабразивное изнашивание, когда износ происходит в результате воздействия потока твердых частиц. увлекаемых потоком жидкости или газа,. Этот вид изнашивания, а также такие, как эрозионное и кавитационное изнашивание, когда нет контакта двух твердых тел, отнесены к процессам разъедания;

1.2) усталостное изнашивание является следствием циклического воздействия на микровыступы трущихся поверхностей, о чем было сказано выше. Отделение частиц может также происходить в результате наклепа () поверхностного слоя, который становится хрупким и разрушается (иногда его называют изнашиванием при хрупком разрушении).

2) молекулярно-механическое изнашивание сопровождается также воздействием молекулярных или атомарных сил:

2.1) адгезионное изнашивание связано с возникновением в локальных зонах контакта поверхностей интенсивного молекулярного (адгезионного) взаимодействия, силы которого превосходят прочность связей материала поверхностных слоев с основным материалом. Образование адгезионных связей происходит в процессе механического взаимодействия микровыступов контактирующих тел. Это облегчает проявление атомно-молекулярных сил, которые зависят от природы контактирующих материалов.

При трении металлических пар адгезионное изнашивание приводит, как правило, к схватыванию контактирующих участков, глубинному вырыванию материала, переносу его с одной поверхности трения на другую и воздействию возникших неровностей на сопряженную поверхность. Этот вид износа относится к недопустимым видам повреждения, так как обладает высокой интенсивностью и приводит, как правило, к заеданию и отказу сопряжения.

2.2) изнашивание в условиях избирательного переноса, наоборот, характеризуется атомарными явлениями в зоне контакта и приводит к практически безызносным парам. Образовавшийся на поверхности в результате своеобразных механохимических процессов мягкий и тонкий слой, обогащенный медью, обеспечивает минимальное трение и способствует равномерному распределению давлений по поверхности трения.

3) коррозионно-механическое изнашивание происходит при трении материала, вступившего в химическое взаимодействие со средой. Эти процессы характеризуются явлениями, вызывающими разрушение микрообъемов материалов при трении и неодинаковой интенсивностью процесса.

3.1) окислительное изнашивание происходит при наличии на поверхности трения защитных пленок, образовавшихся в результате взаимодействия материала с кислородом.

Существуют различные формы окислительного износа:

- при удалении с поверхности трения ультрамикроскопических химически адсорбированных пленок (1-я форма),

- при удалении микропленок твердых растворов и эвтектик химических соединений кислорода и металла (2-я форма)

- при периодическом образовании и выкрашивании сплошных твердых и хрупких слоев химических соединений кислорода и металла (3-я форма).

Следует иметь в виду, что наличие окисных пленок не исключает возможности их усталостного разрушения, а лишь вносит свою специфику, так как разрушается более хрупкий материал.

Особенность окислительного износа при трении качения заключается в том, что наличие больших деформаций в поверхностных слоях облегчает диффузию кислорода и его взаимодействие с металлом. Пластически деформированный и насыщенный кислородом слой под воздействием циклических нагрузок хрупко разрушается, затем этот процесс охватывает следующие слои металла.

3.2) изнашивание при фреттинг-коррозии происходит при относительных колебательных перемещениях контактирующих металлических поверхностей в результате вибраций или периодических деформаций элементов конструкции.

На участках, поврежденных фреттинг-коррозией, протекают процессы схватывания, абразивное разрушение, усталостно-коррозионные явления. Данный процесс является многостадийным:

- вначале происходит упрочнение поверхностей контакта и циклическая текучесть подповерхностных слоев. При этом происходит пластическая деформация микровыступов, схватывание ювенильных участков металла, возникновение и разрушение окисных пленок;

- вторая стадия фреттинг-коррозии (инкубационная) характеризуется развитием коррозионно-усталостных процессов и формированием коррозионно-активной среды вследствие адсорбции на окислах влаги и кислорода. Скорость изнашивания на этой стадии обычно невелика. Износ связан с образованием и удалением из зоны контакта разрушающихся окисных пленок;

- третья стадия фреттинг-коррозии, которая характеризуется высокой интенсивностью процесса, связана с разрушением поверхностных слоев, предварительно разрыхленных усталостными и коррозионными процессами. В зоне контакта может образоваться повышенное количество продуктов износа, что способствует интенсификации процессов разрушения вплоть до абразивного изнашивания. Эта стадия фреттинг-коррозии является недопустимой при эксплуатации изделий.

Интенсивность протекания процессов изнашивания зависит от скорости процесса разрушения микрообъема материала при каждом элементарном акте взаимодействия пятен контакта.

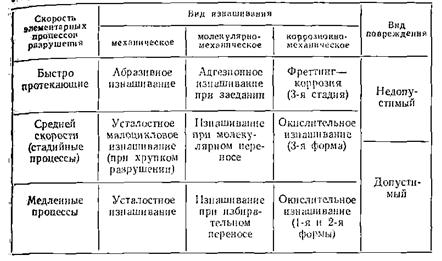

По скорости процессов разрушения фрикционных связей все виды изнашивания можно разделить на три группы (таблица 9.1).

Быстро протекающие процессы разрушения микрообъемов, когда при первых же актах взаимодействия происходит отделение продуктов изнашивания. Эти явления приводят к большой интенсивности процесса и износ, как результат этих процессов, относится, как правило, к недопустимым видам повреждения. Исключение может составлять такой случай абразивного износа, когда за счет малой концентрации абразивных частиц на поверхности трения суммарная интенсивность изнашивания поверхности трения невелика.

Процессы средней скорости отделения элементарных микрообъемов материалов характерны при стадийных (циклических) процессах разрушения. К ним относятся процессы, интенсивность которых может изменяться в достаточно широких пределах и поэтому они могут относиться как к допустимым, так и недопустимым видам повреждения,

Таблица 10.1 – Классификация процессов изнашивания по скорости разрушения

Медленные процессы разрушения микрообъемов происходят, когда для отделения частицы износа требуется достаточно большое число циклов (усталостное и окислительное изнашивания) или при стабилизации процесса взаимодействия, когда вообще не будет последующего отделения частичек износа (избирательный перенос).

Если при взаимодействии поверхностей имеют место условия для возникновения изнашивания различных видов (таблица 10.1), то протекает тот, который обладает большей скоростью.

Могут быть также многостадийные процессы, если процесс изнашивания, характеризующийся малой скоростью, подготавливает условия для возникновения быстропротекающего процесса, например переход окислительного износа в фреттинг-коррозию.

Для управления процессом изнашивания и расчета на износ сопряжений необходимо знать закономерности его протекания. Для допустимых видов и условия, не допускающие возникновения нежелательных видов изнашивания.

Лекция 11. Определение остаточного ресурса оборудования нефтегазопереработки

Продление сроков эксплуатации химико-технологического оборудования является огромным резервом повышения эффективности использования оборудования и экономии материальных ресурсов, но при этом возникает серьезная проблема обеспечения надежности и безопасности производства. Одним из основных аспектов решения этих проблем является разработка методологии оценки остаточного ресурса оборудования.

Задача определения остаточного ресурса эксплуатируемого объекта включает решение таких задач, как:

- оценка текущего состояния и развитие этого состояния в ближайшем будущем;

- оценка вероятностей наступления отказов и прогнозирование аварийных ситуаций;

- оценка риска по отношению к опасным аварийным ситуациям.

На основе этого прогноза устанавливается предельно допустимый срок эксплуатации оборудования или назначается срок очередного контроля состояния исследуемого объекта.

Основой для прогнозирования остаточного ресурса служит следующая информация:

- диагностические данные о состоянии объекта, данные текущего оперативного контроля в процессе эксплуатации;

- данные о нагрузках и условиях воздействия окружающей среды на объект;

- априорная информация об элементах, определяющих ресурс.

Существуют два основных направления определения остаточного ресурса:

- первое, основанное на физических предпосылках. Использование чисто физических методов оценки остаточного ресурса ограничено из-за того, что физические методы, как правило, не учитывают многообразие реальных условий эксплуатации, в связи с этим значения показателей ресурса часто во много раз превышают значения, полученные путем обработки статистических данных;

- второе - вероятностные методы оценки остаточного ресурса. Применение вероятностных методов оценки остаточного ресурса требует получение статистической информации о ресурсе анализируемых объектов, что затруднено как экономически, так и во времени. Кроме того, требуется выполнение условия статистической устойчивости, а это для изделий в единичном исполнении сомнительно.

Наиболее перспективным направлением определения остаточного ресурса является использование физических представлений о ресурсных свойствах с применением вероятностных методов, то есть методы, основанные на совместном их использовании.

Под остаточным (после времени tk) ресурсом объекта понимается его наработка начиная с момента tk до перехода в предельное состояние при установленных режимах применения и условиях эксплуатации.

Если Т - наработка объекта от начала эксплуатации до перехода его в предельное состояние, то остаточный ресурс τ после времени tk равен τ = Т - tk, где Т ≥ tk. Поскольку τ является случайной величиной, то для ее оценки используются следующие числовые характеристики:

- средний остаточный ресурс T(tk), определяемый как математическое ожидание остаточного ресурса после времени tk. Средний остаточный ресурс определяется по формуле:

, (11.1)

, (11.1)

где t - текущая наработка;

tk - наработка, начиная с которой определяется остаточный ресурс;

P(t) - вероятность безотказной работы за время t.

- гамма-процентный остаточный ресурс Тγ(tк), определяемый как наработка начиная с некоторого момента времени tk, в течение которого безотказно проработавший объект будет иметь значение условной вероятности безотказной работы:

, (11.2)

, (11.2)

где 0 < g < 100.

Гамма-процентный остаточный ресурс Тγ(tk) есть корень уравнения Pt(t) = γ (11.2) относительно t = Tγ(tk) при заданном значении γ.

.

.

Гамма-процентным ресурсом называется наработка, в течение которой объект не достигает предельного состояния с заданной вероятностью γ (к примеру, если γ=90%, то ресурс называют «девяностопроцентным» ресурсом).

Гамма-процентный остаточный ресурс используется в том случае, когда продлеваемый период эксплуатации определяется по количеству отказов.

Таким образом, можно провести оценку показателей остаточного ресурса: по формулам (11.1) и (11.2), предварительно устанавливая функцию вероятности безотказной работы P(t).

2014-02-03

2014-02-03 5286

5286