Роль десмозина в соединении белков

У сложных белков, кроме белковой цепи, имеется дополнительная небелковая группа. Она называется лиганд (лат. ligo - связываю), то есть молекула, связанная с белком. В случае если лиганд несет структурную и/или функциональную нагрузку, он называется простетической группой.

В роли лиганда могут выступать любые молекулы:

- молекулы, выполняющие в белке структурную функцию – липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты, минеральные элементы, какие-либо другие органические соединения: гем в гемоглобине, углеводы в гликопротеинах, ДНК и РНК в нуклеопротеинах, медь в церулоплазмине,

- переносимые белками молекулы: железо в трансферрине, гемоглобин в гаптоглобине, гем в гемопексине,

- субстраты для ферментов – любые молекулы и даже другие белки.

Узнавание лиганда обеспечивается:

- комплементарностью структуры центра связывания белка структуре лиганда, иначе говоря, пространственным и химическим соответствием белка и лиганда. Они подходят друг к другу как ключ к замку, например, соответствие фермента и субстрата,

- иногда узнавание может зависеть от реакционной способности атома, к которому присоединяется лиганд. Например, связывание кислорода железом гемоглобина, или жирной кислоты с альбумином.

Функции лиганда в составе сложного белка разнообразны:

|

|

|

- изменяет свойства белков (заряд, растворимость, термолабильность), например, фосфорная кислота в фосфопротеинах или остатки моносахаридов в гликопротеинах,

- защищает белок от протеолиза вне и внутри клетки, например углеводная часть в гликопротеинах,

- в виде лиганда обеспечивается транспорт нерастворимых в воде соединений, например, перенос жиров липопротеинами,

- придает биологическую активность и определяет функцию белка, например, нуклеиновая кислота в нуклеопротеинах, гем в гемоглобине, углевод в рецепторных белках,

- влияет на проникновение через мембраны, внутриклеточную миграцию, сортировку и секрецию белков. Это выполняет, как правило, углеводный остаток.

· Нуклеопротеины – это белки, связанные с нуклеиновыми кислотами. Они составляют существенную часть рибосом, хроматина, вирусов.

· В хроматине нуклеиновая кислота представлена дезоксирибонуклеиновой кислотой (ДНК) и связана с гистонами.

· В рибосомах рибонуклеиновая кислота (РНК) связывается со специфическими рибосомальными белками. Вирусы являются практически чистыми рибо- и дезоксирибонуклеопротеинами.

· Нуклеиновые кислоты являются полимерными молекулами и состоят из мономеров, называемых нуклеотидами. Нуклеотид содержит фосфорную кислоту (один, два или три остатка), сахар (рибозу или дезоксирибозу), азотистое основание пуринового ряда (аденин, гуанин) или пиримидинового ряда (цитозин, урацил либо тимин).

|

|

|

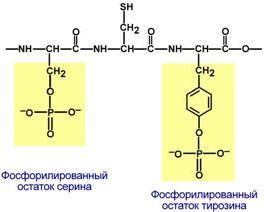

Фосфопротеины – это белки, в которых присутствует фосфатная группа. Она связывается с пептидной цепью через остатки тирозина, серина и треонина, т.е. тех аминокислот, которые содержат ОН-группу.

Способ присоединения фосфата к белку

на примере серина и тирозина

Фосфорная кислота может выполнять:

- Структурную роль, придавая заряд, растворимость и изменяя свойства белка, например, в казеине молока, яичном альбумине.

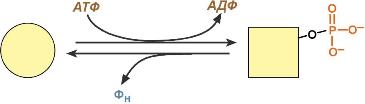

- Функциональную роль. В клетке присутствует много белков, которые связаны с фосфатом не постоянно, а в зависимости от активности метаболизма. Белок может многократно переходить в фосфорилированную или в дефосфорилированную форму, что играет регулирующую роль в его работе.

Изменение конформации белка в фосфорилированном

и дефосфорилированном состоянии

Например,

1) ферменты гликогенсинтаза и гликогенфосфорилаза ("Регуляция активности ферментов"),

2) гистоны в фосфорилированном состоянии менее прочно связываются с ДНК и активность генома возрастает.

Если в белке содержатся ионы одного или нескольких металлов, то такие белки называются м еталлопротеины. Ионы металлов соединены координационными связями с функциональными группами белка.

Металлопротеины часто являются ферментами. Ионы металлов в этом случае:

- участвуют в ориентации субстрата в активном центре фермента,

- входят в состав активного центра фермента и участвуют в катализе, являясь, например, акцепторами электронов на определенной стадии ферментативной реакции.

К ферментативным металлопротеинам относятся белки, содержащие например:

- медь – цитохромоксидаза, в комплексе с другими ферментами дыхательной цепи митохондрий участвует в синтезе АТФ,

- железо – ферритин, депонирующий железо в клетке, трансферрин, переносящий железо в крови,

- цинк – алкогольдегидрогеназа, обеспечивающая метаболизм этанола и других спиртов, лактатдегидрогеназа, участвующая в метаболизме молочной кислоты, карбоангидраза, образующая угольную кислоту из CO2 и H2O, щелочная фосфатаза, гидролизующая фосфорные эфиры различных соединений, α2-макроглобулин, антипротеазный белок крови.

- селен – тиреопероксидаза, участвующая в синтезе гормонов щитовидной железы, антиоксидантный фермент глутатионпероксидаза,

- кальций – α-амилаза слюны и панкреатического сока, гидролизующая крахмал.

К липопротеинам, строго говоря, принадлежат только белки, содержащие ковалентно связанные липиды.

Однако традиционно к липопротеинам относят и надмолекулярные образования, переносящие липиды в плазме крови, и состоящие из белков и молекул всех классов липидов.

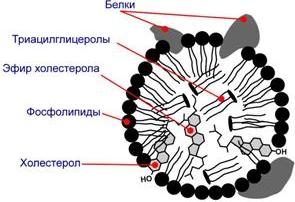

Структуру транспортных липопротеинов можно сравнить с орехом, у которых имеется скорлупа и ядро. "Скорлупа" липопротеина является гидрофильной, ядро – гидрофобное. Ядро формируют неполярные эфиры холестерола (ХС) и триацилглицеролы (ТАГ). В поверхностном слое ("скорлупе") находятся фосфолипиды, холестерол, белки.

Белки в липопротеинах называются апобелками, их выделяют несколько видов: А, В, С, D.

В каждом типе липопротеинов преобладают соответствующие ему апобелки.

Схема строения липопротеина

Схема строения липопротеина

|  Строение липопротеина

Строение липопротеина

|

Выделяют четыре основных класса липопротеинов:

- липопротеины высокой плотности (ЛПВП, α-липопротеины, α-ЛП),

- липопротеины низкой плотности (ЛПНП, β-липопротеины, β-ЛП),

- липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП, пре-β-липопротеины, пре-β-ЛП),

- хиломикроны (ХМ).

Концентрация и соотношение в крови тех или иных липопротеинов играют ведущую роль в возникновении такой распространенной сосудистой патологии как атеросклероз.

|

|

|

Свойства и функции липопротеинов разных классов зависят от состава, т.е. от соотношения триацилглицеролов, холестерола и его эфиров, фосфолипидов, белков:

| Типы липопротеинов | По направлению сверху вниз происходят изменения состава |

| Хиломикроны (до 90% липидов) ЛПОНП ЛПНП ЛПВП (до 80% белков) | Увеличение количества белка Увеличение количества фосфолипидов Уменьшение количества триацилглицеролов |

Функцией липопротеинов является перенос в крови триацилглицеролов и холестерола и его эфиров.

Класс под названием гликопротеины или, более корректно, гликоконъюгаты – это белки, содержащие углеводный компонент, ковалентно присоединенный к полипептидной основе. Содержание углеводов в них варьирует от 1 до 85% по массе.

Выделяют два подкласса белков, содержащих углеводы: протеогликаны и гликопротеины. Между этими подклассами имеются существенные отличия:

| Гликопротеины | Протеогликаны |

|

|

2014-02-03

2014-02-03 990

990