Схема 12. Морфогенез острой сердечно-сосудистой недостаточности

Острая сердечно-сосудистая недостаточность

МОРФОГЕНЕЗ И МОРФОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Основным проявлением сердечно-сосудистой недостаточности является общее венозное полнокровие: острое — при острой и хроническое — при хронической сердечно-сосудистой недостаточности.

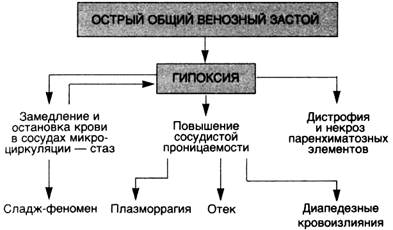

Венозное полнокровие служит инициальным моментом для развития всех других изменений в органах при сердечной недостаточности. Ведущим патогенетическим фактором при этом является гипоксия.

Острая сердечно-сосудистая недостаточность (схема 12) проявляется острым общим венозным полнокровием, при котором в результате гипоксического повреждения гистогематических барьеров и резкого повышения капиллярной проницаемости, а также увеличения гидростатического давления в капиллярах в тканях наблюдаются плазматическое пропитывание (плазморрагия) и отек, стазы в капиллярах и множественные

|

|

|

диапедезные кровоизлияния; в паренхиматозных органах появляются дистрофические и некротические изменения.

Структурно-функциональные особенности органа, в котором развивается острый венозный застой, определяют преобладание отечно-плазморрагических, геморрагических либо дистрофических и некротических изменений.

В легких гистофизиологические особенности аэрогематического барьера объясняют развитие при остром венозном полнокровии преимущественно отека и геморрагии. Характерными клиническими проявлениями при этом является пароксизмальная одышка с развитием тяжелого приступа сердечной астмы, сопровождающейся резкой нехваткой воздуха, многочисленными влажными хрипами над всеми легкими, откашливанием кровянистой пенистой жидкости. Острый отек легких — одна из основных причин смерти больных с острой сердечно-сосудистой недостаточностью.

В почках вследствие особенностей структуры нефрона и кровообращения возникают в основном дистрофические и некротические изменения эпителия канальцев. Почки при остром венозном полнокровии увеличены в объеме, плотны, их масса достигает 400—500 г. Наиболее полнокровны мозговое вещество и пирамиды; в последних наблюдается радиарная исчерченность, сосочки могут набухать и ущемляться в почечных чашечках. Неравномерность гиперемии объясняется частичным сбросом крови по юкстамедуллярному шунту (по многочисленным анастомозам на границе коркового и мозгового вещества), который возникает при вазоконстрикции артерий и артериол коркового вещества в ответ на снижение сердечного выброса. Тяжесть дистрофических изменений эпителия канальцев нарастает по мере повышения внутрипочечного давления, связанного с отеком паренхимы и нарушением лимфообращения.

|

|

|

В печени в связи с особенностями архитектоники и кровообращения печеночной дольки при остром полнокровии появляются центролобулярные кровоизлияния и некрозы, которые изредка могут сопровождаться развитием острой печеночной недостаточности.

Селезенка при остром венозном полнокровии увеличена, масса ее достигает 300 г. Капсула селезенки напряжена, с поверхности ее разреза обильно стекает кровь. Микроскопически определяются расширенные синусы, заполненные кровью.

Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность (схема 13) сопровождается развитием хронического общего венозного полнокровия, при котором гипоксия приобретает хронический характер. Хроническое венозное полнокровие приводит к тяжелым, нередко необратимым изменениям органов и тканей. Длительно поддерживая состояние тканевой гипоксии, оно определяет развитие не только плазморрагии, отека, стаза и кровоизлияний, дистрофии и некроза, но и атрофических, и склеротических процессов. Склеротические изменения, т.е. разрастание соединительной ткани, обусловлены тем, что хроническая гипоксия стимулирует синтез коллагена фибробластами и фибробластоподобными клетками. Соединительная ткань вытесняет паренхиматозные элементы, развивается застойное уплотнение (индурация) органов и тканей. Порочный круг при хроническом венозном полнокровии замыкается развитием капиллярно-паренхиматозного блока в связи с "утолщением" базальных мембран эндотелия и эпителия за счет повышенной продукции коллагена фибробластами, гладкими мышечными клетками и липофибробластами.

Для хронического венозного полнокровия характерны распространенные отеки подкожной основы (жировой клетчатки) — анасарка и скопление жидкости в серозных полостях;

2014-02-03

2014-02-03 1401

1401