Классификация мотивационных факторов в теориях личности.

Иерархическая модель классификации мотивов А.Маслоу

Классификация мотивов на основе теории инстинктов.

У. МакДауголлу (1908) первому принадлежит попытка свести все поведение к мотивационным диспозициям. В то время общеупотребительным названием для мотивационных диспозиций было понятие не мотива, а инстинкта.

С теоретической точки зрения для У. МакДауголла любое поведение «телеологичено, целенаправлено, ориентировано на достижение намеченного будущего целевого состояния. О направленности говорят семь признаков:

1. спонтанность движения;

2. продолжительность и настойчивость движения вне зависимости от того, действуетраздражитель или нет;

3. смена хода целенаправленных движений;

4. успокоение после достижения желаемогоизменения внешней среды;

5. приготовление к новой ситуации, к которой ведет совершающееся действие;

6. некоторое повышение эффективности поведения при повторении его в схожих условиях;

|

|

|

7. целостность реактивного поведения организма.

Эти признаки целенаправленности поведения У. МакДауголл объясняет с помощью инстинктов. Исходное для него понятие инстинкта является довольно сложным и охватывает три следующих друг за другом процесса:

Ø предрасположенность к селективному восприятию в зависимости от специфических состояний организма (например, более быстрое обнаружение съедобных объектов в состоянии голода);

Ø соответствующий эмоциональный импульс (ядро инстинкта);

Ø активность инструментального типа, направленная на достижение цели (например, бегство при страхе).

При этом У. Мак-Дауголл рассматривает в качестве врожденного и меняющегося компонента инстинкта лишь одну из трех его составляющих, а именно эмоцию (ядро инстинкта), в то время как когнитивный и моторный компоненты могут изменяться под влиянием жизненного опыта.

Первоначально, исходя из этой позиции, У. Макдауголл составил первоначальный перечень состоящий из 12 инстинктов, хотя пяти последним он так и не смог подобрать определенную эмоцию (приводятся в скобках): 1) бегство (страх); 2) неприятие (отвращение); 3)любознательность (удивление); 4) агрессивность (гнев) 5) самоуничижение (смущение); 6) самоутверждение (воодушевление); 7) родительский инстинкт (нежность); 8) инстинкт продолжения рода (-); 9) пищевой инстинкт (-); 10) стадный инстинкт (-); 11) инстинкт приобретательства (-); 12) инстинкт созидания (-).

Поскольку термин «инстинкт» подвергся ожесточенным нападкам и давал основания для ошибочного толкования поведения, как определяемого в основном врожденными мотивационными диспозициями, У. Мак-Дауголл (1932) позже стал употреблять термин «склонность» (propensity). Однако содержание его почти не изменилось, за исключением того, что было введено различение между диспозицией (propensity) и функцией (tendency), В частности он отмечал, что с клонность представляет собой диспозицию, функциональную единицу общей психической организации, которая, будучи актуализованной, порождает активную тенденцию, стремление (striving), импульс или влечение (drive) к некоторой цели. Такая тенденция, сознательно направленная на предвосхищаемую цель, представляет собой желание (desire).

|

|

|

Опираясь на это У. Макдауголл (1923), исходя из понимания потребностей как инстинктов, выделял следующие инстинктоподобные мотивационные диспозиции (готовые способы реагирования):

· пищедобывание; поиск и накопление пищи;

· отвращение; неприятие и избегание вредных веществ;

· сексуальность; ухаживание и брачные отношения;

· страх; бегство и затаивание в ответ на травмирующие, причиняющие боль и страдание или угрожающие этим воздействия;

· любознательность; исследование незнакомых мест и предметов;

· покровительство и родительская опека; кормление, защита и укрытие младших;

· общение; пребывание в обществе себе равных, а в одиночестве — поиск такого общества;

· самоутверждение; доминирование, лидерство, утверждение или демонстрация себя перед окружающими;— подчинение; уступка, послушание, примерность, подчиненность тем, кто демонстрирует превосходящую силу;

· гнев; негодование и насильственное устранение всякой помехи или препятствия, мешающих свободному осуществлению любой другой тенденции;

· призыв о помощи; активное обращение за помощью, когда собственные усилия заканчиваются полной неудачей;

· создание; создание укрытий и орудий труда;

· приобретательство; приобретение, обладание и защита всего, что кажется полезным или привлекательным;

· смех; высмеивание недостатков и неудач окружающих людей;

· комфорт; устранение или избегание того, что вызывает дискомфорт (смена позы, местонахождения);

· отдых и сон; склонность к неподвижности, отдыху и сну в состоянии усталости;

· бродяжничество; передвижение в поисках новых впечатлений;

· группа примитивных склонностей, обслуживающих телесные нужды (кашель, чихание, дыхание, уринация, дефекация и пр.).

Из этого перечня ясно, что у У. МакДауголла речь идет о феноменах, чаще всего весьма далеких от потребностей.

8.2. Классификация мотивов на основе отношений "индивид–среда"

Г. Мюррей (1938) разработал систему понятий, которая предназначалась для описания и объяснения поведения при циклически повторяющихся индивидуально-типичных формах активности, наблюдаемой в течение длительного времени и в разных ситуациях. При этом субъект понимался им как активный организм, который не только реагирует на давление ситуаций, но и активно разыскивает или даже создает их. Однако во всех случаях он, действуя соответствующим образом, воспринимает возможные последствия изменения актуальной ситуации через призму своих потребностей.

Целенаправленность поведения Г. Мюррей пытается объяснить, исходя из представления о саморазвитии цепочки эпизодических отношений «индивид – среда» как равнодействующей непрерывного взаимодействия личностных и ситуационных факторов. Организм (личность) и воспринимаемая ситуация образуют единицу взаимодействия в смысле взаимного обусловливания. Центральными соотносящимися друг с другом понятиями выступают потребность (need), со стороны личности, и давление (press), со стороны ситуации.

Как отмечал Г. Мюррей, потребность–это конструкт, обозначающий силу (неизвестной физико-химической природы), которая организует восприятие, апперцепцию, интеллект, волю и действие таким образом, чтобы изменить в определенном направлении имеющуюся неудовлетворительную ситуацию. Термин «потребность» он использовал для обозначения потенциальной возможности или готовности организма реагировать определенным образом при данных условиях.

|

|

|

Г. Мюррей считал, что как мотивационные диспозиции потребности можно классифицировать по различным основаниям. Во-первых, можно выделить первичные (висцерогенные) потребности (например, в воде, пище, сексуальной разрядке, уринации, избегании холода и многие другие) и вторичные (психогенные) потребности. Первичные потребности в отличие от вторичных базируются на органических процессах и возникают или циклично (еда), или в связи с необходимостью регуляции (избегание холода). Во-вторых, потребности можно подразделить на позитивные (поиск) и негативные (избегание), на явные и латентные. Явные потребности свободно и объективированно выражаются во внешнем поведении, латентные проявляются или в игровых действиях (полуобъективированно), или в фантазии (субъективированно). В определенных ситуациях отдельные потребности могут объединяться в мотивации поведения, или конфликтовать друг с другом, или подчиняться одна другой и т. д.

Г. Мюррей выделял следующие психогенные потребности: агрессии, аффилиации, доминирования, достижения, защиты, игры, избегания вреда, избегания неудач, избегания обвинений, независимости, неприятия, осмысления, познания, помощи, покровительства, понимания, порядка, привлечения внимания к себе, признания, приобретения, противодействия, разъяснения (обучения), секса, созидания, сохранения (бережливости), уважения, унижения.

Давление он определял как некое воздействие, оказываемое на субъекта объектом или ситуацией и обычно воспринимаемое им как преходящий набор стимулов, принимающих вид угрозы или пользы для организма. При этом следует различать: 1) альфа-давление–то актуально существующее давление, которое можно установить научными методами, и 2) бета-давление, представляющее собой интерпретацию субъектом воспринимаемых им феноменов.

|

|

|

Идеологом и автором одной из популярных современных классификаций потребностей является А. Маслоу, который считал, что хотя человек детерминирован биологически и обладает врожденными, раскрывающимися в процессах созревания потенциями, он, однако, принципиально отличается от всех остальных животных своей способностью и даже потребностью ценностной самоактуализации.

А.Маслоу, выдвинул идею, что пока потребность не удовлетворена, она активирует деятельность и влияет на нее. При этом деятельность не столько толкается изнутри, сколько привлекается извне возможностью удовлетворения. Основную позиции А. Маслоу составляет принцип относительного приоритета актуализации мотивов, гласящий, что, прежде чем активируются и начнут определять поведение потребности более высоких уровней, должны быть удовлетворены потребности низшего уровня.

Классификация мотивов по А. Маслоу выглядит следующим образом:

Физиологические потребности: голод, жажда, сексуальность и т. п. – в той мере, в какой они обладают гомеостатической и организмической природой.

Потребности в безопасности: безопасность и защита от боли, страха, гнева, неустроенности.

Потребности в социальных связях: потребности в любви, нежности, социальной присоединенности, идентификации.

Потребности самоуважения: потребности в признании, в одобрении.

Потребности самоактуализации: реализация собственных возможностей и способностей; потребность в понимании и осмыслении.

Как видим, иерархия потребностей начинается с физиологических потребностей. Далее следуют потребности безопасности и потребности в социальных связях, затем потребности самоуважения и, наконец, самоактуализации. Самоактуализация может стать мотивом поведения, лишь когда удовлетворены все остальные потребности. В случае конфликта между потребностями различных иерархических уровнейпобеждает низшая потребность.

Потребности низших уровней А. Маслоу называл дефицитарными, а высших – потребностями роста.

А. Маслоу указывал, что существуют различия между низшими и высшими потребностями. Вот некоторые из них:

1. Высшие потребности генетически более поздние.

2. Чем выше уровень потребности, тем менее она важна для выживания, тем дальше может быть отодвинуто ее удовлетворение и тем легче от нее на время освободиться.

3. Жизнь на более высоком уровне потребностей означает более высокую биологическую эффективность, большую ее продолжительность, хороший сон, аппетит, меньше болезней и т. д.

4. Высшие потребности субъективно воспринимаются как менее насущные.

5. Удовлетворение высших потребностей чаще имеет своим результатом осуществление желаний и развитие личности, чаще приносит счастье, радость и обогащает внутренний мир.

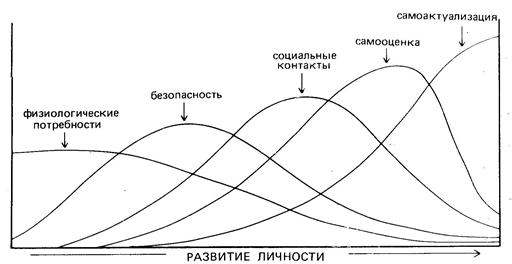

С точки зрения психологии развития восходящей иерархии мотивов соответствует определенная последовательность их проявления в онтогенезе (Рис. 15).

|

Рис.15. Иерархия групп мотивов относительно приоритета удовлетворения потребностей по Маслоу.

Многие собственно мотивационные теории считают, что побуждение является единственной причиной образования связей между различными действиями. Однако, очевидно, и другие общие факторы, такие, как способности и темперамент, а также влияние среды, ответственны за корреляции между изучаемыми явлениями.

С этой точки зрения представляет интерес список мотивационных факторов, предложенный Дж.Гилфордом (1959), который рассматривал:

A. Факторы, соответствующие органическим потребностям.

1) голод; 2) сексуальное побуждение (самца); 3) общая активность.

Б. Потребности, относящиеся к условиям среды.

4) потребность в комфорте, приятном окружении; 5) педантичность (потребность в порядке, в чистоте); 6) потребность в уважении к себе со стороны окружающих.

B. Потребности, связанные с работой.

7) общее честолюбие; 8) упорство; 9) выносливость.

Г. Потребности, связанные с положением индивида.

10) потребность в свободе (нонконформизм); 11) независимость в противоположность зависимости; 12) конформизм 13) честность.

Д. Социальные потребности.

14) потребность находиться среди людей; 15) потребность угождать;

16) потребность в дисциплине; 17) агрессивность.

Е. Общие интересы.

18) потребность в риске или, напротив, в безопасности; 19) потребность в развлечении.

Р. Кэттеллом (1957) был разработан собственный список мотивационных факторов. Он ввел разграничение понятий «эрг», (нейтральный термин, призванный заменить термины «потребность» и «побудительная сила») и «чувство» («сентимент»). Эргсоответствует источнику отношения или интереса, чувство определяется желаемым объектом и в значительной мере зависит от социальных и культурных стереотипов. Одни и те же эрги можно обнаружить в самых различных популяциях, в то время как чувства варьируются от одной страны к другой.

Как уже отмечалось эргии чувства не являются совершенно независимыми друг от друга, между ними существует неоднозначная связь. Изучение этих связей позволяет Р. Кэттеллу указать 7 «побудительных структур», связанных с 5 чувствами.

1. Половой (sex) эрг;

2. Стадный инстинкт;

3. Потребность опекать;

4. Потребность в исследовательской деятельности, любознательность;

5. Потребность в безопасности;

6. Потребность в самоутверждении, в признании;

7. Нарциссическая потребность (потребность в удовольствии, противостоящая «сверх-Я»).

Список чувств (сентиментов).

8. Чувства к профессии;

9. Спорт и игра;

10. Религиозные чувства (в конечном счете эрг быть подвластным высшим силам);

11. Технические и материальные интересы (в конечном счете конструктивный эрг);

12. Самоощущение.

Все факторы–эрги, о которых заявляет Р. Кэттелл присутствуют и в списке Дж. Гилфорда (например, потребность в исследовательской деятельности и любознательность содержатся в различных факторах интересов); они соответствуют также побуждениям, выделенным У. МакДауголлом, на значительные расхождения между этими данными и списком потребностей, предложенным Г. Мюрреем.

Э. Фромм (1998) считал, что у человека имеются следующие социальные потребности: в человеческих связях (отнесение себя к группе, чувство «мы», избегание одиночества); в самоутверждении (необходимость удостовериться в собственной значимости, для того чтобы избежать чувства неполноценности, ущемленности); в привязанности (теплые чувства к живому существу и необходимость в ответных — иначе апатия и отвращение к жизни); в самосознании (сознание себя неповторимой индивидуальностью); в системе ориентации и объекте поклонения (причастность к культуре и идеологии, пристрастное отношение к идеальным предметам).

К. Хорни (1998) выделила также группу невротичных потребностей, неудовлетворение которых может привести к невротическим расстройствам: в сочувствии и одобрении, во власти и престиже, в обладании и зависимости, в информации, в славе и в справедливости.

2014-02-13

2014-02-13 1341

1341