Типы, назначение и условия проведения

ОТКРЫТЫХ ГОРНО-РАЗВЕДОЧНЫХ ВЫРАБОТОК

Открытые горно-разведочные выработки имеют свое определенное назначение. При этом они характеризуются конкретными техническими параметрами и особенностями проведения.

Канавы сооружаются для обнажения из-под рыхлых отложений не только коренных пород или полезных ископаемых, но и при подготовке запасов по категориям C1, С2, В, А. Траншеи, в отличие от канав, проходят для отбора крупнообъемных или валовых проб, чаше всего при разведке россыпных месторождений. Особенно велико значение канав в начальной стадии разведки. Они позволяют определять направление и объем дальнейших работ, дают начальное представление о форме рудного тела и качестве полезного ископаемого. Протяженность канав изменяется от нескольких метров до 1 км и более.

По выполняемым задачам и протяженности по полотну канавы делят на две группы: магистральные и прослеживающие. Протяженность магистральных канав от 50 м до нескольких километров, прослеживающих – определяется глубиной залегания и простиранием рудного тела. Магистральные канавы часто проходят прерывистыми с интервалами от 3(5) до 20 м и более. Такие канавы принято называть пунктирными или пунктирно-магистральными.

Прослеживающие канавы располагаются друг от друга на расстоянии от 20 до 50 м. Направление оси канавы определяется целевым назначением. При вскрытии коренных пород канава задается вкрест простирания, при вскрытии рудных тел (при ширине выхода рудного тела не свыше 2 м) – по простиранию, в противном случае – вкрест простирания до пересечения обоих контактов. Ширина канавы по полотну (подошве) принимается равной 0,6−1 м и зависит от способа проведения: при ручном способе принимаются минимально допустимые размеры исходя из условий техники безопасности и возможности выполнения геологического задания, при механизированном – определяется шириной полосы резания породы (рабочий орган резания – нож бульдозера, ковш экскаватора и т.д.). Ширина канав и траншей по верху (на уровне земной поверхности) определяется глубиной канавы и устойчивостью пород в ее стенках (углом откоса бортов).

Основными геометрическими параметрами открытых горно-разведочных выработок являются: глубина, длина по полотну (дну), ширина по полотну (дну), ширина по верху, угол откоса бортов (стенок), площадь поперечного сечения.

Глубина канав определяется мощностью покровных отложений и величиной углубки в коренные породы

H = H о+ h у,

где Н – глубина канавы, м; H о – мощность покровных отложений, м; h у − величина углубки в коренные породы, м; h у = 0,2 – 0,3 м.

Для приближенных расчетов можно пользоваться формулой

где с – удельное сцепление породы, Па (табл. 34); K у – коэффициент устойчивости, принимаемый в зависимости от степени отвесности откоса и срока его сохранения от 1,2 до 3,0 и больше (для разведочных канав и траншей можно принимать 1,2); β – предельный угол устойчивости откоса, град.;

φ1 = arctgφ/ K у − угол внутреннего трения породы, град. (табл. 34).

Таблица 34

| Наименование породы | Сцепление, Па | Угол внутреннего трения, град. |

| Магматические (сиениты, диориты, габбро, диабазы, перидотиты и др.) | (300–450)·105 | 30–36 |

| Осадочные (известняки, песчаники и др.) | (3–170)·105 | 27–38 |

| Метаморфические (кварциты, роговики, сланцы и др.) | (150–700)·105 | 30–36 |

| Глина | 1·105 | 5–25 |

| Суглинки | 0,6·105 | 10–30 |

| Супесь | 0,2·105 | 15–35 |

| Песок | 0,02·105 | 20–40 |

| Растительный грунт | 0,05·105 | 20–45 |

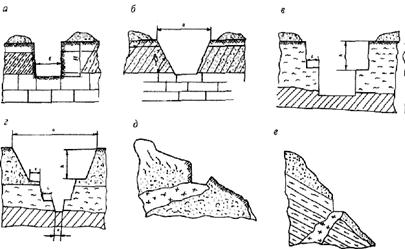

Форма поперечных сечений канав и траншей зависит от крепости, устойчивости пород, рельефа местности и глубины. В связных и устойчивых породах выработке придается прямоугольная форма с вертикальными стенками высотой Н (рис. 46, а). В малоустойчивых породах канавы и траншеи проводятся трапециевидной формы с наклоном стенок к почве выработки под углом β (рис. 46, б). Величина откоса стенки канавы (К), сооружаемой в неустойчивых породах, характеризуется отношением горизонтальной проекции стенки к ее высоте и принимается в следующих пределах:

Породы Сыпучие Суглинки Плотные глины

Значение К 1–0,5 0,2 0,1

При глубине канавы свыше 2 м (в мерзлых более 3 м) для большей устойчивости выработки стенкам придается ступенчатая форма (рис. 46, в, г). Бермы шириной с и высотой h обычно стремятся располагать на границе наносов с коренными породами. По характеру рельефа местности могут быть выделены следующие группы районов.

1. Резко расчлененные, высокогорные и среднегорные с крутыми склонами – крутизной более 25о. Удельный вес проходки разведочных канав в этих условиях составляет до 10% общего объема работ (Кавказ, Алтай, Средняя Азия, Сибирь и др.).

Рис. 46. Форма поперечного сечения канав:

а – прямоугольная, б – трапециевидная, в, г – ступенчатая;

д – с усеченным бортом; е – однобортная (врез)

2. Среднегорные и низкогорные с умеренными относительными высотами и сглаженными склонами и водоразделами, в преобладающей части покрытыми рыхлыми отложениями. Проходка канав в этих районах составляет до 45%.

3. Выровненные, со слабо расчлененным рельефом. В зависимости от рельефа местности канавы проводятся полного профиля (двухбортные) при горизонтальном и слабонаклонном рельефе местности (рис. 46, а, б), усеченного (рис. 46, д) и даже однобортные (врезы) при наклонном рельефе (рис. 46, е).

Выработки с отвесными бортами (в устойчивых породах) допускается проводить без крепления на глубину не более 2 м, в условиях вечной мерзлоты в зимний период – до 3 м (без применения пожогов). Ступенчатые выработки с отвесными бортами разрешается проводить без крепления в устойчивых породах на глубину до 6 м при высоте каждого уступа не более 2 м и ширине бермы (рис. 46, в, г) не менее 0,5 м. При проведении канав в неустойчивых породах должно применяться сплошное крепление бортов или борта должны выравниваться до угла естественного откоса (табл. 35).

Таблица 35

| Порода | Угол естественного откоса при состоянии горной породы, град. | ||

| сухое | влажное | мокрое | |

| Глина | 40–45 | 25–35 | 15–25 |

| Гравий Растительный слой | 35–45 | 25–35 | − − |

Продолжение табл. 35

| Песок мелкозернистый Песок крупнозернистый Суглинок Нарушенные скальные породы Крепкие скальные породы | 28–30 30–35 20–40 55–70 60–85 | 35–40 15–20 − − | 25–35 20–25 − − |

Площадь поперечного сечения канав колеблется от 0,6 до 20 м2 и рассчитывается по формулам.

1) для трапециевидной выработки

S = [(a + b)/2] Н,

где а – ширина канавы по поверхности, м, a = b + 2 Н ctg β; b – ширина подошвы канавы, м; β – угол наклона борта, град.;

2) для ступенчатой выработки

S = H [2 с (H / h – 1)+ b ],

где с – ширина бермы, м; h – высота уступа, м;

3) для ступенчатой формы сечения с наклонными стенками при одинаковой высоте уступов, углах наклона бортов и ширине берм

S = 2 H [ c (H / h – 1)+ H ctgβ+0,5 b ].

Следствием требований охраны природных ресурсов и рекультивации почвы является стремление к минимальным размерам канав. При неустойчивых породах угол откоса принимает наибольшие значения. В результате этого сечения канавы получаются намного больше проектных. Чтобы уменьшить размеры канав в неустойчивых породах, прибегают к их креплению. Однако обязательным условием проведения канав с креплением является подтверждение экономической целесообразности применения крепи.

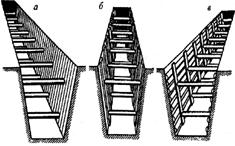

В зависимости от конструктивного решения различаются следующие виды крепи: консольная, распорная и подкосная. Консольный тип объединяет безраспорную, шпунтовую, анкерную и консольно-распорную крепи. Характерная особенность этой группы крепи – стойки удерживаются в основном за счет защемления их нижней части, забитой ниже проектной глубины канавы (рис. 47).

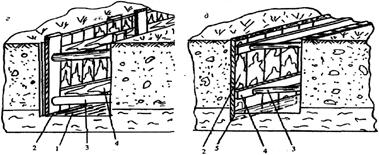

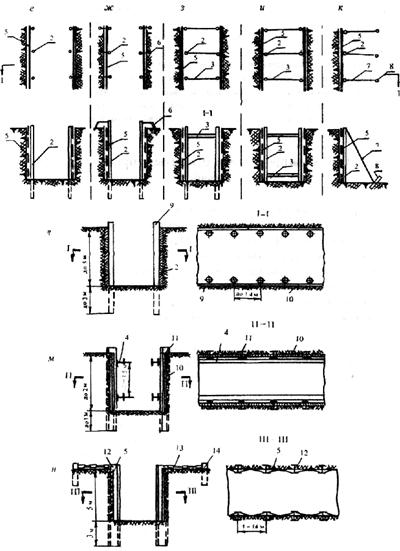

В безраспорной консольной крепи (рис. 47, е) стойки удерживаются только защемлением их нижней части, забитой в дно канавы. При безраспорном креплении стойки забиваются через определенный шаг, в случае шпунтовой крепи их забивают без интервала. У анкерной крепи (рис. 47, ж) защемленные стойки в верхней части дополнительно закрепляются анкерами. У консольно-распорной крепи две противоположные защемленные стойки раскрепляются распорками в верхней части (рис. 47, з). Стойки крепи распорного типа ставят на дно канавы и раскрепляют в верхней и нижней частях распорками (рис. 47, и). Частным случаем распорной крепи может служить секционно-каркасная крепь, у которой каркас раскрепляется одной распоркой.

Подкосный тип крепи, который может быть рекомендован при бульдозерной проходке канав на косогорах, отличается тем, что стойки ставятся на дно выемки и крепятся при помощи подкосов и упоров (рис. 47, к).

Наиболее эффективным типом крепи в настоящее время считается распорная. Однако распорки усложняют производство работ, особенно при проходке канав механизированным способом: экскаваторами, канавокопателями, скреперными установками и др. Поэтому в случае затруднений с установкой распорок целесообразно применять консольную и консольно-анкерную крепь.

Материалом для крепления разведочных канав могут служить дерево и металл. До последнего времени при креплении разведочных канав использовалось в основном дерево. Деревянные стойки и распорки изготавливаются из круглого леса или пластин, а для затяжки применяются обаполы, доски и подтоварник.

Стойки и распорки повторно не используются, затяжку из досок и подтоварника можно использовать повторно. Для многократного использования элементы крепи изготавливают из проката железа (трубы, швеллеры, двутавры, уголки, листовая сталь и пр. – рис. 47, л, м).

На рис. 47, л представлена безраспорная трубчатая крепь, которая может быть использована для крепления канав глубиной до 5 м. При проходке канав глубиной до 2 м можно применять безраспорную крепь, сваи которой изготавливаются из двутавровых балок (рис. 47, м). В данном случае затяжку можно поставить вертикально. Для удержания задвижки устанавливаются прогоны из швеллера или уголковой стали. К стойкам прогоны крепятся болтами или с помощью сварки. На рис. 47, н изображена консольная анкерная крепь. Консольная анкерная крепь может быть рекомендована при проходке канав глубиной до 5 м по сыпучим породам с большим горизонтальным давлением.

На рис. 47, л представлена безраспорная трубчатая крепь, которая может быть использована для крепления канав глубиной до 5 м. При проходке канав глубиной до 2 м можно применять безраспорную крепь, сваи которой изготавливаются из двутавровых балок (рис. 47, м). В данном случае затяжку можно поставить вертикально. Для удержания задвижки устанавливаются прогоны из швеллера или уголковой стали. К стойкам прогоны крепятся болтами или с помощью сварки. На рис. 47, н изображена консольная анкерная крепь. Консольная анкерная крепь может быть рекомендована при проходке канав глубиной до 5 м по сыпучим породам с большим горизонтальным давлением.

При проходке разведочных траншей глубиной свыше 5 м в неустойчивых породах можно применять консольно-распорный тип крепи (рис. 47, з). В качестве затяжки в этом типе крепи можно использовать также и стальные листы.

Рис. 47 (начало). Конструкция крепи разведочных канав:

а – распорками; б – доски с распорками; в – доски со стойками и распорками;

г – доски с прогонами и распорками; д – шпунты с прогонами и распорками

Рис. 47. (окончание). Конструкция крепи разведочных канав:

е – консольная; ж – анкерная; з – консольно-распорная; и – распорная; к – подкосная;

л − безраспорная трубчатая крепь; м – безраспорная двутавровая консольная крепь;

н – анкерная крепь со стальным щитом. 1 – доски; 2 – стойки (сваи); 3 – распорки;

4 – прогоны; 5 – щиты (доски); 6 – анкеры; 7 – подкосы; 8 – упоры; 9 – стальная труба;

10 – затяжка; 11 – двутавровая свая; 12 – свая; 13 – растяжка; 14 – якорь

Траншейная крепь НИИОМТП распорного типа состоит из сборно-раздвижных рам, которые монтируются из отдельных стальных секций, и стандартных деревянных щитов. В состав секции входят две стойки и две распорки. Стойки изготавливаются из труб диаметром 60 мм, а распорки собираются из удлиненных или коротких вставок, гильз и винтов. На винт, находящийся внутри распорки, надевается полугайка с рукояткой, вращая которую можно раздвинуть распорку до отказа. Распорка крепится к стойкам при помощи скоб. Вставки позволяют раздвигать секцию от 0,70 до 1,25 м и от 1,25 до 1,80 м. Распорные рамы, собираемые из стальных секций высотой 0,7 м, скрепляются болтами. Размеры и масса отдельных элементов крепи позволяют устанавливать и поднимать ее средствами малой механизации или вручную. Для крепления стенок канавы используются готовые щиты, собираемые из досок, уголков и болтов. Высота щита 700 мм, длина 3300 мм. Щиты могут быть сплошными и решетчатыми. Применяют и другие типы и конструкции крепи.

2014-02-17

2014-02-17 1131

1131