Технология проведения шурфов

Проходка шурфов вручную осуществляется в породах I–V категории буримости глубиной до 10 м в условиях, когда применение высокомеханизированных способов не оправдано с точки зрения эффективности работ или по условиям рельефа. Работы по проходке шурфа начинаются с подготовки площадки. Она предназначена для обеспечения основных работ по проходке шурфа, размещения проб и пустой породы. Расположение элементов площадки должно соответствовать производственным потокам, устанавливаемым при проведении шурфа.

Рабочая площадка обычно состоит из следующих основных элементов:

– место расположения элементов крепи и лесоматериалов;

– место расположения энергосиловых установок;

– место для отсыпки "проходок" и пустой породы "навала".

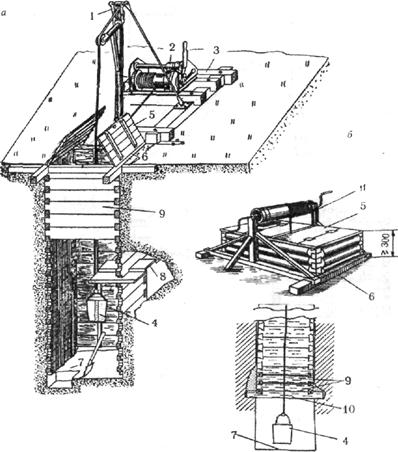

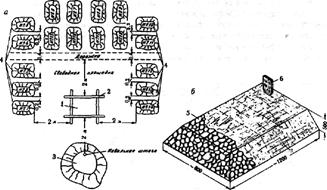

Одна из типовых схем рабочей площадки показана на рис. 62. Подготовка рабочей площадки заключается в расчистке ее от валунов, камней и растительного слоя. Отмечаются места расположения породного отвала и "проходок", если пробы берутся на поверхности, а не непосредственно в шурфе.

|

|

|

После подготовки рабочей площадки производят разметку устья шурфа (обычно деревянным шаблоном). По углам контура устья шурфа забивают колья. Отрывают площадку для установки проходческой рамы на такую глубину, чтобы верхние грани рамы выступали над поверхностью земли на 1–2 см. Концы элементов рамы, после ее укладки, должны выступать за пределы устья шурфа не менее чем на 0,5 м. Проходческая рама монтируется обычно над устьем шурфа после углубления на 0,5 ÷ 1 м. С помощью уровня ее приводят в горизонтальное положение и закрепляют. На правильность укладки и прочность закрепления проходческой рамы следует обращать особое внимание, так как от этого зависит точность направления шурфа.

После укладки проходческой рамы приступают к выемке породы в забое. В устойчивых породах проходку ведут сразу на глубину нескольких венцов. Проходческое звено обычно состоит из трех рабочих – проходчика и двух воротчиков. В забое выработки могут работать одновременно 2 проходчика. Площадь забоя на одного проходчика должна быть не менее 1 м2.

Рис. 62. Проходка шурфов в неустойчивых породах:

а – с механизированным подъемом породы; б – с подъемом породы ручным воротком.

1 − кран-укосина; 2 – лебедка; 3 – рама; 4 – бадья; 5 – ляды (крышки);

6 – нулевая (проходческая) рама, 7 – забой; 8 – предохранительный полог;

9 – венцовая крепь; 10 – опорный венец

Породу обычно разрушают лопатами, кайлами и ломами. В некоторых случаях разрушению породы предшествует ее оттайка. Простейшим средством механизации отбойки мягких горных пород являются отбойные молотки. До глубины шурфа 2−2,5 м порода непосредственно выбрасывается на поверхность, при большей глубине породу выдают в бадьях (рис. 63, 64, табл. 55).

|

|

|

Глубина уходки забоя шурфа определяется паспортом в зависимости от устойчивости пород или объема породы, отбираемой в одну пробу.

Таблица 55

| Показатель | Типоразмер бадьи | |||||

| БШ-0,03 | БШ-0,06 | БШ-0,12 | БШ-0,15 | БШ-0,18 | БШ-0,27 | |

| Номинальная вместимость, м3 | 0,03 | 0,6 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,27 |

| Грузоподъемность, кг | ||||||

| Номинальный наружный диаметр корпуса бадьи, мм | ||||||

| Масса, кг |

|

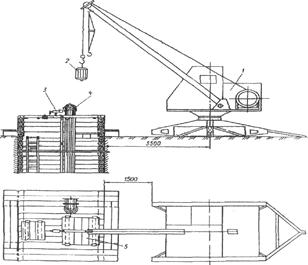

Рис. 64. Схема проведения шурфа с использованием крана КШ-2М: 1 – шурфопроходчес-кий кран; 2 – бадья; 3 – пульт сигнализации; 4 – вентиляционная труба; 5 – ляда

Для подъема породы используются воротки (с небольшим объемом работ), краны, смонтированные на шасси автомобиля. Более эффективен подъем породы при помощи воротков с механическим приводом.

| Техническая характеристика | ||

| Марка воротков | МГВ | КМШ |

| Грузоподъемность, кг | ||

| Скорость подъема, м/с | 0,45 | 0,40 |

| Мощность электродвигателя, кВт | 2,8 | 1,0 |

| Диаметр барабана лебедки, мм | ||

| Канатоемкость, м | ||

| Диаметр каната, мм | 7,5–7,8 | 4,4–5,6 |

| Основные размеры, мм: | ||

| длина | ||

| ширина | ||

| высота | ||

| Масса, кг |

В настоящее время для механизации спуско-подъемных операций при проходке геологоразведочных шурфов площадью сечения до 4 м2 и глубиной до 30 м применяется шурфопроходческий модернизированный кран КШ-2М (рис. 64).

Для механизации тяжелого ручного труда при проходке шурфов в мягких породах ЦНИГРИ разработан механизированный шурфопроходческий подъемник ПМШ-2М.

Подъемник ПМШ-2М обеспечивает механизацию подъема и выгрузки породы, спуска и подъема людей, инструмента, материала и других грузов при проходке шурфов площадью сечения 2 м2и глубиной до 20 м; кран КШ-2М обеспечивает механизацию спуско-подъемных операций при проходке шурфов глубиной до 40 м и площадью сечения 2–4 м2.

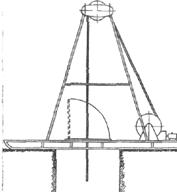

Рис. 65. План поверхности рабочей площадки:

а – план поверхности; б – штабель породы "проходка".

1 − шурф; 2 – проходческая рама; 3 – "навал"; 4 – "проходки";

5 – крупная фракция (валуны); 6 – бирка; 7 – место отбора породы на промывку

Характеристика применяемых подъемников и подъемных кранов приведена в табл. 56.

Таблица 56

| Параметр | Подъемник | Подъемный кран | |||||

| МВШ-1 | МГБ | ПМШ-2М | "Пионер" (Т-108) | КШ-2М | "Малютка" | КШ-100А | |

| Глубина шурфа, м | |||||||

| Грузоподъемность, кг | |||||||

| Канатоемкость барабана лебедки, м | |||||||

| Скорость подъема, м/с | 0,97 | 0,45 | 0,73 | 0,5 | 0,8(0,87) | 0,6 | 0,7 |

| Мощность двигателя, кВт | 1,1 | 2,8 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 1,7 | 1,7 |

| Масса, кг | |||||||

| Вылет стрелы, м | 3,5 | 3,5 |

Крепление шурфа производится согласно паспорту крепления, как правило, после углубки на 3–5 м. Устье шурфа закрепляется сплошной венцовой крепью с покрытием несгораемым составом на глубину согласно паспорту крепления.

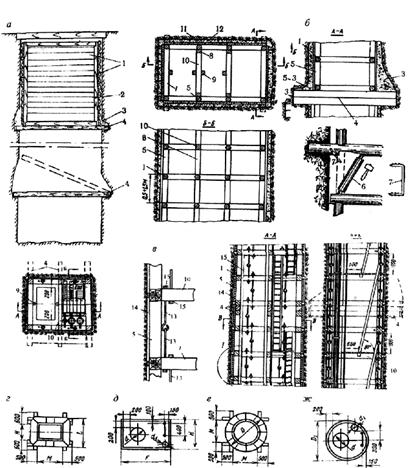

Крепление шурфов (рис. 66) в зависимости от устойчивости обнажений пород, глубины, их срока службы может производиться досками вразбежку, которые удерживаются распорками (рис. 66, а), сплошной венцовой крепью (рис. 66, в) или крепью на стойках (бабках) (рис. 66, б), предохранительной КШП или инвентарной КШИ крепью (рис. 66, г, д; табл. 57. 58). Комплект крепи состоит из 4-секционной устьевой секции, оборудованной лядами, разборных венцов, изготовленных из стандартного профиля, элементов подвески, деревянной или эластичной затяжки, а также предохранительного полка. Венец собирается из отдельных элементов при помощи быстроразъемных соединений и подвешивается на растяжках к устьевой секции. Сплошная затяжка по периметру крепи осуществляется досками толщиной 20–25 мм. Отставание закрепленного пространства от забоя должно быть не более 2 м.

|

|

|

Таблица 57

| Показатель | Предохранительная крепь | Инвентарная крепь | ||

| КШП-1 | КШП-2 | КШИ-1 | КШИ-3 | |

| Площадь сечения шурфа, м2 | 0,8–2 | 0,8–2 | 1,08x1,8 | - |

| Глубина шурфа, м | ||||

| Несущая способность, кН/м | 40* | 40* | ||

| Шаг крепления, м | 0,5; 1; 1,5 | 0,5; 1; 1,5 | 0,5; 1; 1,5 | 0,5; 1; 1,5 |

| Кратность использования | ||||

| Масса крепи при шаге крепления м, кг: | ||||

| 0,5 | 4290** | 3830** | ||

| 1,0 | ||||

| 1,5 |

Примечание. Одной звездочкой обозначено при шаге венцов 0,5 м; двумя – без затяжки.

Вода из шурфа удаляется в бадьях вместе с породой при притоке ее в шурф до 0,2–0,3 м3/ч. При притоке до 15 м3/ч водоотлив осуществляется винтовыми насосами типа ПВН-15М, устанавливаемыми в приямке в одном из углов забоя, и забойным насосом типа Н-1 М при притоке воды до 25 м3/ч.

Рис. 66. Крепление шурфов:

а – крепление досками с распорками; б – крепь на стойках (бабках); в – подвесная венцовая крепь; г – крепь КШП; д – крепь КШИ; е, ж – поперечное сечение шурфа с крепью КШП и КШИ. 1 – доски (венцы); 2 – распорки; 3 – забутовка; 4 – опорный венец;

5 – стойка (бабка); 6 – установка последней бабки; 7 – скоба; 8 – вандрут;

9 – проводники; 10 – расстрел; 11 − клин; 12 – стенка шурфа;

13 – крючья для подвески; 14 − затяжка; 15 − гайки

Таблица 58

| Обозначение размера | Размеры элементов крепи, мм | |||||||||

| КШП-1 | КШП-1 | КШП-2 | КШИ-1 | КШИ-3 | ||||||

| Тип сечения шурфа (ОСТ-41-02-206−81) | ||||||||||

| П-0,8 | П-0,9 | П-1,3 | П-1,5 | KB-1,4 | КВ-2,0 | Кр-0,9 | Кр-1,5 | Кр-1,5 | Кр-1,5 | |

| KjD | - | - | ||||||||

| L | - | - | - | - | ||||||

| М | ||||||||||

| N | - | |||||||||

| F 1 D 1 | ||||||||||

| Н | - | - | - | |||||||

| d | ||||||||||

| d 1 | ||||||||||

| l max |

|

|

|

2014-02-17

2014-02-17 4219

4219