Таблица 8.4

| Д = | b |

| tg γ |

| Таблица для определения расстояний по короткой базе (в = 10 м) |

| ||||||||||

| ∟ γ | о | ||||||||||

| 0-50 | 190,8 | 187,2 | 183,4 | 180,0 | 176,6 | 173,4 | 170,3 | 167,3 | 164,4 | 161,5 | |

| 0-60 | 158,9 | 155.3 | 153,8 | 151,3 | 149,0 | 146,7 | 144,4 | 142,3 | 140,1 | 138,1 | |

| 0-70 | 136,1 | 132,3 | 130,5 | 128,8 | 127,0 | 125,3 | 123,7 | 122,2 | 120, 6 | ||

| 0-80 | 119,0 | 117,5 | 116,1 | 114,7 | 113,4 | 112,0 | 110,7 | 109.4 | 108,1 | 106,9 | |

| 0-90 | 105,7 | 104,5 | 103,4 | 102,3 | 101,2 | 100,1 | 99,1 | 98,1 | 97,1 | 96,1 | |

| 1-00 | 95,2 | 94, 2 | 93, 3 | 92,4 | 91,5 | 90,6 | 89,7 | 88,8 | 88,0 | 87,2 | |

| 1-10 | 86, 5 | 85,2 | 81,8 | 84,1 | 83,4 | 82,7 | 81,9 | 81,2 | 80,5 | 79, 9 | |

| 1-20 | 79,1 | 78,5 | 77,8 | 77,2 | 76,6 | 75.9 | 75,4 | 74,8 | 74,1 | 73,6 | |

| I -30 | 73,0 | 72,5 | 71,9 | 71,4 | 70,8 | 70,3 | 69,8 | 69,2 | 68,7 | 68,2 | |

| 1-40 | 67,7 | 67,3 | 66,8 | 66,3 | 65,8 | 65, 4 | 64,9 | 64,5 | 64,0 | 63,5, | |

| 1-50 | 63,1 | 62,7 | 62,3 | 61,9 | 61,4 | 61,0 | 60,7 | 60,2 | 59,9 | 59,5 | |

| 1-60 | 59,1 | 58,8 | 58,4 | 58,0 | 57,6 | 57,3 | 56,9 | 56,6 | 56,2 | 55,9 | |

| 1-70 | 55, 6 | 55,2 | 54,9 | 54, 6 | 54,2 | 53,6 | 53,5 | 53,3 | 53,0 | 52,7 | |

| 1-80 | 52,4 | 52,1 | 51,8 | 51,5 | 51,2 | 50,9 | 50,7 | 50,4 | 50,1 | 49,9 | |

| 1-90 | 49,6 | 49,3 | 49.О | 48,8 | 48.6 | 48,3 | 48,0 | 47,8 | 47,5 | 47,3 | |

| 2-00 | 47,0 | 46,8 | 46,5 | 46,3 | 46,1 | 45,8 | 45,6 | 45,4 | 45,1 | 44,9 | |

| 2-10 | 44,7 | 44,5 | 44, 3 | 44,0 | 43,8 | 43,6 | 43,4 | 43,3 | 43,0 | 42,8 | |

| 2-20 | 42,6 | 42,4 | 42,2 | 42,0 | 41,8 | 41,6 | 41,4 | 41,2 | 41,0 | 40,9 | |

| 2-30 | 40,7 | 40,5 | 40,3 | 40,1 | 39,9 | 39,8 | 39,6 | 39,4 | 39,2 | 39,1 | |

| 2-40 | 38,9 | 38,7 | 38,6 | 38,4 | 38,2 | 38,1 | 37, 9 | 37,7 | 37,6 | 37,4 | |

| 2-50 | 37,3 | 37, 1 | 37,0 | 36,8 | 36,7 | 36,5 | 36, 4 | 36,2 | 36,1 | 35,9 | |

| 2-60 | 35,8 | 35,6 | 35,5 | 35,3 | 35,2 | 35,1 | 34,9 | 34,8 | 34,6 | 34,5 | |

При базе, большей 10 м, взятое из таблицы расстояние нужно умножить на коэффициент:

|

|

|

| К = | b |

Пример. Короткая база b = 40 м, параллактический угол у = 1-04. В таблице по значению угла 1-04 находим значение 91,5. Определяем коэффициент:

| К = | b | = 4 |

Д = 91,5∙4 = 366 м.

После определения расстояния от точки стояния до ориентира Д порядок работы такой же, как в полярном способе (т.е. по дальности и направлению на ориентир).

С менее точным результатом можно определить точку стояния с использованием компаса.

На точке стояния с помощью визирного приспособления компаса измеряют угол 90° от направления на ориентир и замечают местный предмет в этом направлении. Помечают точку стояния вехой и по выбранному направлению парами шагов измеряют короткую базу, длину которой берут не менее 1/10 определяемого расстояния и кратной 10 м. На новой точке измеряют горизонтальный угол между базой (направлением на веху на точке стояния) и направлением на ориентир. Величину параллактического угла γ определяют как разность 180° и суммы двух измеренных компасом углов. Дальность Д определяется с помощью таблицы или вычисляется по формуле:

| Д = | b |

| tg γ. |

Далее порядок работы на карте такой же, как в полярном способе.

Определение координат точки стояния прокладкой хода производится в тех случаях, когда на местности не видно ни одного ориентира. Висячий ход прокладывается специальным прибором (буссолью) или с помощью компаса со сторонами хода не менее 100 м. Число сторон висячего хода должно быть не более трех.

|

|

|

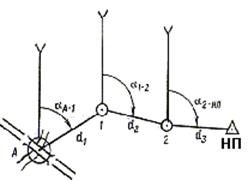

Висячий ход с помощью буссоли прокладывают в таком порядке (рис. 8.31.):

Рис. 8.31. Топогеодезическая привязка наблюдательного пункта висячим ходом

- на исходной точке (надежно опознанной и с известными координатами) ориентируют буссоль для получения дирекционных углов;

- наводят прибор на первую точку и считывают значение дирекционного угла направления, затем измеряют расстояние до первой точки хода по дальномерной рейке;

- переносят прибор на первую точку хода и ориентируют прибор по исходной точке по измененному на 30-00 дирекционному углу, наводят

прибор на вторую точку хода, считывают дирекционный угол и измеряют

расстояние до второй точки хода;

- переносят прибор на вторую точку, вновь ориентируют его (как на первой точке), только наводят прибор на первую точку, затем наводят на определяемую точку, считывают дирекционный угол и измеряют расстояние до нее;

- последовательным решением прямых геодезических задач вычисляют координаты точек хода, затем определяют координаты искомой точки. Компасный ход прокладывают при отсутствии в подразделении специальных приборов. Ход прокладывают от надежно опознанного на местности и на карте местного предмета (ориентира). Правильность хода контролируют включением в него промежуточных контурных точек и обратными засечками.

На исходной точке измеряют магнитный азимут на промежуточный ориентир и по этому направлению начинают движение, измеряя парами шагов расстояние. На местах промежуточных ориентиров порядок действий повторяют, пока не выходят к определяемой точке. Число звеньев хода должно быть не более трех-четырех.

Прибыв на конечную (определяемую) точку, переводят магнитные азимуты в обратные, переходят к дирекционным углам, затем по углам и измеренным расстояниям наносят ход на карту и определяют местоположение точки стояния.

Координаты точки стояния с помощью навигационной аппаратуры определяют от пунктов геодезической сети или от контурных точек на местности, где мало ориентиров или в условиях ограниченной видимости. Перед применением аппаратура заблаговременно выверяется и подготавливается к работе.

Работа с навигационной аппаратурой, установленной на боевой машине, включает подготовительные мероприятия и непосредственное определение координат требуемых точек.

К подготовительным мероприятиям относятся:

- выбор начальной точки маршрута, привязки и определение ее прямоугольных координат;

- выбор маршрута от начальной точки к определяемой;

- определение способа ориентирования;

- подготовка, включение навигационной аппаратуры и установка исходных данных.

Порядок работы на навигационной аппаратуре изложен в соответствующих руководствах.

Начав движение, убеждаются в правильности работы аппаратуры, производя при необходимости корректуры.

Точность выдерживания маршрута и выхода к искомой точке определяется точностью начального ориентирования машины, выбором корректуры пути, погрешностями самой аппаратуры и составляет примерно 1,5% пройденного пути.

Применение переносных навигационных приемников GPS существенно повышает возможности подразделений по ориентированию на местности. Работа этих приемников практически не зависит от погодных условий, не требует длительной подготовки и обеспечивает, в зависимости от класса приемника, точность местоопределения в абсолютном режиме в среднем от 15 до 100 м для прямоугольных координат и ±5-7" – для географических.

Следует также учитывать экранирующее влияние на работу приемника в городе, горах, где точность показаний может существенно снижаться. Не следует применять приемник в условиях радиопомех, так как они сильно искажают измерения. Перед использованием приемника на местности необходимо выбрать контрольную точку (ориентир), стать на нее, получить ее координаты с помощью приемника, затем сравнить с координатами, определенными по карте (выписанными из каталога геодезических пунктов или карты геодезических данных). Необходимо сделать несколько измерений, за конечный результат берут среднее арифметическое значение. Контрольными координатами считаются координаты точки, определенные по карте. После этого определяют величины поправок, равные разности среднего измерения с помощью приемника и контрольного значения, определенного по карте. В пределах листа карты 1:25 000 - 1:100 000 поправки можно считать неизменными, но при первой возможности необходимо уточнять значение поправок на другой контрольной точке. При получении координат точек пользуются следующим правилом: если величины измерений, полученные с помощью приемника, превышают контрольные, то при последующих определениях координат точек поправки вычитают, а если поправки получаются отрицательные (величины значений координат, полученные с помощью приемника, по абсолютной величине меньше контрольных), то их прибавляют.

|

|

|

Выбор способа определения местоположения зависит от местности и наличия на ней ориентиров, применяемых приборов, условий обстановки, наличия времени и некоторых других факторов. От точности выполненной привязки зависит полнота и качество дальнейшей боевой работы подразделений на местности. По возможности координаты точки стояния, полученные одним способом, проверяют и уточняют другим способом. Во всех случаях определение своего местоположения не должно задерживать и срывать выполнение боевой задачи подразделения.

В целях уточнения положения местных предметов, изображенных на карте и не показанных на ней, выполняют сличение карты с местностью. Начинают сличение с крупных местных предметов, находящихся в поле зрения наблюдателя, а затем переходят к более мелким предметам. Это позволяет быстро и полно изучать окружающую местность и выявлять изменения, не отмеченные на карте. При сличении уточняют свое местоположение.

|

|

|

Чтобы найти на ориентированной карте изображение местного предмета, на глаз оценивают расстояние до него, по линейке или мысленно откладывают на карте это расстояние от точки стояния по направлению на предмет. В пределах отложенного расстояния находят изображение предмета на карте.

Чтобы отыскать на местности местный предмет, изображенный на карте, по карте измеряют до него расстояние от точки стояния и направление на этот предмет. По этим данным находят предмет на местности. Для повышения точности определения удаленных местных предметов используют компас для измерения азимута.

При подготовке и в ходе боевых действий, при составлении боевых графических документов, подготовке данных для выполнения огневых задач по уничтожению противника возникает необходимость нанесения на карту элементов боевых порядков, объектов (целей), ориентиров, не обозначенных на карте. Это выполняется следующими способами:

- по ближайшим ориентирам на глаз;

- по направлению и расстоянию до объекта;

- по перпендикуляру или створу;

- прямой засечкой;

- решением прямой геодезической задачи;

- компасным ходом.

По ближайшим ориентирам на глаз цель наносят на карту на открытой местности с большим количеством надежно опознанных местных предметов.

На ориентированной карте опознают ближайшие к объекту (цели) два-три ориентира, на глаз оценивают расстояния и направления от них до объекта и по этим данным наносят объект (цель) на карту.

2014-02-17

2014-02-17 1644

1644