Таблица 3.2

Расчет числа человеко-лет, прожитых населением условного города1

| Количество человек | События и даты | Число прожитых дней | Число прожитых человеко-лет | |

| Население на 1 января | ||||

| Проживало в городе постоянно с 01.01 по 31. 12 | ||||

| Родился 11 января | 0,97 | |||

| Родился 11 января | Умер 9 ноября | 0,83 | ||

| Умерли 15 января | 8,22 | |||

| Родился 21 февраля | Умер 23 апреля | 0,18 | ||

| 1 2 | Родился 6 марта | Умер 31 марта Умерли 8 апреля | 25 196 | 0,07 0,54 |

| Родились 10 апреля | 68,25 | |||

| Прибыли в город из другого места 18 апреля | 2,83 | |||

| Умер 1 июня | 0,42 | |||

| Умер 5 июня | 0,43 | |||

| Родился 7 июня | 0,57 | |||

| Умер 22 июня | 0,47 | |||

| Родился 24 июня | 0,52 | |||

| Умер 30 июня | 0,5 | |||

| Выехал из города 16 августа | 0,62 | |||

| Родился 26 августа | 0,35 | |||

| Родился 13 сентября | Умер 13 ноября | 0,17 | ||

| Родился 1 октября | 0,25 | |||

| Родились 7 октября | 0,46 | |||

| Родились 19 октября | 0,4 | |||

| Прибыли в город из другого места 25 октября | 18,36 | |||

| Всего прожито человеко-лет | 598,41 | |||

| Население на 31 декабря |

Такого рода расчеты возможно выполнять лишь для небольших населений (как в приведенном в табл. 3.2 примере) и лишь при условии хорошо налаженного учета естественного движения и миграции. Для больших населений такие расчеты делать затруднительно (хотя и возможно). Поэтому на практике обычно ограничиваются расчетом показателей, которые являются приближениями общего числа человеко-лет и которые называются общим именем среднее население.

|

|

|

Одним из таких показателей является население на середину периода, которое является хорошим приближением общего число прожитых человеко-лет. Данный показатель обычно используют для периодов, равных одному году, если есть хорошо налаженная помесячная статистика демографических событий и отсутствуют резкие скачки в численности населения внутри расчетного периода.

Другие показатели основаны на использовании того или иного метода расчета средней хронологической. Применение конкретного метода расчета средней хронологической зависит от того, какая математическая модель изменения численности населения внутри периода принимается. Обычно считается, что население меняется или равномерно (линейно, в арифметической прогрессии)*, или с постоянным темпом (экспоненциально, в геометрической прогрессии).

Если принимается гипотеза равномерного изменения, т.е. если полагают, что население за одинаковые промежутки времени изменяется (растет или убывает) на одну и ту же величину, то среднее население рассчитывается как полусумма численностей населения на начало и конец периода:

|

|

|

(3.1)

(3.1)

где Р - среднее население; Р0 и Рt, - соответственно население на начало и конец периода.

Кстати, использование показателя население на середину периода основано как раз на предположении о том, что численность населения меняется линейно. При этом чем короче период времени, тем более точным приближением общего числа прожитых человеко-лет является население на середину периода. Поэтому обычно этот показатель используют только для периодов длиною в один год.

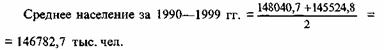

Данный показатель тем точнее, чем ближе гипотеза равномерности (линейности) к реальности. Приведем пример расчета среднего населения по формуле (3.1), используя данные об изменении численности населения России в 90-е гг. (См.: Приложение 3).

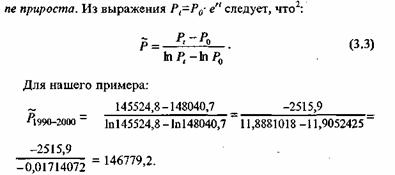

Население России на 01.01.1990 г. - 148 040,7 тыс. человек. Население России на 01.01.2000 г. - 145 524,8 тыс. человек.

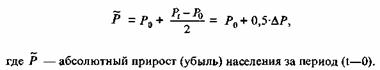

Формула (3.1) существует также в несколько ином, но полностью математически тождественном виде:

Однако гипотеза равномерного (линейного, в арифметической прогрессии) изменения для больших периодов времени является слишком сильным и далеким от реальности предположением, а потому практически неприменима. Поэтому формула (3.1) применяется только для периодов, равных одному году. В этом случае среднее население называется среднегодовым населением.

Если речь идет о более длительных периодах времени, то от этой гипотезы приходится отказываться и использовать для расчета среднего населения другие методы.

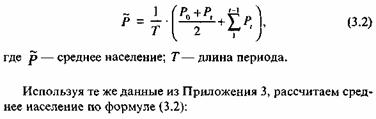

В частности, если известны данные не только на конечные, но и на промежуточные даты, то хронологическая средняя может быть рассчитана как взвешенная арифметическая из всех имеющихся численностей, при этом численности на начало и конец периода берутся с весом 1/2, а все прочие - с весом 1:

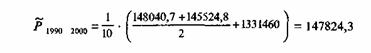

Как видим, среднее население, рассчитанное по этой формуле оказалось на 1041,5 тыс. человек больше, чем то, которое дал расчет по формуле (3.1). Это произошло из-за того, что население России в этот период изменялось отнюдь не равномерно.

Однако и внутри календарного года возможны ситуации, когда гипотеза равномерности не работает (например, в курортных городах) и среднегодовое население не может служить приближением общего числа прожитых человеко-лет. Кстати, и примере, приведенном в табл. 3.2, среднегодовое население

лет - всего лишь 598,41 человека. В таких случаях, чтобы избежать ошибок при расчете демографических показателей, целесообразно применять формулу (3.2), если, конечно, известны данные о численности населения на промежуточные даты.

Для длительных периодов времени, когда гипотеза равномерности не работает, необходимо применять гипотезу изменения численности населения с постоянным темпом (экспоненциально, в геометрической прогрессии). Этот случай обсуждается ниже в этой главе (§3.2.2), где речь идет о непрерывном тем-

Как видим, расчет по формуле (3.3), т.е. в соответствии с гипотезой экспоненциального изменения численности населения, дал ее среднюю величину за период 1990-2000 гг. меньшую, чем по формулам (3.1) и (3.2).

Будучи вполне приемлемым как первая характеристика динамики численности населения, его абсолютный прирост тем не менее обладает тем весьма существенным недостатком, что он сильно зависит от величины самой абсолютной численности населения, а также от длины рассматриваемого периода. Чем больше абсолютная численность населения и длина периода, тем больше при прочих равных условиях и абсолютная величина абсолютного прироста (убыли). Поэтому необходим переход к относительным показателям, которые очищены от влияния этих параметров. При этом в зависимости от того, рассчитываются ли эти относительные показатели по отношению к начальной или средней численности населения, принято различать соответственно темпы роста и прироста и коэффициенты роста и прироста. Ниже пойдет речь о темпах роста и прироста.

|

|

|

2014-02-17

2014-02-17 469

469