Горючие газы и пары смол (так называемые летучие), выделяющиеся при термическом разложении натурального твердого топлива в процессе его нагревания, смешиваясь с окислителем (воздухом), при высокой температуре сгорают достаточно интенсивно, как обычное газообразное топливо. Поэтому сжигание топлив с большим выходом летучих (дрова, торф, сланец) не вызывает затруднений, если, конечно, содержание балласта в них (влажность плюс зольность) не настолько велико, чтобы стать препятствием для получения нужной для горения температуры.

Время сгорания топлив со средним (бурые и каменные угли) и небольшим (тощие угли и антрациты) выходом летучих практически определяется скоростью реакции на поверхности коксового остатка, образующегося после выделения летучих. Сгорание этого остатка обеспечивает и выделение основного количества теплоты.

Реакция, протекающая на поверхности раздела двух фаз (в данном случае на поверхности коксового кусочка) называется гетерогенной. Она состоит по крайней мере из двух последовательных процессов: диффузии кислорода к поверхности и его химической реакции с топливом (почти чистым углеродом, оставшимся после выхода летучих) на поверхности. Увеличиваясь по закону Аррениуса, скорость химической реакции при высокой температуре становится столь большой, что весь кислород, подводимый к поверхности, немедленно вступает в реакцию. В результате скорость горения оказывается зависящей только от интенсивности доставки кислорода к поверхности горящей частицы путем массообмена и диффузии. На нее практически перестают влиять как температура процесса, так и реакционные свойства коксового остатка. Такой режим гетерогенной реакции называется диффузионным. Интенсифицировать горение в этом режиме можно только путем интенсификации подвода реагента к поверхности топливной частицы. В разных топках это достигается различными методами.

|

|

|

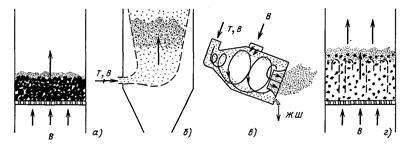

Слоевые топки. Твердое топливо, загруженное слоем определенной толщины на распределительную решетку, поджигается и продувается (чаще всего снизу вверх) воздухом (рис. 28, а). Фильтруясь между кусочками топлива, он теряет кислород и обогащается оксидами (СО2, СО) углерода вследствие горения угля, восстановления углем водяного пара и диоксида углерода.

Рис. 28. Схемы организации топочных процессов:

а - в плотном слое; б - в пылевидном состоянии; _в - в циклонной топке;

г - в кипящем слое; В - воздух; Т, В - топливо, воздух; ЖШ - жидкий шлак

Зона, в пределах которой практически полностью исчезает кислород, называется кислородной; ее высота составляет два-три диаметра кусков топлива. В выходящих из нее газах содержатся не только СО2, Н2О и N2, но и горючие газы СО и Н2, образовавшиеся как из-за восстановления СО2 и Н2О углем, так и из выделяющихся из угля летучих. Если высота слоя больше, чем кислородной зоны, то за кислородной следует восстановительная зона, в которой идут только реакции СО2 + С = 2СО и Н2О + С = СО + Н2. В результате концентрация выходящих из слоя горючих газов увеличивается по мере увеличения его высоты.

|

|

|

В слоевых топках высоту слоя стараются держать равной высоте кислородной зоны или большей ее. Для дожигания продуктов неполного сгорания (Н2, СО), выходящих из слоя, а также для дожигания выносимой из него пыли в топочный объем над слоем подают дополнительный воздух.

Количество сгоревшего топлива пропорционально количеству поданного воздуха, однако увеличение скорости воздуха сверх определенного предела нарушает устойчивость плотного слоя, так как воздух, прорывающийся через слой в отдельных местах, образует кратеры. Поскольку в слой всегда загружается полидисперсное топливо, увеличивается вынос мелочи. Чем крупнее частицы, тем с большей скоростью можно продувать воздух через слой без нарушения его устойчивости. Если принять для грубых оценок теплоту «сгорания» 1 м3 воздуха в нормальных условиях при αв=1 равной 3,8 МДж и понимать под wн приведенный к нормальным условиям расход воздуха на единицу площади решетки (м/с), то теплонапряжение зеркала горения (МВт/м2) составит

qR = 3,8Wн/ αв (105)

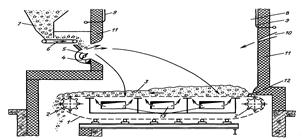

Топочные устройства для слоевого сжигания классифицируют в зависимости от способа подачи, перемещения и шуровки слоя топлива на колосниковой решетке. В немеханизированных топках, в которых все три операции осуществляют вручную, можно сжигать не более 300 - 400 кг/ч угля. Наибольшее распространение в промышленности получили полностью механизированные слоевые топки с пневмомеханическими забрасывателями и цепной решеткой обратного хода (рис. 29). Их особенность - горение топлива на непрерывно движущейся со скоростью 1 —15 м/ч колосниковой решетке, сконструированной в виде полотна транспортерной ленты имеющей, привод от электродвигателя. Полотно решетки состоит из отдельных колосниковых элементов, закрепленных на бесконечных шарнирных цепях, при водимых в движение «звездочками». Необходимый для горения воздух подводится под решетку через зазоры между элементами колосников.

Рис. 29. Схема топки с пневмомеханическим забрасывателем и цепной решеткой обратного хода:

1 - полотно колосниковой решетки; 2 - приводные «звездочки»; 3 - слой топлива и шлака; 4 – подвод воздуха к забрасывателю; 5 - ротор забрасывателя; 6 - ленточный питатель; 7 - топливный бункер; 8 - топочный объем; 9 - экранные трубы; 10 - острое дутье и возврат уноса; 11 - обмуровка топки; 12 - заднее уплотнение; 13 - окна для подвода воздуха под слой

Факельные топки. В прошлом веке для сжигания в слоевых топках (а других тогда не было) использовали только уголь, не содержащий мелочи (обычно фракцию 6 - 25 мм). Фракция мельче 6 мм - штыб (от немецкого staub - пыль) являлась отходом. В начале этого века для ее сжигания был разработан пылевидный способ, при котором угли измельчали до 0,1 мм, а трудносжигаемые антрациты - еще мельче. Такие пылинки увлекаются потоком газа, относительная скорость между ними очень мала. Но и время их сгорания чрезвычайно мало - секунды и доли секунд. Поэтому при вертикальной скорости газа менее 10 м/с и достаточной высоте топки (десятки метров в современных котлах) пыль успевает полностью сгореть на лету в процессе движения вместе с газом от горелки до выхода из топки.

Этот принцип и положен в основу факельных (камерных) топок, в которые тонко размолотая горючая пыль вдувается через горелки вместе с необходимым для горения воздухом (см. рис. 28, б ) аналогично тому, как сжигаются газообразные или жидкие топлива. Таким образом, камерные топки пригодны для сжигания любых топлив, что является большим их преимуществом перед слоевыми. Второе преимущество - возможность создания топки на любую практически сколь угодно большую мощность. Поэтому камерные топки занимают сейчас в энергетике доминирующее положение. В то же время пыль не удается устойчиво сжигать в маленьких топках, особенно при переменных режимах работы, поэтому пылеугольные топки с тепловой мощностью менее 20 МВт не делают.

|

|

|

Топливо измельчается в мельничных устройствах и вдувается в топочную камеру через пылеугольные горелки. Транспортирующий воздух, вдуваемый вместе с пылью, называется первичным.

При камерном сжигании твердых топлив в виде пыли летучие вещества, выделяясь в процессе ее прогрева, сгорают в факеле как газообразное топливо, что способствует разогреву твердых частиц до температуры воспламенения и облегчает стабилизацию факела. Количество первичного воздуха должно быть достаточным для сжигания летучих. Оно составляет от 15 - 25 % всего количества воздуха для углей с малым выходом летучих (например, антрацитов) до 20 - 55 % для топлив с большим их выходом (бурых углей). Остальной необходимый для горения воздух (его называют вторичным) подают в топку отдельно и перемешивают с пылью уже в процессе горения.

Для того чтобы пыль загорелась, ее нужно сначала нагреть до достаточно высокой температуры. Вместе с нею, естественно, приходится нагревать и транспортирующий ее (т. е. первичный) воздух. Это удается сделать только путем подмешивания к потоку пылевзвеси раскаленных продуктов сгорания.

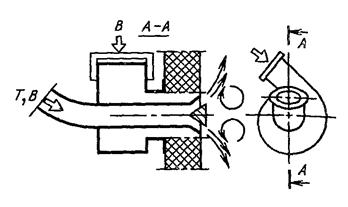

Хорошую организацию сжигания твердых топлив (особенно трудносжигаемых, с малым выходом летучих) обеспечивает использование так называемых улиточных горелок (рис. 30).

Рис. 30. Прямоточно-улиточная горелка для твердого пылевидного топлива: В — воздух; Т, В — топливо, воздух

|

|

|

Угольная пыль с первичным воздухом подается в них через центральную трубу и благодаря наличию рассекателя выходит в топку в виде тонкой кольцевой струи. Вторичный воздух подается через «улитку», сильно закручивается в ней и, выходя в топку, создает мощный турбулентный закрученный факел, который обеспечивает подсос больших количеств раскаленных газов из ядра факела к устью горелки. Это ускоряет прогрев смеси топлива с первичным воздухом и ее воспламенение, т. е. создает хорошую стабилизацию факела. Вторичный воздух хорошо перемешивается с уже воспламенившейся пылью благодаря сильной его турбулизации. Наиболее крупные пылинки догорают в процессе их полета в потоке газов в пределах топочного объема.

При факельном сжигании угольной пыли в каждый момент времени в топке находится ничтожный запас топлива — не более нескольких десятков килограммов. Это делает факельный процесс весьма чувствительным к изменениям расходов топлива и воздуха и позволяет при необходимости практически мгновенно изменять производительность топки, как при сжигании мазута или газа. Одновременно это повышает требования к надежности снабжения топки пылью, ибо малейший (в несколько секунд!) перерыв приведет к погасанию факела, что связано с опасностью взрыва при возобновлении подачи пыли. Поэтому в пылеугольных топках устанавливают, как правило, несколько горелок.

При пылевидном сжигании топлив в ядре факела, расположенном недалеко от устья горелки, развиваются высокие температуры (до 1400-1500 °С), при которых зола становится жидкой или тестообразной. Налипание этой золы на стенки топки может привести к их зарастанию шлаком. Поэтому сжигание пылевидного топлива чаще всего применяют в котлах, где стены топки закрыты водоохлаждаемыми трубами (экранами), около которых газ охлаждается и взвешенные в нем частицы золы успевают затвердеть до соприкосновения со стенкой. Пылевидное сжигание может применяться также в топках с жидким шлакоудалением, в которых стены покрыты тонкой пленкой жидкого шлака и расплавленные частицы золы стекают в этой пленке.

Теплонапряжение объема в пылеугольных топках обычно составляет 150-175 кВт/м3, увеличиваясь в небольших топках до 250 кВт/м3. При хорошем перемешивании воздуха с топливом принимается αв =1,2÷1,25; qмех = 0,5÷6 % (большие цифры - при сжигании антрацитов в небольших топках); qхим = 0 ÷1%.

В камерных топках удается после дополнительного размола сжигать отходы углей, образующиеся при их обогащении на коксохимических заводах (пром-продукт), коксовые отсевы и еще более мелкий коксовый шлам.

Циклонные топки. Специфический способ сжигания осуществлен в циклонных топках. В них используют достаточно мелкие частицы угля (обычно мельче 5 мм), а необходимый для горения воздух подают с огромными скоростями (до 100м/с) по касательной к образующей циклона. В топке создается мощный вихрь, вовлекающий частицы в циркуляционное движение, в котором они интенсивно обдуваются потоком. В результате интенсивного горения в топке развиваются температуры, близкие к адиабатным (до 2000 °С). Зола угля плавится, жидкий шлак стекает по стенкам. По ряду причин от применения таких топок в энергетике отказались, и сейчас они используются в качестве технологических — для сжигания серы с целью получения SO2 в производстве H2SO4, обжига руд и т. д. Иногда в циклонных топках осуществляют огневое обезвреживание сточных вод, т. е. выжигание содержащихся в них вредностей за счет подачи дополнительного (обычно газообразного или жидкого) топлива.

Топки с кипящим слоем. Устойчивое горение пылеугольного факела возможно только при высокой температуре в его ядре - не ниже 1300—1500 °С. При этих температурах начинает заметно окисляться азот воздуха по реакции N2 + O2= 2NO. Определенное количество NO образуется и из азота, содержащегося в топливе. Оксид азота, выброшенный вместе с дымовыми газами в атмосферу, доокисляется в ней до высокотоксичного диоксида NO2. В СССР предельно допустимая концентрация NO2 (ПДК), безопасная для здоровья людей, в воздухе населенных пунктов составляет 0,085 мг/м3. Чтобы обеспечить ее, на крупных тепловых электростанциях приходится строить высоченные дымовые трубы, разбрасывающие дымовые газы на возможно большую площадь. Однако при сосредоточении большого количества станций недалеко друг от друга и это не спасает.

В ряде стран регламентируется не ПДК, а количество вредных выбросов на единицу теплоты, выделенной при сгорании топлива. Например, в США для крупных предприятий допускается выброс 28 мг оксидов азота на 1 МДж теплоты сгорания. В СССР нормы выбросов составляют для разных топлив от 125 до 480 мг/м3.

При сжигании топлив, содержащих серу, образуется токсичный SO2, действие которого на человека к тому же суммируется с действием NO2.

Эти выбросы служат причиной образования фотохимического смога и кислотных дождей, вредно влияющих не только на людей и животных, но и на растительность. В Западной Европе, например, от таких дождей погибает значительная часть хвойных лесов.

Если в золе топлива оксидов кальция и магния недостаточно для связывания всего SO2 (обычно нужен двух- или трехкратный его избыток по сравнению со стехиометрией реакции), к топливу подмешивают известняк СаСО3. Известняк при температурах 850—950 °С интенсивно разлагается на СаО и СО2, а гипс CaSO4 не разлагается, т. е. реакция справа налево не идет. Таким образом, токсичный SO2 связывается до безвредного практически нерастворимого в воде гипса, который удаляется вместе с золой.

С другой стороны, в процессе деятельности человека образуется большое количество горючих отходов, которые не считаются топливом в общепринятом смысле: «хвосты» углеобогащения, отвалы при добыче угля, многочисленные отходы целлюлозно-бумажной промышленности и других отраслей народного хозяйства. Парадоксально, например, что «порода», которую около угольных шахт складывают в огромные терриконы, зачастую самовозгорается и длительное время загрязняет дымом и пылью окружающее пространство, но ни в слоевых, ни в камерных топках ее не удается сжечь из-за большого содержания золы. В слоевых топках зола, спекаясь при горении, препятствует проникновению кислорода к частицам горючего, в камерных не удается получить нужную для устойчивого горения в них высокую температуру.

Возникшая перед человечеством настоятельная необходимость разработки безотходных технологий поставила вопрос о создании топочных устройств для сжигания таких материалов. Ими стали топки с кипящим слоем.

Псевдоожиженным (или кипящим) называется слой мелкозернистого материала, продуваемый снизу вверх газом со скоростью, превышающей предел устойчивости плотного слоя, но недостаточной для выноса частиц из слоя. Интенсивная циркуляция частиц в ограниченном объеме камеры создает впечатление бурно кипящей жидкости, что и объясняет происхождения названия.

Физически продуваемый снизу плотный слой частиц теряет устойчивость потому, что сопротивление фильтрующемуся сквозь него газу становится равным весу столба материала на единицу площади поддерживающей решетки. Поскольку аэродинамическое сопротивление есть сила, с которой газ действует на частицы (и соответственно по третьему закону Ньютона — частицы на газ), то при равенстве сопротивления и веса слоя частицы (если рассматривать идеальный случай) опираются не на решетку, а на газ.

Средний размер частиц в топках с кипящим слоем обычно составляет 2—3 мм. Им соответствует рабочая скорость псевдоожижения (ее берут в 2—3 раза больше, чем wк) 1,5 ÷ 4 м/с. Это определяет в соответствии площадь газораспределительной решетки при заданной тепловой мощности топки. Теплонапряжение объема qv принимают примерно таким же, как и для слоевых топок.

Простейшая топка с кипящим слоем (рис. 31) во многом напоминает слоевую и имеет с ней много общих конструктивных элементов. Принципиальное различие между ними заключается в том, что интенсивное перемешивание частиц обеспечивает постоянство температуры по всему объему кипящего слоя.

Рис. 31. Схема топки с кипящим слоем: 1 - выгрузка золы; 2 - подвод воздуха под слой; 3 - кипящий слой золы и топлива; 4 - подвод воздуха к забрасывателю; 5 - ротор забрасывателя; 6 - ленточный питатель; 7 - топливный бункер; 8 - топочный объем; 9 - экранные трубы; 10 - острое дутье и возврат уноса; 11- обмуровка топки; 12 - тепло-воспринимающие трубы в кипящем слое; В - вода; П – пар.

Поддержание температуры кипящего слоя в необходимых пределах (850 - 950 °С) обеспечивается двумя различными способами. В небольших промышленных топках, сжигающих отходы или дешевое топливо, в слой подают значительно больше воздуха, чем это необходимо для полного сжигания, устанавливая αв ≥ 2.

При том же количестве выделенной теплоты  температура газов уменьшается по мере увеличения αв, ибо та же теплота тратится на нагрев большого количества газов.

температура газов уменьшается по мере увеличения αв, ибо та же теплота тратится на нагрев большого количества газов.

В крупных энергетических агрегатах такой метод снижения температуры горения неэкономичен, ибо «лишний» воздух, уходя из агрегата, уносит и теплоту, затраченную на его нагрев (возрастают потери с уходящими газами — см. далее). Поэтому в топках с кипящим слоем крупных котлоагрегатов размещают трубы 9 и 12 с циркулирующим в них рабочим телом (водой или паром), воспринимающим необходимое количество теплоты. Интенсивное «омывание» этих труб частицами обеспечивает высокий коэффициент теплоотдачи от слоя к трубам, что в некоторых случаях позволяет уменьшить металлоемкость котла по сравнению с традиционным. Топливо устойчиво горит при его содержании в кипящем слое, составляющем 1 % и менее; остальные 99 % с лишним — зола. Даже при столь неблагоприятных условиях интенсивное перемешивание не позволяет зольным частицам блокировать горючие от доступа к ним кислорода (в отличие от плотного слоя). Концентрация горючих при этом оказывается одинаковой по всему объему кипящего слоя. Для удаления золы, вводимой с топливом, часть материала слоя непрерывно выводится из него в виде мелкозернистого шлака — чаще всего просто «сливается» через отверстия в подине, поскольку кипящий слой способен течь как жидкость.

Топки с циркуляционным кипящим слоем. В последнее время появились топки второго поколения с так называемым циркуляционным кипящим слоем. За этими топками устанавливают циклон, в котором улавливаются все недогоревшие частицы и возвращаются обратно в топку. Таким образом, частицы оказываются «запертыми» в системе топка — циклон— топка до тех пор, пока не сгорят полностью. Эти топки имеют высокую экономичность, не уступающую камерному способу сжигания, при сохранении всех экологических преимуществ.

Топки с кипящим слоем широко используются не только в энергетике, но и в других отраслях промышленности, например, для сжигания колчеданов с целью получения SО2, обжига различных руд и их концентратов (цинковых, медных, никелевых, золотосодержащих) и т. д. (С точки зрения теории горения обжиг, например, цинковой руды по реакции 2ZnS+3O2 = 2ZnO + 2SO2 есть сгорание этого специфического «топлива», протекающее, как и все реакции горения, с выделением больших количеств теплоты.) Большое распространение, особенно за рубежом, топки с кипящим слоем нашли для огневого обезвреживания (т. е. сжигания) различных вредных отходов производства (твердых, жидких и газообразных) — шламов осветления сточных вод, мусора и т.д.

Тема 12. Печи химической промышленности. Принципиальная схема топливной печи. Классификация печей химической промышленности. Основные типы печей, особенности их конструкции. Тепловой баланс печей

Печи химической промышленности. Принципиальная схема топливной печи

Промышленная печь представляет собой энерготехнологический агрегат, предназначенный для термической обработки материалов с целью придания им необходимых свойств. Источником теплоты в топливных (пламенных) печах служат различные виды углеродного топлива (газ, мазут и др.). Современные печные установки часто представляют собой крупные механизированные и автоматизированные агрегаты высокой производительности.

Наибольшее значение для выбора технологического режима процесса имеет оптимальная температура технологического процесса, которая определяется термодинамическим и кинетическим расчетами процессов. Оптимальным температурным режимом процесса называют температурные условия, при которых обеспечивается максимальная производительность по целевому продукту в данной печи.

Обычно рабочая температура в печи несколько ниже оптимальной, она зависит от условий сжигания топлива, условий теплообмена, изоляционных свойств и стойкости футеровки печи, теплофизических свойств перерабатываемого материала и др. факторов. Например, для обжиговых печей рабочая температура находится в интервале между температурой активного протекания окислительных процессов и температурой спекания продуктов обжига. Под тепловым режимом печи понимают совокупность процессов инерции теплоты, теплоты массообмена и механики сред, обеспечивающих распределения теплоты в зоне технологического процесса. Тепловой режим зоны технологического процесса определяет тепловой режим всей печи.

На режим работы печей оказывает большое влияние состав газовой атмосферы в печи, необходимый для правильного протекания технологического процесса. Для окислительных процессов газовая среда в печи должна содержать кислород, количество которого колеблется от3 до 15% и больше. Для восстановительной среды характерно низкое содержание кислорода (до 1-2%) и присутствие восстанавливающих газов (СО, Н2 и др.) 10-20% и больше. Состав газовой фазы определяет условия сжигания топлива в печи и зависит от количества воздуха, поступающего на горение.

Движение газов в печи оказывает существенное влияние на технологический процесс, на горение и теплопередачу, а в печах, «кипящего слоя» или вихревых печах движение газов является основным фактором устойчивой работы. Принудительное движение газов осуществляется дымососами и вентиляторами.

На скорость технологического процесса влияет движение материала, подвергающегося термообработке.

Схема печной установки включает следующие элементы: топочное устройство для сжигания топлива и организации теплообмена; рабочее пространство печи для выполнения целевого технологического режима; теплообменные устройства для регенерации теплоты дымовых газов (подогрев газа, воздуха); утилизационные установки (запечные котлы-утилизаторы) для использования теплоты уходящих газов; тяговое и дутьевое устройство (дымососы, вентиляторы) для удаления сгорания топлива и газообразных продуктов термической обработки материалов и подачи воздуха к горелкам, форсункам под колосники; очистительные устройства (фильтры и т.п.).

2014-02-18

2014-02-18 4467

4467