Классификация лекций

Школьная лекция – это развернутое теоретическое изложение, которое опирается на конкретный исторический материал, подвергаемый учителем научному анализу и синтезу и подводящее учащихся к научным выводам, оценкам и обобщениям.

Школьная лекция в учебно-воспитательном процессе имеет следующие функции:

· информативную,

· ориентирующую,

· стимулирующую,

· теоретико-методологическую,

· развивающую и воспитывающую,

· методическую.

Лекция затем и избирается учителем, чтобы дать учащимся дополнительную и новую для них информацию об изучаемом объекте, которой нет ни в учебнике, ни в учебных пособиях.

Лекция затем и избирается, чтобы помочь учащимся ориентироваться в сообщаемой учителем новой информации, содержащейся в привлекаемой им научной литературе.

Лекция затем и избирается, чтобы стимулировать самостоятельную работу учащихся над источниками и исторической литературой, что будет способствовать расширению кругозора учащихся, развитию их интереса и любознательности.

|

|

|

Лекция затем и избирается, чтобы сформировать у учащихся первоначальные теоретико-методологические основы изучаемых ими курсов истории как закономерного, факторально-обусловленного процесса и те элементарные принципы и методы, с помощью которых он познается как объективно существовавшая (существующая) реальность.

Лекция затем и избирается, чтобы развивать мышление учащихся и воспитывать их как патриотов своей страны, как будущих граждан, стремящихся к социальной справедливости и демократии.

Лекция затем и избирается, чтобы научить учащихся видеть в изучаемом объекте (общество, государство, хозяйство, культура, цивилизация и т.д.) систему, все части которой взаимосвязаны и взаимообусловлены. План лекции и методика его «исполнения» – лучший инструмент формирования, развития и совершенствования логико-методических основ мышления учащихся.

Перечисленные функции в учебно-воспитательном процессе истории реализуется в разных типах лекции по-разному. И тут встает вопрос о типологии школьной лекции. Типы лекции устанавливаются в зависимости от того принципа, который кладется в основу их классификации. Возможно выдвинуть, по крайней мере, три таких основания, что и представим в таблице.

| Точки зрения | Первая точка зрения | Вторая точка зрения | Третья точка зрения | |

| Принципы классификации | Дидактические задачи | Место в учебно-воспитательном процессе | Характер содержания | |

| Типы лекций | 1. Вводная лекция | 1.Лекция, предваряющая самостоятельную работу учащихся | 1.Информационная лекция | |

| 2. Тематическая | ||||

| 2.Проблемная лекция | ||||

| 3. Заключительная | ||||

| 2.Лекция, завершающая определенный этап самостоятельной работы учащихся | ||||

| 4. Обзорная | ||||

| 3. Смешанная (сочетающая первый и второй тип лекции) | ||||

| 5.Лекция-консультация |

Учителя пользуются в большей степени типами лекций, группируемых по дидактическим целям. Приведем примеры. Вводную лекцию учитель использует на первых уроках изучения того или иного курса истории. Так, в начале учебного года учитель использует вводную лекцию в 8 классе по новой западно-европейской истории «Мир к началу XIX века», в которой знакомит учащихся с территорией, хозяйством, культурой, политическим строем страны.

|

|

|

Тематическая лекция избирается учителем в том случае, когда в учебнике недостаточен материал по той или иной проблеме, а учебная программа требует ее освещения. Именно так обстоит дело по теме «Внешняя политика СССР в конце 30 – начале 40-х гг. ХХ века».

Заключительная лекция используется учителем после изучения крупных тем (разделов) курса для того, чтобы подвести учащихся к научным оценкам и существенно важным выводам. Именно таковой можно считать лекцию в 9 классе «Всемирно-историческое значение победы СССР в годы Второй мировой войны (1941-1945 гг.)».

Обзорной лекцией учитель пользуется, когда необходимо за сравнительно короткое время «обозреть» значительный по объему изученный на нескольких уроках материал. «Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. в России и их историческое значение» – вот одна из тем для упомянутой лекции.

И, наконец, лекции–консультации учитель использует в процессе подготовки учащихся к экзаменам в выпускных классах. Педагог фиксирует проблемы и вопросы, которые были недостаточно изучены (или совсем не изучались) и дает учащимся конкретно-исторический и теоретический материал для их полноценных ответов на экзаменах.

Таким образом, мы рассмотрели виды живого слова учителя, которые избираются им для воссоздания фактов-событий и типичных фактов общественной жизни.

Это – первая группа видов живого слова учителя, обеспечивающая воссоздание прошлого. Однако существует и вторая группа видов живого слова учителя, обеспечивающая познание сущности исторического процесса. К ее рассмотрению мы и переходим.

Важное место в этой группе приемов отводиться объяснению.

Объяснение – это раскрытие внутренних связей и зависимостей, закономерностей, смысла и значения исторических явлений [57].

Объяснение включает в себя такие виды живого слова, как краткое сообщение, элементы рассказа, описания, требует использования наглядности и, конечно, богатства фактов. «Без знания фактов объяснить нечего»[58], - говорил Ф.П. Коровкин.

Объяснение используется при раскрытии причинно-следственных связей, содержания исторических понятий, временных и локальных закономерностей истории.

Объяснение очень гибкий вид живого слова учителя.

Объяснение учитель использует при раскрытии гениального военного маневра Д.И. Донского, Тарутинского стратегического замысла Кутузова, смысла и значения борьбы Руси против татаро-монгольских завоеваний, исторического значения заключения Советским правительством договора о ненападении с фашистской Германией 23 августа 1939 г. и т.д. одним словом, объяснение занимает самое видное место в педагогическом инструментарии творчески работающего учителя истории средней школы.

Объяснение весьма эффективно, как было уже сказано, когда оно «опирается» на наглядность – схему, таблицу, график, диаграмму, историческую карту, портретное изображение деятеля истории и т.д.

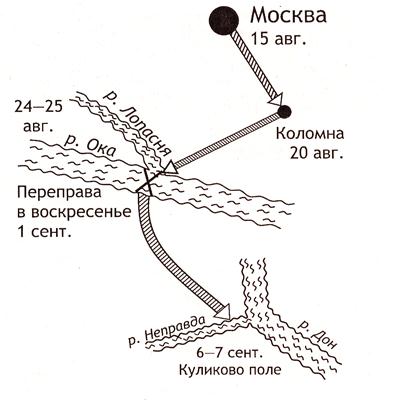

Приеду лишь один пример. Так на уроке «Куликовская битва 8 сентября 1380 года» учитель использует схему, изображающую движение народного ополчения под руководством Московского князя Дмитрия Ивановича из Москвы (15 августа, пятница, 1380 г.) до Куликова поля (8 сентября, раннее утро понедельника).

|

|

|

(15 августа – 7 сентября 1380 г.)»

Обратите внимание на своеобразный «крюк» движения, который предпринял великий князь. Ставится вопрос: «Почему Дмитрий Иванович не повел свое ополчение прямо на Куликово поле? К сожалению, ни Н.М. Карамзин, ни В.О. Ключевский не объясняют нам замыслов великого князя. Лишь С.М. Соловьев пытался привести некоторые факты, которые могут пролить свет на загадочный крюк.

После получения благословения от небесного покровителя Руси Сергия Радонежского Дмитрий Иванович»… назначил всем полкам собираться в Коломну к 15 августа, отправили сторожей в степь, которые должны были извещать его о движении Мамая… 20 августа великий князь выступил из Коломны и, притая границы своего княжества, стал на Оке, при устье Лопасни[59], оседомляясь о движении неприятельских»[60]. Слово «нарочно» (см. примечание) ничего не объясняет.

В «крюке» Дмитрия Ивановича заключено много замыслов. Коротко говоря, они состоят в следующем.

Во-первых, Дмитрий Иванович спланировал дать бой Мамаю в выгодных для себя географических условиях (Куликово поле было избрано им заранее. Он там побывал заранее вместе с Боброком). А чтобы это совершилось, нужно было устроить так, чтобы встреча с войском Мамая для него была неожиданной. Поэтому великий князь, знал, что Мамай окажется на Куликовом поле ранним утром 8 сентября, длил время, предпринимая обходной маневр (крюк).

Во-вторых, «крюк» позволял московскому князю обойти стороной Рязанское княжество, князь которого Олег Иванович был сторонником Мамая. Это позволяло Дмитрию Ивановичу не провоцировать последнего на военные действия и иметь спокойный тыл.

В-третьих, медленное движение полков московского князя давало возможность присоединяться к нему ополчений со всей Руси.

И, в-четвертых, маневр Дмитрия Ивановича напугал Литовского князя Ягайло, шедшего на соединение с Мамаем, литовец убрался восвояси, тем самым ослабил супостата.

|

|

|

Объяснение понятий нередко включается в рассказ учителя. Учащимся 4 класса так, к примеру, раскрывается понятие «родовая месть»:

«Каждый род защищал своих. Если чужой убивал родственника, то весь род мстил за убитого. Это – родовая месть». Такое объяснение включается обычно в рассказ. Вот пример: «В лесу на охоте столкнулись члены двух родов. Из-за добычи завязалась драка. В драке охотники убили двоих из соседей и отняли добычу. Родственники убитых решили отомстить за убийство. Через несколько дней они напали на поселок, где жили убийцы, убили их, а поселок подожгли. Огонь быстро охватил все постройки. К утру вместо изб торчали лишь обгорелые бревна. Так отомстили соседи. В те времена такая расправа была обычна. Это – родовая месть»[61].

Нередко объяснение на уроках истории переходит в толкование и разбор. «Толковать – давать чему-[либо] толк, смысл, значение; выводить догадки и заключения свои; толмить, толмячить – заставить понять», - так написано в словаре В.И. Даля[62].

В своем живом слове учитель стремится не только создать у учащихся конкретные исторические представления (боярин, крепостной крестьянин, русские города после батыевых погромов и т.д.), но и направить мысль учащихся на правильное толкование исторических фактов и вызвать у них научно-объективные оценки и отношения к историческим событиям (фактам), деятелям, классам и народным массам. Именно толкование избирает учитель, например, чтобы продемонстрировать учащимся прогрессивное значение деятельности Петра I, объединения русских земель вокруг Москвы, победы России в Отечественной войне 1812 г. и т.д.

Известны и средства для толкования:

· целеустремленный и содержательный отбор учителем материала для урока; он должен раскрывать основные положения урока и фиксировать их внимание на главном;

· тон изложения учителя (эмоциональный, но спокойный и рассудительный);

· в живом слове должно преобладать объяснение.

В педагогической практике чаще всего имеет место соединение объяснения и толкования, преходящего в разбор. Разбор происходит либо в форме монолога учителя, либо в форме его беседы с учащимися. Творчески работающий учитель истории обязан широко использовать такой прием устного изучения фактов, понятий и исторических связей – как характеристику, представляющий собой разновидность описания.

Характеристика исторического явления (страны, деятеля, общественного класса, социальной группы, народа) – это точно сформулированное перечисление его существенных черт и особенностей в их внутренней связи [63].

Характеристики бывают краткими, развернутыми, сравнительными (контрастными) и обобщающими.

Характеристика может включать одно-два слова, но такие слова иногда выражают сущность исторического деятеля, события и эпохи очень точно, емко и весьма выразительно.

Великий русский писатель Л.Н. Толстой после 9 января 1905 г. начертал в своем дневнике о русском самодержце: Николай II – «Чингиз-хан с телефоном». Н.С. Хрущева народ прозвал «Никита – кукурузник», М.С. Горбачева «Иудой с отметиной на лбу» и т.д.

А.М. Горчаков (князь, министр иностранных дел России (1856-1882) охарактеризовал Россию после Крымской войны (1853-1856 гг.): «Россию упрекают в том, что она изолируется и молчит. Говорят, что Россия дуется. Россия не дуется, она собирается с силами»[64]. Эти выразительные слова облетели всю Европу. Слова «Россия собирается с силами» не были пустым звуком. Они указывали на то, что главное внимание правительства было перенесено на реформы внутри страны, на подготовку отмены Парижского мира.

А вот характеристика русского народа, принадлежащая перу Бальтазара Руссова (Ревельский летописец, немецкий пастор, современник Ивана Грозного): «Русские в крепостях являются сильными военными людьми. Происходит это от следующих причин: во-первых, русские – работящий народ, русский в случае надобности неутомим во всякой опасности и тяжелой работе, днем и ночью; во-вторых, русский с юности привык поститься и обходиться скудной пищей; если только у него есть вода, мука, соль и водка, то он долго может прожить этим, а немец – не может»[65].

Классическим примером сравнительной (или контрастной) являются характеристики А.С. Пушкина Петра I и Карла XII в его поэме «Полтава».

Обобщенная характеристика, как правило, начинается с вырисовывания внешних черт исторического деятеля, затем оцениваются его идейные черты, а в заключение дается обобщенная оценка. Классическим примером является обобщенная характеристика, данная К. Марксом А. Тьеру в его работе «Гражданская война во Франции». В первой ее части К. Маркс дает мастерски выполненную галерею портретов членов правительства «национальной обороны», названного им «правительством Франции, состоящим из пленников Бисмарка». Среди них Маркс выделяет А. Тьера и скрупулезно вычерчивает его фигуру, начиная с внешности: «карлик-чудовище в течение почти полустолетия очаровывал французскую буржуазию, потому что он предсталяет собою самое совершенное идейное выражение ее собственной классовой испорченности; «лжец в качестве историка», «Мирабо-муха», «закоренелый рутинер», хотя и «обладал гибкими способностями», все силы мозга которого ушли в язык»[66].

Затем вот такая яркая штрихованная мозаика переходит в обобщенную характеристику Тьера: «Мастер мелких государственных плутней, виртуоз в вероломстве и предательстве, набивший руку во всевозможных банальных подвохах, низких уловках и гнусном коварстве парламентской борьбы партий, не останавливающийся перед тем, чтобы раздуть революцию, как только слетит с занимаемого поста, и потопит ее в крови, как только захватит власть в свои руки; напичканный классовыми предрассудками вместо идей, вместо сердца наделенный тщеславием, такой же грязный в частной жизни, как гнусный в жизни общественной, даже теперь, разыгрывая роль французского Суллы, Тьер не может удержаться, чтобы не подчеркнуть мерзости своих деяний своим смешным чванством»[67].

В школьном преподавании используется (хотя и не столь широко, как следовало бы) прием персонификации, состоящий в том, что характеристика, данная историческому деятелю, переносится на общественный класс или социальные группы, типичным представителем которых он выступает. Нетрудно заметить: в только что приведенный характеристике Тьера Маркс его представил как представителя французской буржуазии второй половины XIX в.

Исключительную по своей яркости характеристику развивающегося класса буржуазии, олицетворяя ее в образе Фигаро, дает А.И. Герцен в своих «Письмах во Франции»: «Буржуазия явилась на сцене самым блестящим образом в лице хитрого, увертливого, шипучего как шампанское, цирюльника и дворецкого, словом в лице Фигаро… теперь бог благословил всеми дарами земными, он обрюзг, отяжелел, ненавидит голодных и не верит в бедность, называя ее ленью и бродяжничеством… Чернь победила, и Фигаро выгнал ее в три шеи с площади и поставил национальную гвардию с полицией у дверей, чтобы не пускать сволочь Фигаро стал аристократом, граф Фигаро-Альмавива, канцлер Фигаро, герцог Фигаро, пэр Фигаро»[68].

Если внимательно присмотреться к характеристикам Тьера и Фигаро, олицетворяющих буржуазию, то легко заметить много методически общего, что использовали и Маркс и Герцен.

Не могу не отослать (приводить не стану) к образной характеристике народа во время восстания в Москве (1661 г.) против выпуска медных денег («Медный бунт»), принадлежащей перу С.М. Соловьева[69].

Особенно учитель должен хлопотать о характеристиках исторических деятелей и нарядных масс, поскольку центром, ядром истории является человек, а совокупность человеческих личностей – это народ. Ни одно имя исторического деятеля, названного на уроке, не должно оставаться без характеристики – либо краткой, либо развернутой, либо сравнительной, либо обобщенной. Не потому методическая мысль разработала схему характеристики деятелей истории. Ее следует привести. Вот она.

Схема характеристики исторического деятеля

· Имя, отчество, фамилия, границы жизни;

· Описание внешнего облика (если возможно, оно должно опираться на портретное изображение);

· Рассказ о его поступках и действиях с объяснением их «светлых и темных сторон», и какая из них «перевешивает» для выяснения вопроса о степени прогрессивности личности;

· Выясняется, чьи интересы (какой социальной группы, общественного класса и народных масс) выражала характеризуемая личность;

· Высказывание личности по существенно важному для того времени вопросу;

· Оценки личности его современниками;

· Высказывание потомков о личности;

· Исходя из приведенного материала, делается общая оценка личности.

Для развития исторического мышления учащихся не меньшее значение, чем характеристики имеет обсуждение – один из многих приемов устного изучения истории.

2014-02-18

2014-02-18 801

801