МЭГ

ССП

Способы выделения сигнала из шума позволяют отмечать в записи ЭЭГ изменения потенциала, связаные с любым фиксированным событием (событийно-связанные потенциалы – ССП – последовательность позитивных и негативных колебаний в интервале до 500 мс, иногда до 1000 мс):

§  колебания, связанные с активностью двигательной коры (моторный потенциал, или потенциал, связанный с движением);

колебания, связанные с активностью двигательной коры (моторный потенциал, или потенциал, связанный с движением);

§ потенциал, связанный с намерением произвести определенное действие (так называемая Е-волна);

§ потенциал, возникающий при пропуске ожидаемого стимула.

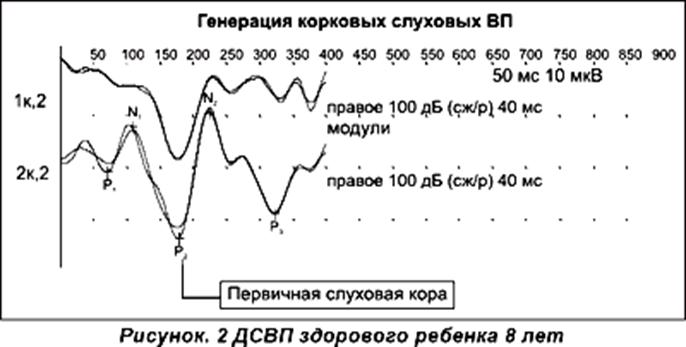

Количественные методы оценки ВП и ССП предусматривают, в первую очередь, оценку амплитуд (размах колебаний компонентов, мкВ) и латентностей (время от начала стимуляции до пика компонента, мс).

Помимо этого, используются и более сложные варианты анализа.

Феноменологический уровень – анализ конфигурации, компонентного состава и топографических особенностей ВП. Его возможности связаны с совершенствованием способов количественной обработки ВП, начиная от оценки латентностей и амплитуд и кончая производными показателями. Математический аппарат обработки ВП, включает факторный, дисперсионный, таксономический и другие виды анализа.

|

|

|

Физиологический уровень – выделение источников генерации компонентов ВП, т.е. установление роли отдельных структур мозга в происхождении отдельных компонентов ВП. Наиболее признанным здесь является деление ВП на экзогенные (отражают активность специфических проводящих путей и зон) и эндогенные компоненты (отражают активность неспецифических ассоциативных проводящих систем мозга). Длительность тех и других зависит от модальности стимула (в зрительной системе ЛП экзогенных компонентов ВП не превышает 100 мс).

Функциональный уровень предполагает использование ВП как инструмента, позволяющего изучать физиологические механизмы поведения и познавательной деятельности человека и животных (?).

ВП как единица психофизиологического анализа. [1] Если рассматривать психофизиологический анализ как метод изучения мозговых механизмов психической деятельности, то ВП отвечают большинству требований, которые могут быть предъявлены единице такого анализа.

ВП является психонервной реакцией, т.е. прямо связан с процессами психического отражения.

ВП имеет количественные характеристики в виде параметров отдельных непрерывно связанных между собой компонентов (латентности и амплитуды), а значит, может быть операционализирован. Существенно, что эти параметры имеют разное функциональное значение в зависимости от особенностей экспериментальной модели.

|

|

|

В то же время, ВП обладает структурной однородностью. Его разложение на элементы (компоненты), осуществляемое как метод анализа, позволяет охарактеризовать лишь отдельные стадии процесса переработки информации, при этом утрачивается целостность процесса как такового.

ВП занимает весь временной интервал между стимулом и реакцией, а значит, соответствуют всем процессам, приводящим к возникновению поведенческого ответа. При этом конфигурация ВП зависит от характера поведенческого акта и особенностей функциональной системы, обеспечивающей данную форму поведения. Отдельные компоненты ВП рассматриваются как отражение этапов афферентного синтеза, принятия решения, включения исполнительных механизмов, достижения полезного результата. В такой интерпретации ВП выступают как единица психофизиологического анализа поведения. Идеи о целостности и системности ВП как корреляте поведенческого акта нашли наиболее полное отражение в исследованиях В.Б. Швыркова.

Основная область применения ВП в психофизиологии связана с изучением физиологических механизмов и коррелятов познавательной деятельности человека (когнитивная психофизиология). ВП в нем используются в качестве полноценной единицы психофизиологического анализа.

Первые электромагнитные поля (ЭМП) нервной системы были зарегистрированы у лягушки с расстояния 12 мм при возбуждении седалищного нерва. Магнитное поле сердца человека (около 1 миллионной доли земного магнитного поля) впервые было записано в 1963 г, мозга – Д. Коеном (Koen D.) из Массачусетского технологического института в 1968 г. Магнитным методом он зарегистрировал спонтанный альфа-ритм у здоровых испытуемых и изменение активности мозга у эпилептиков. Первые ВП с помощью магнитометров были получены несколько лет спустя.

Сначала для регистрации ЭМП были использованы индукционные катушки с большим количеством витков. С увеличением их числа чувствительность системы возрастает. Число витков в первых таких катушках достигало миллиона. Однако чувствительность их оставалась невысокой и они не регистрировали постоянное ЭМП. Создание новых магнитометров связано с открытием Б. Джозефсона, за которое он получил Нобелевскую премию (между двумя сверхпроводниками, разделенными диэлектриком, вблизи ЭМП возникает ток). На основе этого открытия Б. Джозефсона были созданы СКВИДы – сверхпроводниковые квантомеханические интерференционные датчики. Магнитометры, работающие на базе СКВИДа, очень дороги, в качестве диэлектрика их регулярно заполняют жидким гелием.

Дальнейшее совершенствование магнитометров связано с удешевлением – разработкой квантовых магнитометров с оптической накачкой (МОН), в которых вместо жидкого гелия используются пары щелочного металла цезия (не требуют криогенной техники). В них от общего источника по световодам поступает световой сигнал, и достигает фотодетекторов. Колебания ЭМП мозга человека модулируют сигнал на фотодетекторах. Каждый магнитометр имеет множество датчиков, что позволяет получать пространственную картину распределения ЭМП. Современные магнитометры (СКВИДы и др.) обладают высокой временной и пространственной разрешающей способностью (до 1 мм и 1 мс).

Для МЭГ, так же как и для ЭЭГ, существует проблема увеличения соотношения "сигнал-шум", поэтому усреднение ответов также необходимо. Из-за различной чувствительности ЭЭГ и МЭГ к источникам активности особенно полезно комбинированное их использование. МЭГ по сравнению с ЭЭГ обладает рядом преимуществ:

§ бесконтактный метод регистрации,

§ не испытывает искажений от кожи, подкожной жировой клетчатки, костей черепа, твердой мозговой оболочки, крови и др.

§ в МЭГ отражаются только источники активности, которые расположены тангенциально (параллельно черепу), МЭГ не реагирует на радиально ориентированные источники. Благодаря этим свойствам МЭГ позволяет определять локализацию только корковых диполей, тогда как в ЭЭГ суммируются сигналы от всех источников независимо от их ориентации, что затрудняет их разделение.

|

|

|

§ МЭГ не требует индифферентного электрода и снимает проблему выбора места для реально неактивного отведения.

Мозговая ткань не имеет собственных энергетических ресурсов, и увеличение локального кровотока используют в качестве косвенного признака локальной мозговой активации. Метод разработан в 50-х и начале 60-х годов и основан на измерении скорости вымывания из ткани мозга радиоактивной метки:

§ изотопов ксенона или криптона (изотопный клиренс)

§ атомов водорода (водородный клиренс).

Чем интенсивнее кровоток в данном участке мозга, тем быстрее в нем будет накапливаться содержание радиоактивной метки и быстрее происходить ее вымывание. Регистрация метки производится с помощью многоканальной гамма-камеры. Используют шлем со специальными сцинтилляционными датчиками (до 254 штук).

При инвазивном методе изотоп вводят в кровяное русло через сонную артерию. Регистрацию начинают через 10 с после инъекции и продолжают в течение 40-50 с. Недостаток этого метода состоит в том, что можно исследовать только одно полушарие, которое связано с той сонной артерией, в которую сделана инъекция. Кроме того, не все области коры снабжаются кровью через сонные артерии.

Неинвазивный способ (более популярен) – изотоп вводят через дыхательные пути. Человек в течение 1 мин вдыхает очень малое количество инертного газа ксенона-133, а затем дышит нормальным воздухом. Через дыхательную систему изотоп попадает в кровь и и достигает мозга, а с венозной кровью уходит из мозговой ткани к легким и выдыхается. В отличие от инвазивного метода в этом случае метка распространяется на оба полушария.

При измерении водородного клиренса в мозг вживляют ряд металлических электродов для регистрации сдвига электрохимического потенциала, который создается подкислением тканей Н+. Этот метод на человеке применяют в медицинских целях: для уточнения клинического диагноза при опухолях, инсультах, травмах.

|

|

|

Пространственное разрешение методов, применяемых для измерения локального мозгового кровотока, достаточно хорошее: для изотопных датчиков – 2 см, для измерения водородного клиренса – 250 мкм. Существенным недостатком этих методов является низкое временное разрешение (2 мин). Поэтому техника измерения локального мозгового кровотока хороша для оценки тонических изменений или характеристики фоновой мозговой активности и малопригодна для изучения ее динамики.

2014-02-24

2014-02-24 1891

1891