Доза облучения определяет концентрацию внедренной в пластину примеси.

Энергия ионов определяет глубину проникновения примеси в пластину.

Основные параметры ионного легирования. Особенности ионного легирования.

Основные параметры процесса ионного легирования.

1. Энергия ионов Е - энергия, с которой примесь внедряется в полупроводник.

E=q • n • U, где q - элементарный заряд;

n - кратность ионизации иона (обычно n = 1);

U - ускоряющее напряжение.

Обычно Е = 20 - 200 кэВ

2. Плотность тока ионного пучка j

Обычно j = 0,1 - 100 мкА/см2

3. Доза облучения Q

Q = j • t; где t - время облучения полупроводниковой пластины.

Для ИМС используют дозы облучения Q = 0,02 – 1000 мкКул /см2

3. Угол наклона ионного пучка к направлению главной кристаллографической

Обычно составляет 7 - 8°.

Особенности ионного легирования.

Преимущества:

4. высокая точность и воспроизводимость глубины и степени легирования за счет легкого контроля параметров ионного легирования;

5. время процесса составляет несколько минут;

6. низкие температуры процесса;

7. возможность формирования практически любого профиля легирования;

8. точное воспроизведение рисунка маски при локальном легировании.

Недостатки:

1. необходимость проведения отжига;

2. трудно воспроизводимы глубокие легированные слои;

3. сложно однородно залегировать пластины большого диаметра из-за расфокусировки ионного пучка;

4. сложность оборудования

Довольно часто на практике ионное легирование совмещают с процессом диффузии:

1. ионным легированием загоняют примесь в полупроводниковую пластину (т.е. проводят "загонку" примеси), а затем пластины передают на диффузионный отжиг (т.е. проводят "разгонку" примеси). Благодаря сочетанию достоинств легирования и диффузии получают нужное распределение примеси при необходимой глубине слоя.

2. в слой поликремния, лежащий на поверхности пластины, ионным легированием внедряют примесь, а затем проводят диффузионный отжиг ("разгонку") для перераспределения примеси из поликремния в пластину.

Тема: Плазмохимические процессы.

Общие сведения о вакууме, ионизации газа, плазме.

Вакуумом называется разреженное состояние газа, т.е. такое состояние, при котором давление газа в некотором замкнутом герметичном объеме ниже атмосферного давления.

Для того, чтобы создать вакуум в какой- либо установке, из нее необходимо откачать газы. Идеальный вакуум получить нельзя (вакуум - пустота).

Единицами измерения вакуума являются: 1 Паскаль (Па) или 1 мм ртутного столба.

1 мм рт. столба = 133 Па (1 Па = 1 Н/м2)

760 мм рт. столба ≈ 105 Па

Молекулы газа массой m в количестве n, находясь в замкнутом объеме и ударяясь со среднеквадратичной скоростью v о стенки сосуда (в котором они находятся), создают в нем давление

Если Р = 105 – 101 Па, в сосуде создан низкий вакуум

Если Р = 10-1 – 101 Па - средний вакуум

Если Р = 10-1 – 10-5 Па - высокий вакуум

Если P < 10-5 Па - сверхвысокий вакуум

Для получения вакуума в установках используются механические и диффузионные насосы.

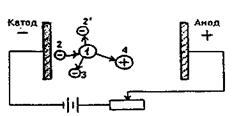

Ионизацией газа называется процесс превращения нейтральных молекул газа в положительно заряженные ионы.

4.  нейтральная молекула газа

нейтральная молекула газа

5. первичный электрон

6. отраженный первичный электрон

7. вторичный электрон

8. положительно заряженный ион газа

В обычных условиях в газе всегда присутствуют свободные электроны. Если в газ поместить катод и анод, то под действием электрического поля эти электроны начинают ускоряться при своём движении в сторону анода. Сталкиваясь на своём пути с нейтральной молекулой газа, первичный электрон выбивает из молекулы газа вторичный электрон, превращая нейтральную молекулу в положительно заряженный ион. Отраженный первичный электрон и вторичный электрон ускоряются под действием электрического поля и ионизируют другие молекулы газа.

При высоком напряжении электрического поля процесс ионизации газа приобретает лавинообразный характер. Газ становится проводником электрического тока.

При столкновении нейтральных молекул газа с электронами происходит возбуждение этих молекул и их ионизация. При этом концентрация положительно заряженных ионов газа и концентрация электронов приблизительно одинаковы и очень высоки. Такое состояние газовой среды называется плазмой.

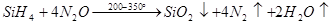

Плазмохимическое осаждение SiO2

При плазмохимическом осаждении (ПХО) SiO2 происходит разложение сложных кремнийсодержащих соединений под действием высокочастотного (ВЧ) разряда, образующего в газовой среде при пониженном давлении низкотемпературную кислородную плазму.

Температура процесса более низкая, чем при пиролитическом осаждении SiО2, поэтому получаемый оксид кремния можно использовать для пассивации поверхности ИМС (защиты от внешних воздействий), т.к. при осаждении такого окисла не происходит взаимодействия кремния с металлом межсоединений, а созданные в полупроводниковой пластине области р- и n- типа проводимости не увеличивают своих размеров.

В качестве рабочих газов используют соединения кремния и окислители:

или

Скорость осаждения SiO2 в этом методе составляет 0,1 - 10 мкм/час. Осажденные пленки отличаются от пленок, полученных без плазмы, большей плотностью, лучшей адгезией, низким уровнем механических напряжений. Однако они имеют остаточный заряд.

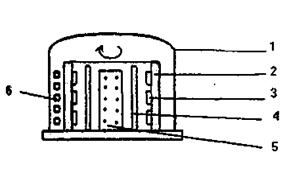

Схема реактора установки для ПХО

1  - вакуумная камера

- вакуумная камера

2 - подложкодержатель

3 - п/п пластины

4 - штыревые электроды

5 - газораспределитель

6 - инфракрасный нагреватель

7 ПХО проводят в установках серии УВП.

Подложкодержатель выполнен в виде вращающейся пирамиды из дюралюминия, на внутренней поверхности которой крепятся пластины. Плазма зажигается между штыревыми электродами, включенными в сеть ВЧ - генератора. Газовую смесь подают через газораспределитель. Нагрев пластин осуществляется системой ИК – ламп

Плазмохимическое травление (ПХТ)

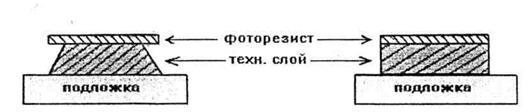

При изготовлении ИМС высокой степени интеграции (БИС и СБИС), размеры элементов которых достигают 0,5 - 1,0 мкм, жидкостные методы травления не могут быть использованы из-за их недостатков. Более эффективны при этом «сухие» методы обработки, основанные на взаимодействии газоразрядной плазмы с поверхностным слоем подложек.

|

При «сухих» методах нет бокового подтравливания, характерного для химического жидкостного травления, поэтому клин травления уменьшается (или вообще отсутствует), и вертикальный профиль рельефного рисунка элементов приближается к идеальному, т.е. процесс ПХТ - анизотропен.

Кроме того, «сухое» травление слабо зависит от адгезии фоторезиста к подложке и после снятия фоторезиста не требуется проведения операций промывки и сушки пластин.

2014-02-24

2014-02-24 485

485