Как было показано выше, турбины турбобуров при прокачивании через их лопаточный аппарат постоянного расхода жидкости развивают крутящий момент, прямо пропорциональный частоте вращения ротора. Эта зависимость для всех типов турбин описывается известным уравнением Эйлера (15.1), из которого вытекает связь крутящего момента на турбине с частотой вращения ее ротора (на экстремальном режиме). Поскольку при заданном значении расхода бурового раствора и ограниченном числе ступеней (как правило, 300 - 330) турбина должна обеспечивать определенный тормозной крутящий момент, необходимый для устойчивой работы турбобура; частота вращения вала при холостом режиме также не может быть ниже вполне определенной величины. Расчеты показывают, что при Q = 30 л/с, Мт = 4000 Нм, z = 300 значение nх не может быть ниже 18 с-1.

С целью снижения частоты вращения вала турбобура, в первую очередь на холостом режиме, при сохранении прежних значений крутящего момента, т.е. для увеличения отношения Мт/nх, применяют различные способы регулирования характеристики турбобура. Рассмотрим основные из них, которые используются в опытных конструкциях турбобуров.

|

|

|

Клапанное регулирование. Наиболее эффективное регулирование характеристики турбобура, т.е. максимальное снижение n при том же значении М, достигается при регулировании расхода жидкости, протекающей через лопатки турбин, с помощью клапанного устройства. При этом в зависимости от схемы забойного двигателя клапан устанавливается в бурильных трубах (при обычном турбобуре) или в полом валу турбобура. Последний вариант представляется наиболее целесообразным, так как часть бурового раствора при этом не сбрасывается в кольцевое пространство скважины над турбобуром, а суммируясь с основным потоком, поступает непосредственно на долото.

Клапанное регулирование применяется только при использовании турбины с уменьшающимся к тормозному режиму перепадом давления. При этом открытие клапана осуществляется автоматически, за счет изменения перепада давления на трубине, в зависимости от режима работы. На тормозном режиме клапан полностью закрыт и вся жидкость поступает на лопатки турбины. По мере разгона турбобура перепад давления увеличивается и через клапан сбрасывается все больше жидкости. Максимальное открытие клапана соответствует холостому режиму работы турбобура.

Клапанное регулирование позволяет получить нелинейную, прогнутую к началу (в М - п координатах) моментную характеристику, что имеет большое практическое значение, так как при этом уменьшается минимально устойчивая частота вращения вала турбобура.

|

|

|

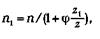

Частоту вращения на холостом режиме можно определить по формуле:

(15.7)

(15.7)

где nх - частота вращения вала турбобура без клапана на холостом режиме.

Как видно из формулы (15.7), возможность максимального снижения п определяется значением а, которое для реальных турбин с уменьшающимся к тормозному режиму перепадом давления, например для А7НЧС, составляет 1,95.

Регулирование с помощью ступеней гидродинамического торможения. С целью снижения частоты вращения вала турбобура на холостом режиме применяют ступени гидродинамического торможения (ГТ). Ступени ГТ представляют собой плоскую решетку, профили статора и ротора которой наклонены к плоскости, перпендикулярной оси вала турбобура под одним углом. При вращении такой решетки в среде потока бурового раствора на роторе ступени ГТ возникает крутящий момент, пропорциональный частоте вращения и направленный в сторону, противоположную движению вала. Важной особенностью гидродинамического торможения является то, что при п = 0 крутящий момент на ступенях ГТ не возникает и, следовательно, тормозной момент турбины не уменьшается.

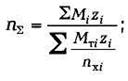

Результирующая частота вращения вала турбобура определяется по формуле

(15.8)

(15.8)

где nl, n - частота вращения вала турбобура соответственно при использовании ступеней ГТ и без ступеней ГТ; z1 z - число ступеней соответственно ГТ и турбины; φ - коэффициент, определяющий эффективность гидротормоза, φ = 0,9-1,25.

Для современных конструкций плоских гидродинамических решеток торможения коэффициент φ = 0,9-1,0.

Перепад давления на ступенях гидроторможения практически не зависит от режима работы турбобура и определяется по эмпирической формуле:

(15.9)

(15.9)

где р - перепад давления, МПа; ξ - коэффициент гидравлического сопротивления одной ступени гидроторможения; Q - расход бурового раствора, м3/с; ρ - плотность бурового раствора, кг/см3; z - число ступеней гидротормоза.

Для турбобуров диаметрами 240 и 195 мм, значение ξ составляет 0,003 и 0,0065 соответственно.

Регулирование путем сочетания турбин разного типа. Этот способ заключается в сборке на одном валу турбобура разнотипных турбин, работающих при одинаковом расходе бурового раствора. Его следует применять в случае, когда в наличии имеются два типа турбин и более, каждый из которых в отдельности не удовлетворяет требованиям технологии бурения.

Следует отметить, что применение комбинации двух (и более) типов турбин, либо турбины и гидротормоза, собранных на одном валу, энергетически менее выгодно, чем использование одного (оптимального) типа турбины при том же числе ступеней, так как в каждом конкретном случае перепад давления на турбине оптимального типа будет ниже, чем такой же, получающийся при сочетании турбин двух типов и более. Однако такую турбину для каждого конкретного случая бурения нужно специально спроектировать и изготовить. А наличие, например, двух типов турбин - тихоходной и быстроходной, либо турбины и гидротормоза позволяет оперативно получать вполне приемлемую характеристику турбобура и в случае необходимости изменять ее.

Так как характеристики турбин разные, то суммарный крутящий момент турбобура образуется в результате сложения моментов, развиваемых каждым типом турбин:

(15.10)

(15.10)

где Мi - крутящий момент, развиваемый турбиной i -го типа. Суммарный перепад давления:

(15.11)

(15.11)

где р i - перепад давления на турбине i-го типа.

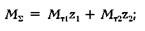

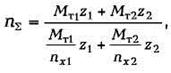

Результирующая частота вращения на холостом режиме определяется из выражения:

(15.12.)

где nΣ - результирующая частота вращения вала турбобура на холостом режиме; Мti, - тормозной момент турбины i-го типа; nxi - частота вращения турбины i-го типа на холостом режиме.

В частности, если используются два типа турбин, то параметры результирующей энергетической характеристики определяются по формулам:

|

|

|

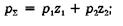

тормозной момент -

(15.13)

(15.13)

перепад давления -

(15.14)

(15.14)

частота вращения на холостом режиме -

|

(15.15)

где Мт1, pl, nx1, zl - соответственно тормозной момент одной ступени, перепад давления на одной ступени, частота вращения на холостом режиме, число ступеней турбины 1-го типа соответственно; Мт2, р2, nx2, z2 -то же, для турбины 2-го типа.

Регулирование с помощью перетоков жидкости в турбине. Исследованиями установлено, что при увеличении радиального зазора между ротором и статором турбины с уменьшающимся к тормозному режиму перепадом давления в отличие от турбин нормального типа возрастает прогиб линии моментов. Это объясняется тем, что зазор выполняет функцию нерегулируемого гидросопротивления, а рабочий поток жидкости через турбину разделяется на два, один из которых поступает на лопатки турбины, а другой - в зазор. В результате изменения перепада давления на лопатках, который определяется режимом работы турбин, соотношение между двумя потоками меняется. Это явление было использовано при разработке новых турбин высокоциркулятивного типа с увеличенным радиальным зазором. Эти турбины, имеющие шифр А7ПЗ, имеют нелинейную моментную характеристику. Отношение МТ/nx у них в 1,35 раза выше, чем у обычных турбин. Кроме того, как уже отмечалось, прогиб линии моментов позволяет снизить минимально устойчивую частоту вращения.

Эффективность применения ступеней ГТ с такими турбинами значительно возрастает, что также объясняется наличием прогиба у линии момента этой турбины.

2014-02-24

2014-02-24 1709

1709