ПРОЧИЕ КЛАССИФИКАЦИИ

ХОЗЯЙСТВЕННО-КУЛЬТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

ЯЗЫКОВАЯ (ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ) КЛАССИФИКАЦИЯ

Изучение расовых признаков очень важно для доказательства единства происхождения человечества, равноправия народов и рас. Это важно также для разрешения многих биологических и исторических проблем, связанных с происхождением человека и его рас, их расселением на Земле, смешением и взаимодействием.

Можно определить расы как территориальные группы людей, выделяемые на основании их генетического родства, которое проявляется внешне в определенном физическом сходстве по многим признакам. При этом далеко не все телесные наследственные особенности людей могут считаться расовыми, а только те из них, которые имеют известный ареал своего распространения. Наследственный характер и наличие географического ареала распространения - вот два необходимых условия для того, чтобы какой-нибудь конкретный физический признак мог считаться расовым.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

География человечества. Экономическая дифференциация мира. География человечества

Лекция 3

Изучение любых глобальных проблем неразрывно связано с определением структуры человеческого общества и особенностей его распространения на планете.

В современной этнологии (науке, изучающей процессы формирования и развития различных этнических групп (народов), их идентичность, формы их культурной самоорганизации, закономерности их коллективного поведения и взаимодействия) принято разделять все народы по следующим основаниям: географическому, антропологическому, языковому и хозяйственно-культурному.

С помощью классификации этносов выделяются условные географические регионы, в которых расселены народы мира. Эта классификация используется главным образом при внешнем описании народов и в некоторых случаях, когда пространственное расселение народов может иметь существенное значение при решении этнологических проблем.

Классификация такого типа опирается на факт географического соседства народов и отражает совместный характер их проживания в пределах какой-то определенной, чаще всего обширной территории. Так появились понятия «народы Кавказа», «народы Восточной Европы» и т.д.

Но подобное географическое объединение народов возможно лишь в той мере, в какой географический принцип классификации совпадает с этническим. Сам уровень использования географического принципа классификации довольно высок, поскольку он применим только к обширным зонам, в пределах которых и осуществляется его относительное совпадение с этническим. Географическая классификация не отвечает на вопросы о происхождении народов, о процессах их формирования, о хозяйственном и культурном облике, об уровне социально-экономического развития, но позволяет пространственно упорядочить и распределить этносы по регионам. Поэтому географическая классификация носит вспомогательный характер и ею пользуются лишь в той степени, в какой она обнаруживает свое совпадение с группировкой народов по другим критериям, т.е. в рамках крупных регионов. При классификации этносов внутри ограниченных областей от нее приходится отказываться.

Единой принятой во всех странах географической классификации не существует. Самое простое деление: народы Австралии и Океании, народы Азии, народы Америки, народы Африки, народы Европы.

Согласно отечественной научной традиции, антропология как наука изучает процесс происхождения человека, его эволюцию, расогенез, морфологические и физические особенности. В основе антропологической классификации лежит принцип деления народов по расам. В ней акцент делается на биологическом, генетическом родстве между различными этническими группами.

Одним из создателей расовой (антропологической) классификации является французский ученый Франсуа Бернье (1684), которому принадлежит также авторство самого термина «раса».

Использование в этнологии антропологической классификации обусловлено тем, что язык и культура могут распространяться и без перемещения антропологических типов, но носители определенных расовых признаков никогда не переселяются, не принося с собой определенной культуры и языка.

Границы антропологических типов зачастую совпадают с историко-этнографическими областями.

В отечественной и зарубежной антропологии до сих пор отсутствует единая система классификации рас, но наиболее распространенной в настоящее время является классификация, в несоответствии с которой выделяют четыре большие расы:

1) европеоиды (евразийская раса);

2) монголоиды (азиатско-американская раса);

3) негроиды (африканская раса);

4) австралоиды (океанийская раса).

Вообще, вся история человечества представляет собой историю переселений и завоеваний одних народов другими. Но если народы-завоеватели часто оказывали довольно большое влияние на культуру завоеванного народа, то антропологические последствия переселений были куда менее заметны. Ведь завоевателей не может быть слишком много, и, во всяком случае, их значительно меньше, чем коренного населения, даже если часть его истребляется в ходе нашествия. Во внешности общих потомков наследие побежденных чаще всего оказывается гораздо заметнее, чем наследие победителей.

Этническая картина Российской Федерации является достаточно пестрой в расовом аспекте, так как в ней проживают свыше 130 наций, народностей и этнических групп (самый большой этнос - русские - составляет 120 млн человек, самая маленькая этническая группа - керки - около 100 человек). В составе всего населения России этнологи насчитывают 10 малых рас.

Объяснение такого разнообразия ученые видят в том, что по территории нашей страны проходит граница между основными ареалами распространения двух больших рас - европеоидной и монголоидной. Процессы расового смешения имеют здесь многовековую историю. Поэтому населению России никогда не был свойствен расизм как неприятие представителей какой-либо расы.

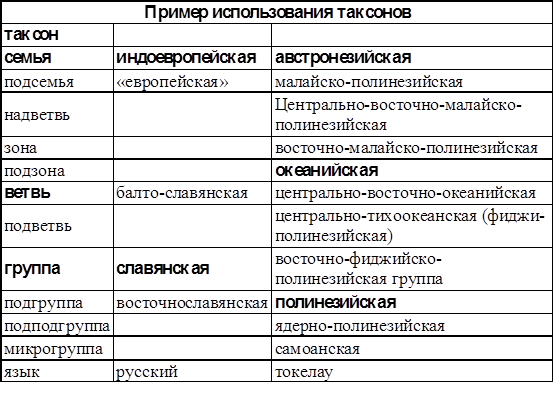

Среди различных видов классификаций этносов языковая (лингвистическая) классификация является, пожалуй, самой важной, поскольку она дает наиболее конкретное представление об этническом родстве соответствующих народов, об общих истоках происхождения той или иной культуры. Во всех сколько-нибудь полных этнических обзорах земного шара народы, как правило, группируются в соответствии с принципом лингвистической принадлежности.

Языковая панорама современного мира отличается богатством и сложностью. Ученым известно около 6000 языков, на которых разговаривают различные этнические общности и группы. Причем только в редких странах люди разговаривают на одном языке, зато есть страны, где существует более 100 языков.

В основе языковой классификации лежат два критерия: язык и этническая принадлежность. Язык вообще является основой человеческой культуры, так как представляет собой чисто человеческий способ передачи информации посредством системы специально производимых символов. Возникновение языка шло параллельно с развитием культуры и становлением современного человека.

Язык - общественное явление и может существовать только в обществе. Языки подвержены самым различным изменениям: спонтанным, а также обусловленных заимствованиями из чужого языка, вследствие чего наличие общих слов вовсе не обязательно свидетельствует о родстве языков. Таким образом, языки проходят столь же сложные пути исторического развития, как и этнические общности. И так как этносы и языки часто совпадают, языковая классификация составляет одну из основ выделения этнических общностей и установления их происхождения.

Этнологический смысл языковой классификации заключается в том, что народы, принадлежащие к одной языковой семье, обычно имеют общие элементы в своей материальной и духовной культуре.

Языковая систематика - вспомогательная дисциплина, помогающая упорядочивать изучаемые лингвистикой объекты —языки, диалекты и группы языков. Результат такого упорядочивания также называется систематикой языков.

В основе систематики языков лежит генетическая классификация языков: эволюционно-генетическая группировка является естественной, а не искусственной, она достаточно объективна и устойчива (в отличие от зачастую быстро меняющейся ареальной принадлежности).

Индоевропейские языки ~ 2,5 млрд носителей, включая индоарийские языки, германские языки и балто-славянские языки;

Сино-кавказские языки ~ 1,5 млрд носителей, включая основной китайский язык;— крупная языковая семья, распространённая в Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Объединяет около 300 языков.

Урало-алтайские языки ~ 0,5 млрд носителей, включая основные тюркские языки.

Ученые-лингвисты выделяют 12 таких языковых семей, охватывающих около 96% языков мира. В свою очередь, каждая из семей подразделяется на подсемьи, или ветви, состоящие из языков, более близких друг другу, чем языкам других подразделений.

Одной из самых распространенных языковых семей, представленной на всех континентах Земли, является индоевропейская, время формирования которой ученые относят к эпохе бронзы. Она включает в себя все славянские языки, балтийские, германские, кельтские, романские, иранские, индоарийские языки, что говорит о родстве и единстве происхождения этих народов. Объединение в одну финно-угорскую группу языков говорит о родстве таких народов, как финны, карелы, эстонцы, венгры, ханты, манси.

Кроме языков, объединенных в группы и семьи, есть ряд языков, не причисленных ни к какой группе или семье: баскский, кетский, нивский, айнский и др.

Первое место по численности среди народов Земли (19% общего населения) занимает этническая группа сино-тибетской языковой семьи Хань. Она является крупнейшей народностью в Китае (92 %) и специальных административных районах КНР Гонконг (95 %) и Макао (96 %), а также в Китайской Республике (98 %) и Сингапуре (76,8 %).

Сегодня доказано родство больших языковых семей Европы, Африки и Азии: афразийской (семитско-хамитской), картвельской, индоевропейской, дравидийской, уральской, алтайской.

Также есть серьезные гипотезы, обосновывающие родство языков аборигенов Австралии с языками народов Южной Индии.

В самое последнее время появилась серьезная гипотеза, согласно которой северокавказские языки не только состоят в родстве между собой, но и составляют вместе с синотибетскими языками (в их число входит и китайский) надсемью того же уровня, что и ностратическая.

Но есть и еще более интересная гипотеза, утверждающая, что все люди мира говорят на одном языке.

Иными словами, этническая дифференциация человечества носит комплексный характер. В связи с этим при формировании этнической картины мира языковая классификация учитывает строгое языковое родство между народами и этническое своеобразие каждого из них.

Всего в мире в настоящее время насчитывается 225 государств, имеющих постоянное население и являющихся суверенными.

В них проживает от 3 до 5 тыс. этносов и этнических групп.

Однако все их население распределено очень неоднородно. В отмеченных выше государствах проживает более 60% населения мира. В то же время в 62 крупных и средних государствах (с населением свыше 10 млн человек в каждом) сосредоточено почти 95% всего населения Земли. И наконец, в мире насчитывается 38 карликовых стран (с числом жителей менее 100 тыс. человек), в которых живет в совокупности около 1 млн человек.

Сходство культур народов, живущих по соседству послужило основанием для еще одного вида классификации народов мира, получившего название хозяйственно-культурной классификации.

Хозяйственно-культурная классификация базируется на этнологических методах исследования хозяйства и культуры и используется при изучении этногенеза народов, их этнической истории, истории хозяйства, материальной и духовной культуры, проблем, связанных с этническими процессами культурных и исторических отношений между народами. Методологической основой такой типологизации является выделение хозяйственно-культурных типов.

Авторы хозяйственно-культурной классификации рассматривали факты одинаковых способов хозяйственной деятельности и типологически близких явлений культуры в сходных условиях географической среды как одинаковый ответ этнических групп на эти условия. Такой ответ они и назвали хозяйственно-культурным типом (ХКТ). В этнологии под хозяйственно-культурным типом понимаются определенные комплексы особенностей хозяйства и культуры, которые складываются исторически у разных народов, находящихся на близких уровнях социально-экономического развития и обитающих в сходных условиях среды.

Сама концепция ХКТ была разработана в нашей стране и используется сейчас для изучения этногенеза народов, их этнической истории, истории хозяйства, материальной и духовной культуры. Определяющие признаки хозяйственно-культурного типа -характер, облик и уровень развития хозяйства и хозяйственной деятельности людей. Облик и характер культуры имеют при этом важное, но нерешающее значение. Число хозяйственно-культурных типов ограничено и может быть увязано с этапами социально-экономического развития общества. Классификация этносов по хозяйственно-культурным типам касается только традиционных культур и не идет дальше средних веков.

Эта классификация хороша для ранних этапов развития общества, но даже при этом она имеет границы применения. Так, многие этносы окажутся расчлененными: например, среди чукчей выделяются оленеводы и охотники на морского зверя.

С позиций такого методологического подхода выделяются историко-этнографические области разного уровня – историко- этнографические провинции, области, подобласти и местные историко-этнографические районы. Так, например, в пределах бывшего СССР существовали четыре крупные историко-этнографические провинции: Европейская часть, Кавказ, Средняя Азия и Казахстан, Сибирь. Обычно каждая крупная историко- этнографическая провинция имеет более мелкие области. В Сибири, например, выделяются такие области, как ямало-таймырская, западно-сибирская, восточно-сибирская, камчатско-чукотская, амуро-сахалинская. Структура историко-этнографических областей используется обычно для выделения групп народов при их описании: народы Поволжья и Прикамья, народы Северного Кавказа, народы Сибири и Дальнего Востока и т.д.

Использование хозяйственно-культурной классификации и народов оправдано в этнологии при изучении культуры и быта на синхронном уровне и редко применяется в исследованиях по этногенезу. В процессе использования такой классификации неизбежны случаи объединения в одну группу народов заведомо разного происхождения. Правда, на заключительных этапах этногенетического исследования хозяйственно-культурная классификация приобретает важное значение, так как она отражает один из аспектов исторической и географической дифференциации человечества.

В дополнение к рассмотренным можно назвать еще несколько видов классификаций этнических общностей. Из них следует отметить прежде всего конфессиональную принадлежность (христианство: католицизм, протестантизм, православие; ислам: суннизм, шиизм и др.); тип культуры; форму семьи; вид орудий труда и оружия; форму жилищ и поселений и т.п. Все они имеют важное значение при изучении частных проблем этнологической науки и могут выполнять вспомогательную роль при рассмотрении общей этнической картины мира. Каждый отдельный вид классификации не в состоянии отразить все этническое многообразие мира, и поэтому все они должны использоваться лишь в совокупности или отдельно с учетом конкретных исследовательских задач.

2014-02-09

2014-02-09 1531

1531