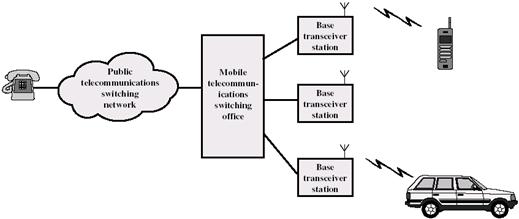

На рис. 5 показаны основные элементы сотовой системы. Примерно в центре каждой ячейки находится базовая станция. Базовая станция состоит из антенны, контроллера и нескольких трансиверов, которые служат для связи в каналах, выделенных этой ячейке. Контроллер используется для обработки соединений мобильного устройства с остальной сетью. В любой момент в пределах ячейки могут быть активными и перемещаться несколько пользователей мобильной связи, сообщающихся с базовой станцией. Каждая базовая станция подсоединена к коммутатору мобильных телекоммуникаций (mobile telecommunications switching office — MTSO), причем один коммутатор MTSO может обслуживать несколько базовых станций. Связь между коммутатором MTSO и базовой станцией может быть как проводной, так и беспроводной. Коммутатор MTSO устанавливает соединение между мобильными устройствами. Кроме того, MTSO соединен также с телефонной или телекоммуникационной сетью общего пользования и может соединять стационарных абонентов с сетью общего пользования и мобильных абонентов с сотовой сетью. Коммутатор MTSO выделяет для каждого соединения голосовой канал, выполняет переключения (о которых мы поговорим ниже) и контролирует звонки для передачи информации о счетах.

|

|

|

Рис. 5. Общий вид сотовой системы

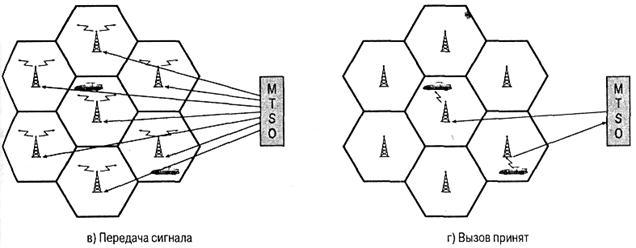

Работа сотовой системы полностью автоматизирована и не требует от пользователя никаких действий, кроме заказа разговоров и ответа на звонки. Между мобильным устройством и базовой станцией можно устанавливать каналы связи двух типов: каналы управления и информационные кан алы. Каналы управления используются для обмена информацией, касающейся заказа и поддержания звонка, а также установления связи между мобильным устройством и ближайшей к нему базовой станцией. Информационные каналы служат для передачи голоса или данных между пользователями. На рис. 6 показаны шаги, которые следует предпринять для обычного соединения двух мобильных пользователей, находящихся в зоне действия одного коммутатора MTSO.

· Инициализация мобильного устройства. Включенное мобильное устройство проводит сканирование и выбирает самый сильный настроечный канал управления, используемый данной системой (см. рис. 6, а). Ячейки с различными полосами частот периодически транслируют сигналы в различных настроечных каналах. Приемник мобильного устройства выбирает самый сильный настроечный канал и начинает его прослушивать. В результате этой процедуры мобильное устройство автоматически выбирает антенну базовой станции той ячейки, в пределах которой оно будет действовать[1]. Затем выполняется квитирование между мобильным устройством и коммутатором MTSO, контролирующим данную ячейку, что тоже осуществляется через базовую станцию этой ячейки. Квитирование используется для опознания пользователя и для регистрации его местоположения. Все время, пока включено мобильное устройство, эта процедура сканирования периодически повторяется, что позволяет следить за движением устройства. Если устройство входит в новую ячейку, выбирается новая базовая станция. Кроме того, мобильное устройство следит за сигналами избирательного вызова.

|

|

|

· Звонок с мобильного устройства. Звонок с мобильного устройства начинается с отправки номера вызываемого устройства по предварительно выбранному каналу (см. рис. 6, б). Приемник мобильного устройства сначала проверяет, свободен ли настроечный канал, анализируя информацию впрямом (от базовой станции) канале. Когда обнаруживается, что канал свободен, мобильное устройство может начинать передачу в соответствующем обратном (к базовой станции) канале. Базовая станция в свою очередь отправляет запрос на коммутатор MTSO.

· Избирательный вызов. Далее коммутатор MTSO пытается установить связь с вызываемым устройством. Коммутатор отправляет адресное сообщение определенной базовой станции, в зависимости от номера вызывающего мобильного устройства (см. рис. 6, в). Каждая базовая станция передает сигналы избирательного вызова в собственном выделенном настроечном канале.

· Принятие вызова. Вызываемое мобильное устройство распознает свой номер в настроечном канале, за которым следит внастоящий момент, и отвечает данной базовой станции. Базовая станция отправляет ответ на коммутатор MTSO, который устанавливает канал связи между вызывающей и вызываемой базовыми станциями. В то же самое время коммутатор MTSO выбирает подходящий канал информационного обмена внутри ячейки каждой базовой станции и уведомляет каждую базовую станцию, которые в свою очередь уведомляют свои мобильные устройства (см. рис. 6, г). Оба мобильных устройства настраиваются на выделенные им каналы.

д) Исходящий вызов е) Переключение

Рис. 6. Пример мобильного сотового соединения

· Текущий вызов. Пока поддерживается соединение, два мобильных устройства обмениваются голосовыми сигналами или данными, проходящими через соответствующие базовые станции и коммутатор MTSO (см. рис.6, д).

· Переключение. Если мобильное устройство во время соединения выходит за пределы одной ячейки и входит в зону действия другой, то старый информационный канал следует заменить каналом, выделенным новой базовой станции в новой ячейке (см. рис. 6, е). Система осуществляет это изменение, не прерывая звонка и не беспокоя пользователя.

Система также выполняет некоторые другие функции, не представленные на рис. 6.

· Блокирование вызова. Если при звонке с мобильного устройства все информационные каналы, выделенные ближайшей базовой станции, заняты, то мобильное устройство предпринимает предварительно заданное количество последовательных попыток установления связи. После определенного количества неудачных попыток пользователю возвращается сигнал "занято".

· Завершение вызова. Когда один или оба пользователя вешают трубку, об этом узнает коммутатор MTSO и освобождает информационные каналы обеих базовых станций.

· Потеря вызова. Если в определенный период соединения из-за интерференции или слабого сигнала базовая станция не может поддерживать минимально требуемую интенсивность сигнала, то информационный канал связи с пользователем прерывается, о чем уведомляется коммутатор MTSO.

· Звонки стационарным и удаленным мобильным абонентам от стационарных и удаленных мобильных абонентов. Коммутатор MTSO подключен к коммутатору общественной телефонной сети. Это означает, что коммутатор MTSO может устанавливать соединение между мобильным пользователем из своей зоны и стационарным абонентом через телефонную сеть. Более того, MTSO может соединяться через телефонную сеть либо через выделенные каналы связи с удаленными MTSO и устанавливать соединение между мобильным пользователем из своей зоны и удаленным мобильным пользователем.

|

|

|

Эффекты распространения радиоволн в мобильной связи

Радиосвязь с подвижными объектами имеет свои сложности, отсутствующие в проводных или стационарных беспроводных системах связи. Особого внимания требуют два аспекта: интенсивность сигнала и эффекты распространения сигнала.

· Интенсивность сигнала. Интенсивность сигнала между базовой станцией и мобильным устройством должна быть достаточно высокой, чтобы поддерживать качество сигнала в приемнике, но при этом не слишком высокой, чтобы не создавать сильной интерференции с каналами других ячеек, которые используют ту же полосу частот. Ситуацию дополнительно усложняют несколько факторов. Уровень искусственного шума бывает очень разным. Например, шум зажигания автомобилей в диапазоне частот сотовой связи в городе гораздо больше, чем в пригороде. Есть и другие источники шумовых сигналов, характеристики которых в большой степени зависят от места. Поэтому интенсивность сигнала является переменной величиной и ведет себя как функция расстояния от базовой станции до точки в пределах ячейки. Кроме того, интенсивность сигнала динамически меняется по мере движения мобильного устройства.

· Замирание. Даже если интенсивность сигнала лежит в эффективном диапазоне, разрушить сигнал или вызвать его отклонение могут эффекты, возникающие при распространении сигнала (отражение (О), рассеяние (Р), дифракция (Д)).

Рис. 7. Отражение (О), рассеяние (Р) и дифракция (Д), возникающие при распространении сигнала

При проектировании сотовой сети инженеры-связисты должны учитывать различные эффекты распространения сигнала, желаемый максимальной уровень мощности передачи на базовой станции и на мобильном устройстве, обычную характерную высоту антенны мобильного устройства и доступную высоту антенны базовой станции. На основе этих факторов и определяются размеры отдельной ячейки.

|

|

|

К сожалению, как было отмечено выше, эффекты распространения являются динамическими и их бывает трудно предсказать. Наилучшее, что можно сделать, — это разработать модель, основываясь на опытных данных, и, применив эту модель к данной окружающей среде, разработать правило определения размера ячейки. Одна из наиболее широко используемых моделей была представлена Окумурой (Okumura), а ее усовершенствование предложено Хатой (Hata). В качестве исходных данных был принят подробный анализ района Токио и получена информация о потерях на тракте для городской среды. Модель Хаты является обобщением опытных фактов, в котором учтено много условий и типов сред. В городской среде предлагается следующее выражение для потерь в тракте.

(2)

(2)

Здесь

fc — частота несущей в мегагерцах, которая варьируется от 150 до 1500 МГц;

ht — высота передающей антенны (базовой станции) в метрах, лежит в пределах 30-300 м;

hr — высота принимающей антенны (мобильного устройства) в метрах, лежит в пределах 1-10 м;

d — расстояние между антеннами в километрах, варьируется в пределах 1- 20 км;

А(hr) — поправочный коэффициент для высоты мобильной антенны.

Для небольших или средних городов поправочный коэффициент вычисляется по такой формуле:

(3)

(3)

Для больших городов множитель вычисляется по следующей формуле:

A(hr) = 8,29[lg(1,54/hr)]2 – 1,1 дБ для fc  300 МГц,

300 МГц,

А(hr) = 3,2[lg (11,75/hr)]2 – 4,97 дБ для fc.  300 МГц.

300 МГц.

Чтобы оценить потери на тракте для пригорода, формулу потерь для городской среды (1) нужно изменить следующим образом:

L д Б (пригород) = LдБ (город) – 2[lg(fc/28)]2 –5,4.

Для потерь на открытом пространстве формула выглядит следующим образом:

LдБ(открытая местность) = LдБ(город) – 4,78 lg(fc)2 – 18,733(lg/fc) –40,98.

Модель Окумуры/Хаты считается одной из лучших по точности предсказания потерь на тракте и представляет собой практический способ оценки потерь на тракте для множества ситуаций.

2014-02-09

2014-02-09 434

434