При ликвидации скважин большого диаметра (до 4м) технология работ аналогична описанной для вертикальных стволов за исключением того, что на глубине залегания коренных пород не устраивается полок перекрытия скважины. Скважины, как правило, не имеют лестничных отделений. Газоотводящий же трубопровод (его перфорированная часть) располагается на 10 м ниже полка перекрытия устья скважины.

Для ликвидации технологических скважин диаметром до 200 мм, обсаженных трубами в соответствии с требованиями «Правил безопасности в угольных и сланцевых шахтах», «Инструкции по проведению ликвидируемого тампонирования скважин на угольных месторождениях» (МУП СССР, М, 1979, -59с) предусматривается заполнение их глиноцементным раствором. Выбирается 1 м грунта вокруг устья скважины, обсадная труба срезается на 1 м ниже уровня поверхности. В оставленной колонне обсадных труб на глубине 1 м устанавливается металлическая труба-репер с заглушкой, на которой фиксируются основные данные о скважине (номер и глубина скважины, дата окончания бурения, дата ликвидации). Верхний конец репера располагается на 0,6м ниже уровня земли. По окончании установки репера устье скважины засыпается.

4.2. Технология ликвидации крутонаклонных, наклонных, пологих стволов и штолен

Крутонаклонные, наклонные, пологие стволы и штольни при их ликвидации заполняются закладочным материалом только частично. Нижние изолирующие перемычки устанавливаются на предельной глубине НП, ниже которой при обрушении пород кровли ствола (штольни) не возникают опасные деформации поверхности.

Принципиальные схемы ликвидации выработок приведены на рис.4.44.

Крутонаклонные стволы (рис. 4.44 а) ликвидируются путем установки одной необслуживаемой изолирующей перемычки, предназначенной для предотвращения сползания закладочного материала и для прекращения аэродинамических связей между горными выработками действующей или ликвидируемой шахты и земной поверхностью, возникающих вследствие усадки закладочного материала и образования пустот под кровлей ликвидированного ствола.

Перемычка устанавливается, как правило, на предельной глубине равной 20hB. При этом расстояние по вертикали от кровли выработки до контакта с наносами не должно быть меньше 10hB.

При наличии в наносах плывунов или песков с плывучими свойствами изолирующая перемычка возводится на предельной глубине НП=80м. Конструктивно эта перемычка выполняется в виде «упорной пробки» длиной 1,5-2 диаметра ствола, что исключает возможность ее сползания при разрушении крепи и обрушении пород в ниже расположенной части ствола, незаполненной закладочным материалом. Для предотвращения сползания перемычки ее тело армируется путем установки рельсов в виде ремонтин, заводимых в лунки в кровле и почве выработки. Количество ремонтин принимается в зависимости от крепи и состояния пород почвы и кровли и колеблется от 3 до 6 штук на 1 метр длинны упорной перемычки (пробки). Несущая способность перемычки должна учитывать отпор закладочного материала и приниматься с коэффициентом запаса 1,5 - 2,0.

Материал перемычки должен быть негорючим - бутобетон, бутовая кладка. Конструкция и материал перемычки определяется проектом с учетом угла наклона выработки, состояния крепи и боковых пород. Перемычки в обводненных выработках оборудуются трубами для перепуска воды.

В ряде случаев для облегчения конструкций изолирующих перемычек возможно их устройство без производства врубов.

В неустойчивых породах крепь выработок на расстоянии 5-10 м ниже перемычек должна обладать повышенной несущей способностью. Это достигается путем установки ремонтин, допонительных рам, полигональной крепи и т.п.

При ликвидации наклонных стволов (рис 4.44 б) согласно «ПБ в угольных шахтах» (2.7.2) необходимо сооружение двух перемычек, одна из которых устанавливается на расстоянии не менее 10 м от устья ствола (расстояние отмеряется по кровле выработки), а вторая на глубине от поверхности

где Кр - средневзвешенный коэффициент разрыхления толщи коренных пород. Принимается для аргиллитов - 1,15, алевролитов - 1,2, песчаников 1,25; h, - высота выработки вчерне, м. При отсутствии данных принимается равной 2,5 м.

Однако во всех случаях Нп > 10hв.

В пологих выработках предельная глубина установки изолирующей перемычки не менее 10hB.

В ликвидируемых стволах, пройденных под территорией без постоянного нахождения людей (вне застройки), предельная глубина расположения перемычки, определенная по формуле (4.41), уменьшается на 20%.

Участок выработки между перемычками и оставшаяся часть до земной поверхности заполняются закладочным материалом.

Технология ликвидационных работ такова. До засыпки ствола, когда проветривание осуществляется за счет общешахтной депрессии, демонтируются кабели и все трубопроводы в стволе на расчетной глубине от поверхности и в определенном проектом месте сооружается изолирующая опорная перемычка из штучного строительного материала (батолита, кирпича). В особо сложных условиях и углах наклона близких к 30-35° может быть возведено бетонное сооружение, усиленное анкерами. С целью улавливания поступающей сверху воды в период сооружения перемычки выше нее устраивается водосборник. В перемычке на высоте 1м предусматривается проем (по типу вентиляционного окна) площадью 0,5 м с деревянной луткой с целью перевода перемычки в изолирующий режим путем перекрытия проема воздухонепроницаемым щитом. Одновременно прокладывается газоотводящий трубопровод d = 100 мм с оставлением за перемычкой перфорированного конца длиной 5 м. Угол наклона трубопровода по всей трассе должен исключать возможность скопления в нем воды (конденсата). На опасных по газу шахтах газоотводящие трубопроводы оборудуются огнепреградителями.

По постоянной схеме возводится и ограждается «свеча» на месте, определенном проектом. На поверхности устанавливается вентилятор местного проветривания (ВМП). В момент отключения вентилятора главного проветривания проем в изолирующей перемычке закрывается и включается ВМП. Демонтируются вентиляционные устройства, и ствол переводится в режим проветривания тупиковой выработки, т.е. обеспечиваются меры по оборудованию выхода для вывода людей, меры по предупреждению падения людей и предметов в выработку, по обеспечению проветривания, противопожарной защиты, связи, пылеподавления, соблюдению пылегазового режима и др. Ведется постоянный контроль атмосферы в стволе как стационарными, так и переносными датчиками метана.

Выбор места расположения перемычки диктуется необходимостью обеспечения ее устойчивости, что возможно при ее размещении во-первых, в коренных породах, а во-вторых, на достаточной геодезической глубине от нижней границы наносов. Изолирующая перемычка, если она выполняет роль опоры, по своей устойчивости должна соответствовать гидростатическому давлению как водяная плотина, учитывать отпор закладочного материала, а при углах наклона выработки более 15° несущая способность перемычки принимается с коэффициентом запаса 1,5-2,0. Запас прочности опоры может быть создан путем анкерования опоры с окружающими ствол породами в период ее сооружения.

В связи с изложенным глубина заложенная перемычками

где h1 - высота наносов в районе сооружения опоры, м.

В этом случае минимальная длина закладочного массива от перемычки (опоры) до устья ствола

где α - угол наклона ствола, град.

Длина собственно опорной перемычки должна определяться в каждом конкретном случае расчетом. Исходным положением при этом является то, что устойчивость опоры от сдвига и разрушения создается равенством сил давления закладки на опору и сопротивления опоры сдвигу.

В общем случае давление закладочного материала

а силы сопротивления сдвигу

где p*g - удельный вес закладочного материала, кН/м3; Η - геодезическая глубина заложения опоры, м; μ - коэффициент трения материала опоры о стенки выработки; ω - коэффициент бокового распора; рм - плотность материала опоры, кг/м3; 1 - длина опоры, м Тогда из уравнений (4.44) и (4.45)

В случае, если ствол будет засыпан сухой, необводненной закладкой, давление на опору будет минимальным. Однако такое положение чаще всего бывает недолговечным. Со временем закладочный материал с большей вероятностью будет обводнен. В этих условиях на опору действует совместное давления воды и закладочного материала. Тогда суммарное давление на опору следует определять с учетом плотности воды, закладочного материала и его пористости, т.е.

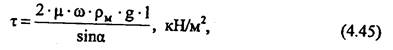

После сооружения опорной перемычки монтируется оборудование и механизмы для ведения закладочных работ и осуществляется закладка ствола (рис. 4.46).

|

Вначале участок ствола выше опоры заполняется твердеющими материалами, которые могут быть поданы с поверхности по специально пробуренным скважинам или другим путём. Это позволит в известной степени защитить опору (если она выполнена из бетона) от разрушения агрессивными водами, но что ещё более важно, создать дополнительный запас устойчивости самой породы. После окончания подачи закладки скважин тщательно тампонируются.

Следует однако заметить, что описанные работы желательны, но не обязательны. Решение принимается в зависимости от конкретных условий Оставшаяся часть ствола до перемычки перекрытия может быть за сыпана или шахтной породой или другими материалами. Верхнюю же часть (выше перемычки перекрытия ствола) предпочтительно заполнять твердеющими материалами.

Перемычка перекрытия ствола располагается, как правило, на глуби не залегания коренных пород (в коренных породах), но не ближе Юм от устья ствола (границы наносов). Сооружение перемычки предусматривается, чаще всего, из штучного материала (бетонит, кирпич) с использовать при углах наклона ствола более 10° рельсов бывших в употреблении в качестве «фахверка». При возведении перемычки осуществляется подсыпка заперемыченного пространства до кровли выработки.

После сооружения перемычки перекрытия ствола разбирается порта: и производится засыпка оставшейся части ствола до его устья.

Возводится перекрытие устья ствола и производится обратная сыпка «пазухи». После этого закладывается фундамент и строится ограждение «свечи» газоотводящего трубопровода по способу, аналогично ранее описанному для вертикальных стволов.

В качестве перекрытия устья наклонного ствола применяется бетонная подготовка (М-50, толщиной - 250 мм) по закладочному материалу с планировкой откоса под углом 30. Оставшаяся «пазуха» наклонной выработки засыпается при черновой планировке площадки. Над порталом образуют земляной покров высотой не менее 1 м с соответствующим ограждением и надписью.

Конструкции перемычек ствола подлежат освидетельствованию с составлением актов на скрытые работы.

В ликвидированных стволах, пройденных по угольным пластам, с целью предупреждения несанкционированного ведения работ, устье выработки до проведения работ по планировке площадки перекрывается железобетонными непригодными для дальнейшего использования строительными конструкциями или бетонной перемычкой, сооружаемой под углом естественного откоса закладочного материала.

Важным условней предотвращения опасных оседаний и провалов поверхности, как и при ликвидации вертикальных стволов, является обеспечение полноты заполнения наклонных стволов закладкой большой плотности. Известные технологии ликвидации образовавшихся пустот в наклонных выработках путем подачи закладочного материала через вертикальные скважины и растаскивания его скрепером внутри выработки и др. не· обеспечивают гарантированного заполнения выработки по всему сечению и надежного уплотнения.

Образующиеся пустоты у кровли ликвидируемой выработки требуют дополнительных мер по их ликвидации. В большинстве своем при этом используется тяжелый ручной труд.

Южгипрошахтом в проектах ликвидации ряда шахт предложено несколько технологических схем закладки наклонных стволов, обеспечивающих высокое качество работ (забутовку по всему сечению с уплотнением закладочного материала) при минимальном количестве вспомогательных операций.

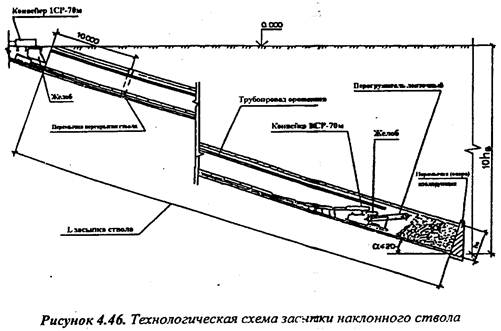

Первая схема предполагает использование установки «Титан-1» в сочетании воздуходувкой (рис. 4.47). Основное оборудование комплекса располагается на поверхности за пределами опасной зоны. Исходный закладочный материал - порода шахтного отвала доставляется автосамосвалами и складируется вблизи ликвидируемого ствола. Бульдозером порода перемещается к породопогрузочной машине, которая перегружает ее на решеткуклассификатор, установленную на горловине дробильно-закладочной машины «Титан-1». После предварительной классификации (0-250 мм) материал в дробилке измельчается до фракции 0-60 мм и по трубопроводу потоком воздуха направляется в зону закладки.

Оператор с помощь поворотной насадки равномерно распределяет поток породы по сечению выработки. При этом обеспечивается полнота закладки свободного пространства, а вылетающие куски породы создают уплотняющий эффект. По мере закладки ствола трубопроводы сокращаются, демонтированные узлы и детали выдаются на поверхность передвиженой проходческой лебедкой.

К недостаткам этой технологической схемы следует отнести значительную энергоемкость дробильно-закладочной машины и воздуходувки.

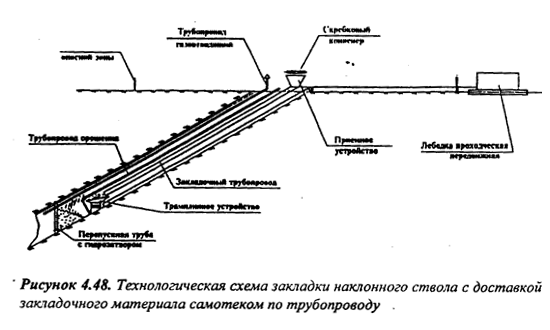

Вторая технологическая схема предусматривает подачу закладочного материала самотеком по наклонному трубопроводу, в конце которого устанавливается поворотное трамплинное устройство (рис. 4.48). При этой схеме доставка и складирование породы осуществляется вышеописанным способом. Погрузочная машина загружает породу в воронку с решеткой-классификатором. Пройдя классификацию (0-150 мм), закладочный материал пересыпается на скребковый конвейер, который доставляет его к приемному желобу закладочного трубопровода и по нему устремляется к месту закладки. На трамплине материал изменяет свою траекторию и под углом к горизонту в свободном падении направляется в зону засыпки. Поворотный узел трамплина, управляемый оператором, распределяет породу

|

по ширине выработки. Такая технологическая схема позволяет ликвидировать стволы с углом наклона более 25°.

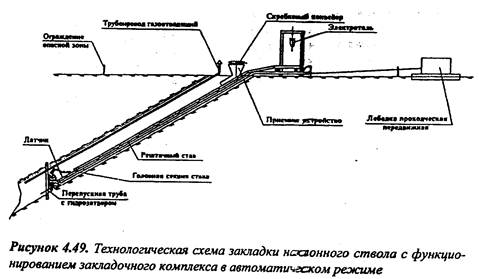

Третья технологическая схема обеспечивает функционирование закладочного комплекса в автоматическом режиме без присутствия людей в рабочей зоне (рис. 4.49). Основной частью комплекса является рештачный став, выполненный по принципу секционного поезда. Став перемещается и колесил по рельсовому пути. Головная секция оборудована трамплинным устройством с разделительными стенками, распределяющими поток материала по ширине выработки. К этой же секции прикрепляется тяговый канат проходческой лебедки, расположенной на поверхности за пределами опасной зоны. На передней части секции устанавливаются датчики, управляющие лебедкой. Воздействие на них производится закладочным мате-риалом. Отдельные секции става фиксируются на тяговом канате лебедки, что предотвращает складывание става при его перемещении вверх по выработке. Материал на рештаки подается скребковым конвейером через специальное загрузочное устройство. Складирование породы и поступление на конвейер аналогичны принятым в технологической схеме с закладочным трубопроводом. При подтягивании става лебедкой хвостовые секции выдаются на поверхность и последовательно отсоединяются.

Став монтируется на поверхности путем последовательного наращивания секций и спуска его в выработку. Рельсовый путь является направляющим устройством для става и при спуске предотвращает его уход в стороны. Эта технологическая схема может быть использована в тех же условиях, что и схема с закладочным трубопроводом.

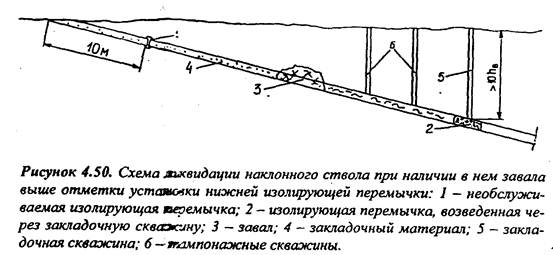

В тех случаях, когда на участке между проектными отметками сооружения перемычек в наклонном стволе произошло разрушение крепи и образовались завалы, что наблюдается в практике ликвидации шахт, прибегают к способу заполнения участков ствола ниже завалов специальным глиноцементным тампонажным раствором через скважины, пробуренные с поверхности земли (рис. 4.50). При этом применяются технологические решения, разработанные в ГОАО «Спецтампонажгеология».

На расчетной отметке сооружается изолирующая перемычка путем послойной засыпки в пробуренную до кровли выработки скважину щебня с пропиткой тампонажним раствором.

По оси выработки с поверхности земли бурятся закладочные тампонажные скважины, как показано на рис. 4.50, до пересечения с кровлей и, для контроля, почвой выработки. В скважины поочередно, начиная с нижней, более глубокой, нагнетается тампонажний раствор. Контроль заполнения выработки осуществляется по замерам уровня подъема тампонажного раствора как в скважине, в которую нагнетается тампонажный раствор, так и в соседней скважине, расположенной вверх по восстанию. Закачка прекращается после подъема тампонажного раствора выше кровли выработки.

Эффективно применение глиноцементних растворов, содержащих в 1м3 440 кг глины, 105 кг сульфатостойкого портландцемента и 10 кг силиката натрия. Контролысачества растворов проводится путем их исследования в лабораторных условиях.

Приведенная технология может быть использована как «безлюдная технология формирования перемычек в подземных выработках, в том числе и устройства герметичных изолирующих перемычек, а также изоляционных завес вокруг вертикальных стволов с целью избежания прорывов воды в действующие выработки.

Следует заметить, что в ряде случаев при ликвидации наклонных стволов в прошлом не удалось избежать образования подкровельных пустот по причине несовершенства технологии их засыпки или в результате значительной усадки закладочного материала. В этой связи появляются опасные деформации поверхности. Поэтому сейчас остро стоит вопрос о переликвидации значительного количества старых наклонных выработок. И вышеприведенная технология приемлема для этих целей. В качестве тампонажного материала рекомендуется применять растворы, приготовленные на базе местного сырья (глина комовая, отсев, щебень, горелая порода из отвалов, зола-унос, шламы из хвостохранйлищ ЦОФ, шлаки металлургических производств) с добавлением 5-10% вяжущего материала (цемент и жидкое стекло).

Эта же технология может быть использована и на вновь ликвидируемых наклонных стволах самостоятельно или в комбинации с традиционной.

Штольни ликвидируются путем установки одной необслуживаемой изолирующей перемычки на глубине не менее 10 h, (рис. 4.44 в). Выработка до устья заполняется закладочным материалом, а устье в месте портала закрывается изолирующей перемычкой.

Во всех случаях запрещается извлечение крепи на участках выработок, заполняемых закладочным материалом. Способы заполнения выработок закладочным материалом (засыпка, самотечная закладка, закладка с применением машин и механизмов, заполнение твердеющими смесями), ликвидация вентиляционных каналов и технология работ определяется проектом. Вентиляционные каналы в местах сопряжения со стволом перекрываются путем сооружения на расстоянии не менее половины высоты окна сопряжения со стволом глухих перемычек и изолируются глиняным замком толщиной не менее 1 м. (рис 4.6).

У устьев ликвидированных стволов устанавливаются долговременные отличительные знаки, а сами устья ограждаются водоотводными канавами.

Ликвидация стволов, устья которых находятся в поймах рек и водоемов, а также в местах возможного скопления паводковых вод, с целью исключения прорывов воды в подземные выработки, выполняется по проекту, который содержит технические решения и меры по водоотведению.

43. Ликвидация выработок мелкого заложения

Предотвращение провалов земной поверхности над горизонтальными выработками мелкого заложения осуществляется по четырем основным направлениям.

Первое - заполнение заброшенных выработок пульпой из песка и золы через скважины. Эффективно заполнение выработок и безусадочными твердеющими тампонажными материалами. НПО «Спецтампонажгеоло-гия» проведен значительный объем подобных работ под городами на территории п.о. «Антрацит», «Краснодонуголь», «Лисичанскуголь», «Макев-уголь», «Торезатрацит», «Артемуголь» и др. Использовались растворы из дешевых местных материалов - суглинков, зол-уносов ТЭС, отходов доломитного производства.

Анализ показал, что на большей территории в интервалах глубин 8-80м полости заполнены разуплотненной породой. Мощность зон разуплотнения от 0,5-1м до 10-15м, а коэффициент пустотности от 0,2 до 0,5 (чаще 0,3-0,4).

Использовались скважины d = 92 мм, радиус обслуживания которых 100-200 м. Опыт показывает, что закладочные смеси из отходов угольных предприятий хорошо прокачиваются по трубам d = 50 мм при плотности 1500-1700 кг/м3. В зависимости от размеров выработок они могут заполняться в напорном и безнапорном режиме.

Благодаря тампонажу полостей в подземных выработках наблюдается также прекращение сквозной фильтрации воды в зоне пульпы и снижение газовыделения.

Второе - взрывоподбутовка подработанного массива. Для этого пробуривают скважину на глубину, превышающую глубину заброшенной выработки на 1-1,5 ее высоты. В данной части располагают заряд ВВ на высоте 1,5-2 высоты выработки от ее кровли и взрывают. При этом целесообразно заряды размещать в относительно прочных породах (не менее 40-50 МПа), так как они сохраняют большой остаточный коэффициент разрыхления. Этот метод следует рекомендовать для охраны уже построенных над выработкой зданий.

Третья - принудительное обрушение зависшей толщи. Этот метод эффективен, если процесс обрушения дошел почти до поверхности и его просто желательно ускорить. Принудительное обрушение целесообразно производить через разведочные скважины, пробуренные в процессе подготовки нового строительства над подземными выработками. Величина заряда здесь значительно больше для обеспечения надежного обвала зависшей толщи до самой поверхности. Рационально применять в условиях, когда приведение взрывоподбутовки невозможно или неэффективно (слабые сыпучие или глинистые породы, отсутствие в толще устойчивых и прочных слоев).

Рационально разрушать и узкие целики шириной до 3-4-х высот подземных камер.

Четвертое - усиление зависшей толщи и уплотнение ранее обрушавшегося массива (анкерование, установка свай). Эта технология рациональна при наличии устойчивого и мощного (толщиной порадка высоты заброшенной выработками) слоя породы в непосредственной близости к поверхности. Необходимо и нагнетание вяжущих в районе обрушения породы.

Возможно и сочетание описанных методов в зависимости от горногеологических и гидрогеологических условий.

4.4. Основные технические решения, принимаемые по ранее ликвидированным горным выработкам

Технические решения по ранее ликвидированным выработкам, имеющим выход на дневную поверхность, принимамаются на основе предоставляемых заказчиком их исходных характеристик. Эти решения должны обеспечивать безопасность для людей и предотвращать опасное влияние ликвидируемых горных выработок на окружающую природную среду.

Ранее ликвидируемые выработки отражаются на планах горных выработок, которые используются при разработке проекта ликвидации шах- ты. В исходных данных по этим выработкам указываются год ликвидации выработки, угол наклона, фактическое сечение в свету, протяженность, по

какому проекту ликвидировалась, материал закладки, полки перекрытая, ограждение устья, наличие провалов, источник получения материалов для засыпки провалов, осуществляется ли контроль метановыделения.

В тех случаях, когда данные о ранее ликвидированных выработках, имеющих выход на диезную поверхность, не полные или недостаточно достоверные обследование горного отвода с целью обнаружения этих выработок проводится геофизическими методами с последующим уточнением буровыми работами.

Ранее выведеннне из эксплуатации (погашенные, заброшенные) стволы, устья которых трушены и отсутствуют сведения о способе ликвидации выработки, состоянии крепи, приводятся в безопасное состояние путем вскрытия устья к закладки доступной части ствола. Как и при ликвидации выработок на уровне земной поверхности устье перекрывается полком или перемычкой, устанавливается газоотводящая труба с ограждением высотой 2,5м, 2м из которого - сборные железобетонные конструкции без входных проемов, и сооружается водоотводная канава с целью исключения возможности попадания ливневых и паводковых вод в ликвидированный ствол через устье. Располагается канава также на расстоянии не менее 1,5м от полка перекрытия устья ствола, а площадь сечения водной канавы принимается не менее 0,5м2. Одновременно водоотводная канава является дополнительным ограждением (препятствием) для исключения возможности проезда автотранспорта. Оконтуриваемая канавой площадь определяется с учетом рельефа местности. В отдельных случаях, когда отведение ливневых и паводковых вод путем сооружения канавы технически трудно осуществимо (особенности рельефа, наличие препятствующих стоку воды сооружений и др.), предусматривается глиняный изолирующий слой (экран) площадью в 1,5 раза больше площади горизонтального сечения ствола ja толщиной в 1м. Необходимость сооружения железобетонных лотков над ликвидированными вентиляционными каналами решается в каждой конкретной ситуации проектом.

Во всех случаях технические решения по ранее ликвидированным горным выработкам должны предусматривать:

1) ограждение вокруг устья ликвидированного провала аналогично тому, как это делается при ликвидации горных выработок;

2) сооружение полка перекрытия и фундамента под газоотводящую трубу после выполнения работ по засыпке выработки.

3) контроль метана в устье провала путем монтажа газоотводящего трубопровода, либо при наибольшей глубине - прибором контроля газа непрерывного действия за исключением случаев, когда горная выработка погашена более 3 лет назад и выделение газа прекратилось;

4) засыпку провала породой от разборки породного отвала;

4.5. Организация мониторинга ликвидированных горных выработок

Все устья ликвидированных горных выработок, имеющих выход на дневную поверхность, подлежат периодической проверке правопреемником или по его поручению специализированной организацией в объемах и • сроки, установленные действующими нормативными документами. Согласно требованиям «ПБ в угольных шахтах» они не реже одного раза в год (после схода снегового покрова) осматриваются комиссиями и результаты оформляются актами.

После ликвидации горных выработок, имеющих выход на дневную поверхность, предусматривается мониторинг уровня закладочного материала в вертикальных и крутых стволах, в которых предусматривается дозасыпка; состояния и положения полка перекрытия устья ствола; оседания земной поверхности в зоне постоянного контроля (участок поверхности в районе ликвидированного ствола, на котором с течением времени могут возникать опасные деформации поверхности), а также зданий и сооружений, находящихся в зоне постоянного контроля. Начальные - базисные измерения выполняются маркшейдерской службой организации, осуществлявшей ликвидацию ствола, мониторинг осуществляет организация-правопреемник.

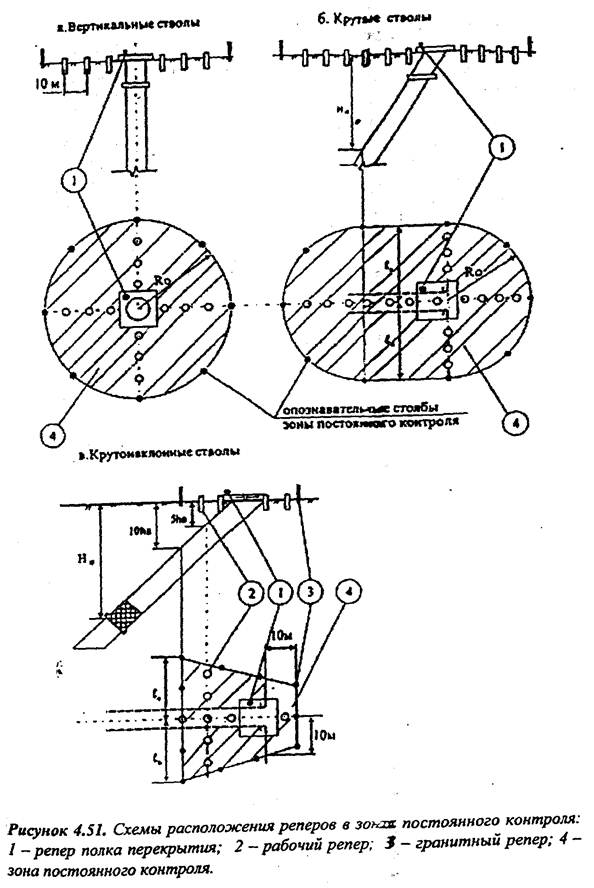

Зоны постоянного контроля устанавливаются для ликвидированных крутых и крутонаклонных стволов, скважин, то есть при углах наклона выработок, когда возможен перепуск пород (рис. 4.51). Границы зон оконтуриваются железобетонными опознавательными столбами, устанавливаемыми через 5-10 м на криволинейных участках. Величина заглубления столба в почву 1 м, длина выступающей над поверхностью части - 0,5 м. Как уже отмечалось согласно рекомендации «Правил...» зоны постоянного контроля ограничиваются у вертикальных стволов радиусом R„ = 20 м от центра ствола при мощности наносов hн = 20 м и радиусом Ro = hн, не более 40 м, если hн>20 м.

Величина зоны постоянного контроля (опасной зоны) в конкретных условиях может быть подсчитана по методике, приведенной B 4. 1.7.

У скважин диаметром 0,5 - 2,0 м радиус опасной зоны в два pаза меньше, чем у вертикальных стволов.

У крутых стволов зона постоянного контроля ограничивается: со стороны восстания пластов полуокружностью радиусом Ro, со стороны падения - полуокружностью радиусом Ro, проведенной из проекции на земную поверхность точки кровли ствола на глубине Нп; вдоль продольной оси ствола - параллельными линиями, отстоящими от оси ствола на l0 = Ro.

У крутонаклонных стволов: со стороны восстания - линией, перпендикулярной оси ствола и отстоящей от устья на 10 м, со стороны падения -линией, перпендикулярной оси ствола и проходящей через проекцию на земную поверхность точки, находящейся на глубине 10he; вдоль продольной оси ствола - прямыми линиями, отстоящими от ствола на 10h, со стороны падения и на Юму устья.

Границы зоны постоянного контроля у наклонных стволов и штолен при засыпке их до предельной глубины НП,ниже которой опасные деформации не возникают, не строятся; у стволов, ликвидируемых без полной засыпки, - устанавливаются на основании заключения УкрНИМИ.

В случаях, когда проектом предусматривается дозасыпка ствола, уровень закладочного материала в стволе измеряется не реже одного раза год с помощью оптического, механического или другого глубиномера. При понижении уровня закладки ниже отметки, определенной проектом (чаще всего не более 10 м от полка перекрытия устья ствола) производится его дозасыпка.

Для выполнения мониторинга в зоне постоянного контроля оборудуется наблюдательная станция, которая включает репер полка перекрытия

устья ствола и рабочие реперы профильных линий. Репер полка перекрытия устья ствола представляет собой металлический стержень диаметром не менее 20 мм или трубу диаметром не менее 30 мм, закрепленный в полке и выступающий на 3-5 си.

Профильные линии ориентированы у вертикальных стволов - по простиранию и в крест простирания пород и пересекаются в центре ствола (рис. 4.51 а), у крутых стволов — вдоль проекции оси ствола и перпендикулярно оси с пересечением в центр; устья ствола (рис. 4.51 б), а крутонаклонных вдоль проекции оси ствола я перпендикулярно ей с пересечением в проекции точки кровли ствола, находящейся на глубине 5hв (рис. 4.51 в).

Расстояние между соседними рабочими реперами принимается равным 10 м, а опорные реперы (не менее двух) закладываются на расстоянии не менее 100 м от границы зоны постоянного контроля вне области влияния горных работ.

Инструментальные наблюдения за сдвижением земной поверхности осуществляются в первый год после ликвидации ствола дважды, а в последующий период - не реже одного раза в год. При этом измеряется глубина уровня закладки в стволе.

Мониторинг в районе приведенных в безопасное состояние ранее погашенных стволов осуществляется аналогично описанному.

Положения полка перекрытия устья ствола и земной поверхности в опасной зоне контролируются посредством геометрического нивелирования. При фактическом оседании полка или земной поверхности более 50 мм разрабатываются меры безопасности в районе ликвидированного ствола.

Контроль за выделением шахтного газа по газоотводящим трубам осуществляется в соответствии с требованиями «Инструкции по защите зданий от проникновения метана».

Результаты мониторинга оформляются актом. Однако следует иметь в виду, что массовое закрытие шахт, особенно путем их полного затопления, может спровоцировать активизацию сдвижений массива горных пород на больших площадях. Поэтому важным является изучение и выявление закономерностей изменения состояния земной поверхности в натурных условиях - организация геомеханического мониторинга территорий ликвидируемых шахт. Эту задачу можно выполнить путем проведения маркшейдерских наблюдений за деформациями земной поверхности, зданиями и сооружениями.

Специалисты считают, что система геомеханического мониторинга должна состоять из 4-х уровней, строящихся по принципу от общего к частому: региональная сеть, основные профильные линии, локальные профильные линии и специальные наблюдательные станции для изучения деформаций объектов поверхности.

Региональная сеть строится в виде пространственной геодезической

сети. Пункты сети располагаются на расстоянии 500-800 м один от другого. Исходные пункты этой сети должны быть заложены по периметру исследуемого участка вне зоны как старых, так и современных, и перспективных горных работ.

Основные профильные линии состоят из реперов, расположенных на расстоянии 80—120 м, пересекают основные структуры шахтных полей, поселков и микрорайонов. При этом не менее двух реперов каждой основной профильной линии должны входить в глобальную сеть.

Локальные профильные линии целесообразно располагать в местах, где в период эксплуатации зафиксированы значительные величины сдвижений и деформаций. Интервал закладки реперов 5-20 м. Один или два репера локальных линий включаются в глобальную наблюдательную сеть. И, наконец, специальные наблюдательные станции закладываются в зданиях и сооружениях для изучения их деформационного состояния. По таким принципам, в частности, построена в 2001 году наблюдательная система мониторинга в Стахановском регионе Луганской области. Проводимые наблюдения позволяет своевременно зафиксировать изменения состояния земной поверхности, принять необходимые упреждающие меры в случае появления опасности, а в дальнейшем и прогнозировать характер протекания геомеханических процессов в аналогичных горногеологических условиях.

5. ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЪЕКТАМ КОМПЛЕКСА ПОВЕРХНОСТИ ЛИКВИДИРУЕМОЙ ШАХТЫ

5.1. Общие положения:

Этап принятия решения по' объектам ликвидируемой шахты является весьма важным и ответственным. Естественно, что одна часть из них (объектов) подлежит физической ликвидации, другая часть планируется к дальнейшему использованию по прямому назначению или перепрофилированию.

Исходным являются характеристики зданий, сооружений, стволов и других горных выработок, стационарного оборудования поверхностных технологических комплексов, электрооборудование поверхностных подстанций, поверхностных коммуникаций, узлов связи.

Решение о ликвидации объектов, связанных с инфраструктурой, согласовывается в зависимости от назначения объекта с органами местной власти, энергонадзором, службами по водоснабжению и связи, санитарного надзора.

К объектам, не подлежащим ликвидации, относятся прежде всего здания, сооружения, инженерные коммуникации и подземные объекты, которые предложены к дальнейшему использованию заказчиком или правопреемником по согласованию с заинтересованными организациями, в том числе органами местной власти.

Для объектов, намечаемых к использованию в целях, не связанных с добычей полезного ископаемого, составляется проект нового горного отвода и отвода земли. Указанная проектная документация выполняется по отдельному договору.

5.2. Решения по объектам, подлежащим ликвидации

В зависимости от технического состояния, вида несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений определяется очередность и способы их ликвидации: обрушение, поэлементная разборка или взрыв.

При применении способа разборки зданий и сооружений методом взрыва привлекаются специализированные организации как на этапе выполнения проектных работ, так и в процессе реализации проекта.

Основное внимание следует уделять первоочередному освобождению промплощадок от аварийных и пустующих зданий, сооружений прежде всего в зоне жилого фонда, которые представляют серьезную опасность в социальном плане.

С учетом функционального назначения объектов технологического комплекса поверхности выделяются те, которые будут использованы для ведения работ по ликвидации шахты (мастерские, склады для хранения демонтированного оборудования, металлолома и др.)

По данным заказчика определяются направления использования демонтированного оборудования, в том числе повторное использование или сдача на металлолом.

Определяются также участки ремонтно-механического комплекса (мастерских), необходимые для ремонта оборудования в процессе ликвидации шахты, а также подготовки демонтируемого оборудования и металлоконструкций перед их реализацией.

В зависимости от схемы ликвидации технологического комплекса поверхности определяется последовательность ликвидации объектов водоснабжения и канализации, приводится их перечень с указанием методов ликвидации: полная или частичная разборка с демонтажем технологического оборудования и трубопроводов, на слом c демонтажем или без демонтажа оборудования и трубопроводов, бросовые работы.

Такой же подход и к объектам теплоснабжения: котельным, калориферным, насосным станциям перекачки конденсата, площадочным и внеплоща-дочным тепловым сетям, бойлерным и т.п. При их ликвидации указывается перечень демонтируемого технологического оборудования, трубопроводов.

Производится пересмотр и увязка работы котельной для условий обеспечения снабжения теплом шахтных объектов, не подлежащих ликвидации, и сторонних потребителей тепла.

По внешним сетям водопровода, канализации и теплоснабжения производится обоснование необходимости полной или частичной их ликвидации или решения считать их бросовыми объектами.

5.3. Решения по объектам, не подлежащим ликвидации

К этим объектам подход несколько иной. Б соответствии с их перечнем и предложениями заказчика по их использованию рассматриваются возможные решения по приведению объектов и инфраструктуры в состояние, соответствующее их новым функциональным задачам, что может потребовать реконструкции, расширения, капитального ремонта или строительства дополнительных зданий и сооружений, перекомпоновки, благоустройства и т.д. Могут разрабатываться и технические решения по перепрофилированию не ликвидируемых зданий и сооружений для того, чтобы трудоустроить высвобождающихся работников шахты.

Приводятся технические решения по расположенным на промплощадках ликвидируемой шахты объектам, находящимся на балансе других предприятий и обслуживающим и шахту в том числе (подстанции, высоковольтные линии, подъездные железнодорожные пути, станции и др.)

Проектирование- объектов нового строительства в пределах горного отвода ликвидируемой пахты ведется с учетом возможного воздействия на них подработки горньми выработками, пройденными в период эксплуатации шахты.

При наличии на площадке шахты обогатительной фабрики технологически связанной с илистой с участием заказчика подготавливаются предложения по ее дальнейшему использованию.

В соответствии с приказом Министра угольной промышленности Украины от 26.12.96 №654 «Об установлении порядка проведения работ по закрытию неперспективных, убыточных шахт и передачи их в компанию "Укруглереструктуризация" к моменту прекращения эксплуатационной деятельности шахт по добыче объекты социальной сферы должны быть сняты с баланса шахты и переданы в коммунальную собственность местным органам власти. Передача объектов соцкультбыта и инфраструктуры не баланс местных органов власти осуществляется по отдельной региональной программе, афинансирование процесса предусматривается из соответствующей статьи Государственного бюджета Украины.

Определяются объекты энергоснабжения, которые ликвидируются. По объектам, которые сохраняются, определяется их назначение и кому они передаются на баланс. Рассматриваются варианты ликвидации компрессорной станции или сохранение ее на период ликвидации объектов шахты и после ее ликвидации (передачи ее на баланс новому владельцу).

Аналогично принимаются технические решения по связи и сигнализации. Рассматриваются варианты ликвидации шахтной автоматической станции (АТС) и обеспечения телефонной связью объектов, не подлежащих ликвидации, по другим (внешним) каналам связи или сохранение АТС с функциями по техническим условиям заказчика.

5.4. Решения по породному хозяйству шахты, прудам-отстойникам, рекультивации земель

Породные отвалы нарушают ландшафт земной поверхности, изменяют гидрогеологический режим прилегающих территорий, приводят к заражению (химической и радиологической) грунтовых вод, способствует пылевому загрязнению атмосферы. Вредные компоненты породы, выдуваемые ветрами и вымываемые дождевыми потоками и талыми водами, попадают в окрестные грунты и поверхностные водоемы.

Горящие породные отвалы ежегодно выделяют в атмосферу около 300 тыс. т. вредных веществ. Они занимают площадь более 7 тыс. га преимущественно плодородных земель.

В зависимости от состояния породных отвалов, находящихся на балансе шахты, разрабатываются проекты тушения, переформирования горящих и негорящих отвалов, их озеленения.

Конкретные технические решения принимаются на основе требований «Правил безопасности в угольных шахтах», «Инструкции по предупреждению самовозгорания, тушения и разработке породных отвалов», «Техноло-гических схем тушения и формирования породных отвалов» (УкрНИИПро-ект), «Методических рекомендаций по биологической рекультивации площадей плоских породных отвалов угольных шахт и обогатительных фабрик Украины» (Донецкий ботанический сад НАН Украины), а также результатов температурной съемки и рекомендаций по тушению породного отвала, заключений об эндогенной пожароопасности и уровне радиоактивности породных масс, слагающих породных отвал, выполненных специализированными организациями, в частности ΑΠΟ «Респиратор».

На этой основе разрабатываются проекты по:

1. тушению горящих стволов;

2. понижению, переформированию горящих и не горящих отвалов в плоские;

3. рекультивации и озеленению отвалов;

4. вывозу породы отвалов для засыпки стволов.

Одним из основных направлений предупреждения и снижения вредных выбросов в атмосферу является контроль теплового состояния отвалов. НИИГД разработана методика контроля и комплект термоник, с помощью которого повышается точность измерения температуры до 12000°С на глубине до 2,5 м с меньшими, чем обычным способом, затратами времени и сил.

Тушение и перепрофилирование породных отвалов выполняется в соответствии с действующей вышеназванной «Инструкцией...». Технологический процесс по тушению заключается в охлаждении очагов горения, послойном понижении отвалов с параллельным охлаждением слоев породы водой. В качестве источника водоснабжения часто принимается шахтная вода, подаваемая по трубопроводу d=200 мм насосной станцией из пруда-отстойника. По мере охлаждения поверхностных слоев ведется температурная съемка по всей поверхности отвала. При достижении температуры на глубине 2,5 м от поверхности пониженного отвала +800 °С процесс тушения отвала прекращается. Отвал считается потушенным, если температура с течением времени не возрастает.

Технология тушения горящих терриконов и хребтовидных Отвалов переформированием их в отвалы плоской формы включает в себя смыв пород с их вершины гидромонитором, понижение высоты отвала перемещением предварительно охлажденных пород под откос, охлаждение остальных пород через верхнюю горизонтальную площадку. Понижение отвала осуществляется горизонтальными слоями путем перемещения пород под откос бульдозером (экскаватором).

Для тушения отвалов высотой до 40 м, не подверженных интенсивному горению, применяется технология тушения проиливанием путем инъектирования пульпы (суспензии) в поверхностный слой отвала.

Часто шахты имеют несколько отвалов различной формы и высоты. УкрНИИПроекг предложил создать на территории каждой шахты единые плоские платообразные отвалы, не нарушая границ земельных отводов. Единый отвал шахты формируется как плоский, имеющий вершинную поверхность, близкую к горизонтальной (уклон 5°) и углы откосов не более 13° с тем, чтобы использовать в процессе рекультивации специальную технику при лесопосадочных и лесокультурных работах биологического этапа,

К лимитирующим факторам при озеленении породных отвалов в Донбассе относятся, прежде всего, эдафические (почвенные): запечатанные отвалы - повышенная уплотненность, пониженная влагоемкость, каменистость, высокое загрязнение тяжелыми металлами, изменение кислотно-щелочного баланса в сторону подкисления, недостаток питательных элементов и др.

• Эти факторы устраняются с помощью различных мелиоративных приемов (рыхление, известкование, внесение минеральных удобрений) или к ним приспосабливаются путем подбора для озеленения засухо-, пыле-, соле-, кислотоустоустойчивых древесных пород.

Помимо озеленения терриконов, заслуживают внимания и технико-экономической оценки в конкретных условиях предложения о строительстве на террасах из упрочненных пород отвалов ветроэлектостанций, которые эффективны при среднегодовой скорости ветра 6 м/с. Исследования воздухопотоков вокруг терриконов показывают пятикратное увеличение скорости движения воздуха на 60-метровых вершинах.

Поверхности потушенных терриконов и отвалов, не занятые террасами для ветроустановок, могут быть использованы для устройства энергополей, например, под топинамбур, из которого при газификации растительной массы можно получать жидкое моторное топливо, а травяная зола утилизируется полностью. Экспериментально установлено, что с 1га поля, засаженного топинамбуром, можно собрать до 60-65т зеленой биомассы, газификация которой в пересчете на моторное топливо позволит получить около 3,5т бензина и Зт дизельного топлива. Топинамбур привлекателен и тем, что эта культура неприхотлива к качеству земли, быстро создает плодородный слой.

При имеющихся в породных отвалах ценных компонентах, наличие которых определено заключением специализированной организации, решаются вопросы использования отвалов как техногенных месторождений полезных ископаемых.

И частности отвалы угольных шахт Донбасса могут быть источниками сырья для металлургии. К примеру, в1т породы содержится от 54 до 344г алюминия. Способ получения глинозема, а следовательно, и алюминии из породы террикоников, по мнению специалистов, в 2 раза дешевле, чем из каолина. При соответствующих условиях разработка породных отвалов может быть эффективной.

Составной частью технических решений по объектам поверхности ликвидируемых шахт является использование прудов-отстойников для целей технического водоснабжения и оросительной поливной системы (их очистка, ремонт и наполнение) или ликвидация (спуск воды, обезвоживание осадка, чистка, разборка дамбы, рекультивация площади). Нередко принимаются решения чашу «сухих» прудов не чистить, поверхность засыпать суглинком разбиваемой дамбы, спланировать и озеленить, а мало заиленные пруды заполнить водой и превратить в зону отдыха.

Выбирается направление рекультивации земель (сельскохозяйственная, рыбохозяйственная, лесохозяйственная, строительная). В крайнем случае при отсутствии технических условий на рекультивацию освобождаемых земель, выполняется черновая планировка площадок. При выборе направления рекультивации учитывается геоэкологическая оценка загрязнения почв.

При наличии радиоактивных веществ в осадках принимаются решения утилизации и захоронению иловых отложений.

По площадкам и прудам решаются вопросы планировки территорий, засыпки ложа пруда, снятия непригодного грунта, занесения потенциально плодородного слоя, посева трав на рекультивируемой площади, а по породным отвалам - нанесения грунта на горизонтальную поверхность, откосы, декоративно-защитную полосу, посадки древесно-кустардаковой растительности.

2014-02-10

2014-02-10 1648

1648