Лекция 9. Характеристики магнитных материалов

Содержание лекции:

- назначение и характеристики магнитные материалов.

Цели лекции:

- изучение характеристик магнитных материалов.

Материалы, способные под действием внешнего магнитного поля нама-

гничиваться, т.е. приобретать особые магнитные свойства, называются маг-нитными. Основными из них являются железо, никель, кобальт и сплавы на основе технически чистого железа. Материалы с ярко выраженными магнит-ными свойствами называются ферромагнитными.

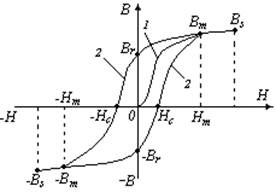

Поведение форромагнитного материала в магнитном поле характери-зуется начальной кривой намагничивания (рисунок 9.1,а, кривая 1), показы-вающей зависимость магнитной индукции В в материале от напряженности магнитного поля Н. Свойства магнитных материалов оценивают магнитны-ми свойствами. Рассмотрим основные из них.

Абсолютная магнитная проницаемость μа материала представляющей собой отношение магнитной индукции В к напряженности магнитного поля Н в заданной точке кривой намагничивания для данного материала и выра-жается в генри на метр (Гн/м): μа = В/Н, где В – магнитная индукция, Тл, Н – напряженность магнитного поля, А/м.

Относительная магнитная проницаемость μ материала есть отноше-ние абсолютной магнитной проницаемости к магнитной постоянной:

μ = μа / μ0, где магнитная постоянная μ0 – величина, характеризующая магни- тное поле в вакууме (μ0 = 1,25663710-6 Гн/м), μ – безразмерная величина. Абсолютная магнитная проницаемость μа применяется только в расче-тах. Для оценки же свойств магнитных материалов используют относитель-ную магнитную проницаемость μ, не зависящую от выбранной системы единиц. Ее называют магнитной проницаемостью.

На графике кривой начального намагничивания (рисунок 5.1,а, кривая 1) видно, что с увеличеснием напряженности магнитного поля индукция вна- чале растет быстро, затем медленно, а начиная с ВS почти не изменяется.

а) б)

Рисунок 9.1

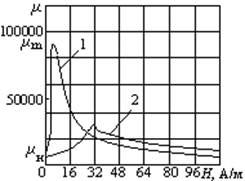

Магнитная проницаемость зависит от напряженности магнитного поля (рисунок 9.1-б). Кривая 1 на этом рисунке относится к пермаллою, а кривая 2 – для чистого железа. Различают начальную магнитную проницаемость μн и максимальную μm. Начальную магнитную проницаемость измеряют при нап-ряженности магнитного поля, близкой к нулю. Большие значения μн и μm показывают, что данный магнитный материал легко намагничивается в сла- бых и сильных магнитных полях.

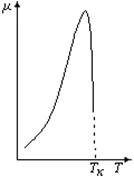

Температурный коэффициент магнитной проницаемости ТК μ позволяет оценить характер изменения магнитной проницаемости в зависи-мости от температуры ферромагнетика.

Типичная зависимость магнитной проницаемости от температуры пока- зана на рисунке 9.2. Температура, при которой магнитная проницаемость рез- ко снижается почти до нуля, называется точкой Кюри (ТК). При температурах выше процесс намагничивания ферромагнетика расстраивается из-за интен-сивного теплового движения атомов и молекул материала, в результате чего он перестает быть ферромагнитным материалом. Так, ТК для чистого железа 768°С, для никеля 358°С, для кобальта 1131°С.

Индукция ВS, характерная для всех магнитных материалов, называется индукцией насыщения. Чем больше ВS, при заданной напряженности, тем лучше данный магнитный материал.

Если образец магнитного материала намагничивать, непрерывно повы- шая напряженность магнитного поля Н, магнитная индукция В тоже будет монотонно возрастать по кривой начального намагничивания. Эта кривая за- канчмвается в точке, соответствующей индукции насыщения ВS. При умень-шении напряженности Н магнитная индукция будет также уменьшаться, но начиная с величины Вm, значения индукции не будут совпадать со значения-ми этой характеристики на начальной кривой намагничивания.

Остаточная магнитная индукция Вr наблюдается в ферромагнитном материале при его размагничивании, когда напряженность магнитного поля равна нулю. Для размагничивания образца надо, чтобы напряженность магнитного поля изменила свое направление на обратное -Н. Напряженность поля НС , при которой индукция становится равной нулю, называется коэрцитивной силой. Чем больше коэрцитивная сила, тем материал в мень-шей степени спсобен размагничиваться.

а) б)

Рисунок 9.2.

Если после размагничивания образца материала намагничивать его в противоположном направлении, в материале снова будет наблюдаться индук- ция насыщения - ВS. При дальнейшем уменьшении напряженности магнит-ного поля до Н =0 и последующем намагничивании в первоначальном нап-равлении индукция будет непрерывно увеличиваться до ВS. В результате образуется замкнутая петля, которую называют предельной (или статичес-кой) петлей гистерезиса.

Удельные потери энергии на гистерезис РГ – это потери, затрачива-емые на перемегничивание единицы массы материала за один цикл. Удель-ные потери на гистерезис измеряют в ваттах на килограмм (ВТ/кг) магнит-ного материала. Их величина зависит от чатоты перемагничивания и значе-ния магнитной индукции Вm. Удельные потери на гистерезис определяется площадью петли гистерезиса.

Потери энергии на вихревые токи РВ зависят от удельного электричес- кого сопротивления ρ магнитного материала. Чем больше ρ, тем меньше по-тери на вихревые токи. Потери энергии на вихревые токи зависят от от пло- тности магнитного материала и его толщины. Они также пропорциональны квадрату амплитуды магнитной индукции Вm и частоты f переменного маг-нитного поля. Для листового образца магнитного материала потери в переме- нном поле РВ (Вт/кг) подсчитывают по формуле РВ = (164· h2Bm2f 2)/ dρ, где h – толщина листа, м; Bm – амплитуда магнитной индукции, Тл; f – частота, Гц; d – плотность материала кг/м 3, ρ – удельное сопротивление, Ом·м.

Для оценки формы гистерезисной петли пользуются коэффициентом прямоугольности гистерезисной петли КП – характеристикой, вычисляемой по предельной петле гистерезиса: КП = Вr / Вm. Чем больше КП , тем ближе форма петли гистерезиса к форме прямоугольника, тем больше остаточная намагниченность. Большое значение КП =0,7÷0,9 имеют постоянные магниты.

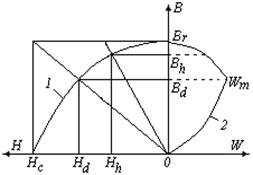

Удельная объемная энергия WМ (Дж/м3) – характеристика, применя-емая для оценки свойств магнитно-твердых материалов, – выражается фор- мулой WМ = (ВdНd /2), где Вd – индукция, соответствующая максимальному значению удельной объемной энергии, Тл; Нd – напряженность магнитного поля, соответствующая максимальному значению удельной объемной энергии, А/м.

Кривые 1 размагничивания и 2 удельной магнитной энергии разом-кнутого магнита изображены на рисунке 9.2-б. Кривая 1 показывает, что при некотором значении индукции Вd и соответствующей напряженности магнитного поля Нd удельная объемная энергия постоянного магнита достигает максимального значения WМ . Это наибольшая энергия, создаваем-ая постоянным магнитом в воздушном зазоре между его полюсами, отнесен-ная к единице объема магнита. Чем больше значение WМ , тем лучше магни-то-твердый материал и, следовательно, лучше изготовленный из него магнит.

2014-02-12

2014-02-12 1139

1139