Кровь.

АФО системы кроветворения.

К системе крови относятся периферическая кровь, органы кроветворении и кроверазрушения (красный костный мозг, печень, селезенка, лимфатические узлы и другие лимфоидные образования).

После рождения ребенка кроветворение сосредоточивается в костном мозге и у детей раннего возраста происходит во всех костях. Начиная с 1 года жизни появляются признаки перерождения красного костного мозга в желтый (жировой). К периоду полового созревания кроветворение происходит в плоских костях (грудине, ребрах, телах позвонков), эпифизах трубчатых костей, лимфатических узлах и селезенке.

Лимфоузлы – важнейшие органы лимфопоэза. Морфологическая и связанная с ней функциональная незрелость лимфоузлов приводит к недостаточной барьерной функции, в связи с чем у детей первых месяцев жизни инфекция проникает в кровяное русло. Начиная с 1-3 лет отмечается реакция лимфоузлов на внедрение возбудителя (увеличиваются в размерах, становятся болезненными). С 7-8 лет барьерная функция лимфоузлов уже достаточно выражена. У здоровых детей в норме пальпируются только шейные (подчелюстные, переднее- и заднешейные, затылочные), подмышечные и паховые лимфоузлы. Они единичные, мягкие, подвижные, не спаяны между собой и окружающей тканью, имеют величину от просяного зерна до чечевичного.

Вилочковая железа – центральный орган иммунитета. К моменту рождения ребенка хорошо развита. В возрасте от 1года до 3 лет её масса увеличивается; с началом периода полового созревания наступает её инволюция. В ней вырабатываются Т-лимфоциты, участвующие в выработке антител.

Селезенка – один из периферических органов иммунитета. В ней происходит образование лимфоцитов, разрушение эритроцитов и тромбоцитов, накопление железа, синтез иммуноглобулинов, депонирование крови.

Система макрофагов (РЭС) – является местом образования моноцитов.

Миндалины – основные лимфоидные образования. У новорожденных они небольшие, структурно и функционально неразвиты, в связи с чем дети до 1 года редко болеют ангинами. С 5-10 лет наблюдается увеличение небных миндалин, часто сочетающееся с увеличением носоглоточной миндалины (аденоиды) и др. лимфоидных образований. С периода полового созревания начинается их инволюция, они уплотняются, постепенно замещаясь соединительной тканью.

Кровь вместе с лимфой и тканевой жидкостью образует внутреннюю среду организма, которая омывает все его клетки, ткани и органы. Кровь состоит из жидкой части (плазмы) и взвешенных в ней форменных элементов (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов). В плазму входят вода, белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, ферменты, гормоны, витамины, биологически активные вещества и продукты обмена. Основные функции крови в организме:

1.обеспечение организма кислородом и питательными веществами

2.участие в поддержании гомеостаза

3.обеспечение специфической и неспецифической защиты (фагоцитоз, иммунные реакции)

4.доставка к органам и тканям гормонов, ферментов, витаминов и биологически активных веществ

5.доставка к органам выделения отработанных продуктов обмена.

По мере роста ребенка состав его крови претерпевает качественные и количественные изменения.

Кровь новорожденного. Для этого периода в периферической крови характерно повышенное количество эритроцитов и высокий уровень гемоглобина. Кровь содержит 60-80% фетального гемоглобина (у недоношенных 80-90%), который связывает кислород быстрее, чем гемоглобин взрослых, играя важную роль в адаптации к новым условиям жизни. В течение первых 3 месяцев жизни происходит постепенная замена гемоглобином взрослых. Для эритроцитов этого возраста характерны анизоцитоз (различная величина эритроцитов), полихроматофилия (различная окраска эритроцитов), повышенное содержание ретикулоцитов (молодые формы эритроцитов, содержащие зернистость), наличие нормобластов (молодые формы эритроцитов с наличием ядра); СОЭ 2-3мм/час.

В лейкоцитарной формуле в первые дни жизни преобладают нейтрофилы (60%), к 5 дню жизни наблюдается I физиологический перекрест (количество нейтрофилов и лимфоцитов выравнивается - по 45%). К концу первого месяца жизни количество нейтрофилов уменьшается до 30%, а лимфоцитов увеличивается до 60%.

Кровь ребенка первого года жизни. В грудном возрасте количество эритроцитов и уровень гемоглобина постепенно снижаются, в связи с отставанием синтеза гемоглобина из-за недостаточного количества железа и белка. Анизоцитоз и полихроматофилия умеренные, сохраняются в течение двух месяцев. Нормобласты единичные, количество ретикулоцитов 5-6%, СОЭ 3-5 мм/час. Количество лимфоцитов в пределах 60%.

Кровь ребенка старше 1года. Количество эритроцитов и гемоглобина увеличивается, из молодых форм эритроцитов сохраняются ретикулоциты, лимфоциты уменьшаются, нейтрофилы увеличиваются и в 5 лет наступает II физиологический перекрест (количество нейтрофилов и лимфоцитов выравнивается - по 45%). В дальнейшем происходит дальнейшее нарастание количества нейтрофилов и снижение количества лимфоцитов и к 10 -12 годам состав крови ребенка аналогичен составу крови взрослого.

Свертывающая система крови. В период новорожденности свертываемость замедлена, а активность фибринолитической системы повышена. В дальнейшем, по мере созревания печени, активность свертывающей системы становится достаточной и обеспечивает поддержание гомеостаза.

Домашнее задание.

Изучить конспект лекции и ответить на следующие вопросы:

1. назовите отделы ССС и опишите особенности строения и функционирования сосудистой системы.

2. особенности строения и функционирования сердца.

3. особенности внутриутробного кровообращения плода.

4.дайте определение понятия «иммунитет»; пути формирования защитных реакций.

5.перечислите факторы неспецифической защиты и дайте им характеристику.

6.специфические факторы защиты: механизм формирования реакции антителообразования и виды иммуноглобулинов (антител).

7.особенности развития иммунной системы детей.

8.органы системы кроветворения и особенности их формирования и развития у детей.

9.состав крови и её функции.

10. кровь новорожденного и кровь ребенка грудного возраста.

11. кровь ребенка старше 1 года; особенности свертывающей системы.

Создание консольного приложения

Цели:

ü познакомиться с основными элементами среды программирования Visual C++ 6.0;

ü научиться создавать проект (консольное приложение);

ü научиться запускать приложение на выполнение;

ü научиться сохранять и загружать проект.

1. Основные элементы среды Visual C++ 6.0

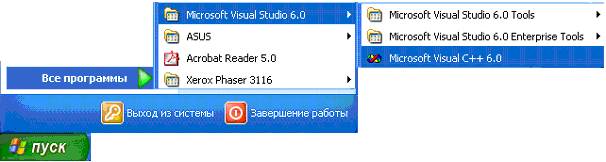

Среду программирования Visual C++ 6.0 можно открыть различными способами. Одним из них будет последовательность шагов:

1) нажать кнопку Пуск и выбрать пункт Все программы;

2) в появившемся меню выбрать Microsoft Visual Studio 6.0, затем – Microsoft Visual C++ 6.0:

После этих действий появится окно среды Visual C++ 6.0, внешний вид и основные элементы которой показаны на рис.1.

После этих действий появится окно среды Visual C++ 6.0, внешний вид и основные элементы которой показаны на рис.1.

Строка меню – стандартный элемент окна любого приложения ОС Windows. Назначение меню – выбор конкретного пункта приведет к реализации конкретного действия. Необходимые пункты меню будут рассмотрены по ходу изложения материала.

Кнопки на панелях инструментов дают возможность быстрого доступа к конкретному действию. Добавить панель инструментов можно, щелкнув правой кнопкой мыши на пустом месте строки меню и выбрав в появившемся контекстном меню нужную панель инструментов.

В окне рабочего пространства отображаются все элементы созданного проекта.

В окне отладчика и вывода сообщений об ошибках можно просматривать информацию о синтаксических ошибках. При запуске приложения в режиме отладки (Debug) в этом окне можно выводить значения переменных, участвующих в вычислениях.

Окна рабочего пространства, отладчика и вывода сообщений об ошибках при открытии Visual C++ 6.0 могут быть закрыты. Для их открытия нужно активизировать панель инструментов Standard и нажать указанные кнопки (рис.2).

В выделенной темно-серым цветом области окна могут располагаться окна редакторов текста программы, акселераторов, графических элементов и др.

2014-02-12

2014-02-12 3310

3310