Классическая теория элит

Теория элит

Лекция 7. Элиты в политической системе

Литература

[35; 65; 66; 74; 81; 83]

Основные понятия:

элита; классическая теория элит; правящая элита; элитистский подход; плюралистический подход; инструментально-функциональный подход; политическая элита; экономическая элита; культурная элита; рекрутирование элит; циркуляция элит; система гильдий; антрепренерская система.

Картина распределения властных полномочий в обществе, основанная на буквальном понимании термина "демократия" (власть народа) предполагает недопустимость образования и функционирования отдельных групп или слоев, оказывающих на процесс реализации власти в обществе многократно большее влияние, чем остальные граждане. Однако существуют объективные причины, обусловившие наличие на протяжении всей истории компактных сплоченных общностей, обладающих реальной властью и влияющих на ключевые сферы функционирования государства.

В течение многих веков бесспорной аксиомой политической мысли было то, что власть в обществе распределена неравномерно. Вместе с тем в эпоху буржуазных революций и среди философов, и среди политиков стало преобладать убеждение, что все граждане (или, но меньшей мере, мужчины) могут делить власть поровну. Радикальные критики буржуазного общества XIX века (марксисты, анархисты и др.) считали, что длительный период жизни общества без управляющих и управляемых является не только желательным и возможным, но даже неизбежным.

Однако в конце XIX века подобные взгляды были поставлены под сомнение рядом учёных, которые представили весомые систематизированные аргументы в пользу того, что при любой форме организации управления социумом реальная власть в обществе всегда принадлежит правящему меньшинству. Эти ученые стали основателями теории элит.

Основной постулат классической теории элит ярко выразил один из ее основателей итальянский социолог Гаэтано Моска: "Во всех обществах (начиная со слаборазвитых или с трудом достигших основ цивилизации вплоть до наиболее развитых и могущественных) существуют два класса людей. Первый, всегда менее многочисленный, выполняет все политические функции, монополизирует власть и наслаждается теми преимуществами, которые дает власть, в то время как второй, более многочисленный класс управляется и контролируется первым...".

Итак, элита – это самобытная социальная группа, обладающая монополией на принятие решений, самосознанием и привилегиями. Как правило, элиту образуют люди, наделенные особенными личностными качествами и, прежде всего, волей к власти. В то же время теоретики элитизма всегда подчеркивали, что правящая элита – это не просто совокупность людей, обладающих социально значимыми ресурсами и занимающих высокие государственные посты. В первую очередь, это устойчивая социальная общность, основанная на глубоких внутренних связях входящих в нее индивидов. Их объединяют общие интересы, связанные с обладанием рычагами реальной власти, стремление к ее сохранению и монополизации, единая политическая воля к стабилизации и укреплению позиции элиты как таковой, а, следовательно, и прав-привелегий каждого ее члена. Правящую элиту как социально-политическое образование сплачивают особые ценности, в иерархии которых власть находится на первом месте, элитой вырабатываются собственные нормы, регулирующие внутрисистемные отношения и поддерживающие целостность элиты и ее жизнеспособность.

Можно выделить общие принципы, образующие концептуальную базу классической теории элит, которые предлагали Г.Моска, а также другие Парето авторы данной теории Вильфредо Парето и Роберт Михельс:

1. Политическая власть, как и все социальные ценности, распределена неравномерно.

Для отражения данной позиции В. Парето, предложил присвоить каждому члену общества абстрактные индексы: тому, кто заработал миллионы - 10, тысячи - 6, и т.д. Объединив людей, имеющих наибольшие социальные индексы, мы получим класс, который назовём элитой. Фундаментальная идея здесь проста и убедительна: люди могут быть проранжированы на основании доли благ, которыми они обладают.

2. Люди делятся по существу на две группы: тех, кто имеет “заметную” власть и тех, кто не имеет никакой.

Этот тезис логически не содержится в первом принципе, и в большой степени является спорным. С точки зрения Парето, например, могут существовать средние позиции в пирамиде обладающих властью, т.е. в одном случае человек является источником власти, в другом случае это же лицо действует, подчиняясь чужой воле. В то же время большинство сторонников классической теории элит придерживается дихотомической картины распределения власти.

3. Элита всегда едина и однородна.

Как члены некоторого эксклюзивного клуба, представители элиты хорошо знают друг друга, имеют сходные мотивации к деятельности и обладают идентичными системами ценностей, предпочтений и интересов.

4. Элита - это самодостаточный отдельный сегмент общества.

Конечно, в долгосрочной перспективе всегда имеют место и подъём, и падение элит. Но в относительно короткие промежутка времени представители элиты выбирают своих преемников из привилегированного меньшинства.

5. Элита является автономной.

Данная группа никому кроме себя не подотчётна за свои решения, и все важные социальные вопросы решаются в соответствие с интересами элиты.

Таким образом, ученые представили портрет общества в виде арены постоянного доминирования социально изолированной, постоянно стремящейся к власти элиты над широкими массами.

Современные научные исследования элит, определённых в соответствии с классической традицией, осуществляются в рамках двух основных концептуальных моделей - элитистской и плюралистической. Обе эти модели неразрывно связаны с классической теорией элит: концепция элитизма развивает основные постулаты классиков, концепция плюрализма пытается их опровергнуть.

Ученые - элитисты отстаивают мнение, что в любом государстве, вне зависимости от формы правления, типа политического режима и формы государственного устройства, осуществляется сплочённой автономной элитой. По мнению автора одной из элитистских моделей общества, Райта Миллса, основные направления политики государства определяет властвующая элита, состоящая из руководителей корпораций, высших военных чинов и группы политических чиновников. Представители элиты действуют скоординировано, и основной задачей властвующей элиты является сохранение собственного господства. Некоторые исследователи добавляют к триаде Миллса руководителей крупнейших СМИ, другие – лидеров основных профсоюзов, но это не меняет основ данной теории. Главный вывод остаётся прежним: правительство находится под контролем небольшой группы, “верхушки общества”, большинство из членов которой не входит в правительство и обладает существенным превосходством в богатстве, статусе и т.п. Сторонники другой элитистской модели, авторство которой принадлежит Максу Веберу, концентрируют внимание на назначенных на любом уровне должностных лицах (бюрократах), каждый из которых в сущности является неотъемлемой частью ежедневной работы учреждений. Доминирующим социальным и политическим фактом современности, с точки зрения последователей данной концепции, является подконтрольность всех структур, как правительственных, так и неправительственных, большой бюрократической системе. Таким образом, правящая элита представляется в виде армии чиновников, ежедневно приходящих на рабочие места, деятельность которых является важнейшим фактором в управлении государственными и общественными процессами. Существуют и другие концепции в рамках элитистской парадигмы, и они, точно так же как модели и Миллса, и Вебера, по существу совпадают с базовыми постулатами классической теории элит, важнейшим из которых является существование отдельного правящего класса.

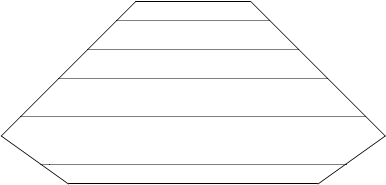

С точки зрения ученых-элитистов, как и основателей теории элит, общество четко стратифицировано. В отличие от классиков современные элитисты отрицают простое дихотомическое деление общества на небольшую правящую группу и всех остальных людей. Наиболее четко данная позиция представлена в модели американского элитиста Р.Д.Патнэма, подразделившего социум на шесть страт в соответствии с критерием обладания властью (понимаемой как влияние на принятие решений, обусловливающее результаты государственной политики):

Непосредственно принимают решения

|

Влияют на решения

Влияют на решения

Активисты

Интересующиеся

Голосующие

Не участвующие

На вершине пирамиды находятся индивиды, прямо вовлеченные в осуществление национальной политики, непосредственные участники. Ниже расположена группа тех, к кому принимающие решения обращаются за советом, чьи интересы и мнения они принимают в расчет, или чьих санкций опасаются. Эта страта может включать чиновников высокого уровня, крупных промышленников, финансистов, крупных военных чинов, лидеров массовых общественных объединений и т.д. Третий слой, намного больший по численности, объединяет граждан, которые принимают некоторое участие в реализации власти – члены партий, бюрократы среднего звена, руководители местных СМИ и др. Следующая группа объединяет людей, для которых политика и власть сродни спортивным зрелищам. Эти люди знают многих ведущих политических игроков, могут обсуждать политические роли и стратегии, но практически не выходят на поле политической активности. Далее в системе Патнэма следуют массы обычных граждан, единственным видом воздействия которых на национальную политику является волеизъявление в кабинах для голосования. И, наконец, на нижней позиции находятся индивиды, которые иногда по собственному выбору, а иногда в результате государственной политики являются объектами, а не действующими фигурами.

Из приведенной выше схемы стратификации социума можно заключить, что, бесспорно, относятся к элите две верхних страты, – именно они представляют собой сплоченную группу людей, которые вершат все важнейшие дела государства и общества.

2014-02-12

2014-02-12 1776

1776