В настоящее время применяются следующие методы для защиты внутренней и наружной среды от пылевого загрязнения [20]:

Ø Замена токсичных веществ на нетоксичные или малотоксичные.

Ø Использование выбросов одних производств в качестве сырья для других производств.

Ø Герметизация аппаратуры и коммуникаций.

Ø Проведение технологических процессов в вакууме, чтобы вредные вещества не выделялись в помещении.

Ø Использование встроенных вентиляционных перекрытий и отсосов.

Ø Использование гидроподавления.

Ø Изоляция производственных и технологических процессов и использование дистанционного управления и роботов.

Ø Очистка технологических, вентиляционных выбросов.

Различают следующие механизмы осаждения частиц в пылеулавливающих аппаратах:

1. Гравитационное осаждение: под действием силы тяжести при прохождении частиц через аппарат.

2. Осаждение под действием центробежной силы.

3. Инерционное осаждение, когда зацепление частиц происходит, если расстояние от частицы, движущейся с газовым потоком до обтекаемого тела, равно её радиусу или меньше его.

|

|

|

4. Диффузионное осаждение (осаждение мелких частиц на поверхности обтекаемых тел или стенок аппарата под действием молекул газа, которые находятся в движении).

5. Электронное осаждение осуществляется в результате ионизации газа, при этом частицы заряжаются и осаждаются на электродах.

Пылеулавливающие аппараты подразделяются на механические и электрические, а механические – в свою очередь – на сухие и мокрые. В основе работы сухих механических пылеулавливающих аппаратов лежат гравитационные, инерционные и центробежные механизмы осаждения частиц. Эти аппараты простые, дешевые и широко применяемые в промышленности.

Самостоятельную группу сухих пылеуловителей составляют фильтрующие пылеулавливающие аппараты – фильтры. Фильтры делятся на 3 класса: фильтры тонкой очистки, фильтры для очистки атмосферного воздуха, промышленные фильтры. Фильтровальные материалы в фильтрах первых 2-х классов обычно не могут быть регенерированы, а подлежат замене, т.е. эти фильтры являются аппаратами однократного действия, рассчитаны на работу с очень низкой начальной концентрацией:

фильтры 1 класса: концентрация < 1 мг/м3,

фильтры 2 класса: концентрация < 50 мг/м3.

Использование фильтров ограничено из-за возможной концентрации паров влаги на ткани.

В основе работы мокрых пылеуловителей лежит контакт запыленных газов с орошающей жидкостью, при этом осаждение частиц пыли происходит на пленку жидкости, на поверхность газовых пузырей или каплю.

|

|

|

Достоинства мокрых пылеуловителей: более высокая степень очистки, чем в сухих пылеуловителях; возможность эффективного применения при высоких температурах и влажности газа, возможность одновременного пылеулавливания, охлаждения газов и абсорбции вредных примесей. Недостатки: образование шлаковых сточных вод; необходимость изготовления аппаратов из антикоррозионных материалов; высокие энергозатраты.

В электрофильтрах осаждение частиц пыли происходит за счет сообщения им электрического заряда.

Основным фактором при выборе того или иного типа пылеулавливающего аппарата является степень очистки, которая зависит от свойств пыли и самого газового потока. Основным параметром при выборе аппарата является объемный расход газа.

Основные технические требования и характеристики при выборе конструкции пылеуловителей следующие:

пылеуловители эксплуатируются при различных скоростях течения газа: циклонные 3-6 м/с, электрофильтры 1,5-3 м/с, тканевые 0,005-0,03 м/с, скрубберы 1-4 м/с;

эффективность очистки зависит от влажности газа; в качестве материалов для изготовления фильтров применяется конструкционная сталь в случае очистки газов, имеющих температуру до 4500С, футеровка – для очистки газов, имеющих температуру до 14000С. Температура газов очищаемых тканевыми фильтрами должна быть менее 3500С.

Для газов содержащих вредные, ядовитые и горючие примеси используют аппараты мокрой очистки. Для улавливания пыли, содержащей неорганические вещества, применяются мокрые пылеуловители, электрофильтры.

Из пылеуловителей наиболее широкое распространение получили циклоны, что объясняется прежде всего простотой их конструкции и, более высокой, чем у других инерционных пылеуловителей эффективностью пылеулавливания. Схема возвратно-поточного циклона представлена на рис.13.1. Принцип действия его заключается в следующем. Поток газовзвеси поступает в циклон закрученным, вследствие чего на частицы пыли действует центробежная сила, отбрасывающая их к стенке, вдоль которой они движутся по спирали вниз в пылевой бункер.

Газовый поток по мере движения сверху вниз частично меняет свое направление, поступая в осевую зону циклона. Часть газового потока снизу поворачивает вверх, частицы пыли вследствие своей инерционности этого сделать не успевают и попадают в бункер. Следует отметить так называемый обратный вынос пыли, когда часть газа тоже попадает в бункер и оттуда выносит с собой мелкие частицы пыли.

Поскольку на эффективность пылеочистки в циклоне силы тяжести частиц пыли влияют значительно меньше, чем центробежные силы, циклоны можно располагать в любом положении, даже в горизонтальном. Однако для рациональной компо-новки оборудования часто их уста-навливают вертикально.

Поскольку на эффективность пылеочистки в циклоне силы тяжести частиц пыли влияют значительно меньше, чем центробежные силы, циклоны можно располагать в любом положении, даже в горизонтальном. Однако для рациональной компо-новки оборудования часто их уста-навливают вертикально.

Поток очищенного газа, выходящий из выхлопного патрубка циклона, сильно закручен, вследствие чего возникают труднос-ти при измерении расхода газа и концентрации в нем пыли в резуль-тате неравномерностей распределе-ния скоростей газа и пыли по сечению трубы. Иногда закручива-ние газа после циклона устраняют установкой в выходной трубе специальных раскручивателей, рас-ширителей, однако следует отметить, что такие раскручиватели, снижая потери давления в сети, несколько снижают и эффективность очистки, особенно для мелкодисперсной пыли. Поэтому лучше на входной патрубок циклона ставить раскручиватель-улитку, так как потери давления при этом снижаются, а эффективность очистки почти не изменяется. Если циклон работает „на выхлоп", т. е. очищенный газ выводится в атмосферу, то необходимость в раскручивателе-улитке, отпадает.

Циклоны разделяют на цилиндрические и конические. В цилиндрических циклонах корпус выполнен с удлиненной цилиндрической частью, а в конических - с удлиненной конической частью. Цилиндрические циклоны отличаются высокой производительностью, конические - высокой эффективностью очистки, однако в последних больше потери давления. У конических циклонов по мере сужения корпуса газовый поток закручивается более интенсивно, вследствие чего сепарация частиц пыли к стенке аппарата увеличивается. Герметичность циклонов вместе с бункером – необходимое условие их нормальной работы, даже незначительные подсосы воздуха через бункер резко снижают эффективность очистки.

|

|

|

Следует уделять внимание тому, чтобы в циклоне не конденсировалась влага, температура газа в нем должна быть выше примерно на 10-25°С температуры точки росы. Для этого применяют тепловую изоляцию циклона, иногда его стенки подогревают.

При мокром пылеулавливании достигается контакт запыленного потока с жидкостью в виде капель или пленки. Пыль, имеющая гидрофильные свойства, прилипает к поверхности жидкости и удаляется с ней. Недостаток мокрого пылеулавливания – образование загрязненных стоков, которые необходимо очищать. Однако при мокром пылеулавливании достигается высокая степень очистки (улавливаются частицы размером до 0,1 мкм). Мокрые пылеуловители целесообразно использовать для одновременного с пылеулавливанием охлаждения или увлажнения газа, улавливания вместе с пылью брызг и тумана, абсорбции газовых примесей.

К недостаткам мокрых пылеуловителей относятся также наличие отложений частиц пыли на оборудовании и трубопроводах и их забивание шламом; повышенный расход жидкости, обычно воды, вследствие брызгоуноса; необходимость защиты оборудования и трубопроводов от коррозии, особенно в случае агрессивных газов; невозможность работы при температурах ниже 0°С – вода замерзает; необходимость установки дополнительных каплеуловителей для скоростных газопромывателей. Мокрые пылеуловители классифицируют:

по типу поверхности контакта фаз: полые оросительные, насадочные с подвижной и неподвижной насадкой, тарельчатые (барботажные и пенные) и пленочные (циклоны, вихревые аппараты с водяной пленкой);

|

|

|

по способу действия: гравитационные (оросительные), проточные (насадочные, тарельчатые), центробежные (пленочные циклоны, вихревые аппараты), ударно-инерционные (ротоклоны), струйные (трубы Вентури, эжекторы) и механические (механические и динамические скрубберы) газопромыватели.

К мокрым пылеуловителям можно отнести также мокрые электрофильтры, орошаемые волокнистые фильтры, воздушные масляные фильтры, аппараты конденсационного принципа действия.

В мокрых пылеуловителях применяют распределительные устройства потока жидкости. Для этого в основном используют форсунки и оросители. Первые предназначены для тонкого распыления жидкости, а также для увеличения поверхности контакта фаз; вторые – для равномерного распределения жидкости по стенке или всему сечению аппарата.

Полые оросительные газопромыватели (скрубберы) представляют собой пустотелый корпус, в который подают запыленный газ, в верхней части расположены оросительные форсунки для подачи воды (рис.13.2.). Газ движется противотоком падающим каплям воды. Однако бывают конструкции с прямоточным и поперечным потоком газа.

Степень улавливания частиц более 10 мкм составляет 99%, но для частиц меньшего размера она резко снижается. Эти аппараты широко используют для улавливания крупной пыли, а также при охлаждении газов и кондиционировании воздуха. Высота аппарата обычно в 2,5 раза больше его диаметра. Удельный расход воды от 0,5 до 8 л/м3.

Насадочные газопромыватели представляют собой колонные аппараты с неподвижной насадкой в виде колец, шаров и другой формы. Насадка предназначена для увеличения поверхности контакта фаз. Жидкость течет пленкой по насадке, газ проходит противотоком (рис.13.3). Удельный расход жидкости составляет 1,3-2,6 л/м3. Эффективность пылеулавливания частиц размером свыше 2 мкм более 90%.

Насадочные газопромыватели представляют собой колонные аппараты с неподвижной насадкой в виде колец, шаров и другой формы. Насадка предназначена для увеличения поверхности контакта фаз. Жидкость течет пленкой по насадке, газ проходит противотоком (рис.13.3). Удельный расход жидкости составляет 1,3-2,6 л/м3. Эффективность пылеулавливания частиц размером свыше 2 мкм более 90%.

В тарельчатых газопромывателях газ с жидкостью контактирует на тарелках, расположенных горизонтально. При малых расходах газа (скорости около 1 м/с) газ барботирует в виде пузырей через слой жидкости, при больших расходах образуется слой турбулизированной пены.

В тарельчатых газопромывателях газ с жидкостью контактирует на тарелках, расположенных горизонтально. При малых расходах газа (скорости около 1 м/с) газ барботирует в виде пузырей через слой жидкости, при больших расходах образуется слой турбулизированной пены.

Пенные газопромыватели более эффективны, чем барботажные.

Эффективность очистки запыленных газовых потоков, особенно с высокодисперсными пылями, можно значительно повысить фильтрацией газов через пористые перегородки или другие фильтровальные материалы, которые состоят преимущественно из волокнистых или зернистых элементов.

По типу фильтровальных материалов фильтры с фильтрующей перегородкой классифицируют следующим образом:

· с гибкими пористыми перегородками: тканевые фильтры из природных, синтетических и минеральных волокон (шерсть, стеклоткань, синтетическая ткань); из нетканых материалов (войлоки, клеенчатые и иглопробивные материалы, бумага, картон); из ячеистых материалов (пенополиуретан, пористые мембраны, губчатая резина);

· с полужесткими пористыми перегородками: слои волокна, стружка, сетки и т. п.;

· с жесткими пористыми перегородками зернистой структуры: пористая керамика, пластмасса, пористые стекла и т. п.;

· с зернистым слоем: неподвижным и псевдоожиженным из различных сыпучих материалов.

В магнитных фильтрах используют частицы, имеющие магнитные свойства, например железосодержащие гранулы. Их работа основана на принципе фильтрации через зернистый слой, причем их регенерация происходит в магнитном поле.

Электрофильтры существенно отличаются от предыдущих тем, что они не имеют фильтрующей перегородки. Их работа основана на принципе ионизации газа. Ионы адсорбируются на поверхности частиц пыли, которые при этом заряжаются, затем движутся к осадительному электроду и сепарируются из газового потока.

По назначению фильтры разделяют на промышленные и воздушные. Промышленные фильтры используют для очистки различных промышленных газов: тканевые, зернистые, глубоковолокнистые фильтры, электрофильтры и др. Входная концентрация пыли в таких фильтрах до 100 г/м3 и более.

Воздушные фильтры применяют для очистки воздуха вентиляционных систем, систем кондиционирования, воздушного отопления.

В тканевых фильтрах запыленные промышленные газы или воздух аспирации проходят через ткань, на которой осаждается пыль, образуя дополнительный фильтрующий слой. От пыли фильтр обычно очищают обратной продувкой воздухом.

Эффективность очистки чистой тканью значительно ниже, чем запыленной. После регенерации продувкой степень очистки снижается по сравнению с фильтрацией через запыленную ткань. Такое влияние особенно сильно для тонких тканей. Для толстых тканей часть пыли после продувки остается на фильтре, при этом степень пылеочистки увеличивается, что особенно характерно для шерстяной ткани.

Высокая степень очистки тканевых фильтров, средние капитальные и эксплуатационные затраты делают их конкурентоспособными с электрофильтрами и мокрой очисткой. Их все чаще применяют в пылеочистке.

Тканевые фильтры работают под давлением (нагнетательные) - вентилятор расположен перед фильтром и при разряжении (всасывающие) - вентилятор установлен после фильтра. Последние предпочтительнее, так как при этом уменьшается эрозионный износ вентилятора и в случае утечки пыль в помещение не попадает.

Запыленный газ подают в фильтрующий рукав сверху, снизу или с обеих сторон. При поступлении газа сверху направление его потока совпадает с силой тяжести, что способствует осаждению пыли; при этом в случае подачи горячих газов температура верхней части фильтра существенно повышается. Более равномерно температура распределяется по длине рукава при подаче газа снизу, рукава при этом должны быть менее длинные, так как иначе трудно обеспечить полное выпадение пыли. Обычно отношение длины рукава к его диаметру составляет от 15 до 50.

Многосекционный фильтр с регенерацией встряхиванием и обратной продувкой показан на рисунке 13.4.

В каждой секции имеется несколько рукавов. Запыленный газ поступает снизу секций в рукав, проходя через ткань, он очищается и через открытый выпускной клапан выходит в выхлопной газоход. Пыль постепенно оседает на внутренней поверхности рукавов, увеличивая потери давления на фильтре. Когда толщина слоя пыли достигает предельного значения, подачу газа прекращают, механизмом встряхивания пыль ссыпается с рукавов в бункер. При обратной продувке чистый воздух направляют через продувочный клапан, при этом выпускной клапан автоматически закрывается.

В каждой секции имеется несколько рукавов. Запыленный газ поступает снизу секций в рукав, проходя через ткань, он очищается и через открытый выпускной клапан выходит в выхлопной газоход. Пыль постепенно оседает на внутренней поверхности рукавов, увеличивая потери давления на фильтре. Когда толщина слоя пыли достигает предельного значения, подачу газа прекращают, механизмом встряхивания пыль ссыпается с рукавов в бункер. При обратной продувке чистый воздух направляют через продувочный клапан, при этом выпускной клапан автоматически закрывается.

С помощью электрофильтров можно улавливать самые мелкие частицы, в том числе и субмикронные. Cтепень улавливания высокодисперсных частиц в них достигает 99,9%. Гидравлическое сопротивление электрофильтров не более 100-150 Па, температура очищаемого газа может достигать 400-450°С. Недостатки электрофильтров – высокая металлоемкость и громоздкость, большая чувствительность к отклонениям от режима работы, высокие требования к взрывопожаробезопасности пыли.

Электрофильтры имеют следующий механизм пылеулавливания. Запыленный газ проходит между электродами, к которым подводят достаточно высокое постоянное напряжение; режим электроочистки рассчитан так, чтобы между электродами образовался так называемый коронный разряд, характеризующийся тем, что у поверхности одного из электродов (коронирующего) возникает светящаяся корона – область ударной ионизации газа (на все межэлектродное пространство она не распространяется). Газ, состоящий из нейтральных молекул, не имеет электрической проводимости, которая может возникнуть при воздействии сильного электрического поля.

Происходит так называемая электроионизация газа, т. е. процесс, при котором в газе в результате столкновения быстрых заряженных частиц с молекулами (некоторая доля заряженных частиц в газе почти всегда имеется) образуются ионы – заряженные частицы.

Ионы адсорбируются (удерживаются) на поверхности частиц пыли, которые вследствие этого становятся заряженными и движутся под действием электрического поля к осадительным электродам; некоторые частицы достигают и коронирующих электродов.

Накопленные на электродах частицы пыли удаляются встряхиванием. Очистка газов в электрофильтрах включает следующие этапы: заряд частиц пыли в газе, движение заряженных частиц пыли к электродам, удаление осажденных частиц пыли с электродов. Электрофильтры разделяют на однозонные (частицы пыли заряжаются и осаждаются в одной зоне) и двухзонные (те же процессы происходят в различных зонах – в ионизаторе и осадителе). Двухзонные электрофильтры применяют для очистки газа с меньшей концентрацией пыли, в них расстояние и напряжение между электродами меньше, чем у однозонных электрофильтров.

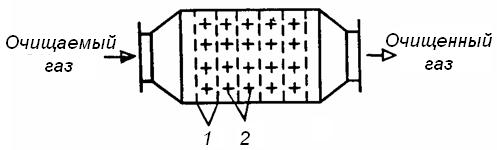

Схема однозонного электрофильтра с поперечным движением газа показана на рисунке 13.5. Осадительные электроды в виде решеток или сеток расположены поперек движения газовзвеси, между ними находятся коронирующие электроды. Недостаток таких фильтров – их конструктивная сложность.

Рисунок 13.5 – Схема однозонного электрофильтра с поперечным движением газа: 1 – осадительные электроды; 2 – коронирующие электроды

Многоступенчатая очистка, как правило, эффективнее, чем одноступенчатая. Однако вследствие изменения свойств пыли эффективность пылеулавливания может быть выше при меньшем числе ступеней.

Оптимальная схема установки пылеулавливания может быть разработана только с учетом всех влияющих факторов. Ниже рассмотрены типовые установки пылеулавливания, применяемые в промышленности.

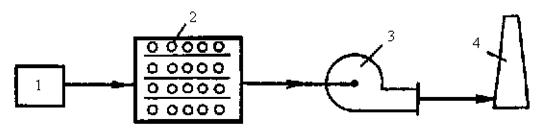

Простые схемы включают один пылеуловитель. Так, при мокром способе производства цемента применяют схему, представленную на рисунке 13.6. Источником пыли является печь обжига клинкера 1. Запыленный воздух проходит очистку в электрофильтре 2 и с помощью дымососа 3 удаляется через дымовую трубу 4 в атмосферу.

При запыленности на входе в электрофильтр 10 – 20 г/м3 эффективность очистки составляет 98 – 99%; концентрация пыли в выбросах 0,1 – 0,5 г/м3.

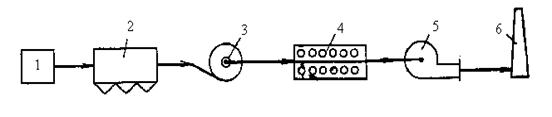

Схемы двухступенчатой пылеочистки, наиболее часто используемые в промышленных установках пылеулавливания, представлены на рисунке 13.7. В качестве первой ступени, как правило, используют аппарат грубой очистки (например, циклон), а в качестве второй – аппарат тонкой очистки (рукавный фильтр или электрофильтр).

Рисунок 13.6 – Схемы одноступенчатой пылеочистки с электрофильтром: 1 – источник пылеобразования; 2 – электрофильтр; 3 – дымосос; 4 – дымовая труба

Источниками пыли являются обжиговые печи, узлы пересыпки, транспортировки и т. д. Газы, отводимые от источников пылеобразования, после коллектора 2 поступают на очистку в одиночные или батарейные циклоны 3, затем в электрофильтр 4 и через вентилятор 5 – в дымовую трубу 6.

Рисунок 13.7 - Схема двухступенчатой пылеочистки с циклоном и электрофильтром: 1 – источник пылеобразования; 2– коллектор; 3 – циклон; 4 – электрофильтр; 5 – ветилятор-дымосос; 6 – труба

Методы очистки сточных вод (СВ) подразделяют на механические, химические, физико-химические, термические, биологические (биохимические).

Механические методы очистки СВ используют, в основном, как предварительные. Они предназначены для отделения от воды нерастворимых примесей различной степени дисперсности. Для этих целей используют следующие оборудование и устройства: решетки, барабанные сетки, фильтры, песколовки, отстойники, илоуплотнители, нефтеловушки, смоломаслоуловители.

Отстойники являются основными устройствами механической очистки сточных вод, используемыми для удаления оседающих или всплывающих грубодисперсных примесей. Эти аппараты бывают радиальные и горизонтальные. Для этих же целей используют отстойные пруды. Если примесь легче воды, то ее удаляют с поверхности воды, а отстойники называют ловушками.

Эффективность отстаивания зависит от скорости течения воды, которая определяется расчетом и должна быть оптимальной.

Для механической очистки находят применение гидроциклоны, требующие значительно меньших площадей. СВ после механической очистки в зависимости от состава и предъявляемых к ним требований направляют на химическую, физико-химическую или биологическую очистку.

Химическую очистку применяют в тех случаях, когда выделение примесей возможно только в результате химической реакции между примесью и реагентом с образованием новых веществ, которые легко удалить из сточной воды. Для такой очистки используют реакции окисления, нейтрализации, перевод ядовитых примесей в безвредные, обезвреживание методом хлорирования и др. Химические методы требуют большого расхода реагента. Кроме того, образующиеся в результате реакции вещества необходимо удалять из СВ и обрабатывать. Химическим методам часто отдается предпочтение при локальной очистке небольших объемов СВ, особенно, если СВ содержат щелочи и кислоты. В большинстве кислых стоков содержатся соли тяжелых металлов, которые необходимо выделить из СВ. Основным методом обработки таких вод является нейтрализация:

· взаимная нейтрализация кислых и щелочных СВ;

· нейтрализация реагентами (растворами кислот, негашеной и гашеной известью, кальцинированной содой, каустической содой, аммиачной водой);

· фильтрование через нейтрализующие материалы (известь, известняк, доломит, обожженный магнезит, мел).

Для нейтрализации минеральных кислот применяют любой щелочной реагент, но чаще всего гашеную известь или в виде известкового молока, а также карбонаты кальция или магния в виде суспензии. Для нейтрализации органических жирных кислот применяют известь, содержащую не менее 25-30% активного оксида кальция, или смесь извести с 25% – ной технической аммиачной водой. Расход реагентов 0,4 – 2,5 кг/кг, время взаимодействия 5 – 30 мин.

Электрохимические методы очистки СВ основаны на процессах анодного окисления и катодного восстановления, электрокоагуляции, электрофлотации и электродиализа. Все эти процессы протекают на электродах при пропускании через СВ постоянного электротока. Основной недостаток – сравнительно большой расход электроэнергии.

Процессы анодного окисления и катодного восстановления разработаны для очистки сточных вод от растворенных примесей (цианидов, спиртов, нитросоединений, сульфидов и др.). В электролизере на аноде происходит процесс электрохимического окисления, а на катоде – процесс восстановления.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятия «вредное вещество». Что относится к вредным веществам? Приведите примеры.

2. Какая существует классификация вредных веществ?

3. Перечислите методы для защиты внутренней и наружной среды от пылевого загрязнения.

4. Какие существуют механизмы осаждения частиц в пылеулавливающих аппаратах?

5. Какие принципы лежат в основе работы сухих и мокрых пылеуловителей?

6. В чем преимущества и недостатки сухих и мокрых пылеуловителей?

7. Дате классификацию мокрых пылеуловителей.

8. Что представляют собой скрубберы?

9. Что такое фильтрация газов и какое оборудование для этого применяется?

10. Объясните принцип действия электрофильтров.

11. Приведите схемы установок пылеулавливания.

12. Какие существуют методы очистки сточных вод?

XIV. Правовые и организационные основы безопасности

жизнедеятельности

Правовые вопросы безопасности труда обеспечивает Конституция страны, которая гарантирует права граждан на труд, отдых, охрану здоровья, материальное обеспечение в старости, в случае болезни, при полной или частичной нетрудоспособности. Во многих статьях этого документа отражены вопросы создания безопасных условий труда: режимы труда и отдыха при проведении различных работ, гарантии и компенсации для трудящихся во вредных условиях, особенности использования труда женщин и молодежи, компенсации в связи с несчастными случаями, контроль и надзор за соблюдением законодательства о труде и ряд других.

В действующий в настоящее время «Кодекс законов о труде РФ» (КЗоТ РФ) включены основные требования, направленные на создание здоровых и безопасных условий труда.

В 1993 г. в нашей стране введены «Основы законодательства Российской Федерации об охране труда», которые устанавливают гарантии осуществления права трудящихся на охрану труда и обеспечивают единый порядок регулирования отношений в области охраны труда между работодателями и работниками на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности. Этот документ направлен на создание условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и в связи с ней.

В ст. 1 этого документа приводится определение термина «охрана труда». Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия.

В ст. 3 «Основ законодательства...» также указывается, что главной задачей государственной политики в области охраны труда является признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности предприятия; каждый работник имеет право на охрану труда, которую гарантирует государство в лице органов законодательной, исполнительной и судебной власти. Государственное управление охраной труда заключается в реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда, разработке законодательных и иных нормативных актов в этой области, а также требований к средствам производства, технологиям и организации труда, гарантирующим работникам здоровье и безопасные условия труда (ст. 7). В «Основах законодательства РФ об охране труда» также перечислены права и обязанности работников и работодателей по обеспечению охраны труда на предприятиях, рассмотрены вопросы обучения и инструктирования работников в области охраны труда, приведены сведения о финансировании указанных мероприятий и фондах охраны труда. Кроме того, в ряде статей этого документа представлены сведения об ответственности предприятий и работодателей за невыполнение требований по созданию здоровых и безопасных условий труда, указано, как должны осуществляться надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда, а также рассмотрен ряд других моментов.

Правовые вопросы природопользования регламентируются как Конституцией РФ (ст. 9, 36, 42, 58, 72), так и рядом федеральных законов, среди которых прежде всего следует указать Гражданский, Земельный и Водный кодексы РФ, законы: «О животном мире», «Об охране окружающей природной среды» и др., соответствующие нормативные акты Президента и Правительства РФ, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.

Правовую основу охраны окружающей среды в стране и обеспечение необходимых условий труда составляет закон РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (1991 г.), в соответствии с которым введено санитарное законодательство, включающее указанный закон и нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды его обитания и требования к обеспечению благоприятных условий его жизнедеятельности. Ряд требований по охране труда и окружающей среды зафиксировано в законе РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» (1991 г.) и в законе РФ «О защите прав потребителей» (1992 г.).

Важнейшим законодательным актом, направленным на обеспечение экологической безопасности, является закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды» (1991 г., введен в действие с 3.02.1992 г.).

Из других законодательных актов в области охраны окружающей среды отметим Водный кодекс РФ (1995 г.), Земельный кодекс РСФСР (1991 г.), законы Российской Федерации «О недрах» (1992 г.) и «Об экологической экспертизе» (1995 г.). До принятия соответствующих документов РФ продолжает действовать закон СССР «Об охране атмосферного воздуха» (1980 г.).

Среди законодательных актов по охране труда отметим Основы законодательства РФ по охране труда (1993 г.) и Кодекс законов о труде РСФСР (с изменениями и дополнениями 1992 г.), устанавливающие основные правовые гарантии в части обеспечения охраны труда.

Правовую основу организации работ в чрезвычайных ситуациях и в связи с ликвидацией их последствий составляют законы РФ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (1994 г.), «О пожарной безопасности» (1994 г.), «Об использовании атомной энергии» (1995 г.) Среди подзаконных актов в этой области отметим постановление правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (1995 г.).

Кроме перечисленных выше законодательными документами в области безопасности жизнедеятельности являются государственные, отраслевые стандарты и стандарты предприятий, правила и нормы, в которых содержатся различные требования е безопасности труда, экологической безопасности и др.

Государственные стандарты охватывают обширные вопросы деятельности человека и являются основными нормативными документами в указанных областях. Государственные стандарты разбиты по классам систем и имеют свои коды. Стандарты безопасности труда начинаются с шифра-кода 12 (например, 12.1.018-85), стандарты по охране окружающей среды с шифра-кода 17 (например, 17.2.6.02-85).

Едиными правилами, которые содержат требования к обеспечению безопасности труда при проектировании, строительстве и эксплуатации промышленных объектов, являются «Строительные нормы и правила» (СНиП), а также различные санитарные нормы и правила (СН, СанПиН).

Срок действия нормативных документов обычно составляет 5 лет, местных – 3 года. После чего эти документы пересматривают и срок действия продлевают на 5 лет или они утрачивают силу вообще.

Санитарные нормы устанавливают ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и в воде различного назначения, а также предельные уровни физических воздействий на окружающую среду (шума, вибрации, инфразвука, электромагнитных полей и излучений от различных источников, ионизирующих излучений).

В системе строительных норм и правил рассмотрены нормы проектирования сооружений различного назначения, учитывающие требования охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Нормативно-техническая документация по охране труда включает правила по технике безопасности и производственной санитарии, санитарные нормы и правила, стандарты системы стандартов безопасности труда, инструкции по охране труда для рабочих и служащих.

Согласно ст. 143 КЗОТ РСФСР правила по охране труда подразделяются на единые, межотраслевые и отраслевые. Единые распространяются на все отрасли экономики. Они закрепляют важнейшие гарантии обеспечения безопасности и гигиены труда, которые одинаковы для всех отраслей. Межотраслевые закрепляют важнейшие гарантии обеспечения безопасности и гигиены труда в нескольких отраслях, либо в отдельных видах производства, либо при отдельных видах работ (например, на отдельных типах оборудования во всех отраслях).

Инструкции по охране труда делятся на типовые (для рабочих основных профессий отраслей) и действующие в масштабах предприятия, организации или учреждения.

На промышленных объектах для управления охраной окружающей среды (ООС) создаются отделы охраны природы (охраны окружающей среды).

Основой управления охраной окружающей среды являются законодательные и подзаконные акты, рассмотренные выше, которые предполагают единую систему управления в стране, а также международное сотрудничество в области охраны природы. Управление ООС базируется на информации, получаемой системой мониторинга окружающей среды. Эта система состоит из трех ступеней: наблюдения, оценки состояния и прогноза возможных изменений. Мониторинг осуществляет наблюдение за антропогенными изменениями, а также за естественной малоизмененной природой. В системе различают три уровня: санитарно-токсический, экологический и биосферный.

Санитарно-токсический мониторинг – наблюдение за состоянием качества окружающей среды, главным образом за степенью загрязнения природных ресурсов вредными веществами и влиянием этого процесса на человека, животный и растительный мир, а также определение наличия шумов, аллергенов, пыли, патогенных микроорганизмов, неприятных запахов, сажи; контроль за содержанием в атмосфере оксидов серы и азота, оксида углерода, соединений тяжелых металлов, за качеством водных объектов, степенью загрязнения их различными органическими веществами, нефтепродуктами.

Экологический мониторинг – определение изменений в экологических системах (биогеоценозах), природных комплексах и их продуктивности, а также выявление динамики запасов полезных ископаемых, водных, земельных и растительных ресурсов.

Биосферный мониторинг осуществляется в рамках глобальной системы мониторинга окружающей среды (ГСМОС) на базе международных биосферных станций, восемь из которых располагаются у нас в стране.

Санитарно-токсический мониторинг осуществляется службами Министерства здравоохранения РФ, Министерства природных ресурсов РФ, Государственного комитета РФ по охране окружающей среды, Росгидрометом России.

Организация контроля состояния окружающей среды в регионах возложена на местные органы Государственного комитета РФ по охране окружающей среды. Ведется контроль атмосферы, гидросферы и почв вблизи транспортных магистралей и предприятий.

В селитебных зонах отбор проб воздуха, воды и почв организуется также предприятиями. Эту работу производят, как правило, их санитарно-промышленные лаборатории.

Контроль выбросов промышленных предприятий и транспортных средств сводится к определению их фактической величины и сопоставлению ее с величиной ПДВ. Применительно к промышленным предприятиям правила установления ПДВ определены ГОСТ 17.2.3.02—78. Порядок контроля выбросов разрабатывают сами предприятия. Контролю подлежат выбросы, поступающие от дымовых труб; вытяжных систем плавильных и разливочных агрегатов; сушильных установок; нагревательных и электротермических печей кузнечно-прессовых и термических цехов; шихтовых дворов; участков очистки и обрубки отливок; участков приготовления формовочных и стержневых смесей; цехов механической обработки материалов, сварочных постов и оборудования для резки металлов и сплавов; отделений для; нанесения химических, электрохимических и лакокрасочных покрытий, от газоходов и воздуховодов, отводящих загрязненный газ; от испытательных станций.

Система управления охраной труда (СУОТ) на предприятии предусматривает участие в ней всех представителей администрации, начиная от бригадиров и мастеров, кончая главным инженером и работодателем. Каждый в пределах своих должностных обязанностей отвечает за обеспечение безопасности труда. Кроме того, ряд подразделений выполняют специальные функции управления охраной труда. Организация и координация работ по охране труда возложена на службы (или инженера) охраны труда.

Контроль тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условий труда — одна из важнейших задач администрации при оценке условий труда, аттестации и сертификации рабочих мест. Это связано с наличием целого ряда льгот и компенсаций, положенным лицам, занятым на этих работах (дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день, доплаты к зарплате, право на бесплатное получение молока или лечебно-профилактического питания, льготная пенсия). Официальное заключение об оценке условий труда дают органы экспертизы условий труда Министерства труда и социального развития РФ.

Главным надзорным органом по охране труда является Рострудинспекция при Министерстве труда и социального развития РФ, контролирующая выполнение законодательства, всех норм и правил по охране труда.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор, осуществляемый органами Министерства здравоохранения РФ, проверяет выполнение предприятиями и организациями санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических норм и правил.

Государственный энергетический надзор (Госэнергонадзор) при Министерстве топлива и энергетики России контролирует правильность устройства и эксплуатации электрических и теплоиспользующих установок.

На Государственный пожарный надзор возложен контроль за выполнением требований пожарной профилактики при проектировании и эксплуатации производственных помещений и зданий в целом.

Федеральный горный и промышленный надзор РФ (Госгортехнадзор России) проверяет правильность устройства и безопасной эксплуатации установок повышенной опасности, в том числе подъемно-транспортных машин, установок под давлением. Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор России) контролирует источники ионизирующих излучений.

Одной из основ принятия управленческих решений является анализ причин производственного травматизма. Травмы на производстве следует отличать от других видов травм. Различают бытовые травмы, непроизводственные трудовые увечья, трудовые увечья на производстве (несчастный случай, травма на производстве). Порядок их расследования, оформления, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности различен.

Экологическая экспертиза техники, технологий, материалов включает общественную и государственную экспертизу. Государственная экологическая экспертиза новой продукции – рассмотрение документации (или образцов) новой продукции, проводимое экспертными подразделениями органов государственного управления в области природопользования и охраны окружающей среды на федеральном, республиканском и региональном (территориальном) уровне.

Общественная экологическая экспертиза проводится общественными организациями (объединениями), основным направлением деятельности которых является охрана окружающей природной среды, в том числе проведение экологической экспертизы, и которые зарегистрированы в установленном порядке.

Цель экологической экспертизы новой продукции – предупреждение возможного превышения допустимого уровня вредного воздействия на окружающую среду в процессе ее производства, эксплуатации (использовании), переработки или уничтожения. Главная задача экологической экспертизы – определение полноты и достаточности мер по обеспечению требуемого уровня экологической безопасности новой продукции при ее разработке, в том числе:

– определение соответствия проектных решений создания новой продукции современным природоохранным требованиям;

– определение полноты и достаточности отражения технических показателей, характеризующих уровень воздействия на окружающую среду новой продукции, в рассматриваемой документации и их соответствие установленным природоохранным нормативам;

– оценка полноты и эффективности мероприятий по предупреждению возможных аварийных ситуаций, связанных с производством и потреблением (использованием) новой продукции, и ликвидации их возможных последствий;

– оценка выбора средств и методов контроля воздействия продукции на состояние окружающей среды и использование природных ресурсов;

– оценка способов и средств утилизации или ликвидации продукции после отработки ресурса;

– определение полноты достоверности и научной обоснованности проведенной оценки воздействия на окружающую среду (OBOС).

По результатам экологической экспертизы составляется экспертное заключение, включающее три части: вводную, констатирующую и заключительную.

Объектами экспертизы являются проекты технической документации на новые технику, технологию, материалы, вещества, сертифицируемые товары и услуги.

Контрольные вопросы

1. В каких документах отражены правовые основы природопользования в стране?

2. Что является главной задачей государственной политики в области охраны труда?

3. Какие нормативные документы регламентируют требования по безопасности труда и экологической безопасности?

4. Что такое «экологическая экспертиза»? Кем она проводится и в чем заключается?

5. Как осуществляется контроль выбросов промышленных предприятий?

6. В чем сущность мониторинга?

Литература

1. Долин, П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. М.: Энергоатомиздат, 1984. – 448 с.

2. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств (Охрана труда). Учебн. пособие для вузов /Кукин П.П., Лапин В.Л., Подгорных Е.А. и др. – М.: Высшая школа, 1999. — 318с.

3. Хван,Т.А. Безопасность жизнедеятельности: Учеб.пособие для студ.вузов: Рек.М-вом общ.и профес.образов. / Хван,Т.А., Хван,П.А. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 350с.

4. Безопасность жизнедеятельности: Учеб.пособие для студ.вузов: Рек.М-вом образов.РФ / Под общ.ред.Л.А.Муравья. – 2-е изд.,перераб.и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 432с.

5. Гринин, А.С. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие / Гринин, А.С., Новиков, В.Н.; Под ред. А.С.Гринина. – М.: ФАИР – ПРЕСС, 2002. - 288с.

6. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях: Учеб. пособие для студ. вузов: Рек. М-вом образов. РФ / Под ред. В.В.Денисова. – М.: ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д: ИЦ "МарТ", 2003. – 608с.

7. Бондин, В.И. Безопасность жизнедеятельности / В. И. Бондин, А. В. Лысенко. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 351с.

8. Безопасность жизнедеятельности: Конспект лекций: Пособие для подготовки к экзаменам. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 123с.

9. Безопасность жизнедеятельности: Практикум / Под ред. А. П. Савельева. – Саранск: Изд-во РНИИЦ, 2003. – 232с.

10. Пряхин, В.Н. Безопасность жизнедеятельности: курс лекций и комплект тестовых заданий для студ. вузов: учеб. пособие / Пряхин, В.Н., Соловьев, С.С. – М.: [Интеллект-Центр], 2003. - 192 с.

11. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. вузов: рек. Минобразования России / под общ. ред. С. В. Белова. – изд. 5-е, испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2005. – 606 с.

12. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда: учеб. пособие для студ. вузов: рек. Минобразования России / П. П. Кукин [и др.]. – Изд. 3-е, испр. – М.: Высш. шк., 2004. – 319 с.

13. Тверская, С.С. Безопасность жизнедеятельности: словарь-справочник: учеб. пособие: рек. ред.-издат. советом Рос. академии образования / Тверская, С.С.; Рос. акад. образования, Моск. психолого-соц. ин-т. – М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2005. – 192 с.

14. Алексеев, В.С. Безопасность жизнедеятельности в вопросах и ответах: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по техн. спец.: рек. УМЦ "Классич. учебник" / Алексеев, В.С., Мурадова, Е.О., Давыдова, И.С. – М.: Проспект, 2006. – 207 с.

15. Русак, О.Н. Безопасность жизнедеятельности / Русак, О.Н., Малаян, К.Р., Занько, Н.Г. – Изд. 10-е, стер. – СПб.: Лань: Омега – Л, 2006. – 447 с.

16. Фролов, А. В. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подготовки и спец. высш. проф. образования: доп. Минобразования и науки России / А. В. Фролов, Н.Т.Бакаева, – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 736 с.

17. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по всем напр. и спец. высш. проф. образования: доп. Минобразования России / [В. А. Акимов [и др.]. – М.: Высш. шк., 2006. – 592 c.

18. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник: учеб. пособие для студ. вузов: доп. Минобразования России / Микрюков, В.Ю. – М.: Феникс, 2006. – 560 с.

19. Техногенные факторы и экологические аспекты электротехнической и светотехнической промышленности. Учебное пособие. Составители: Александров А.И., Байнева И.И. Саранск, СВМО, 2003. – 227 с.

20. Ефремов, Г.И., Лукачевский, Б.П. Пылеочистка. М.: Химия, 1990. – 72 с.

Оглавление

Предмет и задачи БЖД…………………………………………………....

Введение……………………………………………………………………

I. Безопасность жизнедеятельности и производственная

среда………………………………………………………………………..

1.1 Понятие опасности.Техногенные аварии

и катастрофы……………………………………………………

1.2 Опасные и вредные производственные факторы……………..

1.3 Критерии комфортности и безопасности техносферы……….

1.4 Производственный травматизм………………………………..

1.5 Санитарно-технические требования к территории

предприятий, зданиям и сооружениям,

производственным помещениям…………………………………….

II. Параметры микроклимата. Их влияние на организм

человека……………………………………………………………………

2.1. Основные параметры микроклимата в

производственных помещениях……………………………………

2.2 Создание требуемых параметров микроклимата в

производственных помещениях………………………………………

III. Защита от шума, ультра- и инфразвука, вибрации………………..

3.1 Параметры шума. Защита от шума…………………………….…

3.2 Ультра- и инфразвук. Защита от них …………………………...

3.3 Параметры вибрации. Защита от вибрации……………………

IV. Производственное освещение. Влияние освещения на

условия деятельности человека………………………………………..

4.1 Основные характеристики производственного

освещения …………………………………………………………….

4.2 Системы и виды производственного освещения………………

4.3 Источники света и осветительные приборы…………………..

4.4 Расчет производственного освещения………………………….

V. Защита от электромагнитных полей и лазерного

излучения…………………………………………………………………

5.1 Основные понятия и определения………………………………

5.2 Влияние электромагнитных полей на организм

человека……………………………………………………………..

5.3 Методы защиты от электромагнитных излучений……………

5.4 Лазерное излучение……………………………………………..

VI. Защита от ионизирующих излучений……………………………..

6.1 Основные характеристики ионизирующих излучений………

6.2 Влияние ионизирующих излучений на организм

человека………………………………………………………………

6.3 Защита от ионизирующих излучений…………………………..

VII. Электростатические заряды на производстве……………………

8.1 Основные понятия……………………………………………….

8.2 Основные способы тушения пожаров…………………………..

IX. Электробезопасность…………………………………………………

9.1 Основные понятия и определения. Действие

электрического тока на организм человека…………………………

9.2 Защита человека от поражения электрическим током………….

9.3 Оказание первой помощи пораженному электрическим

током…………………………………………………………………..

X. Обеспечение безопасности при работе с компьютером……………

XI. Основные требования безопасности к технологическому

оборудованию…………………………………………………………….

11.1 Общие требования к технологическому оборудованию………

11.2 Обеспечение безопасности работы оборудования под

давлением выше атмосферного………………………………………

XII. Безопасность в чрезвычайных ситуациях…………………………..

12.1 Определение и классификация чрезвычайных ситуаций…….

12.2 Устойчивость работы объектов народного хозяйства в

чрезвычайных ситуациях……………………………………………..

12.3 Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных

ситуациях………………………………………………………………

12.4 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций……………

XIII. Охрана окружающей среды от негативных факторов

техносферы ……………………………………………………………….

13.1 Основные понятия и определения промышленной

экологии…………………………………………………………………

13.2 Методы и оборудование для защиты человека и

окружающей среды от различных загрязнений…………………….

XIV. Правовые и организационные основы безопасности

жизнедеятельности……………………………………………………….

Литература…………………………………………………………………

2014-02-13

2014-02-13 1576

1576