Отрицательное отношение юнионистов к гомрулю всегда имело имперскую подоплеку: имперскую власть нельзя девальвировать. Обстоятельства принятия в 1800 г. Акта об унии ясно показали важную стратегическую роль Ирландии, которую гомруль грозил поставить под сомнение. В последней трети XIX в. проблемы империи все чаще оказывались в центре общественного внимания, поэтому мы должны рассмотреть их воздействие на международные позиции Британии.

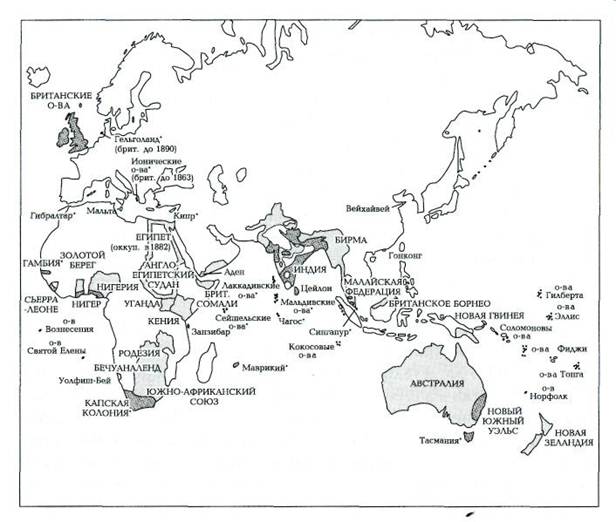

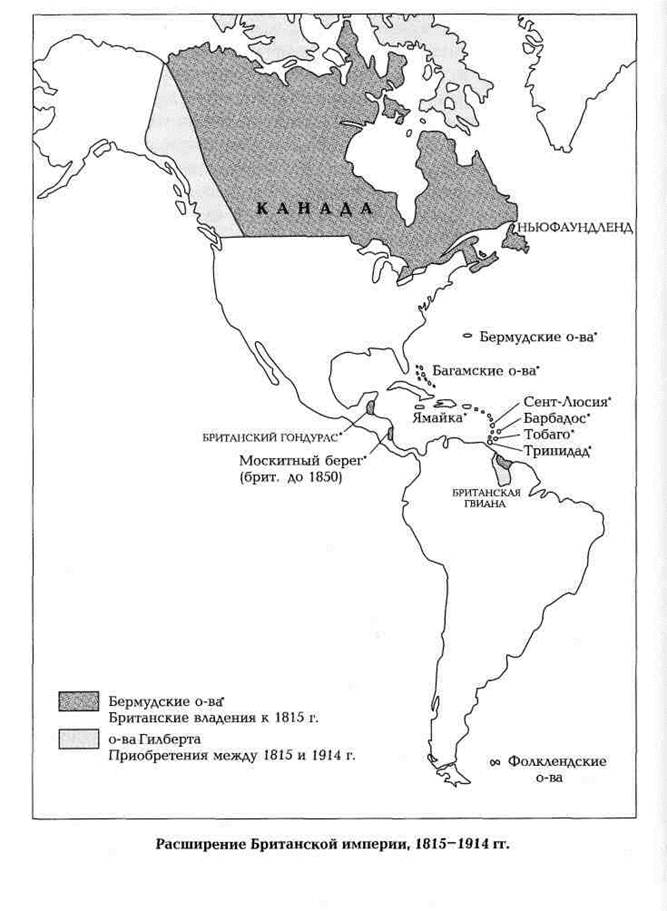

В целом британцы не особенно стремились к расширению своих имперских владений, и политические группы, ратовавшие за экспансию, не пользовались ни популярностью у населения, ни политическим влиянием. В тех местах, где белые поселенцы жили уже долгое время, было успешно осуществлено разделение власти, примером чему служат Акт 1867 г. о доминионе Канада и Акт 1900 г. об Австралийском Союзе. Однако последние сорок лет XIX столетия стали свидетелями аннексии обширных территорий в Африке, на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана. В 1851 г. Британия была центром мировой торговли и главным морском перевозчиком. Она оставалась им, даже когда ее лидерство в сфере производства товаров в конце 70-х годов пошло на убыль. Поэтому британские интересы распространялись на регионы, где шла торговля, при этом формально британские колониальные власти могли там и не присутствовать. Неформальныйимпериализм, таким образом, предшествовал официальным захватам, что делает далеким от истины известное изречение: «За флагом следует торговля». Почти всегда дела обстояли наоборот. Романы Джозефа Конрада прекрасно иллюстрируют эту ситуацию: в любом, самом отдаленном уголке планеты можно было найти представителя Британии, занимающегося ввозом керосина и вывозом местных продуктов.

Первыми европейцами в Восточной и Центральной Африке были чаще всего миссионеры, такие, как Дэвид Ливингстон, которые проповедовали Евангелие, лечили страждущих и осуждали бесчеловечность торговли рабами на континенте. Экспедиция по спасению Ливингстона в 1871 г., организованная и умело разрекламированная Г.М.Стэнли, составила одну из великолепных приключенческих историй времен королевы Виктории. Именно такие рассказы усиливали интерес к «черному континенту».

Кое-где британское торговое проникновение поддерживалось силой оружия. Ярким примером тому служила монополия индийского правительства на торговлю опиумом и целая серия «опиумных войн», в результате которых Китаю было навязано неограниченное британское торговое присутствие. Кульминацией этих позорных империалистических захватов стал Тяньцзиньский договор 1858 г., показавший, что в данном случае война была не случайным последствием местного кризиса, а инструментом последовательно проводимой политики. Для того чтобы дать возможность правительству постепенно проникнуть в страну, использовались торговые компании, получившие государственные гарантии на право заниматься коммерцией и управлять данной территорией. Так попали впоследствии под британское владычество Нигерия, Восточная Африка и Родезия. Когда же фирма оказывалась банкротом, что происходило довольно часто, правительству ничего не оставалось, как принять на себя обязанности по ее управлению (например, Британская южноафриканская компания Сесила Родса, которая до 1920 г. ни разу не выплачивала дивидендов, перешла к государству в 1923 г.).

Центром этой огромной и преимущественно неформальной торговой сети была Индия, «главная жемчужина имперской короны», уже не приносящая прежних доходов, но по-прежнему воспринимаемая британцами как основа безопасности их владений вне Европы. После восстания сипаев в 1857-1858 гг. была ликвидирована прежняя Ост-Индская компания, а ее владения перешли непосредственно под управление британской администрации. В 1876 г. по желанию королевы в Вестминстере был принят Акт о провозглашении Виктории «императрицей Индии».

Для охраны Индии и путей, ведущих к этому субконтиненту, был произведен ряд захватов. Нападению подверглись находящиеся в непосредственной близости Бирма и Малайя, причем аннексии были инспирированы из Калькутты правительством Индии, которое систематически проводило в жизнь собственную имперскую программу, причем делало это с присущей ему последовательностью, сильно отличающейся от рискованных методов Лондона. Под британский контроль подпали Египет и Судан, поскольку они располагались на путях к Индии. Отчасти вся экспансия в Восточной и Южной Африке диктовалась соображениями, связанными с Индией. Конечно, это весьма упрощенная картина, поскольку каждый конкретный захват имел довольно сложную подоплеку. Самые запутанные ситуации возникли вокруг Египта и Южной Африки, поэтому о них нужно сказать отдельно.

Через Восточное Средиземноморье тоже пролегал путь в Индию, следовательно, этот район постоянно находился в центре британских интересов, особенно в связи с Россией. Между 1854 и 1856 г. англичане и французы при некотором участии Пьемонта и Сардинии послали значительный флот и вооруженные силы для поддержки Турции. Крымская война имела довольно сложный комплекс причин, но главной было противостояние России и обширной, но слабой Оттоманской империи. Однако Англия и Франция, «самые передовые» страны Европы, показали себя в этой войне против «отсталой» России не самым лучшим образом, а иногда просто неумело. К тому же снабжение больших армий по морю на значительном расстоянии создавало множество непредвиденных проблем. Газетные сообщения с места событий, передаваемые по телеграфу, рассказывали о тяготах, переживаемых солдатами, и отчетливо рисовали все проблемы и парадоксы войны, ведущейся либеральным государством. Они же сделали знаменитой «леди со светильником» – Флоренс Найтингейл. Военные действия состояли практически из серии осад, завершавшихся большой кровью, как это было в Крыму или в районе Карса, расположенного в азиатской Турции. В этом они стали предтечей войны 1914-1918 гг. Однако Турцию удалось защитить и таким образом спасти от развала всю Оттоманскую империю, частью которой был Египет.

Предполагалось, что Турция будет реформирована и станет современным либеральным государством. Но этого не произошло. В 70-х годах XIX в. она снова оказалась на грани распада и вновь подверглась атаке со стороны России. Правительство Дизраэли по-прежнему проводило крымскую политику сохранения целостности Турции. Оппозиция под руководством Гладстона утверждала, что такая политика бессмысленна и необходимо разделить «европейскую Турцию» на отдельные христианские государства. «Европейский концерт» на Берлинском конгрессе 1878 г. достиг соглашения по этому вопросу, и Дизраэли вернулся в Лондон, привезя с собой «почетный мир» и остров Кипр, который считался важным стратегическим объектом в Восточном Средиземноморье, но оказался непригодным для использования в качестве военно-морской базы.

|

Вместе с ослаблением Турции возрастала самостоятельность Египта. На его территории началось строительство Суэцкого канала, открытого в 1870 г., и таким образом Египет приобрел большое значение для Британии и для ее связей с Индией. Приток капитала в Египет в связи со строительством канала дестабилизировал его социально и политически. В 1875 г. Дизраэли выкупил у хедива основную часть акций компании, управлявшей каналом. Поэтому, когда Египет оказался на грани банкротства и произошла попытка военного переворота, Британия не могла оставить без внимания эти события, так как в данном регионе у нее имелся не только стратегический, но и прямой финансовый интерес. После провала усилий отыскать хоть какую-то альтернативу Гладстону в 1882 г. вопреки желанию пришлось пойти на оккупацию Египта, чтобы защитить интересы кредиторов Суэцкого канала. Англичане оставались там вплоть до 1954 г., хотя формально Египет никогда не был колонией и имел тот же статус, что и теоретически независимые княжества Индии. Затем, в результате кампаний 80-х и 90-х годов, был покорен мятежный Судан, и Махди, убийца генерала Гордона в 1885 г., был безжалостно уничтожен Китченером в битве при Омдурмане в 1898 г. Таким образом, ослабление Турции сделало Британию главной действующей силой в Восточном Средиземноморье и Северо-Восточной Африке.

Ситуация в Южной Африке была во многом похожа на вышеописанную, но осложнялась присутствием буров. Капская колония была оккупирована в 1795 г., чтобы обезопасить путь в Индию. Но положение оставалось нестабильным, так как буры в 30-х годах XIX в. переселились в глубь континента и угрожали оттуда Капской колонии. Было предложено несколько планов по созданию федерации с участием буров. В 1877 г. правительство Дизраэли вынудило их принять идею конфедерации, пользуясь тем, что они в то время были ослаблены войной с зулусами. Полная некомпетентность британских военачальников, отличавшая все их военные операции в Южной Африке, привела к поражению и гибели 800 английских солдат при Исандлване. Это стало единственным случаем в истории колониальных войн, когда копья победили ружья. Конечно, победа оказалась временной, и зулусы были разгромлены при Улунди в 1879 г. Тогда буры решили вернуть себе независимость. Война была недолгой, и после того, как бурам удалось одержать верх над небольшой группой британских солдат в сражении при Маюбе-Хилл в 1881 г. – этой военной операции пропаганда приписала из ряда вон выходящее значение, совершенно не соответствующее истине, – было подписано расплывчатое соглашение. По нему Трансвааль и Оранжевое свободное государство получили независимость, но под британским сюзеренитетом. Однако растущий объем добычи алмазов и открытие месторождений золота в Трансваале в 1886 г. изменили ситуацию. С финансовой точки зрения теперь Южная Африка в полном смысле слова стала главной драгоценностью империи. Приток капитала, направляемый людьми, подобными Сесилу Родсу, разрушил сельскохозяйственную экономику буров, так же как это произошло в Египте. Трансвааль, подобно Египту, оказался на грани банкротства, но буры под руководством Пауля Крюгера сохраняли жесткий политический контроль над страной. Сподвижник Родса, доктор Джемсон, попытался организовать мятеж уитлендеров (британцев, живших в Трансваале, но не имевших политических прав), который провалился в 1896 г. Новый Верховный комиссар Альфред Милнер решил восстановить британское правление в бурских республиках и с помощью военных действий сокрушить Крюгера. Он спровоцировал Крюгера на то, чтобы в 1899 г. атаковать Капскую колонию, и началась маленькая, «ограниченная» война (как о ней тогда думали). Но буры были обеспечены немецким оружием, а британцы, привыкшие вести колониальные войны против туземцев, не знавших военной дисциплины и не имевших современного вооружения, оказались в беспомощном положении. Они потерпели ряд поражений, прежде чем в 1900 г. заняли несколько бурских городов за счет превосходящей силы оружия.

Казалось, война окончена, и Чемберлен, министр по делам колоний, убедил Солсбери начать избирательную кампанию, которая получила наименование «выборы цвета хаки». В результате победили юнионисты. Но буры отказались признать поражение и начали тревожить британцев партизанскими вылазками. Английские войска в ответ на это стали жечь фермы буров, вырубать заросли и систематически сгонять бурские семьи в «концентрационные лагеря». Высокая смертность в этих лагерях вызвала протесты общественности в Британии. «Когда война перестает быть войной?» – спрашивал сэр Генри Кемпбелл-Баннерман, который сменил Розбери на посту лидера либералов. И сам себе отвечал: «Когда она ведется такими варварскими методами, как в Южной Африке». В 1902 г. начались мирные переговоры. Это значило, что Милнеру так и не удалось уничтожить социальную и политическую структуру государства африканеров.

Реакция fin-de-siècle: новый взгляд на государство

Англо-бурская война оказалась чрезвычайно дорогостоящей, на нее было потрачено больше, чем на все другие британские имперские подвиги XIX в. Победить буров так и не удалось, зато рухнула гладстонианская система государственного финансирования, и правительственные расходы поднялись на новую высоту, с которой они более никогда не опускались. Война ясно и без прикрас показала всему народу те проблемы, которые уже давно занимали интеллигенцию. Империя сохранила силу и единство – белые колонии с готовностью посылали на помощь свои войска, – но у нее также выявилось множество слабых мест. Она была слишком велика и неуправляема. Британский флот лишился своего неоспоримого превосходства – теперь ему угрожал французский флот (совместно с немецким, итальянским, американским и японским). Политика «блестящей изоляции» становилась опасной. Еще в 1870-1890 гг. казалось, что самым очевидным врагом Британии была Франция, а Германия – вероятным союзником. Но план модернизации германского военного флота, принятый в 1898 г., требование «места под солнцем» для Германии, сопровождавшееся поддержкой Крюгера во время англо-бурской кампании, превратили Германию в потенциальную угрозу. Подобные настроения отразились в классическом шпионском романе Эрскина Чилдерса «Загадка песков» (1903). Безопасный морской путь по Индийскому и Тихому океанам был гарантирован англо-японским договором 1902 г. За этой первой попыткой ограничить имперские притязания последовали другие соглашения (Ententes), разрешавшие противоречия между Британией и Францией в Северной Африке (1904) и между Россией и Британией по поводу Персии (1907). Таким образом, Англо-бурская война изменила внешнеполитический курс страны. Хотя формально в соглашениях говорилось о территориях вне Европы, их истинное значение касалось отношений между европейскими державами, которые в ту пору становились все напряженнее. Хотя эти договоренности и не были союзами, они до некоторой степени склоняли Британию на сторону франко-русского альянса против Германии и Австрии. Правда, еще не вполне было ясно, до какой именно степени.

Озабоченность по поводу безопасности в мире после бурской войны заставила общественное мнение Британии задуматься о прочности ее экономического положения, так как от него зависела мощь страны. Подавляющее превосходство британской экономики 50-х годов XIX в. ушло в прошлое. США, Германия, Франция и Россия стали большими индустриальными державами, причем Америка и Германия в некоторых секторах экономики уже превосходили Британию, которая стала теперь одной из многих, утратив положение первопроходца. Но ее общество и правительство продолжали вести себя так, будто все оставалось по-прежнему. Либеральное государство 50-х и 60-х годов, с его принципами свободной торговли, минимальных правительственных расходов, автономностью и саморегуляцией экономики, продолжало функционировать, охраняемое кабинетами консерваторов почти столь же тщательно, как и либералов. Расходы центрального правительства на душу населенияв 1851 г. составляли 2 фунта стерлингов, в 1891 г. они достигли всего 2,5 фунта (к 1913 г. увеличились до 4 фунтов). В 80-х и 90-х годах такая ситуация подвергалась критике, а Англо-бурская война только подтвердила правильность критики.

Медленное развитие событий во время Крымской войны 1850-х гг. дало повод говорить о некомпетентности правящей элиты. Военные неудачи в Южной Африке и слабая подготовка солдат заставили имущие классы требовать изменений в экономическом, социальном и даже политическом устройстве страны.

Но прежде чем говорить о различных школах, критиковавших традиционный английский либерализм, нужно отметить огромное влияние социал-дарвинизма. Раньше позитивисты были горячими сторонниками laissez-faire. Однако в 80-90-х годах XIX в. социал-дарвинизм приобрел новые формы. Принцип «выживает сильнейший», который раньше относили к рыночной конкуренции между отдельными людьми, теперь стали применять к соревнованию между государствами. Это резко сократило число его участников, но поставило новые вопросы, которые были порождены эпохой империализма: не проще ли изучать поведение «рас», чем несметного числа индивидуумов, и могут ли «передовые расы» управлять собственным развитием, изменяя свою политическую, социальную и даже генетическую организацию? Подобная концепция, ставшая результатом соединения английской науки об эволюции и немецкой органической теории общества, оказала мощное воздействие на современную философскую мысль. О «расах» говорили все реформаторы, несмотря на политические разногласия, от сторонника правых идей – поэта Редьярда Киплинга, философов и новых либералов Дж.А.Хобсона и Л.Г.Хобхауса, – до Дж.Б.Шоу, которого считают писателем и драматургом, придерживавшимся левых взглядов. Популярная интерпретация социал-дарвинизма очень легко превратилась в теорию расового превосходства, связанную с империализмом. Она подогревалась сообщениями прессы о победах во множестве колониальных конфликтов. Репортажи в газетах сообщали о личных подвигах и предприимчивости англичан, о «деяниях на благо Империи», забывая упомянуть об огромной разнице в технической оснащенности между хорошо обученными европейскими армиями, вооруженными ружьями, а начиная с 90-х годов и пулеметами, и туземными воинами, основным вооружением которых были копья и в лучшем случае мушкеты.

Классическое либеральное государство времен королевы Виктории подвергалось критике с трех основных направлений: во-первых, со стороны консерваторов и юнионистов, считавших, что их политическое лидерство чрезмерно ограничено канонами финансово-бюджетной политики Пиля – Гладстона; во-вторых, со стороны либералов, полагавших, что либерализм должен двигаться дальше, навстречу вызовам времени; в-третьих, со стороны социалистов, которые, хотя бы на первый взгляд, стремились к полному изменению государственного устройства. В результате соединения всех трех элементов появился лозунг «национальной эффективности». Он указывал на стремление так употребить государственную власть, чтобы утвердить «имперскую расу» для достойного ответа на вызовы окружающего мира.

Государство, проповедовавшее свободу торговли, всегда подвергалось нападкам. Во второй половине XIX в. самым влиятельным его критиком был Джон Рёскин, искусствовед и социальный мыслитель, чьи политические взгляды с трудом поддаются определению. Его мощная проза атаковала эстетику индустриального общества, например, в работе «Последнему, что и первому» (1862), но позиция Рёскина оставалась внесистемной. Его эстетические идеи были подхвачены «Братством прерафаэлитов», группой художников, писателей и мастеров-ремесленников, чьи взгляды особенно ярко выразились в творениях Уильяма Морриса. Прерафаэлиты превозносили ценности доиндустриальной Англии, мифической страны ремесленников и довольных жизнью крестьян, земли романтизма. Это художественное течение оказало сильное влияние на дизайн и архитектуру жилищ, что получило воплощение в «английском стиле» домов Нормана Шоу, а в самом конце XIX столетия – в творчестве Латьенса. Им отмечены самые впечатляющие сооружения в новых пригородах. Именно образы Уильяма Морриса породили надолго его переживший социалистический идеал – самодостаточное общество честных и равноправных йоменов. Моррис не восставал против индустриального общества, он его игнорировал.

Идеи прерафаэлитов, их критика буржуазной морали была подхвачена эстетами 80-х и 90-х годов XIX в. Среди них выделялся острослов и драматург Оскар Уайльд. Причиной крушения Уайльда, как и его современника, ирландца Парнелла, стало публичное разоблачение его сексуальных наклонностей. Весьма примечательное эссе Уайльда «Душа человеческая при социализме» является примером связи эстетизма и индивидуалистического, но не коллективного социализма.

Начиная с 1884 г. социалистическое движение дополнилось Фабианским обществом, возникшим в Лондоне. Его членами были такие последовательные сторонники социальной эволюции, как Сидней и Беатрис Уэбб, Джордж Бернард Шоу, Герберт Дж.Уэллс. Позднее к ним присоединился Рамсей Макдональд. Либеральный экономический порядок, с точки зрения фабианцев, был не то чтобы несправедливым, но неэффективным и затратным. Они считали, что экономика и рынок рабочей силы, централизованно управляемые с помощью высокопрофессиональных специалистов, преодолеют эту неэффективность и уничтожат такие побочные продукты цикличности экономического развития, как безработица и нищета. По их мнению, эта цель могла быть достигнута законодательными мерами без революций (отсюда название – Фабианское, – данное по имени римского полководца, чьей тактике оно подражало). Возможно, главным вкладом фабианцев в социалистическое движение было то, что они помогли британским левым по-новому взглянуть на понятие «прогресс», которое в 80-х годах сузилось из-за постоянной борьбы вокруг гомруля. Фабианское общество адресовало свои идеи интеллигенции, они не пытались стать всенародным движением.

Тем временем недовольство либерализмом гладстонианского толка приобрело всеобщий характер. Шахтер из Айршира Кейр Харди стал выразителем мнения, согласно которому рабочий класс, объединенный в профсоюзы, должен иметь своих представителей в Палате общин, где члены Парламента в то время работали бесплатно. Харди был избран в Парламент от Вест-Хема в 1892 г., а до этого, в 1888 г., участвовал в создании Парламентской рабочей партии Шотландии и основал в Бредфорде Независимую рабочую партию (НРП) в 1893 г. НРП считала себя социалистической, но не сумела создать организацию, пользующуюся всенародной поддержкой. Она разделяла антиимпериалистическую риторику либералов, поддерживала лозунг «Гомруль повсюду!» и призывала к национализации. Социал-демократическая федерация Гайндмана более энергично проповедовала идеологию, близкую к марксистской, но в весьма малой степени получила поддержку в народе.

2015-01-30

2015-01-30 452

452