Самоходными скреперами называют горные машины прерывного действия, предназначенные для соскребания или срезаниягорной массы, перемещения ее на некоторое расстояние в ковше, разгрузки и разравнивания. В отличие от бульдозера самоходные скреперы перемещают груз толканием-волочением только в период зачерпывания или разгрузки, одновременно разравнивая его, а транспортирование груза производят в ковше. Благодаря этому в сравнении с бульдозерами самоходные скреперы перемещают груз на значительно большие расстояния, обычно достигающие 300 м, а в отдельных случаях – 500 м.

По конструктивному исполнению самоходные, или колесные, скреперы подразделяют на машины для работы на поверхности и в подземных условиях. При этом на открытых работах и на поверхности шахт колесные скреперы получили широкое распространение как землеройно-транспортные машины, а на подземных работах их применяют в основном в очистных забоях. Соответственно назначению и условиям применения емкость ковша у скреперов, используемых на открытых работах, изменяется от 1,5 до 50 м3, а у подземных она не превышает 3 м3.

|

|

|

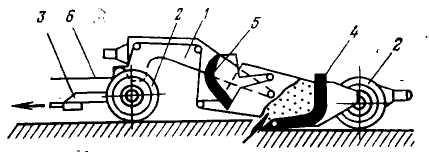

Колесный скрепер состоит из рамы 1 (рис. VI.4), ходового оборудования 2, прицепного устройства 3, ковша 4, заслонки 5 ковша и механизмов управления 6. Исполнительным органом колесного скрепера является ковш 4, который в начале заполнения опускается вниз до необходимого заглубления в почву, и его передняя заслонка 5 при этом приподнимается. По мере движения колесного скрепера вперед ковш заполняется срезаемым грунтом.

Подземные скреперы всегда выполняются самоходными и в значительной мере повторяют конструкции подземных бульдозеров, которые при небольших длинах доставки успешно заменяют скреперы. Для доставки горной массы на большие расстояния проектируются специальные подземные скреперы, состоящие из ходовой части гусеничного или колесного типа (аналогично применяемой на бульдозерах), ковша (навешивается вместо отвала бульдозера) и системы управления. Подземные самоходные скреперы только начинают внедряться на рудниках и находят применение в основном на очистных работах. Поскольку машины этого типа выполняют функции погрузки и доставки горной массы, их иногда называют погрузочно-доставочными с совмещенным органом погрузки и доставки. Более мощные машины данного типа выполняют по аналогичной схеме, но с различным конструктивным оформлением рабочего и ходового оборудования и большими емкостью, мощностью и грузоподъемностью. Так, машины ДК2,8 и ДК2.8Д массой около 20 т, предназначенные для работы в выработках сечением не менее 14 м2, выполняют с ковшом емкостью 2,8 и 5 м3.

|

|

|

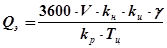

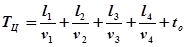

Эксплуатационная производительность Qэ (тч) скрепера может быть определена по формуле

где V – геометрическая емкость ковша скрепера, м3; k н = 0,6÷1,25 — коэффициент наполнения ковша; k и – коэффициент использозания скрепера; kр – 1,1÷1,4— коэффициент разрыхления горной массы; γ – плотность горной массы, т/м3.

Продолжительность цикла работы скрепера

,

,

где l 1, l 2, l 3, l 4 – отрезки пути соответственно при заполнении ковша, транспортировании породы, разгрузке ковша и движении порожнего скрепера, м; v 1, v 2, v 3, v 4 – скорости движения соответственно при заполнении скрепера, груженого скрепера, при разгрузке и порожнего скрепера, м/с; t o – время, затрачиваемое на неучтенные операции, с.

Особенности эксплуатации и правила техники безопасности во время ремонта подземных скреперов в значительной мере такие же, как и у бульдозеров. Помимо этого, запрещается накачивать шины воздухом сверх разрешаемого максимального давления, а разбирать и собирать колеса следует только после того, как давление будет понижено. Категорически запрещена перевозка людей в ковше скрепера.

Рис. VI.4. Рабочее оборудование колесного скрепера

Тема 1. Общественное здравоохранение как наука и предмет преподавания.

Цель: Студенты должны иметь общее представление о дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение», знать основные понятия, разделы, методы.

Здравоохранение в наиболее общем виде представляет собой сложную общественную динамическую, функциональную, открытую и адаптивную систему, которую общество на каждом этапе своего развития создает и использует для осуществления комплекса мероприятий, направленных на охрану и улучшение здоровья каждого человека и всего общества в целом.

Общественные мероприятия по охране здоровья в истории человечества стали проводиться с появлением государства. Они видоизменялись в зависимости от смены общественно-экономических формаций, изменений способа производства и производственных отношений, государственного строя.

Общественное здравоохранение (public health system) – система научных и практических мер и обеспечивающих их структур медицинского и немедицинского характера, деятельность которой направлена на реализацию концепции охраны и укрепления здоровья населения, профилактику заболеваний и травм, увеличение продолжительности активной жизни и трудоспособности посредством объединения усилий общества.

Предметом общественного здравоохранения является изучение влияния общественных условий жизни на здоровье и медицинское обслуживание населения. Методологической основой общественного здравоохранения является системный подход к определению и изучению общественного здоровья.

Следует отметить, что определения и оценки здоровья менялись на протяжении всей истории здравоохранения. В настоящее время приходится констатировать отсутствие общепринятой единой трактовки понятия здоровья. В литературе, посвященной тем или иным аспектам здоровья, содержится множество определений этой категории, основанных на различных подходах и критериях.

Здоровье (health), согласно Уставу ВОЗ (1948 г.), – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов.

Как следует из определения, в характеристике здоровья объединены три компонента: физическое (биологическое), психическое (душевное) и социальное здоровье.

Физическое здоровье (physical health) – состояние, характеризующееся уровнем физического развития, физических возможностей и адаптационных способностей отдельных индивидуумов, групп людей и общества в целом, обеспечивающее достижение качества жизни, благополучия общества и обеспечивающее сохранение и укрепление общественного здоровья.

|

|

|

Психическое здоровье (mental health) – состояние, характеризующееся динамическим процессом психической деятельности, которому свойственны детерминированность психических явлений, гармоническая взаимосвязь между отражением обстоятельств действительности и отношением индивидуума к ней, адекватность реакций организма на социальные, психологические и физические (включая биологические) условия жизнедеятельности, благодаря способности личности самоконтролировать поведение, планировать и осуществлять свой жизненный путь в микро- и макросоциальной среде.

Социальное здоровье (social health) – мера социальной адаптации человека, определяемая его местом и ролью в обществе.

Когда мы говорим о состоянии здоровья, то имеем в виду гармоничное сочетание всех трех компонентов. Следствием нарушения одного из них является дисгармония и, в конечном итоге, болезнь.

По определению ВОЗ, болезнь (illness) – это жизнь, нарушенная в своем течении повреждением структуры и функций организма под влиянием внешних и внутренних факторов. Болезнь возникает в результате воздействия факторов внешней и внутренней среды, превышающих приспособительно-компенсаторные (адаптационные) возможности организма.

Различают несколько уровней здоровья:

индивидуальное здоровье – здоровье человека;

групповое здоровье – совокупность характеристик здоровья лиц, объединенных по какому-либо признаку: семья, трудовые коллективы, студенчество и др.;

региональное здоровье – совокупность характеристик здоровья людей, проживающих на определенной территории);

общественное здоровье – медико-социальный ресурс и потенциал общества, способствующий обеспечению национальной безопасности.

ВОЗ признает, что обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав каждого человека. Все люди должны иметь доступ к необходимым для обеспечения здоровья ресурсам.

На ХХХ сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1977 г.) важнейшей социальной задачей было провозглашено: «Достижение к 2000 г. всеми жителями земли такого уровня здоровья, который позволит вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни». На решение поставленной задачи направлена политика ВОЗ «Здоровье для всех» (Health for all).

|

|

|

Позже принят документ «Здоровье-21: основы политики достижения здоровья для всех в Европейском регионе» (1999 г.). Стратегия «Здоровья для всех в 21-ом столетии» реализуется в каждой стране различно в зависимости от социальных и экономических характеристик, состояния здоровья и показателей смертности населения, статуса и уровня развития систем здравоохранения.

История общественного здравоохранения в советском Казахстане отражает основные этапы развития государственного социализма в СССР. С момента установления Советской власти основной задачей государственного здравоохранения была поставлена теоретическая и практическая разработка профилактических принципов здравоохранения. В центре внимания также было обеспечение населения бесплатной общедоступной медицинской помощи. В годы Великой Отечественной войны все внимание было сосредоточено на вопросах медико-санитарного обеспечения фронта и развертывания тыловых госпиталей. В послевоенные годы нашли отражение задачи, связанные с восстановлением народного хозяйства и ликвидацией санитарных последствий. В дальнейшие годы научно-практические интересы отвечали идеологии социалистического строительства, среди которых наиболее масштабными были мероприятия по всеобщей диспансеризации населения.

На состоявшейся в Алма-Ате в 1978 г. Международной конференции ВОЗ/ЮНИСЕФ система социалистического здравоохранения (модель Н.А. Семашко) получила мировое признание, а принятая Алма-Атинская декларация провозглашена Великой Хартией здравоохранения ХХ века.

С приобретением суверенитета и формированием рыночных отношений общественное здравоохранение в Казахстане претерпело ряд кардинальных изменений. Современный период можно определить как этап ускоренной модернизации системы здравоохранения, включая переход на современные принципы и стандарты в организации сферы здравоохранения.

Иллюстративный материал: 10 слайдов в программе «Rower Point».

Литература:

1.Аканов А.А., Девятко В.Н., Кульжанов М.К. Общественное здравоохранение в Казахстане: концепция, проблемы и перспективы. – Алматы, 2001.– 100 с.

2.Камалиев М.А., Бигалиева Р.К., Хабиева Т.Х. История народной медицины и общественного здравоохранения Казахстана. – Алматы, 2004. – 173 с.

3.Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 512 с.

4. Тульчинский Т.К., Варавикова Е.А. Новое общественное здравоохранение: Введение в современную науку. – Иерусалим, 1999.– 1049 с.

5. Юрьев В.К., Куценко Г.И. Общественное здоровье и здравоохранение. – С.-Петербург, 2000.– 914 с.

Контрольные вопросы:

1.Дайте определение общественному здоровью и здравоохранению

2.Перечислите компоненты здоровья.

3.Укажите уровни здоровья.

4.Назовите основные разделы дисциплины.

5.Перечислите основные методы дисциплины.

2014-10-30

2014-10-30 408

408