Инновационные процессы рассматриваются как процессы, пронизывающие всю научно-техническую, производственную, маркетинговую деятельность производителей и в конечном счете ориентированные на удовлетворение потребностей рынка.

Появление инноватики вызвано развитием общественного производства. Основателем инновационной теории был профессор Н.Д. Кондратьев. Исследовав обширный статистический материал, связанный с цикличностью чередования сменяющихся фаз в промышленном производстве, русский экономист Н.Д. Кондратьев установил в 1925 году существование длинных волн или больших циклов конъюнктуры.

В результате этого исследования было определено, что в основе длинных волн (или циклов) протяженностью в 40-60 лет находится смена пассивной части капитала, к которой относятся здания, сооружения, коммуникации, передаточные устройства и т.д. В средние промышленные циклы протяженностью в 7-10 лет входит замена активной части капитала в форме станочного оборудования, транспортных средств и т.п. Короткие волны в 3-3,5 года распространялись на рыночные конъюнктурные изменения по отношению к определенным видам продукции промышленности.

|

|

|

Идеи Кондратьева оказали сильное влияние на австрийского экономиста Й. Шумпетера, который, собственно, и стал родоначальником инноваций. В вышедшей в 1939 г. работе "Экономические циклы" и других трудах Й. Шумпетер исследовал основные понятия теории инновационных процессов. Он рассматривал нововведения как изменение технологии и управления, как новые комбинации использования ресурсов. При этом Й. Шумпетер подчеркивал роль предпринимателя в инновационном процессе. Он считал, что предприниматель является связующим звеном между изобретением и нововведением.

Существенным вкладом в развитие инновационной теории можно считать разработку российскими экономистами концепций технологических укладов. Понятие "технологический уклад" (в современном понимании данного термина) введено в научный оборот С.Ю. Глазьевым.

Технологический уклад – это группы технологических совокупностей, связанные друг с другом однотипными технологическими цепями и образующие воспроизводящиеся целостности. Технологический уклад характеризуется ядром, ключевым фактором, организационно-экономическим механизмом регулирования. С.Ю. Глазьев и другие экономисты выделяют пять технологических укладов.

Технологический уклад обладает сложной внутренней структурой. Сжато ее можно представить следующим образом:

1. Автономная цепочка технологического процесса изготовления какой-либо продукции, объединенная со смежными технологическими процессами в отраслях-поставщиках и отраслях-потребителях, составляет совокупность технологически сопряженных производств – технологическую совокупность, сцепление элементов которой предполагает их техническую однородность.

|

|

|

2. Связанные производственной кооперацией, технологически приспособленные друг к другу и имеющие относительно одинаковый технический уровень, они представляют собой комплекс сопряженных технологических совокупностей – технологический уклад.

3. Базисные технологические совокупности образуют ядро технологического уклада.

4. Технологические нововведения, участвующие в создании ядро технологического уклада, получили название "ключевой фактор", технологические нововведения, поставляющие ключевой фактор, возникают в движущих отраслях. Рост движущих отраслей зависит от распространения этих технологических нововведений в ведущих отраслях промышленности, к которым относятся отрасли, интенсивно потребляющие ключевой фактор и наилучшим образом приспособленные к его использованию.

Они играют главную роль в распространении нового технологического уклада, массовом обновлении производства. Технологический уклад в динамике рассматривается как воспроизводственный контур, в рамках которого осуществляются последовательные переделы некоторого набора ресурсов от добычи полезных ископаемых до производства предметов конечного потребления. Технологический уклад характеризуется единым технически строением.

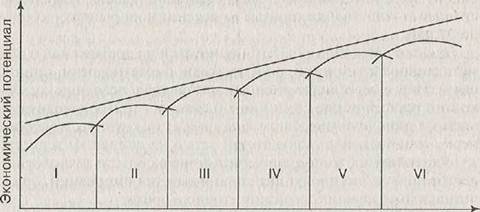

Согласно теории длинных волн Н. Кондратьева, научно-техническая революция в мировом масштабе развивается волнообразно с циклами протяженностью примерно в 50 лет. В соответствии с этим может быть рассмотрена эволюция следующих пяти технологических укладов (волн) (рис. 1.2)

Первая волна (1785—1835 гг.) сформировала технологический уклад, основанный на новых технологиях в текстильной промышленности, использовании энергии воды.

Вторая волна (1830—1890 гг.) связана с развитием железнодорожного транспорта и механического производства во всех отраслях на основе парового двигателя.

1785 1835 1885 1935 1985 2035 Временной период, Г

Рис. 1.2. Эволюция технологических волн

Третья волна (1880—1940 гг.) определялась использованием в промышленном производстве электрической энергии, развитием тяжелого машиностроения и электротехнической промышленности на базе использования стального проката, новых открытий в области химии. Были внедрены радиосвязь, телеграф, автомобили, самолеты, начали применяться цветные металлы, алюминий, пластические массы, т.д. Появились крупные фирмы, тресты. На рынке господствовали монополии и олигополии. Началась концентрация банковского и финансового капитала.

Четвертая волна (1930—1990 гг.) сформировала уклад, основанный на дальнейшем развитии энергетики с использованием нефти и нефтепродуктов, газа, средств связи, новых синтетических материалов. Это эра массового производства автомобилей, самолетов, тракторов, различных видов вооружения, товаров народного потребления. Появились и широко распространились компьютеры и программные продукты для них, радары. Атом использовался в военных и затем в мирных целях. Было организовано массовое производство на основе фордовской конвейерной технологии. На рынке господствовала олигопольная конкуренция. Появились транснациональные и межнациональные компании, которые осуществляли прямые инвестиции на рынках различных стран.

Пятая волна (1985—2035 гг.) опирается на достижения в области микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов энергии, материалов, освоения космического пространства, спутниковой связи и т.п. Происходит переход от разрозненных фирм к единой сети крупных и мелких фирм, соединенных электронной сетью на основе Интернета, осуществляющих тесное взаимодействие в области технологии, контроля качества продукции, планирования инноваций, организации поставок по принципу "точно в срок".

|

|

|

Каждый из укладов в своем развитии проходил различные стадии, отличающиеся мерой его влияния на общий экономический рост в стране. Устаревшие уклады, теряя свое решающее влияние на темпы роста, оставляли в составе национального богатства страны созданные производственные, инфраструктурою объекты, культурное наследие, знания и т.п. (табл. 1.1).

Таблица 1.1.

2015-01-30

2015-01-30 686

686