Разновидностью векторных моделей являются топологические модели. Топологические модели объединяет «взаимосвязанность» объектов, которая бывает простой или сложной. Топологические свойства фигур не изменяются при деформациях, производимых без разрывов или соединений. Термин топологический в ГИС понимают так, что в моделях объектов хранятся взаимосвязи, которые расширяют возможности использования данных ГИС для различных видов пространственного анализа. Например, в логическую структуру описания данных вводится информация о том, какие линии и в каких точках пересекаются, из чего состоит полигон и др.

Общепринятым является деление векторных программных средств ГИС на топологические и нетопологические. В первых ГИС фиксация топологических пространственных отношений между объектами (смежности, связности, вложенности и др.) является основой их конструкции. Во вторых же ГИС цифруются пространственные объекты, изначально «не знающие» друг о друге, и построение отношений между ними осуществляется в режиме постпроцесса. Топологические системы являются более адекватным инструментом для создания качественных цифровых карт. Практика ГИС показывает, что значительно выгоднее, когда оператор создает изначально качественные карты и фиксирует в них отношения между объектами, а не относит эту стадию на этап постпроцесса. Топологические характеристики заносятся при кодировании данных в виде дополнительных атрибутов. Во многих ГИС это производится при дигитализации полуавтоматически.

Практически все используемые в настоящее время ГИС используют топологические модели, что позволяет хорошо выражать пространственное соотношение между объектами.

В настоящее время используются следующие модели организации данных в БД ГИС:

– растровая – на регулярной сетке с одним размером ячейки (пикселом);

– модель типа квадродерева (или матричная) – на нескольких сетках с кратными размерами ячеек с целью оптимизации хранения и поиска;

– модель векторная топологическая, в которой в явном виде хранятся топологические отношения между объектами;

– модель векторная нетопологическая, с элементами объектной организации или без них, построенная на иерархическом классификаторе или без такового;

– модели данных, предназначенные для использования топологических отношений, но не хранящие их в файлах, а рассчитанные на их построение «на лету», т.е. в процессе запроса;

– модели данных типа TIN. (Используется для построения цифровой модели местности (ЦММ).

Для карт важен их масштаб и атрибуты, отображающие тематику карт. Геометрические объекты и их атрибуты взаимосвязаны через легенду карты. Для изображения объектов с учетом сферичности Земли используются картографические проекции.

Цифровая карта – это двухмерная цифровая модель карты или поверхности Земли, отображаемая с помощью средств компьютерной графики в заданной картографической проекции и обладающая возможностью (в отличие от обычной карты) изменения масштаба отображения и изменением визуально отображаемых деталей. Оргаизована как совокупность слоев (покрытий)

В отличии от цифровой карты, цифровая модель представляет собой в общем случае трехмерную пространственную модель, не отягощенную специальными картографическими нагрузками и ограничениями.

Для построения карты важно определение положения точек на земной поверхности.

Процесс привязки топографических карт основан на том, чтобы назначить определенным точкам на карте (опорным точкам) известные координаты. Основная сложность состоит в том, чтобы определиться с формой поверхности, на которой располагаются наши точки…

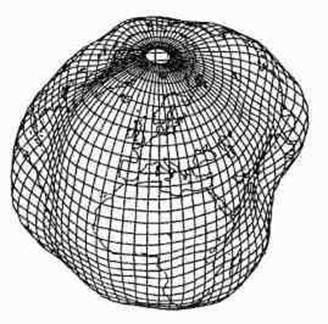

С помощью методов дистанционного зондирования установили, что земля имеет неправильную, грушевидную форму.

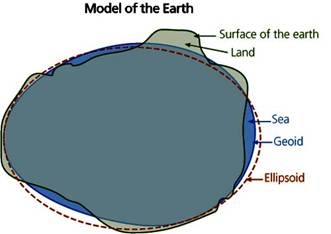

Так как основная поверхность Земли – водная поверхность, то за фигуру Земли принимают тело, ограниченное поверхностью воды океанов. Такая поверхность называется уровненной. Считается, что эта поверхность везде горизонтальна, т.е. перпендикулярна отвесной линии, соответствующей направлению силы тяжести Земли. В качестве модели Земли принята фигура геоид.

Геоид (geoid) – фигура Земли, ограниченная поверхностью, к которой отвесные линии всюду перпендикулярны и которая проходит через точку начала отсчета высот, закрепленную на высоте среднего уровня моря. Эта поверхность близка к уровням морей и океанов в состоянии покоя и равновесия. В России она проходит через нуль Кронштадтского футштока, совпадающий со средним уровнем Балтийского моря за период 1825–1840 гг.

В качестве математической модели Земли принят эллипсоид, который в геодезии называют референц-эллипсоидом. Применяемые в разных странах референц-эллипсоиды могут иметь неодинаковые размеры; существует и общеземной эллипсоид, размеры которого утверждают Международные геодезические организации.

|  ↑ Модели земной поверхности, описанные выше

← Земля имеет неправильную форму, такую вот какую то…

↑ Модели земной поверхности, описанные выше

← Земля имеет неправильную форму, такую вот какую то…

|

Для отображения положения точек на поверхности используют различные виды систем координат.

Система координат – это опорная система для определения положения точек в пространстве или на плоскостях и поверхностях относительно выбранных осей, плоскостей или поверхностей.

В геодезической практике применяется большое количество систем координат: общеземные системы, референцные системы, системы астрономических, пространственных прямоугольных и геодезических координат и система прямоугольных координат на плоскости.

Общеземными принято называть такие системы координат, которые получены под условием совмещения их начала с центром масс Земли.

К референцным системам относят такие, в которых их начало находится на удалении десятков и сотен метров от центра масс Земли.

В астрономической системе координат положение точки определяется также относительно понятий, связанных с Землей, – относительно отвесной линии и оси вращения Земли. В общеземных и референцных системах положения точек могут задаваться пространственными прямоугольными координатами X, Y, Z, геодезическими координатами (широта, долгота), плоскими прямоугольными координатами (х, у) в различных проекциях, полярными и другими координатами.

Между координатами различных систем существуют однозначные математические связи. Для установления связей между одноименными координатами разных систем, например, между пространственными прямоугольными координатами двух референцных систем, необходимы параметры перехода. К параметрам перехода обычно относят три линейные (смещения начал координат) и три угловые величины (развороты осей координат). Линейные величины характеризуют положение начала одной системы относительно начала другой. Угловые величины соответствуют значениям углов между координатными плоскостями. Иногда в качестве параметра перехода назначают масштабный коэффициент, который характеризует линейный масштаб одной системы относительно другой, т. е. линейный масштаб одной сети относительно другой сети.

В ГИС используются плоские и сферические, реже полярные и криволинейные системы координат. Выбор системы координат зависит от величины исследуемого участка и, следовательно, от влияния кривизны Земли. При изображении небольших участков поверхность можно принять за плоскость – это участки до 20 км длинной или площадью менее 400 кв. км. В этих случаях допустимо применять плоские координаты. Бывают плоские декартовы и плоские полярные координаты.

Плоские декартовы координаты задаются двумя осями: положительное направление координаты Х указывает на восток, а Y – на север. Обязательно на карте задают масштабные отрезки. Упорядоченная пара (Х,Y) однозначно с небольшой погрешностью определяет положение любой точки в пространстве. В топографии и геодезии, а также на топографических картах ориентирование производится по северу со счетом углов по ходу часовой стрелки, поэтому для сохранения знаков тригонометрических функций положение осей координат, принятое в математике, повернуто на 90°.

Плоские полярные координаты используют расстояние от начала координат (r) и угол (ϕ) от фиксированного направления. Направление обычно определяется на Север, а угол отсчитывается по часовой стрелке от него. Полярные координаты удобны, когда проводятся измерения от какой-либо заданной точки.

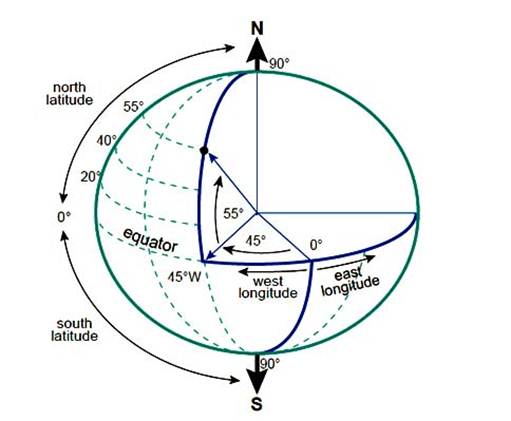

При необходимости учета кривизны поверхности используют пространственные (сферические) системы координат. Для их определения вводятся понятия:

- плоскость Земного экватора – плоскость, проходящая через центр Земли перпендикулярно к оси вращения (имеется только одна)

- плоскость географического меридиана – проходит через ось вращения Земли и отвесную линию в точке земной поверхности (может быть много)

- меридиан – линия пересечения плоскостей географических меридианов с земной поверхностью, линия постоянной долготы;

- параллель – линия, образованная пересечением плоскости, параллельной плоскости земного экватора, с поверхностью Земли, линия постоянной широты

- положение точки определяется широтой (ϕ) и долготой (λ);

- широта – угол (р между отвесной линией в данной точке и плоскостью экватора). Широты в северном полушарии называются северными, в южном – южными и изменяется от – 90° (южный полюс) до +90° (северный полюс);

долгота – угол в плоскости между меридианом точки и главным (нулевым, начальным) меридианом. За начальный меридиан принят меридиан, проходящий через центральный зал Гринвичской обсерватории (район Лондона). Начальный меридиан называют Гринвичским. Долгота изменяется от –180° (западная долгота) до +180° (восточная долгота)

Сферическая система координат. На английском, но все и так понятно…

Географическая система координат принята во всем комплексе географических наук.

2015-01-21

2015-01-21 1342

1342