Экстероцептивные ощущения обеспечивают получение сигналов из внешнего мира, рецепторы находятся на поверхности тела. Различают следующие экстероцептивные рецепторы:

• контактные (при непосредственном контакте): осязательный, вкусовой;

• дистантные (на расстоянии): зрительный, слуховой, обонятельный.

Интероцептивные — сигнализируют о состоянии внутренних процессов организма, рецепторы находятся во внутренних органах (органические ощущения, ощущения боли).

Проприоцептивные — передают сигналы о положении тела в пространстве, рецепторы находятся в мышцах, суставах (ощущения равновесия, движения).

Среди основных свойств ощущений выделяют:

• качество — вид ощущений и его специфические особенности. Например, слуховые ощущения отличаются высотой тона, тембром, громкостью; зрительные — цветовым тоном, насыщенностью, яркостью;

• интенсивность — количественная характеристика, которая зависит от силы раздражителя. Например, если у человека

|

|

|

насморк, то интенсивность воспринимаемых запахов может быть снижена;

• длительность — временная характеристика, определяемая функциональным состоянием органов чувств, временем действия раздражителя и функциональным состоянием рецептора. При воздействии раздражителя на органы чувств ощущения возникают не сразу, а спустя некоторое время. Например, вкусовые ощущения возникают через 50 мс, тактильные — 130 мс, а болевые — 370 мс;

• пространственная локализация — информация о локализации раздражителя в пространстве. В некоторых случаях ощущения соотносятся с той частью тела, на которую воздействует раздражитель, например, вкусовые ощущения.

3. Чувствительность анализаторов

Не всякое раздражение вызывает ощущение. Например, человек не видит света далеких звезд, не ощущает прикосновения пылинок на коже и т. п. То есть, чтобы возникло раздражение, ощущение должно достигнуть определенной величины. Слишком слабые раздражители не вызывают ощущений.

Способность к распознаванию величины и качества раздражителя называется чувствительностью.

Уровень чувствительности определяется по характеристике нижнего порога ощущений. Нижний порог — минимальная величина интенсивности раздражителя, когда возникают первичные ощущения. Например, один человек испытывает едва заметные ощущения при растворе 0,25 г соли в воде, а другой — лишь при концентрации 1,25 г. В первом случае отмечается более высокая чувствительность.

Чем меньше минимальная величина раздражителя, тем больше чувствительность к данному раздражителю.

Можно выразить величину чувствительности формулой:

|

|

|

Е= 1/У,

где Е— чувствительность; У — пороговая величина раздражителя.

Чувствительность, определяемая по нижнему порогу ощущений, называется абсолютной чувствительностью.

Абсолютная чувствительность относительна к тем условиям среды, которые являются необходимыми для самого существования организма, нормального обмена веществ между организмом и средой.

Верхний порог ощущений представляет собой максимальную интенсивность ощущения, возможную для отражения данного качества раздражителя.

Верхние пороги, как и нижние, изменяются и развиваются в зависимости от жизненных условий деятельности человека. Например: музыкант наиболее чувствителен к звуковому различению, художник — к цветовому и т. д.

Минимальное различие между двумя раздражителями, вызывающее едва заметное различие ощущений, называется порогом различения, или разностным порогом. Порог различения — относительная величина, показывающая, на какую долю должна увеличиться сила раздражителя, чтобы человек почувствовал едва заметное изменение ощущения.

Немецкий физиолог Э. Вебер, проверяя способность человека определять более тяжелый из двух предметов в правой и левой руке, установил, что разностная чувствительность относительна. Для зрительного анализатора это отношение составляет 1/100, для слухового — 1/10, для тактильного — 1/30. Основываясь на экспериментальных данных Вебера, немецкий физик Г. Т. Фехнер выразил зависимость интенсивности ощущений от силы раздражителя следующей формулой:

5 =KLgJ+ С,

где S — интенсивность ощущений; J — сила раздражителя; А", С — константы.

Психофизический закон Вебера—Фехнера: интенсивность

ощущения пропорциональна силе раздражителя.

Чем порог различения больше, тем меньше разностная чувствительность. Для измерения чувствительности используют экспериментальные методы чаще всего в лабораторных условиях с применением измерительной аппаратуры.

4. Сенсорная адаптация и взаимодействие ощущений

Было бы неправильно полагать, что абсолютная и относительная чувствительность остаются неизменными и их пороги выражаются в постоянных числах. Например, в темноте наше зрение обостряется, а при сильном освещении его чувствительность снижается. Адаптация ощущений человека главным образом зависит от процессов, происходящих в самом рецепторе. Так, под влиянием света разлагается зрительный пурпур, находящийся в палочках сетчатки глаза. В темноте зрительный пурпур восстанавливается, что приводит к повышению чувствительности.

Адаптация — изменение чуестеительности анализаторов в результате их приспособления к действующим раздражителям.

Явление адаптации связано также с процессами, протекающими в центральных отделах анализаторов, в частности с изменением возбудимости нервных центров. На длительное раздражение кора головного мозга отвечает торможением, снижающим чувствительность. Развитие торможения вызывает усиленное возбуждение других очагов, способствуя повышению чувствительности в новых условиях. В целом адаптация является важным процессом, указывающим на большую пластичность организма в его приспособлении к условиям среды.

Все наши анализаторные системы способны в большей или меньшей мере влиять друг на друга. При этом взаимодействие ощущений, как и адаптация, проявляется в двух противоположных процессах — повышении и понижении чувствительности. Общая закономерность здесь состоит в том, что слабые раздражители повышают, а сильные понижают чувствительность анализаторов при их взаимодействии. Например, чувствительность зрительного анализатора можно повысить, стимулируя слабыми музыкальными звуками (резкими — ухудшить), слабые зрительные раздражители (мягкое приятное освещение) улучшают работу слуха.

|

|

|

Изменение чувствительности анализаторов может быть вызвано воздействием второсигнальных раздражителей. Так, получены факты изменения электрической чувствительности глаз и языка в ответ на предъявление испытуемым слов «кислый как лимон». Эти изменения были аналогичны тем, которые наблюдались при действительном раздражении языка лимонным соком. Особый интерес представляет возникновение у человека чувствительности к раздражителям, по отношению к которым не существует адекватного рецептора. Такова, например, дистанционная чувствительность к препятствиям у слепых.

Повышение чувствительности в результате взаимодействия анализаторов или упражнения называется сенсибилизацией. Явление сенсибилизации органов чувств наблюдается у лиц, длительно занимающихся некоторыми специальными профессиями. Например, опытные летчики по слуху легко определяют количество оборотов двигателя. Они свободно отличат 1300 от 1340 оборотов в минуту. Нетренированные люди улавливают разницу только между 1300 и 1400 оборотами.

Взаимодействие ощущений также обнаруживается в явлении, называемом синестезией — возникновении под влиянием раздражения одного анализатора ощущения, характерного для другого анализатора. Наиболее часто встречаются зрительно-слуховые синестезии, когда при воздействии звуковых раздражителей у субъекта возникают зрительные образы. У различных людей нет совпадения в синестезиях, однако они довольно постоянны для каждого отдельного человека. Синестезией обладают далеко не все люди, хотя она довольно широко распространена. Явление синестезии — еще одно свидетельство постоянной взаимосвязи анализаторных систем, целостности чувственного отражения объективного мира.

5. Развитие ощущений

Ощущения начинают развиваться сразу после рождения. У человека развитие сенсорных процессов опережает развитие двигательной системы. Котята рождаются слепыми, чтобы они не разбежались от матери. У птиц ярко выражен механизм им- принтинга, привязывающий их к матери. У ребенка таких механизмов нет, его поведение строится под контролем сенсорики.

|

|

|

Сразу после рождения у ребенка более развитой оказывается кожная чувствительность. При появлении на свет ребенок дрожит из-за различия температуры тела матери и температуры воздуха. Реагирует ребенок и на прикосновения. Наиболее чувствительны губы и область рта. У ребенка развита вкусовая чувствительность. Он отличает молоко матери от подслащенной воды. С момента рождения у ребенка достаточно развита обонятельная чувствительность, так как по запаху материнского молока он определяет присутствие матери. Если ребенок первую неделю питался материнским молоком, то он будет отворачиваться от коровьего. Однако обонятельные ощущения, не связанные с питанием, развиваются достаточно долго.

Более сложный путь развития проходят зрение и слух. В первые дни рождения ребенок не реагирует на звуки, даже очень громкие. Через два-три месяца он начинает воспринимать направление звука и поворачивает голову в сторону его источника. В развитии речевого слуха у ребенка прежде всего наблюдаются реакции на интонацию речи и голос матери. На третьем-четвер- том месяце дети начинают реагировать на пение, музыку.

Наиболее медленно у ребенка развивается зрение. С момента появления зрительных ощущений он реагирует на свет различными двигательными реакциями, а начинает управлять движением глаз лишь к концу второго месяца жизни, предметы и лица различает в три месяца. В четыре месяца появляется реакция на новизну — это явная сенсорная реакция, она заключается в длительности удержания взгляда на новом предмете. Установлено, что дети начинают различать цвета в пять месяцев, после чего появляется интерес к ярким предметам.

Развивается тактильная чувствительность, которая важна для возникновения акта хватания и обследования предмета. Хватание осуществляется под контролем зрения: ребенок рассматривает свои ручки, следит за тем, как рука приближается к предмету. Акт хватания имеет чрезвычайно важное значение для психического развития ребенка.

Таким образом, в первое полугодие жизни происходит интенсивное развитие сенсорных механизмов.

По отношению ко всем видам чувствительности следует отметить, что абсолютная чувствительность достигает высокого уровня развития уже в первый год жизни. Несколько медленнее развивается способность различать ощущения. В дошкольном возрасте происходит усвоение сенсорных эталонов (цвета, формы, величины) и соотнесение соответствующих предметов с этими эталонами.

Уровень развития ощущений у различных людей неодинаков. Это во многом объясняется их генетическими особенностями. Развитие ощущений достигается путем тренировок, например при обучении детей музыке или рисованию.

Выводы

1. Ощущение — простейший психический процесс, состоящий в отражении отдельных свойств предметов и явлений материального мира, а также внутренних состояний организма при непосредственном воздействии раздражителей на соответствующие рецепторы.

2. Ощущение возникает как реакция нервной системы на раздражитель и имеет рефлекторный характер.

3. Выделяют три основных класса ощущений: экстероцеп- тивные (рецепторы находятся на поверхности тела); интероцеп- тивные (на внутренних органах); проприоцептивные (в мышцах, суставах).

4. Основные свойства ощущений: качество, интенсивность, длительность, пространственная локализация.

5. Чувствительность — это способность к распознанию величины и качества раздражителя. Чувствительность, определяемая по нижнему порогу ощущений, называется абсолютной чувствительностью.

6. Адаптация — изменение чувствительности анализаторов в результате их приспособления к действующим раздражителям.

7. Сенсибилизация — повышение чувствительности в результате взаимодействия анализаторов или упражнения.

8. Синестезия — возникновение при раздражении одного анализатора ощущения, характерного для другого анализатора.

9. Уровень развития ощущений у различных людей неодинаков, что объясняется генетическими особенностями человека. Развитие ощущений достигается путем тренировок.

Задания для самостоятельной работы

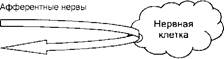

1. С точки зрения рефлекторной концепции ощущений объясните, используя схему 11, почему люди с ампутированными конечностями при изменении погоды чувствуют, как у них бо-

Раздражитель —► R

лят конечности, которых нет? Почему йоги могут ходить по горячим углям и при этом не обжигать ноги?

2. Приготовьте четыре типа раствора: сладкий, соленый (1 чайная ложка на полстакана воды), кислый (1 ложка лимонного сока на полстакана воды), горький (шепотка острого перца на полстакана воды). Пипеткой капните по одной капле раствора на кончик, корень, края языка. Опишите свои ощущения.

Контрольные вопросы

1 Что такое ощущение? Какую роль играют ощущения в жизни человека?

2 Назовите основные характеристики ощущений

3 Что является физиологическим механизмом ощущений? Что такое анализатор?

4 Какие факторы оказывают влияние на развитие ощущений? Как развиваются ощущения в онтогенезе человека?

5 Как определяются пороги чувствительности, как можно измерить чувствительность?

6 Всегда ли действие раздражителя вызывает ощущения?

7 Какие возможны нарушения ощущений? Каковы возможности их коррекции у человека?

Рекомендуемая литература

1 Гвмезо М В, Домашенко И А Атлас ПО ПСИХОЛОГИИ М,2001

2 Лурия а р Ощущение и восприятие М, 1989

3 Рогов е и Азбука психологии психология познания М,2000

4 Рубинштейне л Основы общей психологии Спб Питер, 1999

Эфферентные нервы Схема 11. Схема рефлекторной дуги

Эфферентные нервы Схема 11. Схема рефлекторной дуги

|

5 Хрестоматия по ощущению и восприятию М, 1977

Глава 2

ВОСПРИЯТИЕ

1. Общее понятие о восприятии

Человек накапливает сведения о предметах и явлениях не как сумму отдельных ощущений, а усваивает отношение между предметами и их свойствами. Восприятие есть совокупность ощущений. Однако было бы ошибочно полагать, что такой процесс является простым суммированием отдельных ощущений.

Проведем эксперимент: испытуемому завяжем глаза, перед ним положим различные предметы. Сначала поможем ему лишь прикоснуться к предмету и спросим его: «Что он ощущает, может ли назвать предмет?» Затем дадим возможность подержать его в руках и определить, что это за предмет. Целостное представление о предмете дает двигательная активность, предыдущий опыт, работа памяти и мышления. В результате восприятия у человека возникает целостный образ объекта или явления окружающего мира.

Восприятие — целостное отражение предметов, ситуаций

и событий, возникающее при непосредственном воздействии

физических раздражителей на рецепторные поверхности.

В основе восприятия лежат межанализаторные связи. Так, при слове «апельсин» вы можете представить: его форму и цвет, это работа зрительного анализатора, аромат — обонятельного, шершавую поверхность — осязательного, кисло-сладкий вкус — вкусового.

Восприятие — сложный процесс, направленный на познание того, что в данный момент воздействует на нас. Каждый предмет является сложным целым и обладает многими свойствами. Воспринимая его как целое, мы вместе с тем воспринимаем и отдельные части. Эти две стороны тесно связаны между собой: восприятие целого обусловлено восприятием его частей и свойств, в то же время оно само влияет на их восприятие. В объекте может отсутствовать какая-либо часть или она воспринимается неясно, но тем не менее мы его узнаем. Это происходит потому, что каждый объект имеет свои опознавательные признаки.

Пример:

«.. е к..и. е... о» или

«э л е... и.... в о»

Что узнается легче?

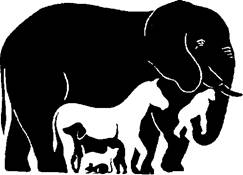

Процесс целенаправленного восприятия состоит из следующих действий (рис. 1):

• поиск объекта;

• выделение наиболее характерных его признаков;

• опознание объекта, то есть отнесение его к определенной категории вещей или явлений.

Поскольку восприятие тесно связано с ощущением, то оно также является рефлекторным процессом. И.П. Павлов показал, что в основе восприятия лежат условные рефлексы. Сложность построения образа происходит за счет системы внутрианализа- торных и межанализаторных связей, обеспечивающих наилучшие условия видения раздражителей и учет взаимодействия свойств предмета как сложного целого.

Рис. 1. Сосчитайте количество изображенных животных

Рис. 1. Сосчитайте количество изображенных животных

|

2. Основные характеристики восприятия

В качестве основных свойств восприятия выделяют предметность, целостность, структурность, константность, осмысленность.

I. Предметность восприятия выражается в так называемом акте объективации, то есть в отнесении сведений, получаемых из внешнего мира, к этому миру. Предметность играет большую роль в формировании перцептивных процессов. Она проявляется в том, что объект воспринимается нами именно как обособленное в пространстве и во времени отдельное физическое тело.

Это свойство проявляется в феномене выделения фигуры из фона (рис. 2), то есть вся наблюдаемая человеком действительность разделяется на две неравные по значимости части: одна — предмет, воспринимается как конкретное, очевидное, а вторая — фон — как более аморфное, неопределенное, расположенное позади предмета.

Рис. 2. Рисунок «ваза и люди»

Рис. 2. Рисунок «ваза и люди»

|

Решающую роль здесь играет осязание и движение. Б. Г. Ананьев описал случай: в результате контузии у человека был поражен головной мозг, наблюдалась полная неподвижность глазных яблок, при этом зрительное восприятие не обеспечивало предметного отражения.

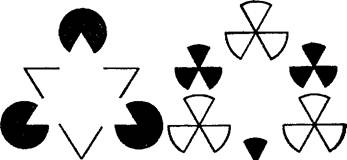

2. Целостность — создание целостного образа предмета строится на основе отдельных свойств и качеств предмета, получаемых в виде различных ощущений (рис. 3). Для целостного восприятия человеческого лица достаточно лишь нескольких элементов его контура.

При анализе целостности выделяют два взаимосвязанных аспекта: 1) объединение разных элементов в целое и 2) независи- /

*

|

Рис. 3. Силуэтным рисунок собаки

мость образованной целостности (в определенных границах) от качества элементов. При этом восприятие целого влияет на восприятие частей.

Независимость целого от качества составляющих его элементов проявляется в доминировании целостной структуры над его составляющими.

3. Структурность — мы воспринимаем абстрагированную целостную структуру, которая формируется в течение некоторого времени, для нее характерна замкнутость, то есть стремление замкнуть контур (рис. 4).

Рис. 4. Восприятие формы. Фигура и контур

Рис. 4. Восприятие формы. Фигура и контур

|

Источники целостности и структурности восприятия лежат в особенностях самих отражаемых объектов, с одной стороны, и в предметной деятельности человека, с другой.

4. Константность — независимость восприятия предмета от условий, проявляющаяся в его неизменности. Форма, цвет, размер предметов воспринимаются нами как постоянные, несмотря на то, что сигналы, поступающие от них в органы чувств, непрерывно меняются.

Например, размер проекции предмета на сетчатке глаза зависит от расстояния между предметом и глазом и от угла зрения, но предметы нам кажутся неизменной величины, вне зависимости от этого расстояния (в известных пределах). Восприятие цвета зависит от освещенности, фона, интенсивности. Цвет знакомых предметов всегда воспринимается одинаково, аналогично и форма знакомых объектов воспринимается как постоянная независимо от условий наблюдения.

Посмотрите на ваши пальцы так, чтобы одни были на расстоянии вытянутой руки, другие — вдвое ближе. Они кажутся одного размера, в то время, как на сетчатке глаза изображение пальцев вытянутой руки в два раза меньше.

5. Осмысленность и обобщенность восприятия — отнесенность каждого образа к некоторому классу объектов, имеющему название.

По мере расширения опыта образ восприятия, сохраняя свою индивидуальность и принадлежность к конкретному предмету, причисляется ко всей большей совокупности предметов определенной категории, то есть классифицируется. Именно классификация обеспечивает надежность правильного указания объекта независимо от его индивидуальных особенностей, не выводящих предмет за пределы класса.

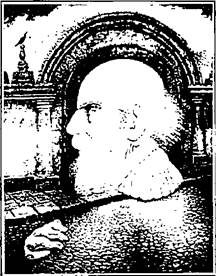

Например, на приведенном рисунке (рис. 5) вы можете увидеть лицо индейца или фигуру эскимоса около своего жилища в зависимости от смысла и установки на восприятие.

Значение обобщенности состоит в способности человека свободно читать текст независимо от шрифта или почерка, которым он написан. Обобщение помогает также предсказывать некоторые свойства, непосредственно не воспринимаемые у данного объекта, но присутствующие у него как представителя этого класса.

Рис. 5. «Индеец и эскимос»

Восприятие — активный процесс, в ходе которого человек производит множество перцептивных действий для того, чтобы сформировать адекватный образ предмета.

3. Классификация восприятия

В зависимости от анализаторов, участвующих в восприятии, выделяют: зрительные, обонятельные, слуховые, осязательные, вкусовые восприятия. Однако они редко встречаются в чистом виде. Общепринятой в психологии является классификация, основанная на отражении пространства, времени, движения.

Восприятие движения осуществляется благодаря сложному механизму, природа которого еще не вполне выяснена. Если предмет движется в пространстве, то мы воспринимаем его движение вследствие того, что он выходит из области наилучшего видения и этим заставляет нас передвигать глаза или голову, чтобы вновь фиксировать на нем взгляд. При этом происходят два явления: смещение объекта по отношению к положению нашего тела указывает нам на его передвижение в пространстве; мозг же фиксирует движение глаз, следящих за предметом.

В восприятии движения значительную роль, несомненно, играют косвенные признаки, создающие опосредованное впечатление движения. Например, если после длительного рассматривания движущейся спирали взглянуть на неподвижные предметы, мы увидим их движение в обратном направлении. Так,

например, если после длительного наблюдения за местностью из окна движущегося поезда или за водой из окна движущегося парохода мы переведем взгляд на неподвижные предметы внутри поезда или парохода, то нам покажется, что они тоже движутся, но в обратном направлении. Эти иллюзии связаны с последовательными движущимися образами.

Восприятие пространства включает восприятие формы, величины и взаимного расположения объектов, их рельефа, удаленности и направленности, в котором они находятся. Существенную роль играет величина изображения предмета на сетчатке глаза и восприятие расстояния, на котором мы находимся от предмета. Восприятие формы оказывается постоянным и устойчивым. Оно в значительной степени зависит от нашего опыта.

|

Рис 6. Пространственное восприятие

Рис 6. Пространственное восприятие

|

Перспективное восприятие пространства, выработанное многовековой эволюцией зрения, человек переносит и на рассматриваемые им картины и фотографии, на которых изображены разноудаленные предметы. На рисунке (рис. 6) коридор кажется объемным именно благодаря перспективе: он уходит вглубь.

|

Восприятие времени зависит от ритмической смены возбуждения и торможения. Время, занятое интересной мотивированной деятельностью, кажется короче. Наиболее элементарными формами являются процессы восприятия длительности и последовательности времени (биологические часы). В восприятии времени выделяют два аспекта: субъективный, который связан с нашей личной оценкой проходящих событий, что в свою оче

редь, зависит от заполнения данного периода времени событиями и их эмоциональной окрашенности; объективно-условный — связан с объективным течением событий и порядком следования условно-договорных точек отсчета (единицы измерения длины, массы и т. п.) или интервалов времени.

4. Индивидуальные различия в восприятии

Восприятие во многом зависит от особенностей воспринимающего субъекта. Воспринимаемый образ индивидуален, он принадлежит внутреннему миру данного человека, поскольку избирательность восприятия при формировании конкретного образа детерминирована его личными интересами, потребностями, мотивами и установками, что и определяет уникальность и эмоциональную окраску образа. Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека, особенностей его личности называют апперцепцией.

Швейцарским психологом Г. Роршахом было установлено, что даже бессмысленные чернильные пятна (рис. 7) всегда воспринимаются как что-то осмысленное. При этом человек в зависимости от индивидуальных особенностей вкладывает свой смысл в содержание увиденного.

Рис. 7. Стимульный материал теста Роршаха

Рис. 7. Стимульный материал теста Роршаха

|

Индивидуальные различия восприятия можно условно классифицировать на следующие типы: синтетический и аналитический, объяснительный и описательный, объективный и субъективный. Выделение этих типов основано на установлении соотнесенности сенсорной организации с мыслительными и эмоциональными процессами.

Для людей с синтетическим типом характерно обобщенное отражение и определение основного смысла происходящего. Они не придают значения деталям и не видят их. Люди с аналитическим типом выделяют при восприятии прежде всего детали, частности. Они нередко затрудняются понять общий смысл явлений. Общее представление об объекте, событиях часто подменяют тщательным анализом отдельных поступков, деталей, оказываясь при этом не в состоянии выделить главное.

Относящиеся к описательному типу восприятия люди ограничиваются фактической стороной того, что видят и слышат. Напротив, люди, принадлежащие к объяснительному типу, пытаются объяснить суть воспринятого явления.

Людям с объективным типом восприятия свойственно строгое соответствие воспринятого тому, что происходит в действительности. Имеющие субъективный тип восприятия привносят свое собственное отношение к воспринимаемому объекту, явлению. Они больше говорят о том, что думали или чувствовали в момент событий, о которых рассказывают.

Большое значение для индивидуальных различий восприятия имеют личностные особенности наблюдательности. Наблюдательность — свойство личности, в основе которого стремление и умение с наибольшей полнотой подмечать особенности предметов и явлений. Характерным признаком наблюдательности является быстрота восприятия малозаметного. Одним из факторов, способствующих развитию наблюдательности, является любознательность. Процесс наблюдения — активная форма познания де й ствител ьности.

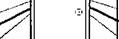

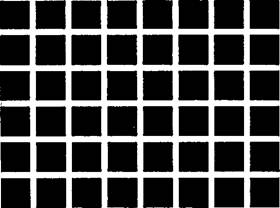

При определенных обстоятельствах (резких физических, эмоциональных, психических перегрузках, действии некоторых химических веществ, заболеваниях и др.) наблюдаются нарушения восприятия. Страховые компании располагают статистикой, доказывающей, что от зрительного образа до реальности — целая пропасть. Сколько раз дерево принималось за продолжение дороги, а тень от скалы — за поворот? Если посмотреть на рисунок 8, мы увидим мерцающие точки, хотя они не нарисованы. Данный феномен — иллюзия восприятия, то есть искаженное восприятие реально существующего объекта. Образцом психологических иллюзий может служить переоценка вертикальных линий по сравнению с горизонтальными (при условии объективного равенства длины отрезков), иллюзия железнодорожных путей (линия, расположенная в более узкой части пространства, заключенного между двумя сходящимися прямыми, кажется длиннее) и т. п. Чаще всего иллюзии проявляются в определении размеров, параллельности и удаленности, контраста предметов. Предмет кажется больше в соседстве с мелкими предметами и меньше — рядом с более крупными.

Рис. 8. Эффект мерцающих точек

Рис. 8. Эффект мерцающих точек

|

Наиболее известным расстройством восприятия являются галлюцинации — мнимое восприятие. Человек во власти галлюцинаций воспринимает отсутствующие в реальности объекты как реально существующие.

5. Развитие восприятия и наблюдательности у детей

Наблюдательность, как и восприятие в целом, не является врожденной характеристикой. Новорожденный ребенок не в состоянии воспринимать действительность в виде целостной предметной картины. По мнению Б.М. Теплова, признаки предметного восприятия проявляются в раннем младенческом возрасте (в два-четыре месяца), когда начинают формироваться действия с предметами. К пяти-шести месяцам у ребенка отмечается возрастание случаев фиксации взора на предмете. Общение взрослого с ребенком способствует развитию восприятия. У детей дошкольного и младшего школьного возрастов в процессе игры и обучения формируется целостное восприятие, однако ребенок плохо схватывает детали, восприятие основывается на случайных признаках.

В процессе обучения ребенка развитие восприятия проходит несколько этапов. Первый этап связан со становлением адекватного образа предмета в процессе манипуляции этим предметом. На следующем этапе дети знакомятся с пространственными свойствами предметов при помощи движений рук и глаз. Обучение в школе влияет на развитие способности различать, сопоставлять, сравнивать свойства воспринимаемых объектов без каких-либо действий или движений.

Для развития восприятия детей необходимо учить:

• рассматривать объект в определенной последовательности;

• отделять главное от второстепенного;

• при неправильном восприятии учебного материала уточнить, что именно из прежнего опыта мешает правильному восприятию;

• побуждать обращать внимание на конкретные детали и различные особенности предметов и явлений, сопоставлять и сравнивать их, усматривать различие и сходство, замечать связи и отношения.

Важно помнить, что наблюдательность — не врожденное качество, оно вырабатывается практикой и упражнениями. Для самостоятельного развития рационального восприятия целесообразно:

• ясно и четко формулировать цели, выбирать существенную информацию;

• максимально использовать все органы чувств, в первую очередь зрение и слух, а также анализаторы запаха, вкуса, осязания;

• воспринимать информацию, используя уже имеющиеся знания.

Чтобы при восприятии информации к ней возник интерес, важно осознать ее значение для практической работы. Необходимо использовать все свои знания, чтобы сделать процесс восприятия более интенсивным, размышлять о том, что уже известно о воспринимаемой информации. Развитое восприятие помогает усваивать больший объем информации с меньшей степенью энергетических затрат.

Выводы

1. Восприятие — целостное отражение предметов, ситуаций и событий, возникающее при непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности.

2. В основе восприятия лежат внутрианализаторные и межанализаторные связи, обеспечивающие наилучшие условия видения раздражителей и учет взаимодействия свойств предмета как сложного целого.

3. В качестве основных свойств восприятия выделяют предметность, целостность, структурность, константность, осмысленность.

4. Основой классификации восприятия являются формы существования материи: пространство, время, движение.

5. Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека, от особенностей его личности называют апперцепцией.

6. Типы индивидуального различия восприятия людей: синтетический и аналитический, объяснительный и описательный, объективный и субъективный.

7. Наиболее известными расстройствами восприятия являются иллюзии (искаженное восприятие реально существующего объекта) и галлюцинации (мнимое восприятие).

8. Наблюдательность, как и восприятие в целом, не является врожденной характеристикой. В процессе обучения ребенка развитие восприятия проходит несколько этапов: становление адекватного образа предмета в процессе манипуляции этим предметом; знакомство с пространственными свойствами предметов при помощи движений рук и глаз; развитие способности различать, сопоставлять, сравнивать свойства воспринимаемых объектов без каких-либо действий или движений.

Задания для самостоятельной работы

1. Сосчитайте: сколько вы видите людей на рисунке (рис. 9)?

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Сейчас читают про:

|

2015-01-21

2015-01-21 2196

2196