[убрать]

· 1 Хронология

· 2 Состав обороняющихся

· 3 Медаль «За оборону Одессы»

· 4 Факты

· 5 См. также

· 6 Примечания

· 7 Литература

Генерал-лейтенант Георгий Павлович Софронов. Почти до самого конца Одесской обороны, а точнее до 5 октября 1941 года — командующий Приморской армией, на которую выпало основное бремя по защите Одессы

В то же время сложная обстановка сложилась в Крыму, и Приморская армия, оборонявшая Одессу понадобилась там. Ставка верховного главнокомандования приказала оставить Одессу и перевезти Приморскую армию в Крым. Эвакуация армии, находящейся в контакте с противником, является сложнейшей задачей. Тем не менее, командование ООР организовало эвакуацию, которая прошла без потерь. Приморская армия эвакуировалась под покровом ночи в Крым, забрав с собой танки, орудия и другое ценное вооружение. По окончании боёв за Одессу 4-ярумынская армия была отведена в Румынию на переформирование, на которое понадобилось два месяца. Была учреждена медаль «За оборону Одессы», которой награждались все участники обороны. В 1964—67 годах память о героической обороне Одессы увековечил Зелёный пояс Славы, воздвигнутый там, где проходил рубеж обороны.[1]

Хронология[править | править вики-текст]

Вид Одессы описываемого периода

22 июня 1941 года Советский Союз был атакован странами Оси.

В начале августа, после первых и довольно успешных оборонительных боёв на границах СССР, войска Южного фронта Красной армии начали отступление на восток, опасаясь окружения, из-за катастрофического поражения войскЮго-Западного фронта севернее их.

Частям Приморской армии, сформированной из частей Приморской группы войск, был дан приказ оборонять Одессу до последней возможности. 5 августа начались бои за город. 8 августа было объявлено об осадном положении Одессы. До 10 августа войска Приморской армии вели бои на дальних подступах к Одессе, а затем отошли на передовой рубеж обороны города.

13 августа румыно-немецкие войска вышли к Чёрному морю восточнее Одессы и полностью блокировали Одессу с суши, окончательно отрезав её от войск Южного фронта.

Помощь осаждённой Одессе оказали моряки Черноморского флота. Отряд боевых кораблей под командованием командира Одесской военно-морской базы контр-адмирала Г. В. Жукова встали на защиту города с моря. Сухогрузы, находившиеся в Одессе, обеспечивали морские перевозки в интересах фронта.

Ставкой была отдана директива об организации Одесского оборонительного района (ООР). Командующим районом с непосредственным подчинением командующему Черноморским флотом был назначен контр-адмирал Жуков.

Была поставлена задача: оборонять район Фонтанка, Кубанка, Ковалевка, Отрадовка, Первомайск, Беляевка, Маяки, станция Каролино-Бугаз. Надлежало уделить особое внимание созданию и развитию инженерных сооружений, тыловых рубежей, подготовке к обороне самого города. Предписывалось привлечь к защите города все население, способное носить оружие.[3]

На протяжении всей обороны Верховное Главнокомандование и командование Черноморским флотом помогало городу личным составом, вооружением, боевой техникой, боеприпасами, горюче-смазочными материалами и продовольствием. В конце августа в ряды защитников города влились шесть отрядов моряков-добровольцев, общей численностью 2400 человек.

14 сентября военный совет ООР был вынужден запросить срочную помощь в связи с нехваткой подкреплений. 15 сентября был получен ответ с приказом продержаться ещё несколько дней. По распоряжению Ставки в Одессу была переброшена полнокровная кадровая157-я стрелковая дивизия из Новороссийска общей численностью 12 600 человек под командованием полковника Д. И. Томилова. 17 сентября в Одесский порт прибыл её первый эшелон.

Прибывшее пополнение из резерва Ставки и силы обороны Приморской армии укрепили позиции в Южном секторе ООР, что позволило приступить к подготовке контрудара в Восточном секторе с тем, чтобы избавить город и порт с ведущими к нему фарватерами от артиллерийских обстрелов с северо-востока. В результате операции по выброске и высадке воздушного и морского Григорьевского десанта в восточном секторе обороны и освобождения Чабанки, Старой и Новой Дофиновки, с 24 сентября положение на фронте стабилизировалось. Был прекращен обстрел порта и акватории. Штаб Одесского Оборонительного района приступил было к разработке плана подготовки войск к длительной обороне в связи с приближением зимы. Но по стратегическим соображениям 30 сентября из Ставки поступила директива: «Храбро и честно выполнившим свою задачу бойцам и командирам ООР в кратчайший срок эвакуировать войска Одесского Оборонительного района на Крымский полуостров».

Вид Ланжероновской улицы в первые дни после входа в Одессу румынских войск. Брошенный советский трактор C-65напротив главного входа в Оперный театр (справа за кадром)

Во исполнение директивы 16 октября 1941 года была завершена посадка и погрузка войск и техники на суда: 35 000 человек с оружием и боевой техникой вышли курсом наСевастополь под прикрытием кораблей Черноморского флота и советской авиации. Скрытно от врага была осуществлена операция по отводу обороняющихся войск в условиях непосредственного соприкосновения с противником.

Подводя итоги обороны Одессы, газета «Правда» писала:

Вся советская страна, весь мир с восхищением следили за мужественной борьбой защитников Одессы. Они ушли из города, не запятнав своей чести, сохранив свою боеспособность, готовые к новым боям с фашистскими ордами. И на каком бы фронте ни сражались защитники Одессы — всюду будут они служить примером доблести, мужества, геройства.

Приморская армия, переброшенная в Крым приняла участие в тяжёлых оборонительных боях в Крыму, отступала вСевастополь. До конца обороняла Севастополь. В тяжелых боях в июне 1942 личный состав армии почти полностью погиб или попал в плен. Командующий армией генерал И. Е. Петров был эвакуирован из осаждённого города на подводной лодке и в дальнейшем занимал высокие командные должности в Советской армии.

Состав обороняющихся[править | править вики-текст]

19 августа 1941 года решением Ставки Верховного Главнокомандования был создан Одесский оборонительный район (ООР). Командующим ООР был назначен командир Одесской военно-морской базы контр-адмирал Г. В. Жуков. В ООР входили Отдельная Приморская армия под командованием генерал — лейтенантаГеоргия Павловича Софронова с 5 октября — генерал-майора Ивана Петрова), Одесская военно-морская база и Черноморский флот (командир — вице-адмиралФилипп Октябрьский) при активном участии населения города.

Медаль «За оборону Одессы»[править | править вики-текст]

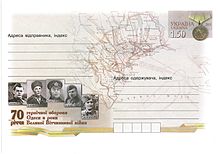

Карта военных действий, медаль «За оборону Одессы» и герои: Осипов Я., Онилова Н.А., Жуков Г.В.,Асташкин М. Е., Павличенко Л.М., 2011 г. Конверт, почта Украины.

Основная статья: Медаль «За оборону Одессы»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Одессы». Ею награждались все участники обороны Одессы — военнослужащие Красной армии, Военно-Морского флота и войск НКВД, а также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне. Оборона Одессы длилась с 10 августа по16 октября 1941 года.

Факты[править | править вики-текст]

· В самом начале боёв трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин под Одессой сбил свой первый самолёт (им, по несчастливой случайности, оказался советский же бомбардировщик Су-2).[4]

· B осадной Одессе изготовлялись самодельные танки «НИ» («На Испуг») (не менее 50 штук) — обычные трактора обшили котловой сталью и вооружили пулемётами и/или пушками небольшого калибра.

· Звание города-героя Одесса получила в числе первых.

· В Одессе было налажено производство огнеметов.

БОБРУЙСКОМ И НОВОГРАД-ВОЛЫНСКОМ направлениях.

Оборона Киевского укреплённого района (1941)

[править | править вики-текст]

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 7 апреля 2014; проверки требуют 5 правок.

| Для улучшения этой статьи желательно?: · Исправить статью согласно стилистическим правилам Википедии. |

| Оборона КиУР (1941) | ||

| Основной конфликт: Великая Отечественная война | ||

Один из ДОТ КиУР между с. Вита-Почтовая и с. Круглик. Находился в полосе главного удара немцев в начале августа 1941. Один из ДОТ КиУР между с. Вита-Почтовая и с. Круглик. Находился в полосе главного удара немцев в начале августа 1941.

| ||

| Дата | 11 июля 1941 — 19 сентября 1941 | |

| Место | Киев, Восточная Украина, СССР | |

| Итог | Победа Германии Оставление Киева советскими войсками | |

| Противники | ||

| ||

| Командующие | ||

| ||

| Силы сторон | ||

| ||

| Потери | ||

| ||

Оборона Киевского укреплённого района является составной частью Киевской стратегической оборонительной операции(7 июля 1941 — 26 сентября 1941). Изначально укрепленный район оборонялся собственно частями УРа. В качестве войск полевого заполнения выступали отхошедшие на Киев после приграничных боев стрелковые дивизии и полки, а также ряд частей, находившихся в резерве Юго-Западного фронта. С 10 августа 1941 года на базе войск Киевского укреплённого района создана 37-я армия[6]). Тем самым была улучшена координация действий на данном участке фронта.

Усилиями оборонявшихся, совместно с 26-й (Ф. Я. Костенко) и 5-й армиями (М. И. Потапов), были задержаны на 2 месяца и ввязаны в изнурительные позиционные бои западнее Киева части 6-й армии немцев. Это позволило в тяжелой ситуации 1941-го эвакуировать многие промышленные предприятия города, часть мирного населения и контингенты будущихпризывников.

Панфиловцы

[править | править вики-текст]

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 8 декабря 2014; проверки требуют 6 правок.

Мемориал в Дубосеково

Панфи́ловцы — бойцы сформированной в городах Алма-Ата Казахской ССР и Фрунзе Киргизской ССР 316-й стрелковой дивизии (впоследствии 8-я гвардейская), под командованием военного комиссара Киргизской ССРгенерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, участвовавшие в 1941 году в обороне Москвы.

Наибольшую известность из воинов дивизии получили 28 человек («герои-панфиловцы» или «28 героев-панфиловцев») из личного состава 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка. Согласно широко распространённой версии событий, 16 ноября, когда началось новое наступление противника на Москву, бойцы 4-й роты во главе с политруком В. Г. Клочковым, осуществляя оборону в районе разъезда Дубосеково в 7 километрах к юго-востоку от Волоколамска, совершили подвиг, в ходе 4-часового боя уничтожив 18 вражеских танков. Все 28 человек, в советской историографии называемые героями[1], погибли (позже стали писать «почти все»). Фраза «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!», которую перед смертью произнес политрук Клочков, была включена в советские школьные и вузовские учебники по истории.

В 1948 и 1988 годах официальная версия подвига была изучена Главной военной прокуратурой СССР и признана литературным вымыслом[2][3]. По мнению директора Государственного архива России профессора С. В. Мироненко, «не было 28 героев-панфиловцев — это один из мифов, насаждавшихся государством»[4]. При этом сам факт тяжёлых оборонительных боёв 316-й стрелковой дивизии против 2-й и 11-й немецких танковых дивизий на Волоколамском направлении 16 ноября 1941 года не оспаривался[3].

В то же время, выводы Главной военной прокуратуры СССР о вымышленном подвиге также критикуются и оспариваются[5][6][7].

В России и других бывших республиках СССР установлены стелы и другие объекты с именами именно этих 28 человек, упоминаются они и в официальном гимне Москвы.

2015-02-27

2015-02-27 635

635

СССР

СССР

Германия

Германия