а) условные буквы - IР;

б) первая цифра - условное цифровое обозначение степени защиты персонала от соприкосновения с токоведущими или движущимися частями, находящимися внутри оболочки, а также степени защиты, встроенного в оболочку оборудования, от попадания твердых посторонних тел (0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6);

в) вторая цифра - условное цифровое обозначение степени защиты электрического оборудования, расположенного внутри оболочки, от проникновения воды (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

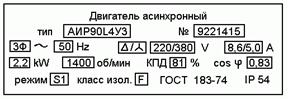

На паспортной табличке (рис. 1.1) асинхронного короткозамкнутого электродвигателя указывается его тип и номинальные данные:

- мощность на валу (кВт);

- линейное напряжение на зажимах (В);

- линейный ток (А);

- частота тока (Hz);

- число оборотов (об/мин);

- КПД (%);

- коэффициент мощности cos j (косинус угла между векторами напряжения и тока фазы обмотки статора).

Для двигателя с фазным ротором, кроме того, указывается напряжение на контактных кольцах (при неподвижном роторе) и ток обмотки ротора (при номинальном режиме). На паспортной табличке также указаны схема соединения обмотки статора, режим работы, для которого предназначен двигатель, степень защиты, полный его вес (кг), класс изоляции.

|

|

|

Рис. 1.1. Заводской щиток асинхронного электродвигателя

серии АИР с техническим паспортом.

Обозначение типа электродвигателя серии АИР (например, АИР90L4УЗ): А - асинхронный; И - унифицированная серия «Интерэлектро»; Р - привязка мощности к установочным размерам по РС3031-71; С - с повышенным скольжением (если двигатель с нормальным скольжением, то буква отсутствует); 90 - высота оси вращения, мм (50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200 мм); L - установочный размер по длине станины (S, М, L); А - длина сердечника статора (В); 4 - число полюсов (2, 4, 6, 8); У - для умеренного климата (УХЛ, ХЛ, Т, ТОМ, ОМ); 3 - категория размещения (4, 5).

Обозначение типа электродвигателя серии АО2 (например, АО2‑42‑6СХ) расшифровывается следующим образом (в скобках приведены возможные варианты параметров и условных обозначений): АО – закрытое обдуваемое исполнение; Л – алюминиевый корпус с подшипниковыми щитами; П – с повышенным пусковым моментом (С – с повышенным скольжением); 2 – обозначение новой серии; 4 – порядковый номер наружного диаметра сердечника статора (1…9); 2 – порядковый номер длины сердечника (1, 2); 6 – число полюсов (1, 2, 4, 6, 8); СХ – сельскохозяйственное исполнение.

Обозначение типа электродвигателя серии 4А (например, 4АНА90LB8У3 или 4АР160S6У3): А – асинхронный; Р – с повышенным пусковым моментом; Н – защищенное исполнение (кроме закрытого обдуваемого, для которого обозначение не дается); А – алюминиевые станина и щиты (Х – алюминиевая станина и чугунные щиты; если станина и щиты чугунные, то буквы отсутствуют); 90 – высота оси вращения, мм (50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 335 мм); L – установочные размеры по длине корпуса (S, M); А – длина сердечника (В); 8 – число полюсов (2, 4, 6); С – сельскохозяйственное исполнение; БС – со встроенной температурной защитой; У - для умеренного климата (УХЛ, ХЛ, Т, ТОМ, ОМ); 3 - категория размещения (3, 4, 5).

|

|

|

Обозначение типа электродвигателя серии Да…С (например, Да90А6С или ДаС90S6C): Д – серия; а – алюминиевый корпус; С – с повышенным скольжением; 90 – высота оси вращения относительно плоскости крепления, мм (71, 80, 90, 100, 112 мм); А – обозначение длины сердечника статора (В); S – длина станины (S, M, L); 4 – количество полюсов (2, 6, 8); С – сельскохозяйственное назначение.

При установке электродвигателя, полученного со склада, вновь приобретенного или после длительного перерыва в работе, необходимо проверить его механическое и электрическое состояние.

При проверке механической части электродвигателя необходимо:

- тщательно осмотреть корпус, подшипниковые щиты и убедиться в отсутствии трещин;

- проверить наличие креплений, затяжку болтов, исправность крышек, фланцев, выводной дощечки и зажимов;

- проверить износ подшипников (радиальный и осевой) путем покачивания ротора от руки;

- проворачиванием ротора от руки убедиться в отсутствии задеваний;

- проверить наличие смазки в подшипниках.

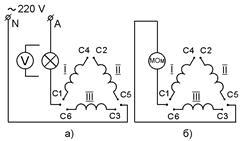

Проверка электрической части двигателя заключается в следующем. Отсутствие обрыва и одновременное определение одноименных обмоток производится при помощи контрольной электрической лампы вольтметра или мегомметра, для чего собирается последовательная цепь из проверяемой обмотки и измерительного прибора (рис. 1.2). При отсутствии обрыва цепи обмотки лампа горит, вольтметр показывает некоторую величину, а мегомметр определяет сопротивление, близкое к нулю. В противном случае имеется обрыв или провод от лампы, вольтметра и провод от сети или провода от мегомметра подключены к концам разных обмоток. В нашем случае используем электрическую лампу. При этом фазы нумеруются и на концы каждой из них вешаются бирки (этикетки) с номерами фаз С1 и С4 - выводы первой фазы; С2 и С5 - выводы второй фазы; С3 и С6 - выводы третьей фазы. Новое обозначение фаз: U1-U2 - первая, V1-V2 - вторая, W1-W2 - третья. "Концы" и "начала" в каждой обмотке статора необходимо знать для того, чтобы при соединении этих обмоток учесть напряжение витков в каждой обмотке. Название "конец" и "начало" в каждой обмотке условное, но оно учитывает взаимное направление витков у всех трех обмоток. Очевидно, что обозначение всех трех "начал" и трех "концов" можно поменять местами.

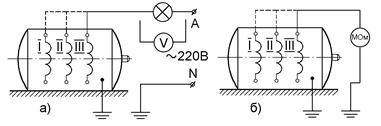

Затем необходимо проверить состояние изоляции двигателя. Отсутствие замыкания фазных обмоток на корпус (рис. 1.3) определяется аналогично определению отсутствия из обрыва. При отсутствии замыкания лампа не горит, вольтметр не показывает, а мегомметр показывает некоторую величину сопротивления изоляции (лампа, вольтметр и мегомметр включаются последовательно с корпусом и обмоткой). При этом к корпусу двигателя присоединяется ноль, а не фазный провод. В нашем случае используется мегомметр, который одновременно служит и для измерения сопротивления изоляции сначала между обмотками и корпусом (см. рис. 1.3, б), а потом между обмотками (рис. 1.4). Нормальная изоляция должна иметь сопротивление не менее 1000 Ом на 1 В рабочего напряжения. При рабочей температуре сопротивление изоляции может быть ниже сопротивления, измеренного в холодном состоянии. Поэтому в процессе эксплуатации сопротивление следует измерять при рабочей температуре двигателя.

Рис. 1.2. Схема определения отсутствия обрывов и принадлежности

|

|

|

выводов обмотки фазам статора двигателя с помощью:

а – контрольной лампы; б – мегомметра.

Рис. 1.3. Схема определения отсутствия замыкания фазных обмоток на корпус

с помощью: а – контрольной лампы, вольтметра; б – мегомметра

и для измерения сопротивления изоляции между обмотками и корпусом.

Если сопротивление обмотки не равно нулю, но меньше нормы (наименьшим допускаемым сопротивлением изоляции для двигателей напряжением до 500 В считается величина 0,5 МОм), то это говорит о том, что изоляция отсырела. Такой электродвигатель необходимо просушить и после сушки проверить состояние его изоляции. Сушку изоляции обмоток двигателя можно выполнить способами внешнего нагрева, тока в обмотках, способом потерь.

Внешний нагрев применяют в том случае, если машина сильно остыла. Для этого изоляцию обмоток обдувают горячим воздухом, используя воздуходувки с калориферами, лампы накаливания, лампы инфракрасного излучения с зеркальными отражателями и нагревательные сопротивления. Температуру воздуха поддерживают в пределах 100...110 °С, а мощность нагревательного устройства (в кВт) должна быть численно равна объему камеры (в м3).

Для сушки обмоток способом тока в обмотках можно применять переменный ток пониженного напряжения (в 3...5 раз меньше номинального) или замыканием одной из обмоток отдельных фаз накоротко и подачей к двум другим фазам, соединенным последовательно, пониженного напряжения от сварочных трансформаторов. Ток в обмотках статора регулируют так, чтобы он не превышал номинальной величины в короткозамкнутой обмотке.

Для сушки изоляции обмоток статора электродвигателей любой мощности можно использовать потери мощности на вихревые токи в активной стали. Эти токи образуются в результате создания в стали статора переменного магнитного поля с помощью специальной обмотки, разделяемой по количеству витков на две половины и наматываемой снаружи по двум торцам статора. Намагничивающий ток выбирают в пределах 60...200 А, а общее число витков обмотки от 6 до 28. Напряжение на один виток обмотки составляет 3...4,5 В. Источником энергии служат сварочные трансформаторы. В начале сушки надо ускорить подъем температуры, а потом снизить ее до такого уровня, который необходим лишь для того, чтобы потери в стали покрывали потери тепла. Для этого обычно снижают подводимое напряжение или увеличивают число витков намагничивающей обмотки. Найдя распределение выводов по фазам и проверив состояние изоляции двигателя, определяют их начала и концы. Это делают методами подбора, трансформации, милливольтметра, трех вольтметров.

|

|

|

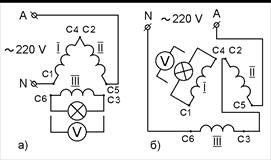

Определение условного «начала» и «конца» обмотки методом подбора или пробного включения (рис. 1.5) при наличии бирок на выводных концах или без них выполняется таким образом. Концы обмоток С4, С5, С6 (или три вывода обмоток, принятые произвольно за концы) соединяют вместе, а начала С1, С2, С3 (или три условных начала) присоединяют к сети (рис. 1.5), включают двигатель и наблюдают за его работой. Если двигатель работает нормально, без рывков, не гудит, то подбор начал и концов осуществлен правильно. В противном случае меняют местами выводы первой обмотки. Если после этого электродвигатель не стал работать нормально, то выводы первой обмотки возвращают в исходное положение, а затем меняют местами выводы второй обмотки и т. д.

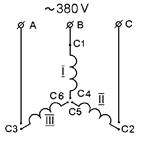

При использовании метода трансформации (рис. 1.6) соединяют две любые обмотки последовательно и подключают кратковременно в сеть переменного однофазного тока напряжением 127...220 В. К третьей свободной обмотке подключают вольтметр или электрическую лампу накаливания небольшой мощности (25...40 Вт).

Рис. 1.6. Схема определения начал и концов обмоток статора методом трансформации при соединении: а –разных выводов; б – одноименных выводов двух фаз.

Сущность метода трансформации состоит в том, что при последовательном соединении двух обмоток (например I и II) и пропускании через них переменного тока образуется результирующий (от двух обмоток) переменный магнитный поток, который в случае разноименных выводов пересекает витки третьей обмотки и индуктирует на концах ее некоторую ЭДС, фиксируемую по показанию вольтметра или по накалу лампочки. В случае соединения одноименных концов магнитный поток направлен так, что не пересекает витки третьей обмотки и не вызывает появление ЭДС. При этом стрелка подключенного вольтметра не отклоняется или нить лампочки не накаляется. После определения наличия или отсутствия в третьей обмотке ЭДС помечают бирками С1, С2 - «начала» и С4, С5 - «концы» выводов первой и второй обмоток. Для маркировки третьей обмотки опыт повторяют, соединив ее последовательно с первой или второй обмоткой, выводы которых уже известны. Чтобы избежать перегрева обмоток, допускается только кратковременное включение обмоток в сеть.

По методу милливольтметра к одной обмотке любой из фаз, условно считаемой известной, подключить через рубильник и реостат, служащий для уменьшения тока в цепи, источник постоянного тока (рис. 1.7). В качестве такого источника желательно использовать аккумулятор напряжением 2 В. В момент включения или выключения рубильника в обмотках двух других фаз будет индуктироваться электродвижущая сила, причем ее направление будет определяться полярностью концов обмотки фазы, в которую включен аккумулятор. Когда к условному началу обмотки подсоединен «плюс» батареи, а к ее условному концу - «минус», то при включении рубильника на двух других фазах будет «минус» на началах и «плюс» на концах обмоток. Это подтверждается направлением отклонения стрелки милливольтметра, подсоединяемого поочередно к выводам двух других фаз обмотки статора. Если выполнить выключение рубильника, то полярность на двух фазах будет обратно указанной выше.

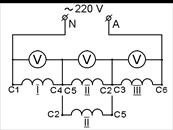

Сущность метода трех вольтметров заключается в том, что все три обмотки соединяют последовательно и включают в сеть (рис. 1.8). При согласном включении обмоток, то есть начало одной обмотки соединяется с концом другой, все вольтметры показывают одинаковое напряжение. В соответствии с этим, принимая один из присоединенных выводов за начало первой обмотки С1, размещают остальные выводы (С2, С3, С4, С5, С6).

Если же две обмотки включены согласно (I и II), то вольтметр, присоединенный к ней, покажет большее напряжение по сравнению с двумя другими вольтметрами. В таком случае следует обмотку П «перевернуть» и снова включить в цепь. Чтобы избежать повреждения изоляции при включении обмоток, опыт необходимо проводить быстро, используя напряжение 220 В (фаза и нуль сети).

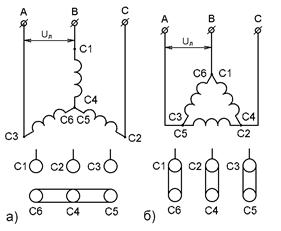

На клеммной дощечке выводы обмоток размещают таким образом (рис. 1.9), чтобы удобно было включение как звездой, так и треугольником, а так же переключение двигателя со звезды на треугольник. Обычно двигатели выпускаются на напряжение 220/380 В и при линейном напряжении 220 В фазные обмотки электродвигателя соединяются в треугольник, а при линейном напряжении 380 В - в звезду.

Рис. 1.9. Схемы расположения выводов фаз асинхронного короткозамкнутого

электродвигателя при соединении обмоток статора: а – в звезду; б – в треугольник.

К основным электрическим повреждениям в асинхронных двигателях относятся обрыв стержней короткозамкнутого ротора и межвитковое замыкание в обмотках. Повреждение стержней «беличьего колеса» вызывает потери мощности, приводит к перегреву и даже выходу из строя электродвигателя. Иногда при обрыве нескольких стержней пусковой момент двигателя равен нулю. Поврежденный стержень можно обнаружить следующим способом. К торцевым кольцам «беличьего колеса» ротора крепятся струбцинами провода от сварочного трансформатора. Поверхность ротора посыпают мелкими стальными опилками. Ток, проходя по стержням «беличьего колеса», создает вокруг них магнитное поле, и опилки точно расположатся вдоль них. В зоне поврежденного стержня магнитное поле будет слабым, так как только часть тока проходит через стержень, а над поврежденным стержнем будет виден разрыв в следе опилок.

Если для устранения обнаруженной неисправности требуется разборка электродвигателя, то проверяют от руки наличие свободного вращения ротора, а затем разбирают электродвигатель. После устранения неисправности, ознакомившись с конструкцией частей электродвигателя, его собирают.

Работа 2. Исследование механической

характеристики трехфазного асинхронного

электродвигателя переменного тока

с короткозамкнутым ротором

Цель и порядок выполнения работы

Цель работы: 1. Изучить механическую и рабочие характеристики трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

2. Проанализировать полученные в результате испытаний характеристики электродвигателя.

При выполнении работы необходимо: 1. Изучить общие сведения о механической и рабочих характеристиках трехфазного асинхронного электродвигателя.

2. По паспортным данным рассчитать и построить механическую характеристику асинхронного двигателя в двигательном режиме.

3. Ознакомиться с техническими данными электродвигателя, оборудования, приборов. Изучить работу электрической схемы испытания электродвигателя.

4. Провести испытания трехфазного асинхронного электродвигателя переменного тока с короткозамкнутым ротором.

Объект и средства исследования

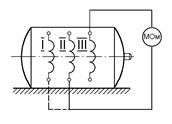

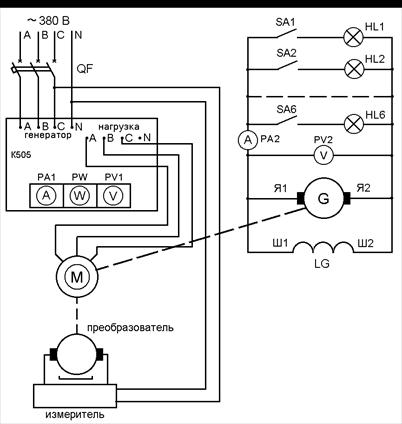

На рабочем месте расположена лабораторная установка, в котором объектом изучения и исследования является агрегат, состоящий из асинхронного короткозамкнутого электродвигателя и генератора постоянного тока с параллельным возбуждением и являющимся нагрузкой для испытуемого электродвигателя. Загрузка электродвигателя регулируется лампами накаливания. Основные технические данные электродвигателя серии АИР: тип – АИР90L4УЗ, номинальная мощность Рн = 2,2 кВт; соединение фаз - треугольник / звезда; номинальное напряжение - 220/380В; номинальный ток 8,6/5,0 А; коэффициент полезного действия hн = 81 %; коэффициент мощности cos jн = 0,83, частота вращения nн = 1400 об/мин; режим работы S1. Генератор с самовозбуждением имеет следующие паспортные данные: Pн = 1,5 кВт; Uн = 220В; Iн = 8,6…9,0А; nн = 1500 об/мин; hн = 79 %.

Средствами исследования служат: комплект измерительный К505, в котором имеются амперметр и вольтметр электромагнитной системы, ваттметр ферродинамический – с пределами измерения без трансформатора по напряжению 30…600В, току 0,5…10А, мощности 10…4000 Вт; лампы накаливания EL1…EL6 мощностью 300 Вт и напряжением 245…255 В; электронный тахометр 7ТЭ с диапазоном измерений 2…99999 об/мин; однофазные однополюсные выключатели SA1…SA6 на напряжение 500В и ток 6А.

Рабочее задание

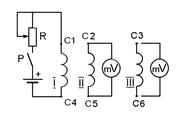

1. Начертить принципиальную электрическую схему лабораторной установки (рис. 2.1) и таблицу 1 результатов опытов (измерений и вычислений). Записать паспортные величины, характеристики объекта и средств исследования.

2. Собрать цепь в соответствии со схемой (рис. 2.1) с помощью монтажных проводников и присоединить ее к силовому настенному щиту с линейным напряжением Uн = 380В. После разрешения преподавателя включить установку в сеть UЛ/UФ = 220/380В. Затем приступить к непосредственному испытанию асинхронного электродвигателя, проведя для этой цели семь опытов.

Рис. 2.1. Принципиальная электрическая схема лабораторной установки по испытанию трехфазного асинхронного короткозамкнутого электродвигателя.

3. В первом опыте (холостой ход установки) все включатели SA1…SA6 находятся в выключенном положении. Данные измерений (линейного напряжения UЛ, линейного тока IЛ, активной мощности одной фазы электродвигателя РФ, напряжения генератора Uг по вольтметру РV2, ток генератора Iг по амперметру РА2, частоты вращения n по тахометру занести в таблицу 2.1.

Таблица 2.1. Результаты испытания трехфазного асинхронного двигателя

| № п.п. | Измерения | Вычисления | |||||||||||||

| UЛ | IЛ | РФ | Uг | Iг | n | Р1 | Рг | DР | Р2 | Мдв | cos j | hу | hдв | s | |

| В | А | Вт | В | А | об/мин | Вт | Вт | Вт | Вт | Н × м | — | % | % | % | |

| … | |||||||||||||||

4. Исходя из результатов проведенных опытов, вычислить и записать в таблицу 1 следующие величины: активную мощность электродвигателя Р1, вращающего момента двигателя Мдв, мощность генератора Р2, мощность активных потерь в агрегате DР, коэффициент мощности двигателя cos j, коэффициенты полезного действия установки hу и электродвигателя hдв, скольжение S.

5. По расчетным данным таблицы 1 в соответствующих масштабах построить характеристики: Мдв = f1 (w) (в пределах рабочего участка механической характеристики), I1 = f2 (w), DP = y1 (P1/P1н), cos j = y2 (P1/P1н), hдв = y3 (P1/P1н), s = y4 (P1/P1н).

Программа подготовки к выполнению рабочего задания

1. Изучить необходимые разделы в рекомендуемой литературе [1, с. 74…82], [2, с. 174…184], [4, с. 120…147], [5, § 3 – 1, § 3 – 2, с. 36…49].

2. Записать паспортную табличку электродвигателя и проанализировать его номинальные данные.

3. Записать формулы, необходимые для расчета активной мощности двигателя P1, вращающего момента двигателя Мдв, мощности генератора Рг, мощности активных потерь DР, коэффициента мощности двигателя cos j, к.п.д. установки hУ и двигателя hдв, скольжения двигателя s.

Методические указания по выполнению рабочего

задания и обработке результатов эксперимента

1. Перед включением установки в сеть необходимо убедиться в надежности соединения монтажных проводников и двигателя с генератором.

2. При работе с электроустановкой необходимо соблюдать правила техники безопасности и эксплуатации электроустановок потребителей.

3. При измерениях следить за показаниями приборов и не перегружать их.

4. Результаты расчетов по данным опытов вычислять по следующим выражениям:

- активная мощность двигателя:

Р1 = 3 РФ;

- номинальная активная мощность двигателя:

где U1н – номинальное линейное напряжение двигателя, В;

I1н – номинальный линейный ток двигателя, А;

cos jн – номинальный коэффициент мощности;

hн.дв – номинальный к.п.д. двигателя;

- мощность генератора постоянного тока:

Рг = Uг × Iг,

где Uг – напряжение на зажимах генератора, В;

Iг – ток нагрузки генератора, А;

- мощность активных потерь установки:

DР = Р1 – Рг;

- коэффициент полезного действия установки:

hу = Рг / Р1 = hдв × hг,

где hдв - к.п.д. электродвигателя;

hг - к.п.д. генератора;

- коэффициент полезного действия электродвигателя:

- мощность на валу электродвигателя:

Р2 = Р1 × hдв, Вт;

- движущий момент на валу электродвигателя:

Мдв = Р2 / w,

где w = pn / 30 - угловая скорость ротора электродвигателя, с-1;

n – частота вращения ротора электродвигателя, об/мин.;

- коэффициент мощности электродвигателя:

- скольжение (относительная скорость вращения вала электродвигателя):

S = (no – n) / no,

где no = 60 f / p – частота вращения магнитного поля статора, об/мин;

f - частота тока питающей сети, Гц;

p - число пар полюсов статорной обмотки электродвигателя.

5. При построении механической и рабочих характеристик установки следует исходить из того, что по оси абсцисс откладывается частота вращения вала электродвигателя w либо относительная мощность генератора P1/P1н, а по оси ординат - Мдв и I1 для характеристик Мдв = f1 (w) и I1 = f2 (w), либо DP, cos j, hдв, S для остальных характеристик.

Контрольные вопросы

1. Что называют механической, электромеханической и рабочими характеристиками электродвигателя?

2. Что называют к.п.д., скольжением, как их определяют и в каких пределах они изменяются с варьированием мощности на валу электродвигателя от нуля до номинальной.

3. Какие точки на механической характеристике асинхронного электродвигателя являются характерными?

4. Как определяются координаты характерных точек механической характеристики электродвигателя?

5. Как изменяются ток статора и момент, развиваемый электродвигателем с изменением питающего напряжения?

6. Каковы преимущества и недостатки асинхронного электродвигателя переменного тока?

Основные положения по испытанию трехфазного

асинхронного короткозамкнутого электродвигателя

Трехфазный асинхронный электродвигатель переменного тока имеет более простое устройство, надежнее в эксплуатации, легче и дешевле по сравнению с двигателями постоянного тока. Недостатками асинхронных двигателей являются: квадратичная зависимость момента от напряжения, что приводит к сильному уменьшению пускового и критического моментов при значительном снижении напряжения; опасность перегрева статора, особенно при повышениях напряжения сети, и ротора при понижении напряжения; малый воздушный зазор, несколько понижающий надежность двигателя. Основной недостаток - невозможность регулирования частоты вращения в широких пределах электроприводами переменного тока. Однако современное развитие силовой и информационной электроники позволяет ликвидировать этот недостаток.

Принцип действия асинхронной машины в общем виде состоит в следующем. Один из элементов машины (обычно неподвижный - статор) используется для создания движущегося с определенной скоростью магнитного поля, а в замкнутых проводящих пассивных контурах другого элемента (подвижного ротора) наводятся ЭДС, вызывающие протекание токов и образование сил (моментов) при их взаимодействии с магнитным полем. Все эти явления имеют место при несинхронном (асинхронном) движении ротора относительно поля.

Относительная разность скорости магнитного поля no и ротора n определяет скольжение:

S = (wo - w) / wo,

откуда:

w = wo (1 - S),

где wо = 2pf / p - синхронная часть вращения магнитного поля.

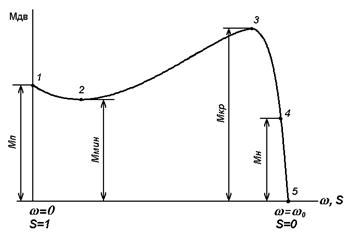

На рис. 2.2 приведена механическая характеристика асинхронного двигателя, которая аналитически и практически может быть выражена прямой М = f(w) или обратной w = f(M) функцией. Точкам 1…5 соответствуют следующие режимы работы двигателя:

- точка 1 - пусковой начальный момент при S = 1:

- точка 2 - минимальный момент М = Мм при скольжении S = 0,84…0,86;

- точка 3 - критический или максимальный момент двигателя:

при скольжении:

- точка 4 - номинальный момент М = Мн, что соответствует номинальной частоте вращения S = Sн;

- точка 5 – момент М = 0 при S = 0, при этом частота вращения равна синхронной w = wо.

2015-02-27

2015-02-27 1976

1976