Если топология сети не полносвязная, то обмен данными между произвольной парой конечных узлов (абонентов) должен идти в общем случае через транзитные узлы.

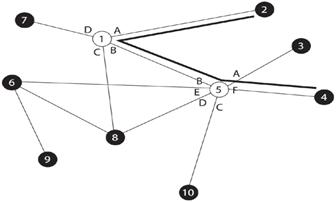

Например, в сети на рис. 5.1 узлы 2 и 4, непосредственно друг с другом не связанные, вынуждены передавать данные через транзитные узлы, в качестве которых могут использоваться, например, узлы 1 и 5. Узел 1 должен выполнить передачу данных с интерфейса A на интерфейс B, а узел 5 — с интерфейса B на F.

Рис. 5.1. Коммутация абонентов через сеть транзитных узлов.

Последовательность транзитных узлов (сетевых интерфейсов) на пути от отправителя к получателю называется маршрутом.

В качестве критериев выбора маршрута передачи могут выступать, например:

· номинальная пропускная способность;

· загруженность каналов связи;

· задержки, вносимые каналами;

· количество промежуточных транзитных узлов;

· надежность каналов и транзитных узлов.

Однако, задаче по переброске пакетов с одного порта коммутатора / маршрутизатора на другой предшествует еще такая специальная процедура, как определение и формирование сетевого потока. Потоком может быть, например, каждое сетевое приложение, каждое обращение к сетевому ресурсу и т.п. Таким образом, из общей «мешанины» пакетов коммутатор должен как бы отсортировать мелкие пакеты в более крупные наборы – потоки и уже управлять на уровне потоков, что естественно повышает скорость сетевой работы. Причем мелкие потоки могут собираться в более крупные потоки, равно как и наоборот.

Демультиплексирование — разделение суммарного агрегированного потока, поступающего на один интерфейс, на несколько составляющих более мелких потоков.

Как правило, операцию коммутации сопровождает также обратная операция — Мультиплексирование — образование из нескольких отдельных потоков общего агрегированногопотока, который можно передавать по одному физическому каналу связи.

2015-02-04

2015-02-04 1401

1401