По определению величины давления гидроразрыва накоплен значительный статистический материал по различным месторождениям мира и глубинам. Все фактические значения Рр лежат между величинамы полного горного давления и гидростатического давления. Причем при малых глубинах (< 1000м) Рр ближе к горному давлению, а при больших глубинах - к гидростатическому давлению.

Для неглубоких скважин (менее 1000 м)

Рр = (1,74 ¸ 2,57)Рст. (4.1)

Для глубоких скважин (более 1000м)

Рр = (1,32¸ 1,97)Рст. (4.2)

Сопротивление горных пород на разрыв обычно мало и составляет sр = (1,5 - 3) МПа, поэтому оно не влияет существенно на Рр.

Давление разрыва на забое Рр и давление на устье скважины Р у связаны соотношением:

Рр = Ру + Рст - Ртр (4.3)

где Ртр - потери давления на трение в НКТ.

Отсюда давление на устье:

Ру = Рр + Ртр - Рст (4.4)

где Рст - гидростатическое давление, определяемое с учетом кривизны скважины.

Рст = rж g H cosb (4.5)

где Н - глубина (длина) скважины;

b - усредненный угол кривизны;

rж - плотность жидкости в скважине.

|

|

|

Если жидкость содержит наполнитель (песок, стеклянные шарики), то плотность подсчитывается как средневзвешенная.

r = rж(1 - n / rн) + n (4.6)

где n - количество килограммов наполнителя в 1 м3 жидкости;

rн - плотность наполнителя (для песка и стекла rн= 2650 кг/ м3,

для агломерированного боксита - 1400 кг/ м3).

Потери на трение в НКТ определяются по формуле:

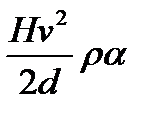

Ртр =l  , (4.7)

, (4.7)

где l - коэффициент гидравлического сопротивления, определяемый в зависимости от числа Re;

Н - длина НКТ;

a - поправочный коэффициент, учитывающий наличие в жидкости

наполнителя (a =1.0 - 1.5 и определяется по рис 5.3 [ ] в зависи-

мости от плотности жидкости и количества наполнителя).

Вес колонны НКТ

Ркол= q g H cosb. (4.8)

Осевое напряжение в НКТ

sz= Ркол / f. (4.9)

где f = 0,785(D2 - d2) - площадь поперечного сечения трубы.

Окружное напряжение

st= Ру Dн/ 2d. (4.10)

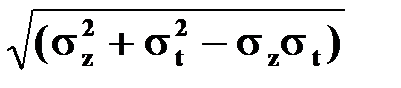

Эквивалентное напряжение по формуле:

sэкв=  . (4.11)

. (4.11)

Условием достаточной прочности НКТ будет

sэкв£sт ¤ h, (4.12)

где sт - предел текучести материала верхней секции НКТ.

Осуществление ГРП рекомендуется в следующих скважинах:

1. Дающих при опробывании слабый приток.

2. С высоким пластовым давлением, но с низкой проницаемостью коллектора.

3. С загрязненной призабойной зоной.

4. С заниженной продуктивностью.

5. Нагнетательных с низкой проницаемостью.

Не рекомендуется проводить ГРП в скважинах, технически неисправных и расположенных близко от контура водоносности или от газовой шапки. Очевидно, что эффективность ГРП зависит от размера трещины. Радиус трещины может быть определен по эмпирической формуле:

rт= (0,0269 - 3,21 10 -6Н)[QÖ(mt/ k)]0,5, (4.13)

где Q - подача насосных агрегатов при ГРП, л/мин;

|

|

|

m - динамическая вязкость жидкости гидроразрыва, мПа с;

t - продолжительность закачки жидкости, мин;

k - проницаемость пласта, mD;

Н - глубина залегания пласта,м.

В системе СИ формула будет иметь вид:

rт= (0,421 - 50,2 10 -6Н)10 -3[QÖ(mt/ k)]0,5, (4.14)

где Q - подача насосных агрегатов при ГРП, л/сек;

m - динамическая вязкость жидкости гидроразрыва, Па с;

t - продолжительность закачки жидкости, сек;

k - проницаемость пласта, м2;

Н - глубина залегания пласта, м.

2015-02-04

2015-02-04 786

786