1. Конституционное право как наука и учебная дисциплина: предмет, метод, система

Конституционное право — одна из отраслей правовой системы России, представляющая собою совокупность общеобязательных норм, правил поведения, установленных или санкционированных государством, исполнение которых обеспечивается государством, в том числе и методами принуждения.

Предметом конституционного права как отрасли российского права являются общественные отношения, возникающие в связи с закреплением и регулированием:

1) основ конституционного строя Российской Федерации, суверенитета народа и форм его осуществления, принципов государственного устройства и разделения властей, социального и светского характера государства, идеологического многообразия, верховенства конституции в государстве;

2) взаимоотношений между государством и личностью, правовых основ статуса российских граждан, лиц без гражданства и иностранных граждан, находящихся на территории России, прав и свобод человека и гражданина и гарантий их реализации:

3) федеративного устройства России, состава и компетенции ее субъектов, исключительной компетенции федерации и предмета совместного ведения федерации и субъектов, верховенства федеральных законов над правовыми актами субъектов и т. д.;

4) организации и функционирования системы органов федеральной государственной власти Российской Федерации, органов судебной власти, а также местного самоуправления.

Метод правового регулирования конституционного права обусловлен многообразием содержания общественных отношений. Способом воздействия государства на общественные отношения, составляющие предмет конституционного права, является наделение одной из сторон государственно-властными полномочиями. Такой метод регулирования получил в юридической науке наименование “метод властеотношений”.Соответственно на другую сторону (стороны) этих отношений возлагается обязанность подчиняться велениям стороны, наделенной такими полномочиями.

Система российского конституционного права включает следующие основные правовые институты с их основными внутренними подразделениями (подсистемами):

• основы конституционного строя;

• права и свободы человека и гражданина;

• федеративное устройство;

• избирательная система (избирательное право);

• президентская власть;

• законодательная власть;

• исполнительная власть;

• государственная власть в субъектах РФ;

• судебная власть и прокуратура;

• местное самоуправление;

• порядок внесения поправок и пересмотр Конституции.

2. Источники конституционного права зарубежных стран

Источниками выступают как писаные, так и неписаные нормы, регулирующие конституционно-правовые отношения. Внешней формой выражения норм выступают нормативно-правовой акт, конституционный обычай, судебный прецедент, доктринальные источники.

1) Самой большой группой источников являются нормативно-правовые акты в виде законов и иных государственно-правовых актов, классификация которых, в свою очередь, тоже распространенная:

– Конституция – Основные законы государств;

– конституционные законы – как правило, принимаемые по предметам конституционного регулирования, а потому уступающие по юридической силе только Основному закону государства;

– органические законы дополняют Конституцию, не изменяя ее основных принципов, не затрагивая ее глубинной сущности; они, как правило, принимаются простым большинством голосов членов парламента;

– делегированное законодательство – акты исполнительной власти, имеющие силу закона; в разных странах эти акты называются по-разному: ордонансы, декреты, прокламации и принимаются либо главой государства, либо правительством, либо отдельным министром;

– обычные законы, нормы которых регулируют отдельные вопросы государственной или общественной жизни в сфере конституционного регулирования;

– парламентские уставы или регламенты, важность которых определяется тем, что их нормы направлены на внутреннюю структуру парламента, его палат, порядок деятельности парламента и его палат, кворумы присутствия и голосования и многие другие важные для функционирования парламента вопросы, фактически определяющие законодательный процесс.

2) судебные прецеденты

Решения делятся на два вида:

1) решения общих судов;

2) решения специальных судов (например, толкование Конституции).

3) конституционные обычаи – такие правила поведения, которые выгодны государству, которое государство поддерживает, но по разным причинам не переносит в писаное право.

4) доктринальные источники – труды видных ученых, государствоведов, которые используются в тех случаях, когда недостаточно норм права, когда существует какой-то правовой пробел, и суды используют для усиления своих аргументов эти работы.

5) акты чрезвычайных органов власти, которые появляются в чрезвычайных ситуациях в условиях военных действий, стихийных бедствий, военных переворотов, революций.

6) религиозное право, разновидностями которого могут выступить мусульманское право, индусское право, иудейское право.

7) естественное право – наиболее неизменные абсолютные нормы поведения, присущие человеку, которые могут быть выведены из неизменности человеческой природы.

8) международные межгосударственные договоры, в числе которых принятая 10 декабря 1948 г. на заседании Организации Объединенных Наций «Всеобщая Декларация прав и свобод человека».

9 ) акты, издаваемые в порядке толкования конституционных норм и законов, когда, например, глава государства, а не суд дает толкование принятому закону.

10) политические декларации и совместные постановления политического руководства правящих политических партий и парламентов также составляют самостоятельную группу источников конституционного права.

3. Понятие конституции, ее юридическая и социально-политическая сущность и виды.

Конституция - явление сложное, многоплановое и сложное, различные теоретические аспекты этого явления составляют учение о Конституции. Конституция является предметом изучения философских, историческая, политологические и юридические наук. Конституция составляет правовую основу Конституционного права, является его источником => является предметом его изучения. Формы содержания Конституции, его исторического назначения до сих пор является дискуссионными. Конституция (лат. constitucio) - устройство, установление, учреждение. В Ср. Века такими актами, как Конституция, закреплялись права феодалов.

Современное понятие Конституция приобрела 200 лет назад. Впервые Конституция была принята в 1787 в США, затем в 1791 во Франции, Польше. Конституция, как основной закон государства появляется в историческую эпоху, характеризуются наступлением юридические равенства граждан и подданных и олицетворяла собой эти равенства, закрепляя права и свободы человека, ограничивала всевластие гос монархии.

1) Сущность Конституции в том, что это основной закон государства вообще и основной закон насчет избирательного права, представляет учреждения, их компетенцию и прочее, выражающее действительное соотношение сил в классовой борьбе. (Ленин).

2) Конституция - универсальный правовой акт высшего юридические ранга, регулирует устройство государства, принципы его организации.

3) Конституция - совокупность и т.д. правоположений, определяющих внешние органы государства, порядок призвания их и отправление их функции, их взаимные отношения и компетенцию, а также принципиальное положение индивида по отношению к гос власти. Это центр правовой системы => основная высшая норма, что предполагает признание недействительными норм, выработанных без соблюдения форм и процедур, предусмотренных Конституцией. Конституция утверждает превосходство учредительной власти над учрежденной.

4) Конституция - это закон об осуществлении власти органами государства. Это зеркало, отражающее душу нации, что она д. защищать ценности нации.

Конституция - основной закон или система законов, закрепляющих основы обществ. и государственное устройства страны, систему ее государственное органов, основного начала их организации и деятельности, основы правового статуса человека и гражданина, и устанавливающие порядок внесения в Конституцию поправок, изменений и дополнений.

В ходе историческая эволюции сложились 2 группы Конституций.

1) Старые Конституции - приняты в условиях, сильно отличающихся от современных, действующих и сейчас, но с внесением изменений и дополнениями. США, Норвегия, Болгария, Швейцария, Англия. (В I мировую войну в Австрии). Осн законы государства.

2) Конституции нового поколения - после II мировой войны (Германия, Италия, Франция). Осн закон гражданского общества, права человека.

Виды Конституций.

1) Писанные - единый, кодифицированный осн. закон государства и общества, устанавливающий государственное строй страны..., изложенный в опред. логич. системе, возникшие в 18 веке (I Конституция США, затем Франция и Польша).

2) Неписаные - система, совок-ть закнов Конституционных обычаев, судебно-конституционных прецедентов, в закреплены основы обществ.-государственное строя страны, права человека и т.д. Она некодифицированна, не состоит из единого правового акта.

II. По способу принятия:

1) Демократическая - конституц. референдумы, конвенты.

2) Недемократич. - октроированные - дарованные сверху (Непал, СССР-1936г).

III. По способу внесения в Конституцию (действующую) поправок.

1) Жесткие, когда хотя бы частичное изменение ее текста происходит в усложненном порядке, чем принятие проекта з-на (Зап. Страны, США, Япония, Соврем. Российская Конституция).

2) Гибкие - изменения в обычном законодат. порядке.

Конституции также различны по форме государственное устройства, по форме правления (республика/монархия).

4. Действие конституции. Принятие, изменение и отмена конституций

Принятие конституций может осуществляться:

- обычным представительным органом (социалистические страны, за исключением Кубы);

- специально созываемым для разработки и принятия конституции органом (Конституантой, Учредительным собранием, Великим народным собранием, Учредительной ассамблеей и т. п.);

- референдумом;

- октроированным способом, т. е. дарованием конституции актом главы государства (Катар, Кувейт, ОАЭ);

- иным способом (руководством политической партии и т. п.).

Изменение гибких конституций проводится путем принятия обычного закона.

Для изменения жестких конституций устанавливается усложненный порядок по сравнению с изменением гибких конституций.

Например, могут предъявляться требования:

- квалифицированного большинства;

- нескольких последовательных обсуждений с перерывом;

- повторного голосования парламента того же созыва через определенный срок;

- повторного принятия поправок парламентом следующего созыва;

- утверждения поправок на референдуме;

- одобрения субъектами федерации (большей частью субъектов федерации или всеми);

- внесения изменений специально созываемым органом.

Может быть установлен единый порядок изменения Конституции (США, Франция, Словения и др.) или принято, что разные части Конституции изменяются по-разному (Индия, Болгария, Литва и др.).

В конституциях устанавливается единственный порядок изменения (Вьетнам, Словения, Япония) или несколько альтернативных вариантов порядка изменения Конституции (США, Франция, Эстония).

Поправки могут вноситься непосредственно в текст конституции, заменяя прежние положения (Конституция Франции 1958 г., Конституция Италии 1947 г., Конституция Португалии 1976 г. и др.), или публиковаться отдельно сразу за текстом конституции (Конституция США, Конституция Македонии 1991 г. и др.).

Отмена конституций может быть легитимной (т. е. в установленном порядке и уполномоченным на то органом) и нелегитимной (в нарушение установленного порядка, так происходит, например, во время революций).

Легитимная отмена осуществляется:

1) в том же порядке, что и принятие, т. е. путем принятия обычных законов (для гибких конституций) или в результате принятия в особом порядке новой конституции и, соответственно, отмены старой (для жестких конституций);

2) в предусмотренном самой конституцией особом порядке (например, путем полного пересмотра на основе особой процедуры).

5. Понятие прав человека и гражданина. Права и свободы. Обязанности.

Права человека - это его возможность действовать определенным образом для того, чтобы обеспечить свое нормальное существование, развитие и удовлетворение собственных потребностей

Понятие о правах человека включает два аспекта: 1) естественные права человека, нераздельно связаны с ее существованием и развитием; 2) приобретенные права человека, характеризующие его социально-политический статус

Конституция РФ закрепляет систему прав, свобод и обязанностей, которую можно разделить на личные (естественные, гражданские), политические, социальные, экономические, культурные, экологические и семейные права и обязанности Совокупность конституционных норм, закрепляющих эти права и обязанности определяет конституционно правовой статус человека и гражданина.

Свобода человека является исходным понятием проблемы прав человека-гражданина Она характеризуется признаками: 1) все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах; 2) человек имеет право делать все, что прямо не запрещено действующим законодательством; 3) все люди равны в правовых возможностях, правовом содействии и правовой охране; 4) свобода человека - объективная реальность, она выходит за пределы урегулированы правом, так как на нее влияют и другие социальные нормы (морали, этики, религиозные нормы и др.)

Международное сообщество уделяет правам человека большое внимание, для этого определяет международно-правовые стандарты в этой области, т.е. в договорном порядке устанавливает правовые нормы минимально допустимого поведения государств с индивидами, находящихся на ее территории.

Эти стандарты закреплены: Всеобщей декларации прав человека (1948 г.); Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.); Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 г); Конвенцией о правах ребенка (1989 г) и т.д.

Конституция определяет жизнь человека, его здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность наивысшей социальной ценностью Именно утверждение прав и свобод человека является главной обязанностью государства, это определяет смысл и направленность ее деятельности.

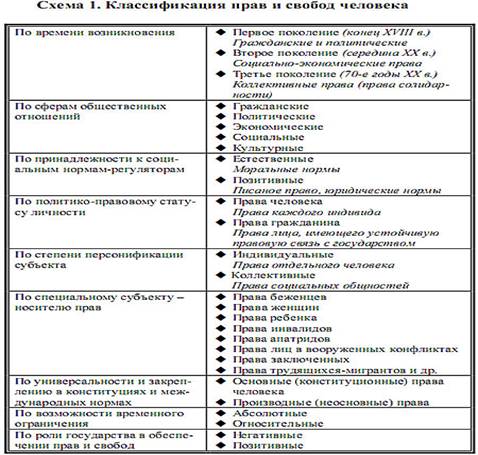

6. Классификация прав и свобод

Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ. Основные права и свободы, закрепляются в основных законах государств - К- ях, а также в др. К. актах- именуются К. или основными правами и свободами. Именно эти права и свободы человека и гражданина лежат в основе всех других многочисленных прав и свобод граждан. Но в К. РФ записано, что перечисление в К. РФ основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. Нередко для детализации прав и свобод человека и гражданина используются другие документы: Декларации, Билли о правах и др. Классификац.: 1) по природе происхождения прав и свобод-а) естественные, неотъемлемые, неотчуждаемые права и свободы (право на жизнь, на достойное существование, на семью, на родину, на свободу мысли и слова, своб. совести, и др.б) так называемые приобретенные права и свободы чел. и гражд.(право избирать и быть избранным в органы государственной власти и местногo самоуправления; право участвовать в управлении государственными делами,. право участвовать в отправлении правосудия, право на объединение в общественные организации, политические партии и т.д)Никто и ничто не м. лишать чел. естеств. прав т.к. они даны ему от рожд., а приобр. права есть результат деятельности законодателя. 2) по мат-ному содержания прав и свобод-а) гражданские права и свободы б) политические права и свободы;.в) экономические нрава и свободы г) социальные права и свободы д) культурные права и свободы е) иные права и свободы.

Гражданские права и свободы человека и гражданина в РФ: право на жизнь, достоинство личности, право на свободу и личную неприкосновенность, право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых. телеграфных и иных сообщений, неприкосновенность жилища, право каждого определять и указывать свою национальную принадлежность, право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества, право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства, право свободно выезжать за пределы РФ и право беспрепятственно возвращаться в РФ, свобода совести, свобода вероисповедания.

Политические права и свободы человека и гражданина в РФ. Свобода мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов, право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования, право участвовать в управлении делами государства, право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме, право равного доступа к государственной и муниципальной службе, право участвовать в отправлении правосудия, право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.

Экон., социальные и культурные права и свободы чел. и гражданина в РФ. Экономические: право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимат. и иной не запрещенной з-ном экон. деят., право ч /с, право иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами, право наследования, право ч /с на землю, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, свобода труда, право на индивид. и коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку. Социальные права и свободы: право на отдых, право на социальное обеспечение, право на жилище. вправо на охрану здоровья и медицинскую помощь. право на благоприятную окружающую среду. достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением, право на образование Культурные права и свободы: свобода литературного, музыкального, научного, технического (и других видов творчества, преподавания, право на днгеллектуальную собственность, право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.

7. Гражданство в зарубежных странах: понятие, приобретение и прекращение.

Гражданство – это правовая связь физического лица и государства (республики), т.е. признание государством этого лица в качестве полноправного субъекта всех прав и обязанностей.

Подданство – это правовая связь физического лица и монарха (монархии), т.е. признание монархом этого лица в качестве полноправного субъекта всех прав и обязанностей.

Гражданство может быть получено:

1. по рождению: право крови (гражданство родителей) и право почвы (территория государства). Процесс установления гражданства по рождению – филиация.

2. в процессе натурализации – по заявлению и решению специальных органов.

3. восстановление в гражданстве – по заявлению и решению специальных органов.

4. оптация – выбор гражданства в случае перехода территории от одного государства к другому (Гонконг – от Великобритании к Китаю).

2015-02-15

2015-02-15 6635

6635