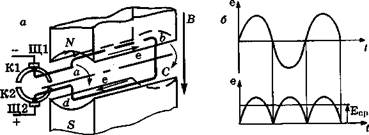

Режим генератора тока. Рассмотрим принцип действия генератора постоянного тока (рис.26.1). Здесь постоянный магнит N — S представляет собой статор с вектором магнитной индукции В, рамка abed — якорь, а два полукольца К1 и К2 — коллектор, Щ1 и Щ2 — щетки.

В основе работы генератора лежит закон электромагнитной индукции. При вращении рамки abed в магнитном поле постоянного магнита в ней будет индуцироваться переменная ЭДС, изменяющаяся по синусоидальному закону.

Когда плоскость витка совпадает с плоскостью осевой линии полюсов (виток расположен вертикально), то проводники ab и cd пересекают максимальный магнитный поток и в них индуцируется максимальная ЭДС. При горизонтальном положении витка, ЭДС в проводниках равна нулю.

|

Рис.26.1. Модель генератора постоянного тока: а — схема устройства;

б — графики ЭДС в якоре и во внешней цепи

Величина индуктированной ЭДС определяется по формуле

Епр = Bcp l v,

где - Вср – среднее значение магнитной индукции в воздушном зазоре машины, l - длина проводника, v- линейная скорость движения проводника якоря

Направление ЭДС определяется по правилу правой руки. При переходе проводника под другой полюс направление ЭДС в нем меняется на обратное. Но так как вместе с витком вращается и коллектор, то на верхней щетке, находящейся под северным полюсом, всегда будет один и тот же знак ЭДС. В результате полярность щеток остается неизменной. Несмотря на то, что знак ЭДС не изменяется, по величине, она достигает некоторого максимального значения и снижается до нуля (рис.26.1, б). ЭДС с такой пульсацией непригодна для большинства приемников. Поэтому для уменьшения пульсации обмотку якоря выполняют из большого числа витков (катушек), а коллектор из большого числа коллекторных пластин. На рис.26.1, б показана ЭДС при вращении одного витка при двух коллекторных пластинах, если витков т, то пластин 2т. При т = 16 пульсация уже практически незаметна. Таким образом, коллектор представляет собой механический выпрямитель, преобразующий переменную ЭДС в постоянную. Результирующая ЭДС в обмотке якоря определяется по формуле: ,

Е = СЕФn.

где СЕ - конструктивная постоянная машины при определении ЭДС, Ф - магнитный поток полюса, n- частота вращения ротора выраженная в об/мин.

Если к щеткам якоря подсоединить нагрузку, то по ней пойдет ток. С появлением тока в проводниках обмотки якоря, находящихся в магнитном поле, на них действует электромагнитная сила.

Fпр = ВсрIпр l,

где Вср – среднее значение магнитной индукции в воздушном зазоре машины, Iпр - ток протекающий в проводниках обмотки якоря, l - длина проводника.

Направление этой силы определяется по правилу левой руки. Сила действует по касательной к ротору и создает электромагнитный момент направленный навстречу вращающему моменту первичного двигателя, т.е. электромагнитный момент является противодействующим или тормозным. Его величина определяется:

М = СМФIя

где: См -конструктивная постоянная машины при определении момента, Ф - магнитный поток полюса, Iя – ток в обмотке якоря.

Таким образом, чтобы машина работали в режиме генератора, необходимо преодолевать тормозной электромагнитный момент. Чем больше электрическая нагрузка генератора, тем больше противодействующий момент, а следовательно по мере увеличения нагрузки, необходимо увеличивать вращающий момент первичного двигателя для того чтобы сохранить равномерное вращение ротора. Напряжение на зажимах генератора меньше ЭДС Е на величину падения напряжения на внутреннем сопротивлении обмотки якоря

U = Е - IяRя.

2015-02-24

2015-02-24 576

576