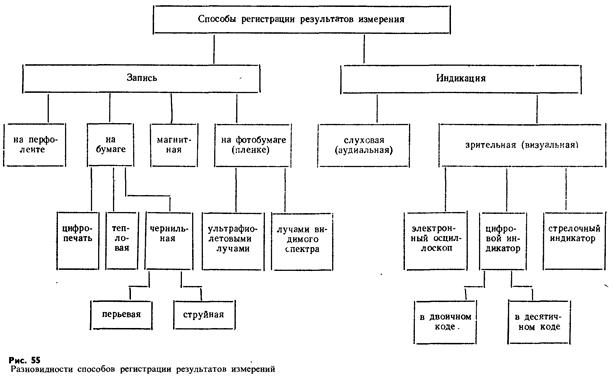

Для того чтобы результатом измерения можно было воспользоваться, он должен быть представлен показаниями стрелок или индикаторных лампочек (визуальная индикация) либо записан в виде графика или последовательности цифр (рис. 55). Иногда применяется слуховая индикация: результат измерения преобразуется звук определенной громкости и тона.

Существуют две основные формы автоматической записи результатов измерения: аналоговая (непрерывная) — в виде графика цифровая — в виде цифр на ленте цифропечатающего устройств либо в виде комбинаций отверстий, пробиваемых на перфокарте ил перфоленте.

Наиболее просто аналоговая регистрация осуществляете перьевыми самописцами с чернильной и тепловой записью. Носителем записи служит протягиваемая с постоянной скоростью бумажная лента с нанесенной на ней масштабной сеткой. Регистрируемый электрический сигнал преобразуется в отклонении пера, перпендикулярные к движению бумаги.

Тепловая запись ведется нагретым стальным пером и специальной двухслойной бумаге. Верхний слой ее — светлого тона покрыт масштабной сеткой. Он изготовлен из легкоплавкого материала, который плавится при прикосновении нагретого пера, обнажа темный нижний слой. В результате на движущейся термочувствительной бумаге остается темная линия, повторяющая все колебания пера.

|

|

|

Перьевые самописцы инерционны, их можно использовать для регистрации сигналов с частотой до 100 Гц. Самописцы со струйной записью позволяют без искажения записывав процессы, частотный спектр которых превышает 100 Гц. Важнейшей деталью струйного самописца является гальванометр, смонтированный на вертикальной оси и поворачивающийся вокруг нее на угол пропорциональный величине регистрируемого электрического сигнала. Гальванометр имеет в передней вертикальной стенке капиллярно отверстие, через которое под большим давлением выбрасываете тонкая струя чернил. Принцип действия предопределяет и основной недостаток струйной записи: капиллярное отверстие часто засоряете даже при использовании специальных, тонко отфильтрованных чернил.

Свои преимущества и недостатки имеют и получившие очень широкое распространение самописцы с фотозаписью, ил «шлейфные» осциллографы. Гальванометр такого самописца («шлейфа») устроен подобно гальванометру струйного самописца, но вместо чернильной помпы и отверстия для выбрасывания чернил он несет и себе миниатюрное зеркальце, отбрасывающее световой луч на движущуюся фотобумагу или фотопленку. Масса зеркальца меньше массы струйного гальванометра, а инерция светового луча меньше инерции чернильной струи; поэтому быстродействие «шлейфного» осциллографа значительно выше быстродействия струйного самописца Фотозапись позволяет регистрировать процессы, частотный спектр, которых достигает 5000—10 000 Гц, что вполне достаточно для спортивных измерений.

|

|

|

Попытки усовершенствовать технику фотозаписи привели к созданию бумаги, чувствительной к ультрафиолетовым лучам и не реагирующей на лучи видимой части спектра. В момент облучения ультрафиолетовым лучом такая бумага чернеет и не требует последующей фотохимической обработки. Предельное быстродействие самописцев с ультрафиолетовой записью 1000 Гц.

Относительная приведенная погрешность самописцев с аналоговой записью лежит в пределах 5—10%, а в перьевых самописцах бывает еще выше. Снизить погрешность до 1—3% при аналоговой записи удается» лишь в отдельных, достаточно сложных приборах.

Существенно повысить точность позволяет замена аналоговых регистрирующих устройств цифровыми. При цифровой записи регистрирующее устройство практически не вносит ошибки в результат измерения. Но такое повышение точности достигается ценой значительного усложнения и удорожания регистрирующей аппаратуры поступающий сигнал должен быть преобразован в цифровую форму, а для этого приходится включать в состав измерительной система сложный электронный прибор — аналого-цифровой преобразователь.

Из цифровых самописцев наиболее распространены цифропечатающие устройства и перфораторы. Цифропечатающее устройство является разновидностью пишущей машинки с электрическим управлением: результат измерения при цифропечати представляется в виде последовательности цифр. Современные быстродействующие цифропечатающие устройства позволяют печатать несколько тысяч знаков в секунду.

Перфораторы предназначены для записи информации путем пробивания отверстий (перфораций) на перфокартах и перфолентах. Наиболее совершенные перфораторы разработаны в вычислительной технике, где они служат входными и выходными устройствами цифровых вычислительных машин.

Восприятие получаемой информации зрительно или на слух называется индикацией. Приборы, делающие такое восприятий возможным, называются индикаторами («показывающими» приборами). Индикаторы делятся на стрелочные и цифровые.

Стрелочный индикатор состоит из измерительной шкалы, подвижного указателя результата (стрелки) и механизма, управляющего положением стрелки. Стрелочные индикаторы широко распространены. Часы, барометр, пружинный динамометр, спидометр автомобиля оснащены стрелочными индикаторами.

Цифровые индикаторы несут информацию о результата измерений в наиболее удобной форме — в виде цифр. Особую пользу эти индикаторы приносят там, где необходимы высокая точность измерения и быстрота считывания результата. Специальные исследования показывают, что при использовании цифрового индикатора человек делает в 20—60 раз меньше ошибок, чем при считывании показаний стрелочного прибора.

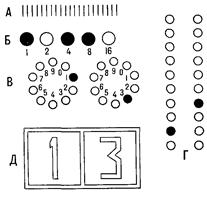

Рис. 56

Символика цифровой индикации

Цифровые индикаторы многообразны и различаются прежде всего символикой, т. е. способом представления информации. Простейший способ представления цифровой информации связан с единичной системой счисления, в которой значение измеряемой величины определяется числом повторений какого-нибудь условного знака (черточки, точки) — рис. 56, А. Эта система не получила широкого распространения. Гораздо чаще применяются двоичная и десятичная системы счисления, где цена обозначающего цифру символа зависит от разряда, в котором этот символ находится. В двоичной системе цена единицы n-го разряда равна 2n-1, где п — число разрядов. На рис. 56, Б в двоичной системе счисления («двоичном коде») записано число 13.

|

|

|

Наиболее привычней потому наиболее удобна десятичная система счисления, где в первом разряде записываются единицы, во втором— десятки, в третьем — сотни и т. д. В этой системе разряд называется декадой. Десятичная форма индикации имеет две разновидности: цифровую десятичную (рис. 56, Д) и позиционную десятичную. При позиционной десятичной индикации каждая цифра декады обозначается светящейся точкой в определенном месте круговой (рис. 56, В) или линейной (рис. 56, Г) индикаторной шкалы.

Различным способам индикации свойственна разная вероятность ошибок при считывании информации. Наибольший комфорт и наименьшую вероятность ошибок (0,5%) обеспечивает цифровая десятичная индикация результатов измерений.

2015-03-22

2015-03-22 2260

2260