Высота крепления крон дает представление о степени теневыносли-вости деревьев. У светолюбивой сосны кроны располагаются выше, очи-щение стволов от нижних сучьев происходит интенсивнее. Очищение стволов от сучьев особенно интенсивно идет в густых насаждениях, ниж-ние ветви деревьев, затененные ветвями кроны и кронами рядом стоящих деревьев, страдают от недостатка света и их мертвые остатки опадают на

землю.

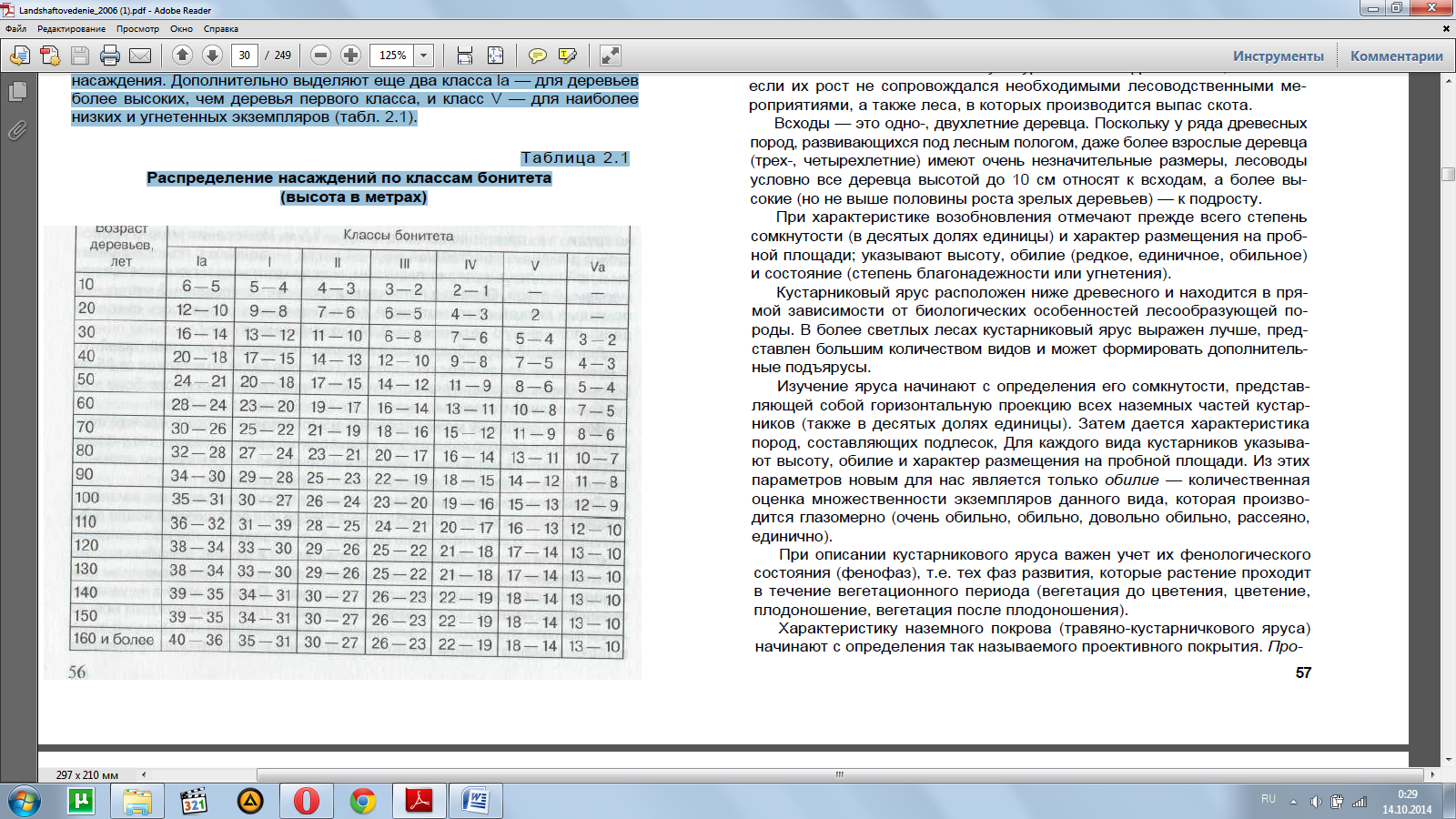

Описание древесного яруса обычно завершают характеристикой во-зобновления. К возобновлению относятся всходы и подрост основной породы яруса; оно может быть выражено лучше или хуже либо не выра-жено вовсе. В сосновом лесу заростки сосны иногда незаметны при бег-лом осмотре, однако внимательный взгляд позволяет обнаружить симпа-тичные 10— 15-сантиметровые растения. Наличие и состояние возобнов-ления говорит о многом, прежде всего об устойчивости данного ланд-шафта. В перегруженных рекреацией (отдыхом и туризмом) лесах возоб-новление бывает нарушено практически полностью, так как отдыхающие попросту вытаптывают любые всходы. Слабым возобновлением страда-ют и посаженные человеком культурные моновидовые леса, особенно если их рост не сопровождался необходимыми лесоводственными ме-роприятиями, а также леса, в которых производится выпас скота.

|

|

|

Всходы — это одно-, двухлетние деревца. Поскольку у ряда древесных пород, развивающихся под лесным пологом, даже более взрослые деревца (трех-, четырехлетние) имеют очень незначительные размеры, лесоводы условно все деревца высотой до 10 см относят к всходам, а более вы-сокие (но не выше половины роста зрелых деревьев) — к подросту.

При характеристике возобновления отмечают прежде всего степень сомкнутости (в десятых долях единицы) и характер размещения на проб-ной площади; указывают высоту, обилие (редкое, единичное, обильное) и состояние (степень благонадежности или угнетения).

Кустарниковый ярус расположен ниже древесного и находится в пря-мой зависимости от биологических особенностей лесообразующей по-роды. В более светлых лесах кустарниковый ярус выражен лучше, пред-ставлен большим количеством видов и может формировать дополнитель-ные подъярусы.

Изучение яруса начинают с определения его сомкнутости, представ-ляющей собой горизонтальную проекцию всех наземных частей кустар-ников (также в десятых долях единицы). Затем дается характеристика пород, составляющих подлесок, Для каждого вида кустарников указыва-ют высоту, обилие и характер размещения на пробной площади. Из этих параметров новым для нас является только обилие — количественная оценка множественности экземпляров данного вида, которая произво-дится глазомерно (очень обильно, обильно, довольно обильно, рассеяно, единично).

|

|

|

При описании кустарникового яруса важен учет их фенологического состояния (фенофаз), т.е. тех фаз развития, которые растение проходит в течение вегетационного периода (вегетация до цветения, цветение, плодоношение, вегетация после плодоношения).

Характеристику наземного покрова (травяно-кустарничкового яруса) начинают с определения так называемого проективного покрытия. Про-ективное покрытие — это горизонтальная проекция наземных частей растения на поверхность почвы. Проективное покрытие измеряется в процентах и определяется наблюдателем «на глаз». В сухом лишайнико-вом бору или мертвопокровном ельнике значительная часть почвы может оказаться «голой» (проективное покрытие не более 30 %), в то время как ельнике-зеленомошнике мы увидим сплошной ковер сфагнумов (100%-ное проективное покрытие).

Далее определяют флористический состав травяного покрова, состав-ляя список видов, в который включают все растения, произрастающие на пробной площадке. Человеческий глаз устроен таким образом, что он выхватывает из зрительного поля наиболее яркие цвета и фактурные объекты, поэтому неопытные наблюдатели обычно разбредаются по тер-ритории в поисках красивых цветущих растений. Геоботаники категори-чно заявляют, что это «не научно», следует вести себя совершенно ина-че: начиная с какого-либо одного угла пробной площадки записывать все растения, находящиеся в поле зрения, затем, медленно передвигаясь, обходить пробную площадь со всех сторон, внимательно рассматривая травостой и фиксируя вновь попадающиеся растения (которые, разуме-ется, необходимо знать). Перемещаясь таким образом, следует пересечь пробную площадь по обеим диагоналям квадрата.

При составлении флористического списка необходимо указать сте-пень участия вида в травостое (обильное, редкое, единичное), а также характер размещения растений, которые могут встречаться более или менее плотными группами (как, например, черника), редкими «облачны-ми» скоплениями (ландыш майский), единично (например, гравилат).

Мохово-лишайниковый (напочвенный покров) является самым низким наземным ярусом леса. При характеристике этого яруса достаточно отме-тить степень проективного покрытия и указать родовую принадлежность мхов (кукушкин лен, сфагновые мхи и т.д.). Определение мхов до вида — занятие для профессионалов, поэтому для нас достаточно хотя бы зафик-сировать само обстоятельство наличия или отсутствия мохового покрова. Чем закончить описание лесного сообщества? Неплохо бы его назвать, ведь, собственно, ради этого и трудится ландшафтовед; в отличие от геоботаника и почвоведа ему важно не столько скрупулезное описание, сколько понимание характера связей между рельефом, грунтами, типом леса и почвами.

Название лесных сообществ дается по доминантам — преоблада-ющим породам каждого яруса, начиная с древесного. Например, сооб-щество елового леса с господством в травяном покрове кислицы назы-вается «ельник-кисличник», ельника с ковром из зеленых мхов — «ель-ник-зеленомошник».

Если в ярусе присутствуют и другие породы, то в названии они при-соединяются дефисом и преобладающая из них ставится на последнее место. Например, сообщество с господством в древостое сосны и не-сколько меньшим обилием березы (формула 6С + 4Б) будет называться березово-сосновым лесом. То же касается и наземного яруса: наличие куртин черники среди почти сплошного покрова зеленых мхов дает на-звание «чернично-зеленомошный». Тогда весь биогеоценоз будет имено-ваться: «лес березово-сосновый, чернично-зеленомошный».

2.2. Почва как компонент и «зеркало» ландшафта

|

|

|

После проведенных изысканий строения ландшафтной биоты (живой части ландшафта) мы почти приблизились к тому, что бы начать разбираться во внутренней структуре ландшафта в целом. Однако прежде чем пытаться уловить различия между «там» и «здесь», следует поподробнее ознакомиться с одним из ландшаф-тных компонентов — почвами. Почву называют биокосным те-лом, имея в виду, что взаимодействие живой части ландшафта с неживой косной природой — геологическими отложениями — рождает пограничную «пленку», которая не может быть отнесена ни к тем, ни к другим. Почва состоит из той же минералогической основы, что и горные породы, но при этом она вся пронизана жизнью, в чем легко убедиться, если бросить несколько кубиче-ских сантиметров почвы на предметное стекло обычной биноку-лярной лупы. Классик отечественного почвоведения назвал почвы «зеркалом ландшафта», поскольку почвы, с одной стороны, отра-жают одновременно и свойства биоты ландшафта, формируясь за счет минерализации органического вещества биологических тел (ра-стений и животных), с другой — испытывают воздействие физи-ческих параметров местообитания: трофности грунтов, их меха-нического состава, степени увлажнения, проточности и т.д.

Почвообразование — постоянно идущий и длительный про-цесс, имеющий свою историю; специфика этого процесса, или, иначе говоря, направленность почвообразования, может многое поведать о своеобразии условий местообитания — во первых, и о характере взаимодействия растительности с субстратом, почво-образующими породами — во-вторых. Начинающему ландшафто-веду полезно разбираться в почвах хотя бы на общем уровне, т. е. на уровне способности отличать различные типы почвообразова-тельных процессов, узнавать создаваемые ими почвенные горизонты и типы почв.

2015-03-22

2015-03-22 1080

1080