В наномире изменяются многие механические, термодинамические и электрические характеристики вещества. Не являются исключением и их оптические свойства. Они тоже изменяются в наномире.

Нас окружают предметы обычных размеров, и мы привыкли к тому, что цвет предмета зависит только от свойств вещества, из которого он сделан или красителя, которым покрашен. В наномире это представление оказывается несправедливым, и это отличает нанооптику от обычной.

Лет 20-30 тому назад «нанооптики» вообще не существовало. Да и как могла быть нанооптика, если из курса обычной оптики следует, что свет не может "чувствовать" нанообъекты, т.к. их размеры существенно меньше длины волны света λ = 400 – 800 нм. Согласно волновой теории света нанобъекты не должны иметь тени, и свет от них не может отражаться. Сфокусировать видимый свет на площади, соответствующей нанообъекту, тоже нельзя. Значит, и увидеть наночастицы невозможно.

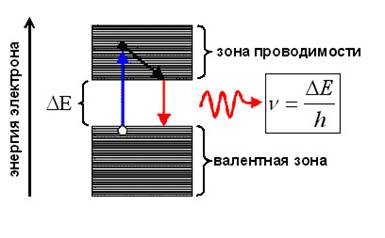

Однако, с другой стороны, световая волна всё-таки должна действовать на нанообъекты, как и любое электромагнитное поле. Например, свет, упав на полупроводниковую наночастицу, может своим электрическим полем оторвать от её атома один из валентных электронов. Этот электрон на некоторое время станет электроном проводимости, а потом опять вернётся «домой», испустив при этом квант света, соответствующий ширине «запрещённой зоны» - минимальной энергии, необходимой для того, чтобы валентному электрону стать свободным (см. рис.40).

|

|

|

Таким образом, полупроводники даже наноразмеров должны чувствовать падающий на них свет, испуская при этом свет меньшей частоты. Другими словами, полупроводниковые наночастицы на свету могут становиться флуоресцентными, испуская свет строго опредёлённой частоты, соответствующей ширине «запрещённой зоны».

Рисунок 40. Схематическое изображение уровней энергии и энергетических зон электрона в полупроводнике. Под действием синего света электрон (белый кружок) отрывается от атома, переходя в зону проводимости. Через некоторое время он спускается на самый нижний энергетический уровень этой зоны и, испуская квант красного света, переходит обратно в валентную зону.

Светиться в соответствии с размером!

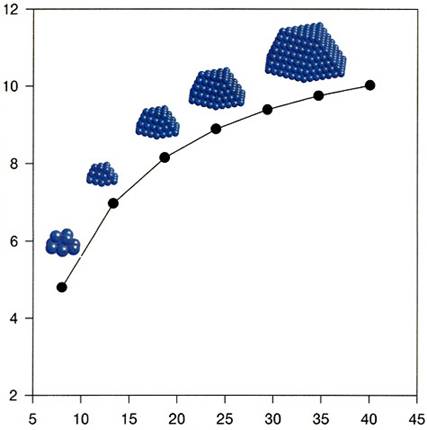

Хотя о флюоресцентной способности полупроводниковых наночастиц было известно ещё в конце XIX века, подробно это явление было описано лишь в самом конце прошлого века. И самое интересное, оказалось, что частота света, испускаемого этими частицами, уменьшалась с увеличением размера этих частиц (рис. 41).

Рисунок 41. Флюоресценция взвесей коллоидных частиц CdTe различного размера (от 2 до 5 нм, слева направо). Все колбы освещаются сверху синим светом одинаковой длины волны. Взято из H. Weller (Institute of Physical Chemistry, University of Hamburg).

|

|

|

Как показано на рис. 41, цвет взвеси (суспензии) наночастиц зависит от их диаметра. Зависимость цвета флюоресценции, т.е. её частоты, ν от размера наночастицы означает, что от размера частицы зависит также и ширина «запрещённой зоны» Δ Е. Глядя на рисунки 40 и 41, можно утверждать, что при увеличении размеров наночастиц ширина «запрещённой зоны», Δ Е должна уменьшаться, т.к. ΔЕ = h ν. Такую зависимость можно объяснить следующим образом.

«Оторваться» легче, если вокруг много соседей

Минимальная энергия, необходимая для отрыва валентного электрона и перевода его в зону проводимости, зависит не только от заряда атомного ядра и положения электрона в атоме. Чем больше вокруг атомов, тем легче оторвать электрон, ведь ядра соседних атомов тоже притягивают его к себе. Этот же вывод справедлив и для ионизации атомов (см. рис. 42).

Рисунок 42. Зависимость среднего числа ближайших соседей по кристаллической решётке (ордината) от диаметра частицы платины в ангстремах (абсцисса). 1 Å=0,1 нм. Взято из Frenkel с сотр. (J. Phys. Chem., B, v.105:12689, 2001).

На рис. 42. показано, как меняется среднее число ближайших соседей у атома платины при увеличении диаметра частицы. Когда число атомов в частице невелико, значительная их часть расположена на поверхности, а значит, среднее число ближайших соседей гораздо меньше того, которое соответствует кристаллической решетке платины (11). При увеличении размеров частицы среднее число ближайших соседей приближается к пределу, соответствующему данной кристаллической решётке. Из рис. 42 следует, что ионизовать (оторвать электрон) атом тяжелее, если он находится в частице малых размеров, т.к. в среднем у такого атома мало ближайших соседей.

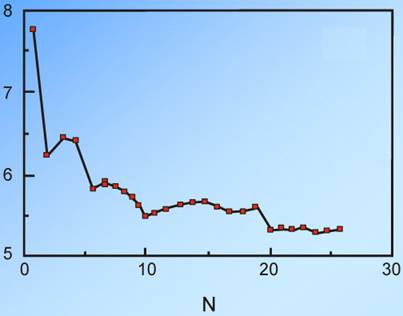

Рисунок 43. Зависимость потенциала ионизации (работы выхода, в эВ) от числа атомов N в наночастице железа. Взято из лекции E. Roduner (Stuttgart, 2004).

На рис. 43 показано, как изменяется потенциал ионизации (работа выхода, в эВ) для наночастиц, содержащих различное число атомов железа N. Видно, что при росте N работа выхода падает, стремясь к предельному значению, соответствующему работе выхода для образцов обычных размеров. Оказалось, что изменение А вых с диаметром частицы D можно довольно хорошо описать формулой:

А вых = А вых0 + 2 Z e2/ D, (6)

где А вых0 - работа выхода для образцов обычных размеров, Z – заряд атомного ядра, а e – заряд электрона.

Очевидно, что ширина «запрещённой зоны» Δ Е зависит от размеров полупроводниковой частицы таким же образом, как и работа выхода из металлических частиц (см. формулу 6) – уменьшается с ростом диаметра частицы. Поэтому длина волны флюоресценции полупроводниковых наночастиц растёт с ростом диаметра частиц, что и иллюстрирует рисунок 41.

2015-03-27

2015-03-27 603

603