Причины: падение на ногу груза, непосредственный удар или прижатие голени к твердому предмету движущимися транспортными средствами. Непрямой механизм перелома наблюдается при падении с опорой на ногу при фиксированной стопе или при ходьбе по скользкой дороге, когда нога резко поворачивается вокруг своей оси.

В детском и юношеском возрасте наряду с полными переломами наблюдаются и поднадкостничные переломы, последние еще иногда называют переломом типа «зеленой ветки».

Признаки: искривление оси голени под углом, открытым кнаружи и кпереди. При косых и винтообразных переломах острый конец верхнего отломка виден и легко прощупывается под кожей; определяется подвижность и крепитация костных отломков, местная болезненность при надавливании на переднюю поверхность или по оси голени.

При отсутствии смещения костных отломков диагностике помогает наличие в анамнезе значительной травмы голени, местная припухлость, деформация, увеличивающаяся при поднимании ноги, невозможность опоры на конечность, болезненность и крепитация при осторожном давлений на место перелома. При неполных и поднадкостничных переломах большеберцовой кости диагностика основывается на наличии резкой боли при осевой нагрузке и при надавливании на переднюю поверхность голени, иногда определяется незначительная ненормальная подвижность на месте перелома. Диагностика изолированных переломов малоберцовой кости затруднена. В этих случаях установлению правильного диагноза помогает появление боли в месте перелома при поперечном сдавлении костей голени вдали от перелома.

|

|

|

Для уточнения вида и уровня перелома производят рентгенограммы в переднезадней и боковой проекциях.

Лечение. При оказании первой медицинской помощи и эвакуации пострадавшего в лечебное учреждение производят иммобилизацию голени стандартными лестничными шинами, а при их отсутствии - подсобными средствами (фанерные полосы, доски, ветки деревьев).

Лечение переломов без смещения или при незначительном смещении, не требующем репозиции отломков, начинают с обезболивания места перелома обеих костей новокаином. Затем накладывают лонгетную или циркулярную гипсовую повязку от кончиков пальцев до середины бедра. Через 7-10 дней производят контрольную рентгенографию. Срок иммобилизации - 14-16 нед, реабилитация - 2-4 нед, трудоспособность восстанавливается через 31/2-41/2 мес.

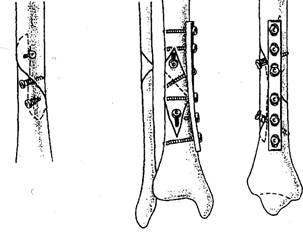

130. Виды внутреннего остеосинтеза при переломах диафиза бопьшеберцовой кости.

При переломах со смещением отломков показано скелетное вытяжение. В процессе лечения систематически производят клинический и рентгенологический контроль за состоянием конечности и положением отломков. Через 4-6 нед (после образования первичной мозоли между отломками) скелетное вытяжение заменяют циркулярной гипсовой повязкой до верхней трети бедра на срок от 21/2 до 3 мес.

|

|

|

Если в течение 3 дней с момента травмы не удается репонировать отломки, то ставят показания к операции. Перспективен функциональный остеосинтез титановыми стержнями без дополнительной наружной иммобилизации, позволяющий восстановить трудоспособность через 3 мес. Эффективен также и накостный остеосинтез (рис. 130). Независимо от способа скрепления отломков при поперечных и близких к ним по форме переломах обеих костей голени осевую нагрузку назначают спустя 2-21/2 нед после перелома. Больным с винтообразными и косыми переломами осевую нагрузку назначают не ранее А -5 нед, а при оскольчатых, многооскольчатых и раздробленных переломах, во избежание смещения отломков и образования искривления оси конечности, сроки нагрузки отодвигают на 6-8 нед.

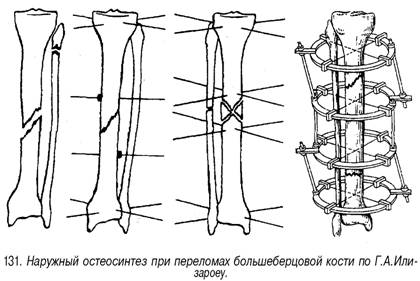

Компрессионно-дистракционный остеосинтез аппаратом Илизарова и его модификациями в настоящее время стал ведущим хирургическим методом при лечении больных с переломами костей голени (рис. 131). Прочная фиксация отломков в аппарате дает возможность в ранние сроки разрешить больному ходьбу с опорой на поврежденную конечность, что способствует нормализации процессов сращения перелома, облегчает уход, а также предупреждает развитие сердечно-легочных осложнений, особенно у престарелых больных. Успешность лечения внеочаговым остеосинтезом во многом определяется тщательностью соблюдения правил асептики при наложении аппарата и в последующем. Для этого в первые дни после наложения аппарата проверяют состояние кожи в местах выхода спиц, устраняют ее натяжение спицами, проверяют степень натяжения спиц и фиксацию колец к штангам аппарата. Тщательно изолируют места выхода спиц салфетками с этиловым спиртом.

Возможны осложнения внеочагового остеосинтеза: 1) проникновение инфекции в мягкие ткани и кости через места выхода спиц; 2) повреждение сосудов, нервов, сухожилий при проведении спиц; 3) нарушение фиксации отломков при ослаблении (раскручивании) гаек и винтов.

Трудоспособность восстанавливается в течение 3-4 мес.

2015-03-08

2015-03-08 602

602