Судовождение, будучи прикладной наукой, включает в себя, наряду с навигацией, лоцией, мореходной астрономией, радионавигацией, океанографией и др, такую дисциплину, как гидрометеорология, являющуюся, в свою очередь, комплексом наук о подвижных оболочках Земли - гидросфере и атмосфере. Знание судоводителем элементарных вопросов гидрометеорологии - как показывает опыт, зачастую сможет оградить его от попадания в сложные (форс-мажорные) условия плавания и обеспечить, тем самым, безопасность экипажа, пассажиров и судна в целом.

Воздушная оболочка, состоящая из смеси различных газов и принимающая участие в суточном и годовом вращении Земли, -именуется атмосферой и является предметом изучения метеорологии. Кстати, термин «атмосфера» применятся также и к газовым оболочкам других планет. Качественные и количественные характеристики, выражающие физическое состояние атмосферы и происходящие в ней процессы, носит название метеорологических элементов. К ним относятся: солнечная радиация, температура воздуха, атмосферное давление, ветер, облачность и т.д.

Состояние атмосферы у земной поверхности, характеризуемое совокупностью значений метеоэлементов, а также их последовательное изменение за определенный промежуток времени называется погодой, а совокупность атмосферных условий, присущая данной местности в зависимости от ее географической обстановки называется климатом.

Иными словами, климат - статический режим атмосферных условий (условий погоды), характерный для каждого данного места Земли в силу его географического положения.

Погода очень изменчива за короткие промежутки времени, климат же, характеризуя многолетнее состояние метеоэлементов в конкретной климатической зоне, меняется мало.

Для судоводителей наиболее важными вопросами из гидрометеорологии являются:

|

|

|

- основы физических процессов и явлений, происходящих в атмосфере и в водных объектах;

- влияние гидрометеоусловий на безопасность плавания и, соответственно, производство гидрометеонаблюдений, анализ фактической погоды и ее прогноз с его уточнением по местным признакам.

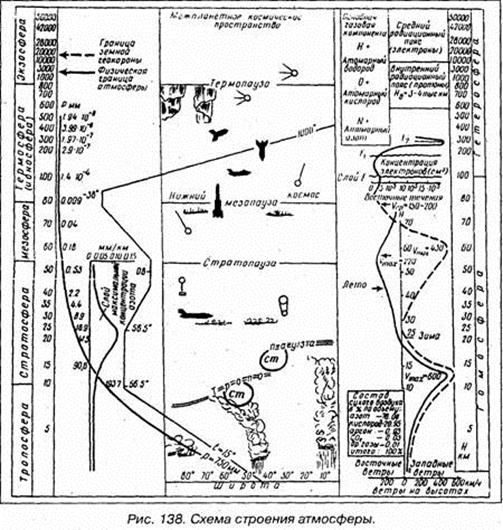

Для удобства изучения явлений, наблюдаемых в атмосфере, единого понимания, с учетом характера изменения температуры с высотой и особенностей теплового режима внутри каждого слоя, атмосферу делят на пять основных слоев (сфер) и четыре переходных слоя между ними. На рис. 138 представлена схема строения атмосферы.

Для судоводителей представляет интерес только первый, нижний, прилегающий непосредственно к земном поверхности слой атмосферы - тропосфера, поскольку все (факторы воздействия на судно и его экипаж (метеоэлементы), влияющие непосредственным образом на безопасность плавания возникают и развиваются в ней. Вертикальная протяженность ее незначительна: в полярных широтах - 9 км, в тропических - 18 км. Характерной особенностью тропосферы является падение температуры с высотой, которое составляет 6° - 7°С, на 1 км высоты. На верхней границе тропосферы над экватором температура около минус 70°С, над северным полюсом минус 45°С - минус 65°С в зависимости от времени года. В тропосфере находится почти весь водяной пар, при конденсации которого образуются облака и осадки. Ветер в тропосфере имеет преимущественно западное направление, с высотой усиливается, достигая максимальных значений на верхней кромке, давление падает, достигая на. высоте 10 км примерно четверти приземного.

Температура воздуха и воды является одним из основных факторов воздействия на судоводителя. Суточный и годовой ход температуры воздуха зависит от притока  солнечного тепла и характера подстилающей поверхности. Многочисленные наблюдения показали, что над сушей минимум температуры наступает незадолго до восхода Солнца, над водой (при больших площадях) - через 2-3 часа после его восхода. С восходом Солнца температура земной поверхности быстро повышается и передается воздуху. Максимум температуры воздуха обычно наступает над сушей к 14-15 часам, над водой - к 15-16 часам, после чего температура начинает снова медленно понижаться (с 17 часов до захода Солнца - период быстрого понижения температуры). Следует отметить, что такой суточный ход температура характерен только для устойчивой ясной погоды. Линия равных значений температуры, нарисованная на синоптической карте, носит название изотермы.

солнечного тепла и характера подстилающей поверхности. Многочисленные наблюдения показали, что над сушей минимум температуры наступает незадолго до восхода Солнца, над водой (при больших площадях) - через 2-3 часа после его восхода. С восходом Солнца температура земной поверхности быстро повышается и передается воздуху. Максимум температуры воздуха обычно наступает над сушей к 14-15 часам, над водой - к 15-16 часам, после чего температура начинает снова медленно понижаться (с 17 часов до захода Солнца - период быстрого понижения температуры). Следует отметить, что такой суточный ход температура характерен только для устойчивой ясной погоды. Линия равных значений температуры, нарисованная на синоптической карте, носит название изотермы.

За температуру воздуха у земной поверхности принимают показания термометра, установленного на высоте 2 м от поверхности почвы, вдали от жилых помещений, защищенного от прямой солнечной радиации и хорошо вентилируемым. Шкалы применяемых термометров могут быть разбиты как в градусах Цельсия, так и Фаренгейта, поэтому полезно помнить, что 1° F ° 5/9 "С. (Для сведения - градус температурной шкалы Фаренгейта - это 1/180 часть температурного интервала между точкой таяния льда и точкой кипения воды). Температура воздуха в пределах 16° - 22°С и воды 15 е- 20° С является наиболее оптимальной для эксплуатации маломерных судов, в то время как высокая температура при большой влажности, равно как и низкая (в весенне-летний и осенне-зимний периоды) сказываются отрицательно и сопряжены с повышенной опасностью, а плавание в ненастную погоду при температуре воды 3°-5°С и воздуха минус 5°- 15°С ведет к обледенению судна и его гибели.

Обледенение - это интенсивное (при забрызгивании) нарастание слоя льда на палубе, фальшборте, надстройках, рангоуте, при непринятии соответствующих мер к его удалению - ведет к потере остойчивости и опрокидыванию судна. Интенсивность обледенения зависит от температуры поверхностного слоя воды, температуры воздуха, силы ветра, степени волнения, типа (заливаемости) судна и его курса по отношению к ветру и волнению.

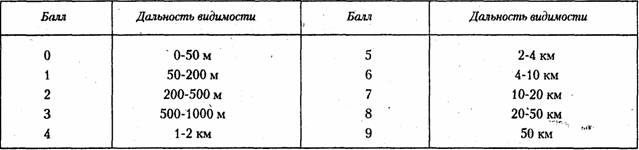

Одним из важнейших факторов безопасного плавания.для судоводителя является видимость (дальность видимости) - расстояние, на котором днем исчезают последние признаки наблюдаемого объекта (становятся неразличимыми его очертания), а ночью становится неразличимым нефокусированный источник света определенной интенсивности. Видимость оценивается в баллах, глазомерно по ряду объектов, расположенных на различных расстояниях от наблюдателя, по международной шкале видимости (см. таблицу):

|

|

|

Приступая к рассмотрению факторов, оказывающих влияние на видимость, напомним читателю, что вода, поступая в атмосферу в результате испарения с водных поверхностей, находится там в трех состояниях: газообразном (невидимый глазом водяной пар), жидком (дождь) и твердом (снег, град).

Туманом называется скопление мельчайших капелек или кристалликов льда в прилегающих к земной поверхности слоях воздуха, вследствие которого горизонтальная видимость становится менее 1 км. При видимости в пределах от 1 до 10 км. это скопление называется дымкой. В зависимости от состояния капелек туман носит название водяного или ледяного. Следует отметить что даже при температуре воздуха до минус 20 "С туман еще будет водяным. В зависимости от условий образования различают радиационные и адвентивные туманы.

Туманы первого рода характерны для суши, образуются обычно в предутренние часы, часто в понижениях местности, имеют небольшую вертикальную величину (1-2 км), кратковременны, рассеиваются после восхода Солнца с повышением температуры воздуха. Для прибрежных районов морей и материков характерны туманы второго рода. Такие туманы, образующиеся при медленном выносе с моря влажного и еще теплого от воды воздуха на холодную сушу (особенно в осенне-зимний период), отличаются большей устойчивостью, значительной вертикальной величиной, площадью распространения и наблюдаются, как правило, при скорости ветра до 10 м/сек. Существуют еще туманы испарения (парение моря), которые возникают в зимнее время над незамерзающей по каким - либо причинам водной поверхностью и представляют из себя конденсат водяного пара с этой поверхности, обычно малой (несколько метров) высоты.

Облака, являясь, как и туманы, конденсатом водяного пара, образуются на определенной высоте над подстилающей поверхностью и основная причинах их образования - восходящее движение воздуха.

|

|

|

Основные типы облаков:

- кучевообразные (могут развиваться на высотах от 1,5 км до 14, в зависимости от распределения температуры воздуха в атмосфере);

- слоистообразные (развиваются на высотах от нескольких десятков метров до нескольких сотен, но занимающие большие, до нескольких сотен километров в ширину, площади);

- волнистые (возникают на любой высоте, длина волн колеблется от 50 до 2000 метров, вертикальная величина мала).

Существующая международная классификация облаков основана на их внешнем виде и состоит из 10 основных форм и двух дополнительных. Кроме того, облака разделяются по ярусам в зависимости от высоты их нижней границы

Для сведения судоводителей - цветные фотографии самых распространенных форм облаков, в соответствии с указанной международной -классификацией собраны в Атласе облаков для судовых наблюдении, которые необходимо производить судоводителям, ибо такие наблюдения зачастую позволяют судить о предстоящей погоде и подтверждают полученный прогноз. Облачность обычно оценивается глазомерно, в баллах (до 10), по степени закрытия неба облаками. Один балл - 10 % площади небосвода.

Воду (в жидком или твердом состоянии), выпадающую из облаков или осаждающуюся из воздуха на поверхности земли или предметов принято называть осадками. По происхождению и характеру выпадения атмосферные осадки подразделяются на ливневые, обложные и моросящие, жидкие (дождь, морось), твердые (снег, град, крупа) и смешанные. Ливневые осадки - начинаются и заканчиваются внезапно, кратковременны (от нескольких минут до 2-3 часов), выпадают из кучево-дождевых облаков в виде дождя, снега, снежной (ледяной) крупы или в сочетании с дождем в виде града. Обложные осадки - продолжительный, умеренной интенсивности, дождь или снег при пасмурной погоде, выпадают, как правило, из слоисто-дождевых облаков на больших площадях. Моросящие осадки (морось) - выпадают из слоистых облаков в виде очень мелких капель или снежных крупинок. Морось отличается от мелкого обложного дождя тем, что образующие ее частицы как бы плавают в воздухе.

Количество выпадающих осадков принято измерять толщиной слоя воды (в миллиметрах), который образовался бы от дождя (растаявшего снега) на горизонтальной поверхности, если бы вода никуда не стекала. Когда говорят, что выпал 1 мм осадков - это означает, что на каждый 1 кв.м. земной поверхности выпал 1 литр воды.

|

|

|

2015-03-08

2015-03-08 1657

1657