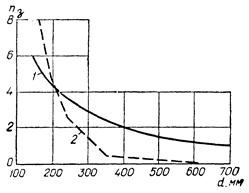

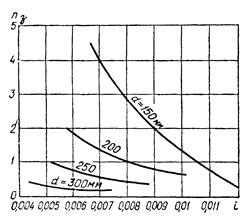

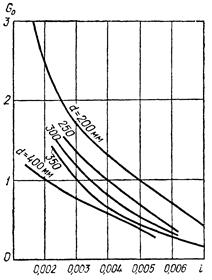

Минимальные диаметры труб и оптимальные степени их наполнений. Диаметр трубопровода определяется на основании гидравлического расчета. В случае небольших расходов - до 10 л/с при определении диаметра диктующими оказываются эксплуатационные требования. Наблюдениями установлено, что засорение труб в значительной степени зависит от диаметра трубопровода (рисунок 69) и в некоторой степени от уклона его прокладки (рисунок 70). Число засорений для разных городов различно и зависит от уклонов труб, условий эксплуатации и других факторов. Засорения вызывают закупорку трубопровода и полное нарушение функционирования водоотводящей сети. В то же время следует иметь в виду, что в трубопроводах происходит отложение и накопление осадка, при котором через трубопровод еще продолжается пропуск воды. На рисунке 71 показана зависимость относительного количества накопившегося в трубопроводе осадка от уклона трубопровода при разных диаметрах труб

Для устранения засорений и профилактической прочистки трубопроводов от накопившихся отложений требуются значительные материальные и трудовые затраты, составляющие значительную долю всех затрат на эксплуатацию водоотводящих сетей. Очевидно, что эти затраты могут быть значительно сокращены за счет увеличения диаметров трубопроводов независимо от гидравлических условий их работы. Разница же в стоимости труб диаметром 150 и 200 мм или 200 и 250 мм незначительна. Именно поэтому на основании опыта эксплуатации сетей СНиП 2.04.03-85 рекомендует минимальные диаметры, значения которых приведены в таблице 7.

|

|

|

Рисунок 69 - Зависимость числа засорений п 3 на 1 км в год от диаметра трубопровода 1 и 2 - по данным соответственно разных наблюдений

Рисунок 70 - Зависимость числа засорений п 3 на 1 км в год от уклона i и диаметра трубопровода d

При назначении минимальных диаметров исходят из того, что при прокладке трубопроводов принятых минимальных диаметров должен обеспечиваться минимум приведенных затрат (с учетом капитальных вложений и эксплуатационных расходов).

Рисунок 71 - Зависимость относительного количества накопившегося осадка G0 от уклона i и диаметра трубопровода d

Таблица 7 - Минимальные диаметры и уклоны по СНиП 2.04.03-85

| Система водоотведения | Минимальный диаметр, мм для сети | Минимальные уклоны для сети | ||

| внутри-квартальной | уличной | внутри-квартальной | уличной | |

| Полная раздельная и полураздельная с сетями | 0,008 (0,007) | 0,007 (0,005) | ||

| Дождевая (водостоки) | 0,007 (0,005) | - | ||

| Общесплавная | 0,007 (0,005) | - |

П р и м е ч а н и е. В скобках указаны уклоны, которые допускается применять при соответствующем обосновании.

|

|

|

В практике проектирования на начальных участках водоотводящей сети при небольших расходах по расчету часто оказываются достаточными диаметры труб, меньшие минимальных. В этом случае все же проектируются большие диаметры, равные минимальным, а такие участки считаются безрасчетными (скорость наполнение в трубе не принимаются во внимание). Особой задачей является определение предельной степени наполнения труб и коллекторов. Совершенно очевидно, что ее следует принимать более h/d=0,95, при которой пропускная способность трубы при прочих равных условиях максимальна. Наполнение рекомендуется принимать даже меньше этого значения. Это объясняется, по меньшей мере, двумя причинами. Во-первых, при определении расчетных расходов коэффициентом общей неравномерности не учитывается колебание расходов воды в пределах часа максимального притока. Секундный расход может быть больше максимального расчетного и для пропуска его должен быть предусмотрен резерв в сечении трубопровода. Во-вторых, вследствие неравномерного движения воды в трубопроводах перед смотровыми колодцами (в конце расчетных участков) уровни поверхности воды имеют форму кривых подпора и наполнение перед колодцами возрастает. Это возрастание наполнения даже при частичном расчетном наполнении может достигать полного. Трубопроводы полностью подтопляются, вызывая ряд сопутствующих отрицательных последствий (отложение осадка, периодическое подтопление трубопровода и др.).

СНиП 2.04.03-85 рекомендует наибольшую степень наполнения h/d в зависимости от диаметра труб d:

d, мм......... 150-250 300-400 450-900 1000 и выше

h/d............ 0,6 0,70 0,75 0,8

Увеличение максимального наполнения с увеличением диаметра труб объясняется соответствующим уменьшением колебаний в притоке сточных вод.

Для дождевых сетей полных раздельных систем и сетей общесплавных систем водоотведения рекомендуется принимать полное наполнение, но при безнапорном течении, когда свободная поверхность воды совпадает с верхним сводом (шелыгой) трубы или коллектора. Это объясняется тем, что расчетом это полное наполнение предусматривается обычно 1 раз в 0,5-10 лет, т.е. весьма редко. Значительную часть времени эти трубопроводы будут работать все же при частичном наполнении.

Минимальные и максимальные скорости и уклоны. Транспортирование потоком жидкости нерастворенных твердых частиц является следствием ее турбулентного движения. В турбулентном потоке, помимо главного движения в продольном направлении, возникают поперечные перемещения масс жидкости, которые и являются главной причиной переноса твердых частиц из нижних слоев в верхние и транспортирования их во взвешенном состоянии. Частицы органического происхождения с малой плотностью транспортируются потоком при сравнительно малых скоростях. Минеральные же частицы (песок, бой стекла и др.) способны выпадать в осадок и засорять трубопроводы.

Многочисленные исследования позволяют следующим образом охарактеризовать состояние твердых частиц в потоке при изменении скорости движения жидкости. При сравнительно малых скоростях течения жидкости твердые частицы опускаются на дню и образуют неподвижное плоское ложе из насосов. Существует некоторая скорость движения жидкости, при достижении которой наблюдаются первые движения насосов. Наступление этого момента характеризуется тем, что часть частиц насосов начинает вибрировать и, срываясь со своего места, “перекатываться” на некоторое расстояние вниз, а отдельные частицы под воздействием потока оказываются перенесенными вниз путем небольшого “скачка”. Постепенное возрастание скорости потока влечет за собой увеличение общего числа частиц, выводимых потоком из состояния покоя, при этом уже значительная часть этих частиц движется скачкообразно. Среднюю скорость потока, соответствующую этому состоянию твердых частиц в нем, называют “размывающей” скоростью.

|

|

|

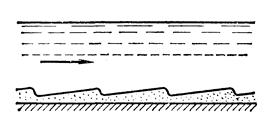

Рисунок 72 - Схема грядового перемещения наносов

При дальнейшем возрастании скорости на дне русла образуются гряды, и движение частиц переходит в состояние грядового перемещения (рисунок 72). Характерной особенностью этой формы перемещения частиц является скачкообразное движение их поверх гряд; достигая вершины гряды, частицы скатываются вниз и попадают в застойную зону, где они и скапливаются. Частицы, смытые с верховой стороны гряды, постепенно заполняют застойную зону, благодаря чему наблюдается медленное перемещение гряды. Скорость перемещения гряд сравнительно мала; она тем меньше, чем больше высота гряды и меньше крупность движущихся частиц. Таким образом, происходит массовое, но медленное влечение наносов в приданном слое потока.

С некоторого момента твердые частицы будут обладать такой большой скоростью перемещения, при которой, падая с гряды, они окажутся уже не в застойной, а в подвижной зоне следующей гряды. В то же время часть частиц вовлекается вихревыми массами внутрь потока и перемещается им в направлении движения жидкости. Таким образом происходит непрерывный процесс взвешивания и перемещения твердых частиц потоком.

Вследствие неоднородного состава частиц процессы грядового перемещения и перемещения во взвешенном состоянии происходят одновременно. Переход движения частиц во взвешенное состояние сопровождается постепенным исчезновением гряд. Скорость потока, соответствующая этому состоянию, называется критической скоростью. Она зависит от размера и количества частиц, влекомых потоком: чем больше размер частиц и насыщение потока наносами, тем больше должна быть его критическая скорость.

При уменьшении скорости описанные процессы состояния и транспортирования твердых частиц в потоке повторяются в обратной последовательности.

|

|

|

Из изложенного следует, что транспортирование частиц водоотводящими сетями и их самоочищение будут происходить при критических скоростях течения жидкости. Следовательно, минимальные расчетные скорости должны равняться критическим.

Особенность работы всех сетей разных систем водоотведения заключается в существенном колебании притока сточных вод. А поэтому возникает вопрос: не следует ли обеспечивать в трубопроводах минимальные скорости даже при минимальных расходах. Анализ работы и опыт эксплуатации водоотводящих сетей показывают, что это привело бы к существенному увеличению уклонов трубопроводов и резкому увеличению стоимости их строительства и эксплуатации из-за необходимости перекачки сточных вод.

Минимальные скорости в трубопроводах обеспечиваются при максимальных расчетных расходах, а при меньших расходах и скоростях, наблюдающихся в трубопроводах, происходит выпадение взвешенных веществ в осадок. Однако предполагается, что при последующем возрастании расходов до максимальных, а скоростей до минимальных расчетных осадок будет смываться, а трубопроводы самоочищаться. Отсюда и происходит название минимальных расчетных скоростей при расчетных максимальных расходах - самоочищающиеся скорости.

На основании исследований работы водоотводящих сетей предложен ряд формул для определения минимальных скоростей потока. Н.Ф. Федоров предложил следующую эмпирическую формулу для вычисления uмin, м/с:

uмin =  (70)

(70)

где R = 3,5-0,5R; R - гидравлический радиус, м

Формула для определения минимальных скоростей потока, м/с, предложенная С.В. Яковлевым, имеет вид:

uмin = 12, 5 иоR0,2, (71)

где ио - гидравлическая крупность песка (скорость осаждения частиц песка в жидкости, находящейся в состоянии покоя) расчетного диаметра, м/с.

Для бытовых сетей раздельных систем водоотведения расчетный диаметр песка рекомендовалось принимать d=1 мм с гидравлической крупностью ио= 0,1 м/с. Формула (71) учитывает зависимость критической скорости потока от диаметра частиц песка, содержащегося в сточной жидкости.

Исходя из полуэмпирической теории турбулентности, автор получил следующую формулу для определения минимальной скорости:

uмin = uо C /  (72)

(72)

Величину ио рекомендуется принимать по средневзвешенному диаметру частиц песка, который равен d=0,05 мм и имеет ио= 0,05 м/с. С учетом формулы (57) формула (71) приобретает вид:

uмin = uо Rу/  (73)

(73)

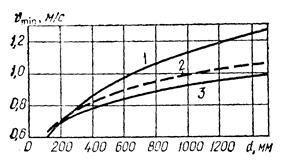

Отличие формулы (73) от формул (70) и (71) заключается в том, что она учитывает зависимость uтin от коэффициента шероховатости п1. На рисунок 73 в графической форме приведено сравнение формул (70), (71) и (73). При небольших диаметрах все эти формулы дают практически одинаковые результаты. При больших диаметрах формула (70) дает несколько большие результаты.

Рисунок - 73 Зависимость критической скорости от диаметра

2015-03-20

2015-03-20 1492

1492