1. Синтез площадных систем наблюдений.

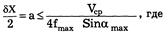

1. Шаг сети средних точек рассчитывается исходя из требований уверенной корреляции трасс, т.е. времена прихода волн на соседних трассах не должны различаться больше чем Т/2 или:

Расхождение м/у точками ОГТ:

α - интервал сетки ОГТ; δх - расстояние между ПП; f max - максимальная частота спектра;

Vcp - средняя скорость в покрывающей толще; Α mах максимальный угол наклона границ.

Vcp= 3000 м/с, α mах до 30°, fmax= 30 Гц, получим:

(сеть 50x50 или 25x50, ΔПП(δх) - 50 м, ΔПВ(δу) -100 м).

2. Кратность выбирается 12-24-48 (на основании расчета сигнал-помеха).

Для перехода на кратность 12 или 48 сгущают или разрежают шаг линий взрывов ΔХ. Расчет кратности: N=(a*k*Ac)/(B*Aп)

N – кратность прослеживания, а – необходимое превышение сигнала над помехой, к – коэффициент учитывающий изменение условий взрыва и приема, B – коэффициент характеризующий степень подавления помех.

3. Максимальное удаление ПП-ПВ выбирается как функция от глубины исследования.(Обычно 0,6-0,9 от глубины залегания целевых горизонтов). На больших удалениях не получается высокочастотных компонент, так как среда низкочастотный фильтр (для западной Сибири – 4 км.)

4. Расстояние между линиями приема выбирается из особенностей регистрирующей аппаратуры (в примере -300 м). Выбирается исходя из минимизации эффекта фут-принт. Появляется фут-принт после выноса в 300 м.

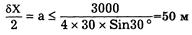

5. Для расчета основных соотношений, определяющих кратность перекрытий по осям X и Y, используются формулы Мешбея В.И.

1) Число источников на линии возбуждения. Максимальное удаление не должно превышать 3 км от самого дальнего ПП до самого дальнего ПВ.

my - число источников на линии возбуждения, W - число линий приема, nу - кратность перекрытия по оси у, k - целое число (к= W-ny), Δу - шаг линий приема, δу - шаг между ПВ на линии возбуждения.

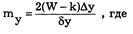

2)Шаг линий взрывов:

,

,

где dх – шаг ПП на линии приёма; nх – кратность перекрытий по оси х; mx – число точек приёма на каждой линии приёма.

3) Кратность перекрытия по площади:

.

.

В России наиболее распространён пакет проектирования MESA. Основные критерии при оценке оптимальности системы наблюдений: равномерность распределения поля кратности по площади, удалений и азимутов в бине и в ряду бинов, соответствие шага сети точек исследований и удалений изучаемым объектом и др.

Шаг квантования должен соответствовать изучаемым объектам. ПВ-ПП должно соответствовать глубине залегания, иначе затруднительно сделать скоростной анализ.

2. Электромагнитные свойства горных пород, их математическая связь с напряженностями электрического и магнитного поля.

1) Удельное электрическое сопротивление – сопротивление 1м3 породы постоянному току, протекающему от одной грани куба к другой.

закон Ома (в изотропных средах)

закон Ома (в изотропных средах)  .

.

2) Магнитная проницаемость μ – свойство вещества концентрировать или рассеивать поток магнитной индукции вследствие явления поляризации, т.е. упорядоченной ориентации магнитных моментов вещества.

Поскольку магнитное взаимодействие происходит в поляризующейся среде, плотность потока магнитной индукции В (плотность силовых линий поля) является результирующим вектором:

; μ0=4π·10-7 Гн/м, μr – относительная магнитная проницаемость, χH – магнитная восприимчивость,

; μ0=4π·10-7 Гн/м, μr – относительная магнитная проницаемость, χH – магнитная восприимчивость,

- намагниченность (вектор намагниченности).

- намагниченность (вектор намагниченности).

3) Диэлектрическая проницаемость ε - свойство вещества концентрировать или рассеивать поток электрической индукции вследствие явления электрической поляризации, т.е. упорядоченной ориентации связанных зарядов, на которые воздействует внешнее электрическое поле:

; ε0=10-9/36π Ф/м, εr – относительная диэлектрическая проницаемость, χЕ – диэлектрическая восприимчивость

; ε0=10-9/36π Ф/м, εr – относительная диэлектрическая проницаемость, χЕ – диэлектрическая восприимчивость

- интенсивность поляризации.

- интенсивность поляризации.

3. Сейсмические комплексы (СК) осадочного чехла Западной Сибири. (юрские отложения)

По данным сейсморазведки, в составе юрских отложений (интервал ОГIa-ОГБ) выделяется 6 сейсмических комплексов: Ia-Т14(Т5), Т14(Т5)-Т4, Т4- Т3, Т3- Т2, Т2- Т1, Т1- Б. Отражающие горизонты, картирующие границы СК, имеют различный характер динамической выразительности и прослеживаемости в разрезе осадочного чехла Западной Сибири.

В целом юрские отложения в центральных, а тем более в северных районах Западной Сибири изучены весьма слабо из-за низкой освещенности бурением средней и нижней частей их разреза.

СК ОГIa-Т14(Т5) прослеживается только в Северной сверхглубокой депрессии, включая низовья р. Таз, Гыданский и Тазовский полуостров. Подошва и кровля СК не вскрыты бурением. ОГIa (подошва СК) имеет устойчивую динамическую выразительность. Внутренняя структура СК характеризуется наличием протяженных, прослеживающихся на больших площадях, динамически выраженных отражений, согласных с кровлей (ОГТ14) и подошвой (ОГIa).

Особенностью ОГТ5 является его высокая динамическая выразительность. Он по интенсивности и частоте сейсмической записи соизмерим с ОГБ. По аналогии с ОГБ ОГТ5 может быть приурочен к аналогичному баженовскому конденсированному покрову и картировать глинистую высокобитуминозную пачку толщиной в десятки метров.

Отмеченные особенности СК ОГIa- ОГТ5 позволяют предполагать, что он отражает в волновых полях осадочные толщи, накопившиеся в начальный этап юрской глобальной трансгрессии, который был приурочен к самым глубоким погружениям фундамента Зап. Сибири. Мощность СК ОГIa- ОГТ5 варьирует от 0 до 1 км.

Осадки, которым соответствует СК ОГТ5-ОГТ4, в полном стратиграфическом объеме прослеживаются лишь в пределах северной сверхглубокой депрессии. При выклинивании ОГТ5 по схеме подошвенного налегания к ОГА СК прослеживается в интервале ОГА- ОГТ4. ОГТ4 приурочен к тогурскому глинистому маркирующему горизонту-максимальной фазе раннетоарской глобальной трансгрессии. ОГТ4 обладает выраженной амплитудной записью и имеет значение опорного в депрессионных частях северных районов Зап.Сибири. В прибортовых частях геосинеклизы, а также в южном направлении, в зонах уменьшения мощностей нижней юры и изменения литологического состава вмещающих тогурскую пачку пород ОГТ4 теряет динамическую выразительность, становится неустойчивым по амплитудно-частотным характеристикам, интерферирует и прекращает прослеживаться, несмотря на то, что тогурская пачка уверенно выделяется в разрезах скважин.

На севере Западной Сибири в интервале ОГТ5-ОГТ4 преобладают субпараллельные или слаборасходящиеся оси синфазности различной степени интенсивности. В южном направлении с уменьшением мощности СК динамическая выразительность отражений ухудшается, появляется нестабильная запись с разрывом в корреляции. В центральных и южных районах Зап. Сибири СК ОГА-ОГТ4 отличается прерывистым распространением, контролирующимся отрицательными палеоформами доюрского основания, расположенными между эрозионно-тектоническими грядами. Мощность СК ОГТ5(А)-ОГТ4 достигает 1000 м. (Крайний Север).

Сейсмический комплекс ОГТ4(А)-ОГТ3 связан с отложениями тоарского яруса нижней юры. ОГТ3 приурочен к радомской глинистой пачке (низы ааленского яруса). В северных районах Зап.Сибири, т.е. в районах, где ОГТ4 динамически ярко выражен и легко прослеживается на большие расстояния, ОГТ3 либо не следится, либо его корреляция представляет большие трудности и не всегда однозначна.

При отсутствии в районах севера Западной Сибири ОГТ3, целесообразно выделять здесь сейсмокомплекс ОГТ4-ОГТ2 (тоарский, ааленский, низы байосского ярусов). ОГТ2 приурочен к баграсской трансгрессивной глинистой пачке. Баграсская глинистая пачка в центральных районах Западной Сибири контролирует песчаные пласты Ю7-9. На Крайнем севере внутренняя структура сейсмослоистости СК ОГТ4-ОГТ2 резко отличается от центральных и южных районов. В погруженных зонах Ямало-Гыданской синеклизы ОГ внутри СК представлены высокоамплитудными субпараллельными осями синфазности. (рис.8.13.а). На севере Западной Сибири закартированы косослоистые, склоновые, каналовые сейсмофации. Широкое развитие имеют пологоклиноформные ОГ с вертикальными амплитудами до 100-150 м.

СК Т4-Т2 (тоарский, ааленский, низы байосского ярусов) развит практически повсеместно в северных и центральных районах плиты. В Среднем Приобье при отсутствии ОГТ4 этот комплекс снизу ограничен ОГА. Мощность комплекса варьирует от 1000 м. До 100-150 м в центральных областях.

Южнее широты Надым-Уренгой в волновом сейсмическом поле юрских осадков между ОГТ4 и ОГТ2 появляется ОГТ3, который тяготеет к радомской глинистой пачке и качественно отражает кровлю нижнеюрских образований. В связи с этим в центральных районах Западной Сибири необходимо в интервале ОГТ4(А)-ОГТ2 выделять два СК: ОГТ4(А)-ОГТ3 и ОГТ3(А)-ОГТ2.

СК ОГТ4(А)-ОГТ3 характеризует в волновом сейсмическом поле тоарские осадочные образования нижней юры. В сводах крупных положительных структур ОГТ3 выклинивается.

Для волновой картины СК ОГТ4(А)-ОГТ3 характерно наличие отражений с переменно-амплитудными субпараллельными осями синфазности (рис.8.13.б), переходящими в хаотичные, холмистые, линзовидные (рис.8.13.в-е) либо с бугристым рисунком записи (рис.8.13.е) сейсмофации.

СК ОГТ3(А)-ОГТ2 (отложения ааленского яруса) в пределах впадин и прогибов перекрывает СК ОГТ4(А)-ОГТ3, а на склонах и сводах поднятий Среднего Приобья несогласно залегает на доюрских образованиях. Общую волновую картину СК образуют 4-5 отражающих горизонта различной протяженности. Наиболее протяженные и субпараллельные ОГ, включая Т2, прослеживаются в крупных структурных понижениях.

СК ОГТ2-ОГТ1 (байосский-батский ярусы среднеюрских осадков) имеет форму покрова и повсеместно развит в пределах северных и центральных районов плиты, ОГТ1 тяготеет к разделу средней и верхней подсвит тюменской свиты и следится вблизи подошвы пласта Ю4. Мощность СК изменяется от 700-800 м. на севере до 100 м и менее в западных и южных частях Зап.Сибири. Основное отличие интервала ОГТ2-ОГТ1 от СК ОГТ4-ОГТ2 в северных районах сводится к увеличению площади развития сейсмофаций с параллельно слоистой высокоамплитудной записью и сокращению площади развития сейсмофаций с нестабильной хаотичной записью. Внутренняя структура СК на севере представлена 4-5 осями синфазности протяженностью 25-30 км преимущественно высокой и средней интенсивности. При движении с севера на юг амплитудная выразительность осей синфазности ослабевает, появляются многочисленные разрывы в корреляции. В основании СК отмечаются прекращения прослеживания отражений типа подошвенного налегания и эрозионного среза.

ОГТ1 по динамической выраженности является крайне неустойчивым. В связи с сокращением мощности верхнеюрских осадков ОГТ1 при движении с востока на запад приближается к вышезалегающей границе ОГБ, интерферирует с ней и прекращает прослеживаться.

СК ОГТ1-ОГБ (батские-кимериджские отложения) имеет характер покрова полого-клиноформного строения. Мощность толщи при движении с востока на запад на севере постепенно сокращается от 400-500м до 20-50 м, в центральной части плиты от 200-250 м до 20-50 м, т.е. становится меньше разрешающей способности сейсморазведки. (рис.8.8). Кровлей комплекса является подошва битуминозных глин баженовской свиты (волжский ярус). ОГТ1 не совпадает с кровлей тюменской свиты, а находится ниже ее на десятки, в некоторых районах на сотни метров. ОГТ1, по данным Нежданова, приурочен к границе верхней и средней подсвит тюменской свиты и следится вблизи подошвы пласта Ю4. ОГТ1 динамически не устойчив и регионально не прослеживается. В кровле тюменской свиты спорадически прослеживается ОГТ. При сокращении в западном направлении мощности верхней юры сначала ОГТ, а затем и ОГТ1 интерферирует с нижней осью синфазности ОГБ и прекращает следиться.

Так как ОГТ1 прослеживается на 50-150 м ниже кровли тюменской свиты, то СК ОГТ1-ОГБ кроме морских и прибрежно-морских отложений верхнеюрского возраста (абалакская, васюганская, георгиевская свиты и их аналоги) соответствуют верхи континентальных отложений тюменской свиты. На востоке региона шириной от 100 до 200-250 км прослеживается сейсмофация с полого-клиноформным рисунком записи (рис.8.13.д).

Наличие несогласий внутри данной сейсмофации свидетельствует о сменах режимов осадконакопления. Вслед за уменьшением мощности комплекса Т1-Б в западном направлении сейсмофация с полого-клиноформным строением постепенно переходит в сейсмофацию с параллельно-слоистым рисунком записи. Мощность данной сейсмофации с востока на запад уменьшается от 100-150 м до первых десятков метров. Сопоставляется она с морскими глинами абалакской свиты. В нижней части сейсмокомплекса Т1-Б фрагментарно прослеживаются сейсмофации, характерные для континентальных отложений средней юры, т.е. для сейсмических комплексов ОГТ3-ОГТ2.

|

2015-03-20

2015-03-20 904

904