Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1.Обзор литературы

1.1 Народнохозяйственное значение проса

1.2 Биологические особенности проса

1.3 Природно – климатические условия, лимитирующие урожайность и качество зерна проса при возделывании в РТ

1.4 Особенности развития болезней и повреждения вредителями

1.5 Приемы управления продуктивностью растений и качеством

ГЛАВА 2. Результаты исследований

2.1 Материал и методы изучения

2.2 Условия проведения опытов

2.3 Анализ гидротермических условий вегетации растений в год исследований

2.4 Формирование урожайности проса различных групп спелости

2.5 Характеристика качественных параметров зерна сортов различных групп спелости

2.6 Экономическая эффективность возделывания проса в РТ

ГЛАВА 3. Мероприятия по охране окружающей сред при возделывании проса

ВЫВОДЫ и предложения производству

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

В В Е Д Е Н И Е

Просо – древнейшая, светолюбивая, засухоустойчивая, жаростойкая и однолетняя яровая зерновая культура. Она относится к числу важных в нашей стране крупяных культур. Из нее получают пшено, которое по вкусовым качествам и пищевым достоинствам занимает одно из первых мест среди других культур. Зерно используют также для приготовления муки и как концентрированный корм для птицы. Из четырех видов, произрастающих в нашей стране, для получения зерна возделывают в основном один вид - просо обыкновенное (Panicum miliaceum), различающийся по форме метелки на 5 разновидностей: раскидистое, развесистое, пониклое, или сжатое, полукомовое и комовое. С формой метелки связан и признак скороспелости. Наиболее скороспелые сорта имеют раскидистую или развесистую, а также промежуточную – развесисто - пониклую (сжатую) форму. Однако, для получения высококачественных урожаев, необходимо соблюдать ряд биологических особенностей и формировать технологию возделывания с учетом этих особенностей, и правильно анализировать ход всей работы. (Антонова С.А., 2010 год)

На урожайность проса влияют различные природные условия, болезни. В районах Среднего Поволжья на выход и качество крупы из проса особенно сильно влияет болезнь, обусловленная подпленочным поражением ядрицы – меланоз.

Исследованиями ряда авторов (Антонова С.А., Быков А.И., Гусманов Р.У., Никифорова И.Ю. и др.) показано, что главным фактором поражения является не патогенная инфекция, а условия формирования урожая. Нестабильные условия гидротермического режима и короткий вегетационный период проса создает предпосылки для различного сочетания природных факторов, особенно в критические периоды формирования качества зерна.

С учетом этого, целью данной работы являлось: изучение влияния гидротермических условий вегетации на величину и качество урожая различных сортов проса. Для реализации цели были поставлены следующие задачи:

- оценить биологическую урожайность сортов проса различных групп спелости;

- выявить характер влияния климатических факторов на формирование элементов продуктивности растений;

- изучить влияние климатических условий на степень поражения ядра меланозом;

- оценить морфологические особенности зерна различных сортов и выявить связь с пораженностью ядрицы меланозом.

ГЛАВА 1. Обзор литературы

1.1 Народнохозяйственное значение проса

Продовольственная и диетическая ценность проса. Среди основных крупяных культур СНГ наиболее распространенным является просо. Как известно, просо – это культура разностороннего использования. (https://ogorod.net/referats/66/42818)

Просяная крупа (пшено) характеризуется высоким вкусовыми качествами и питательностью, что обусловлено его химическим составом. В составе пшена содержание белков достигает 12%, крахмала - 81% жиров - 3,5%, По содержанию белка пшено приближается к манной и кукурузной крупе, превосходит ячменную, перловую и особенно рисовую крупы, уступая лишь овсяной, которая содержит до 16 % белка. Просо быстро разваривается, дает высокий привар (12-13 %), а каша хорошо усваивается организмом человека.(Суворов Н.А., 1970 год; Лысов В.Н., 1968 год и др.)

Пшено отличается от других круп низким содержанием клетчатки и высоким содержанием крахмала. По содержанию витаминов В1 и В2 зерно просо значительно превосходит зерно других злаковых культур. Стоит отметить также то, что пшенная крупа обладает липотропным действием. Благодаря этому она противостоит образованию нежелательных жиров. Кроме этого, крупа обладает способностью выводить лишнюю жидкость и продукты распада из организма. (https://xcook.info/product/pshennaya-krupa.html)

Аминокислотный состав проса сбалансирован по незаменимым аминоскислотам. В составе имеется десять из двенадцати аминокислот, которые есть в наличии в грудном молоке. (https://www.okbody.ru/products/4-krupy-i-kashi/88-pshennaya-krupa.html)

По питательности и содержанию полезных для организма веществ просяная крупа и мука могут использоваться в детском и диетическом питании.

Кормовая ценность продукта. Просо может использоваться и как зернофуражная культура для откорма скота и птиц, так как содержит все незаменимые аминокислоты. Для кормовых целей используют зерно и отходы переработки зерна на крупу, а также большое хозяйственное значение имеет просяная солома, в которой содержится до 0,04 кг кормовых единиц в одном кг сухого вещества. Время уборки проса на зеленую массу наступает в конце июля, когда еще не убирают кукурузу на зеленый корм. Таким образом, это заполняет временный промежуток между уборкой многолетних трав и кукурузы. (https://referatz.ru/works/263738/)

1.2 Биологические особенности проса

Просо – культура засухоустойчивая, короткого светового дня, быстро вегетирующая. Его засухоустойчивость и жаростойкость позволяют формировать неплохой урожай в условиях, когда другие культуры погибают от засухи или дают крайне низкие урожаи. (https://urozhayna-gryadka.narod.ru/yrozhai_prosa.htm)

Вместе с тем, это не холодостойкое растение, которое страдает даже от кратковременных снижений температуры ниже 8 ̊С. Особенно губительны для урожая сочетание таких температур с обилием осадков. На ранних этапах развития просо страдает и от почвенной засухи, так как оно всходит и долго держится на первичном корешке, не развивая вторичных. (Кадырова Ф.З.)

Тепло – своеобразный козырь проса. Эта культура теплолюбивей других злаковых. Для проса необходимая среднегодовая температура 2300 ̊С. Всходы просо могут подняться лишь при + 12 ̊С. Заморозки на почве до – 3 ̊С губят посевы.

Просо произрастает на всех типах почв. Не приспособлено оно лишь к заболоченным, кислым и тяжелым почвам. На каштановых, так же как и на серых лесных, солонцеватых и подзолистых, произрастает хорошо. Но лучше всего чувствует себя на черноземе. (https://www.valleyflora.ru/proso-1.html)

Просо отличается повышенной чувствительностью к засорению почвы, что обусловлено его биологическими особенностями: недружностью прорастания и медленным ростом в первый период жизни, поздним кущением и светолюбивостью. Поэтому основное требование к почве при возделывании — чистота от сорняков. Засорителями проса являются относятся различные виды мышея, куриное просо, тысячеголовник и др.

Хорошими предшественниками для проса считаются картофель, бахчевые культуры, несколько худшими — подсолнечник, сахарная свекла, озимые хлеба (пшеница как предшественник лучше, чем рожь). По кукурузе или перед кукурузой просо сеять не следует, поскольку обе культуры поражаются кукурузным мотыльком. (https://ogorodstvo.com/rasteniyevodstvo/zernovyye-i-zernovyye-bobovyye-kultury/proso.html)

1.3. Природно – климатические условия, лимитирующие урожайность и качество зерна проса при возделывании в РТ

Причинами медленного роста урожайности зерновых культур являются применение экстенсивных методов ведения земледелия, недостаточное применение достижений науки и передового опыта, слабая оснащенность сельскохозяйственного производства техникой и удобрениями, нарушение технологии возделывания, неполное использование экологических факторов. (https://text.tr200.biz/referat_botanika_i_seljskoe_hoz_vo/?referat=198956&page)

Засухоустойчивость проса вовсе не означает безразличия культур к дефициту, нехватке влаги. Наоборот, на дополнительный полив, особенно в засушливые годы, растение отвечает повышенной урожайностью. И это учитывают передовые хозяйства на юге страны. (https://www.valleyflora.ru/proso-1.html)

Вследствие большого разнообразия почвенно – климатических и хозяйственных условий основных зон земледелия республики организация работ по программированию урожаев требует большой предварительной работы на местах. Она направлена на рациональное использование природных, материальных, трудовых ресурсов, что особенно важно для производства конкурентноспособной и экологически безопасной продукции.

1.4 Особенности развития болезней и повреждения вредителями

Болезни проса. Повсеместно посевы проса поражаются болезнями:

- обыкновенной и стеблевой головней, которые появляются в период выбрасывания метелки;

- полосатым бактериозом, который проявляется в фазах выхода в трубку и выметывания;

- антракнозом и т.д.

Самым же главным и значительным для нас в изучении болезней Panicum miliaceum является меланоз.

Меланоз семян проса. Поражается ядро, где проявляется округлые, белесоватые, коричневые, бурые пятна с темным ободком. При сильном поражении ядро становится черным, как будто обугленным (Рис.1). Этиология болезни полностью не выяснена. Наиболее восприимчивы к меланозу тонкопленчатые сорта. Меланозом просо заражается в период налива зерна.

Рис.1. Меланоз семян проса среднераннего сорта Камское.

(фото автора)

Важно отметить, что источниками инфекций болезней данной культуры являются зараженные семена, а также сорняки.

Ряд авторов указывают на то, что исходя из особенностей развития болезней и учитывая источников инфекций, необходимо соблюдать ряд правил по выращиванию Panicum miliaceum и применять методы по борьбе с болезнями.

В числе наиболее эффективных методов борьбы с болезнями проса в литературных источниках называются следующие:

- выведение и районирование устойчивых к болезням сортов;

- строгое соблюдение правил семеноводства;

- не допускать посев семенами с площадей, зараженных головней. Только в исключительных случаях, с разрешения компетентных органов, могут быть высеяны элитные семена проса, полученные с посевов, где поражение пыльной головней не превышало 0,1%.

Рекомендованы следующие приемы защиты посевов от болезней:

- для предупреждения развития меланоза проводить воздушнотепловой обогрев.

- своевременная и качественная обработка почвы в соответствии с технологиями, принятыми для конкретных зон страны, что способствует уменьшению запасов возбудителей болезней в почве и снижает их жизнеспособность.

- посев проводить в хорошо прогретую почву.

- своевременно уничтожать сорняки, что значительно уменьшает резервации возбудителей различных заболеваний.

- уборку проводить своевременно и в оптимальные сроки.

Вредители проса.

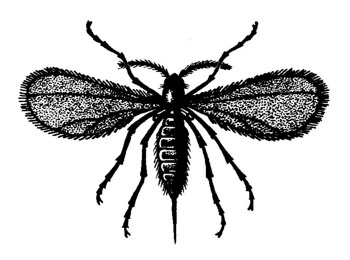

Просяной комарик - Stenodiplosis panici Plotnikov.

Рис. 2. Просяной комарик.

Вредитель развивается на посевном просе. Росту численности способствуют обильные весенние осадки при относительно высокой температуре. Вредит на стадии личинки. Поврежденные растения выделяются в поле побелевшими метелками. В последние десятилетия отмечается спад вредоносности просяного комарика. Сокращению потерь от вредителя способствует сев в сжатые и наиболее ранние сроки, зяблевая вспашка, а также утилизация остатков после обмолота зерна. (https://selhozrabota.ru/archives/570)

2015-04-12

2015-04-12 4186

4186